郭必恒

内容摘要:我国传统艺术追求动态之美,无论是听觉艺术的音乐,还是表演艺术的舞蹈、戏曲,以及视觉艺术的绘画、书法、雕塑、建筑,概莫能外。这一追求有着深刻的传统思想根源,即“万物流变”的观念。《易经》中有“变动不居,周流六虚”的说法,展示了我国传统文化中“万物流变、世易时移”的求新求变观念,类似的观念同样出现在上古典籍《尚书》《老子》等著作中。艺术总是扎根于文化之中,流变观念体现在传统艺术中,造就了两种艺术倾向:一是“灵动飞舞”,一是“动静相宜”。表现于艺术作品中,则大多展现出飞动之姿,追求流动不息、回环往复的生动气韵。传统艺术之美,正在于追求将流动不息的元气灌注于艺术作品之中,而并非仅是造型的工巧与美观而已。

关键词:传统艺术;流变观念;动态之美;飞舞精神

凝滞呆板是艺术品的大忌,举凡中外艺术皆然,然而我国传统艺术似乎更将此上升到艺术禁忌的高度。宗白华先生在概括中国传统艺术的艺术追求时曾提出“飞动之美”的美学特征,认为不仅限于音乐,而且建筑、绘画、雕刻等静态艺术也都有意凸显一种“飞舞状态”。的确,当我们纵观琳琅满目的古代艺术品,很难找到一些纯粹的静态呈现作品,像是欧洲艺术中的静态写生的概念在古代中国是不被提倡的。即便是静若处子的淑女形象,在表现时也着意刻画其动态的一面,譬如远至战国时期的《人物龙凤图》、唐代张萱的《捣练图》、明代唐寅的《西蜀宫伎图》等,莫不如此。至于音乐、舞蹈,更因其艺术形式上的灌注于时间性中的流逝感,自然会突出了动态化的特征,正如古代名曲《高山流水》《十面埋伏》《春江花月夜》等的跌宕婉转,即便如名曲《寒鸦戏水》中的空旷宁静,也在虚无寂寥之中衬托出寒鸦的自由嬉戏,刻画出创作者在心绪上的起伏变化。

以上举了美术与音乐两个艺术类型的例证来证明,尽管仍可能失之于不尽全面,但其已然显现出中国传统艺术中创作者的一个心理动机:追求艺术的动态的飞舞精神。也正因为创作者对流变观念的深刻理解和在艺术上的孜孜以求,才造就了古典艺术品中十足的飞动感。面对这种“无处不飞动”的艺术场景,不能不令人细思其思想的根源。我们认为,古典艺术中强烈的动感信念,其来源正蕴藏于中国传统思想的深层内核之中。

在中国传统思想起源的那一刻,“流变”观念已经深深地烙刻在核心的内层。作为中国最古老的典籍,《易经·系辞》中提出“变动不居,周流六虚”的说法,关于“六虚”,历来有多种解释,有人认为是指六十四卦每一卦象中的六个爻位,也有人认为是指五脏六腑中的“六腑”等。我们认为,《易经》中的“卦义”一般都落实在爻位,既然是出自解释《易经》卦理的《系辞》,因此“六虚”应该是指爻位的说法较为合理。同样在《系辞》中还出现了“唯变是适”的说法,展现出将万物流变的自然观念指向了人的社会生活的倾向,提出了一种“与变相谐”的道德要求。也就是说,既然宇宙变动不停,人应追循宇宙精神,内在地建立起适应这一宇宙精神的道德品格。自然流变精神转化为社会“适变”道德要求的例证在另一部上古典籍《尚书》中也出现了。《尚书·仲虺之诰》提出了“德日新,万邦惟怀;志自满,九族乃离”的道德进益理念,这一告诫在后世也逐步演化成为政治德行的律条。

尽管从古代中国的典籍中我们发现“万物流变,世易时移”的观念十分普遍,因而不得不认可,这是我国传统文化的一个特征显著的核心观念,然而,在三十多年前一场关于中国文化精神的讨论中,有人还是提出,中国的文化缺乏求变创新的精神,总体上是顽固保守的。在那场大讨论中,曾经这个论点还占据了主流,因而那时批判僵化保守的传统文化的声浪甚嚣尘上。但是,如果从更宽阔和深远的视角来探讨中国文化的保守与否问题,我们可以明确地看到,所谓的保守或革新精神,在不同的历史时段,呈现出不同的面貌,前期偏于进取,而在末期可能染上了僵化的沉疴,不可一概而论。就其整体而言,中国传统文化里对于变化和革新是较为看重的,路穷思变,这也是古代中国的常态,当然,这也是世界不同文明抉择时的常理,我们不可苛责于不具备变化条件的人们。

“万物流变”的观念体现在我国传统的艺术中,便造就了艺术品的动感特色。传统艺术中,不管是造型艺术、乐舞艺术、戏剧表演,还是实用工艺品,大多展现出飞舞的姿式,追求流动不息、往而复来的生动景象。

展现艺术品动态之美的典型例证难以胜数,试举几例加以佐证。1969年出土于甘肃省武威市雷台汉墓的“铜奔马”,又称之为“马踏飞燕”(实际名应为“马踏飞隼”)的雕塑,就是一件体现中国艺术造型追求流转变化和艺术飞舞精神的代表性作品。这座铜雕中,一匹“天马”四蹄交替而行,向前奔腾不息。右侧双蹄向下,但是一只前蹄踏空而行;左侧双蹄则全部向上翻飞着,并不是呆板地站立于地面。四蹄之中,唯一能保持静态支撑点的右后蹄,又立足于一个高空飞翔着的“飞隼”身上[1]。整个作品完整地诠释了飞舞的精神。这匹铜奔马雕塑是中国艺术史上的稀世珍品,正因为珍贵,所以被国家旅游局定为中国旅游的标识。深究起来,塑造一匹飞奔着的马对于熟练的艺术工匠而言,并不是难事,然而,如何能让自由的神思驰骋于动态向前的奔马身上,活画出其日行千里、飞舞奔腾的精神,却是不易之事。

塑造者匠心独运,构思精绝,以隼衬马,把奔马的动态凝固在踏足飞隼的瞬间,飞奔之势便呈现出流徙不止的样态。这匹马集中体现了一种飞舞、飞动的精神,生动别致,格外具有生命力,可谓在变化中抓住永恒的瞬间,遂成为千古之绝唱。有人认为,这匹马是汉代艺术浪漫情怀的展示,既其浪漫,因而飞动便为必然。可是,如果我们观察另外一件汉代的雕塑——“马踏匈奴”,却也在与浪漫相对的雄浑风格艺术品中发现出动态特色来。在该雕塑中,雄壮威武的战马与挣扎求生的匈奴士兵之间形成了静与动的对比,使整个作品充满了生动的意味和戏剧性的冲突。其动态则体现为辩证互衬的深层意蕴。这一点也正好有苏轼名诗为佐证,他的《送参寥师》中说:“静故了群动,空故纳万境”,意即静态并非创作的唯一的终极标的,而显现动态才是静态的根本依归。

图1:马踏飞燕 图2:马踏匈奴

其实在传统艺术中,这飞舞着的精灵并非只存在于飞奔的骏马形象中,而且体现在一切动态的或静态的艺术形象之中。例如戏曲中飘舞着的飞袖,例如书法中游走的线条,再如凝重的建筑中翘向天空的飞檐。因此宗白华先生说:“‘舞’是中国一切艺术境界的典型。中国的书法、画法都趋向飞舞。庄严的建筑也有飞檐表现着舞姿。 ”

我们再来看更早一些的艺术品中的例证。现存的战国帛画之一的《人物龙凤图》在1949年出土于湖南省长沙市陈家大山楚墓,是现存的上古时期十分珍贵的绘画作品。这幅画描摹了一龙一凤和一个站立着的仕女,这幅帛画本身是做导引女墓主灵魂升天的招幡。细观画面,那上面飘游着的龙和飞舞着的凤,仿佛带引着女主的缥缈的“灵”向遥远的天际驰去。引人关注的是凤鸟飘举着的飞羽,由尾部一直上举到高昂着的头喙上面,形成了一个半圆形的回环,表现了凤鸟不可阻挡的飞翔之势。如果说龙与凤的舞姿仍不足以表达绘画者想要的飞升的效果的话,请再看看女主的衣袂,绘画者并没有让它们服服帖帖地垂在地面,而是如同波浪一般向上翻卷着,仿佛也要无风而自舞,托举着女主的身子。整幅画呈现出了无处不灵动、无处不飞腾的动感,这也正是中国传统绘画艺术中飞舞精神的生动写照。

图3 人物龙凤图

艺术说到底是扎根于文化之中的。艺术家总是成长于具体的文化环境或文化氛围之中,他或许并不赞同某种文化观念或文化精神,但是又总是在不知不觉中受到了其核心观念的深刻影响。例如吴冠中先生反对中国传统绘画中的忽视造型的一面,然而他自己的油画中却又经常看到书法中的笔法造型运用于屋檐和柳色的描画上。那么,传统艺术中飞舞着的艺术精灵所植根的“万物流变”观念又该如何解读和认识呢?

第一,万物流变是常态,而且是有序的,这种变化遵循的规律就是“无往不复”。《易经》里说:“无往不复,天地际也”,认为往复乃是天地运行之至理。只要有产生的起点,就会有变化发展,发展变化的规律就是有往有复。这其中当然有循环往复的意思,但是并非是简单地重复,而是遵循一种生生不息、螺旋式上升的前进轨迹。老子说:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,他所讲的福祸相因,也正立足于事物的不停息变化之中,但变化回来的事物已非原本的状况,而是一个另外的新的局面。

老子的另一段话正可印证这一流变进程,他还说:“大曰逝,逝曰远,远曰反。”一切事物都要由小变大,等大到一定程度就会渐行渐远,它越来越走向对立的方向,但到一定程度就会朝着此在的方向再次返回。这与流传千古的太极图式正相吻合,太极图实际上就是无往不复流变模式的一个图示。在该图式之中,老阳之中有少阴(上半图),老阴之中有少阳(下半图)。少阴逐渐生长,最终将替代老阳,因此上半图式就转化为下半图式;同理,少阳也会逐渐成长,并最终替代老阴,下半图式于是就反而转变成了上半图式,此正所谓“物极必反”。由此可见,物极必反是内生的模式,象征着天地万物的相伴相生和流转变化。对于太极图式,人们并不陌生,只不过在这一图式之中,往往会忘记了一个前提条件,那就是一切事物皆在变动,生生而不息。

图4 太极图

《老子》中还有“反者道之动”“周行而不殆”的说法,也同样强调周流不息、循环往复的天地运行规律。因此,弱者未必恒弱,强者未必恒强,所有事物皆处于动态发展变化之中。在这样的状态下,作为表现现实世界和表达主观感觉的艺术作品,怎么能停在僵化和静止的状态之中呢?由此可见,那些飘举的衣袂、飞翘的屋檐和流动的笔墨等,都是体现一种天地间流变万端的基本规律和运转不息的大道精神。

第二,万物流变的观念反应在社会演进上,则培育了中华民族求新求变,自我激励和自我完善的道德品格,在艺术中又培育了呼唤变革的时代精神。《易经》中还有:“穷则变,变则通,通则久。”这是康梁变法的口号,意即:已经穷途末路的时候,必须要激起变化,只有变化了才能使发展道路畅通起来,经由变革才能形成下一个长久繁盛的局面。中国历史上每当文化面临危机的时候,变化的欲望是非常强烈的。中国几千年文明为什么会历久弥新,而且当代在现代化的过程中又取得了一定的成就?这和我们追求变化和创新的观念密不可分。所以说,文化中的求变求新思想可能恰恰给中国的发展道路提供了内驱力。《诗经·大雅·文王》曰:“周虽旧邦,其命维新。”周和商在一段时间是并存的,最初周臣服于商,后来周武王讨伐商纣王,周反而取代了商。因此,这段话的意思就很明白了:周是一个老国家,但它的历史使命是崭新的。引申到我们今天的现实处境来说,可以说,中华文明是古老的,但它具有一个新的历史使命,理应创造一种新的文化的辉煌。《大学》中说:“苟日新,日日新,又日新。” 据说这段话被刻在商汤王的铭盘上,寓意人生天天追求创新,永无止境。由此可见中国古人对创新的追求有多么热切。初唐诗人陈子昂在《与东方左史虬修竹篇》一诗序言中强烈呼吁变革文风,其实就是这种文艺勇于求变的时代精神的很好例证。 (https://www.xing528.com)

第三,日新月异,这就要求人们时刻要有求变求新的意识,要把人生当作一个永不满足的过程。孔子一生求学不厌,向一切人学习,他向师襄子学弹琴,向士人学礼节,向有学问的人学典籍知识,所以他说:“三人行,必有我师焉。”中国历史上伟大的思想家们、诗人们、艺术家们,都有这种求新求变的欲望和追求,齐白石57岁了还要变革自己的画风,说自己决意晚年“变法”,如果失败,饿死在京城也不遗憾。有的人说中国文化不善创新,这一点不敢苟同。当然,如果是文化体制上的不合理之处阻碍了创新,那就应该破除障碍,让创新的精神迸发出来,而并非概而论之地归咎于传统文化。我们认为,并不是中国传统文化里缺乏创新精神,反之,实际上这种更新求变的精神与其他很多文明一样深刻。

第四,万物流变反映在艺术中直接催生了两种创作倾向,一是“灵动飞舞”,一是“动静相宜”,二者都内含着一种动感精神,只是在显现和表现上有着形式的差异。在音乐中,便是一种为庄子所推崇的至高“天乐”的“行流散徙,不主常声”的流动不止、神游万仞的境界,另一种是《寒鸦戏水》所描摹出的静态与动态的对比反衬,水天的空灵虚静与寒鸦的追逐飞动形成了独特的风韵。

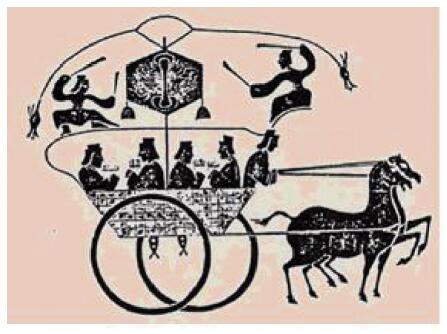

后世绘画造型和笔墨中,尽管造型技巧和塑形的手段不断进步,但追求灵动飞舞的气质却一直若隐若现地蕴含在艺术表现之中。再比如汉代的《鼓车乐图》,四个男子分为两组,坐在车厢的前后部,他们是相对静止的,但从飞驰的马车来看,又是动态的。而御者的头部向后的一条装饰性的飘带构成了车棚,击鼓的舞者或蹲踞、或旋转,二人以鼓为中心展开曼妙的舞姿。这种构图方式充满想象力,表达了汉代高度重视享受的浪漫情怀。在动态之中,将自然景色和人间耳目视听、欢欣鼓舞全部融合在一起,飞动之势跃然而出。如果我们再详加考察,还可以发现马的左前蹄也是抬举着,象征着奔跑向前的姿态,因此在这幅画中,真可谓无处不动、无处不乐,深刻地揭示出生命的欢快活泼的天然形态。

图5 汉代画像石《鼓车乐图》

清“四僧”之一的石涛,曾在《画语录》的“四时章”中说:“满目云山,随时而变。”又在“变化章”中说:“夫画,天地变通之大法也,山川形势之精英也,古今造物之陶冶也,阴阳气度之流行也,借笔墨写天地万物而陶泳乎我也!”其中内含着他对天地大美的热爱和流连之情,然而,不可否认的是,他透过四季转换的时序轮回所找寻的奇景,既是他所认为的本真道意,也内含流转不息的变化精神,而最需画家用心去体察。黄宾虹先生深得古人“饱游饫看”之精髓,主张从自然中发掘变化之端倪,认为:“山峰有千态万状,所以气象万千,它如人的状貌,百个人有百个样。有的山峰如童稚玩耍,嬉嬉笑笑,活活泼泼;有的如力士角斗,各不相让,其气甚壮……”由于自然精神的变化万端,因此,山水画家应该向变化丰富的自然学习,描摹其真精神入画。

在变中求道,所得之道才是活泼泼的天地之大道。中国的书法也是如此,尤其是草书和行书,笔画连绵流转,笔势飘洒奔逸,在笔画龙蛇飞动中体现奔放不羁的生命活力。如果缺乏流变精神,行草艺术就没有了气韵,也展现不出洒脱自如的生命气息。书法之美,正在于流动不息的元气灌注其间。

图6 花瓣彩陶盆

图7 鱼纹彩陶盆

中国美术常提到一个常识——书画同源,意即中国书法和绘画在起源上密不可分,唐代的张彦远甚至明确提出“书画同体说”。我们现在分析来看,中国的书法和绘画在造型特征上都有重视抽象的一面,但更主要的是书法和绘画在描摹对象时,皆注重流转变化、气韵生动的内在意蕴。出土于河南陕县庙底沟的仰韶文化中期的彩陶盆典型地展现了书画都着重于流转变化精神的内在追求。例如其中的花瓣彩陶盆,它红地黑彩,把自然界的花朵的一般特征抽象为五六个向心的花瓣,花瓣之间又有重叠和组合,彼此呼应,形成一种繁复的变化之局。这个彩陶盆上的花瓣组成了连续的纹带,纹理清晰优美,线条简洁流畅,勾连流动,回环往复,仿佛把天地之间的无数花朵采撷了下来,组成了一片流动不息的花的世界。

同样在庙底沟,人们还发现了很多黑彩鱼纹彩陶盆,相连着的鱼沿着陶盆的外腹部向前游动,宛如一组一组的自由的鱼儿游动在流动不息的河水之中,氤氲着生命蓬勃向上的朝气。在我国新石器时代,陶器制作十分地发达,书画此时并没有明确分家,绘制的器具和笔法都同源同体,并孕育了书法和绘画相通的精神气质——那就是撷取天地万物之象征,蕴藉生命流动不息的气概。

(作者郭必恒系北京师范大学艺术与传媒学院艺术系主任、教授、博士生导师)

参考文献

[1]黄寿祺、张善文译注:《周易译注》,上海:上海古籍出版社,2007年版,第417页。

[2]宗白华:《美学散步》,上海:上海人民出版社,1981年版,第81页。

[3]饶尚宽译注:《老子》,北京:中华书局,2006年版,第35页。

[4]张燕婴译注:《论语》,北京:中华书局,2006年版,第95页。

[5]石涛:《石涛画语录》,北京:人民美术出版社,1962年版,第4页。

[6]黄宾虹:《黄宾虹画语录》,上海:上海人民美术出版社,1961年版,第54页。

[1]据考证,飞燕一说并不确切,此鸟为西北地区常 见的小型鹰隼。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。