在校勘羣經和諸子方面,王念孫、俞樾、孫詒讓在時間上前後相承,在成就上都卓有建樹。《平議》模仿《讀書雜誌》,繼承了王念孫校勘羣經和諸子的方法。兩書所校內容大部分不重合,但也有部分是俞氏直接指出王氏的校勘錯 ,我們從中可窺見王、俞在校勘方法和校勘實踐中的傾向性。孫詒讓和俞樾雖無師承關係,但孫氏校勘古籍也自稱宗法王氏之學,因而二人在校勘中也必然有其共同之點。《札迻》一書所校諸子有14種和《平議》相同,其中有部分直接糾正或補充俞說,從中可以探知俞、孫在校勘實踐中的個人特色。本節將全面考查《平議》校勘條目,重點通過與《雜誌》、《札迻》校勘內容相同,而方法和結論不同的條目的對比,探討俞氏的校勘特點。

,我們從中可窺見王、俞在校勘方法和校勘實踐中的傾向性。孫詒讓和俞樾雖無師承關係,但孫氏校勘古籍也自稱宗法王氏之學,因而二人在校勘中也必然有其共同之點。《札迻》一書所校諸子有14種和《平議》相同,其中有部分直接糾正或補充俞說,從中可以探知俞、孫在校勘實踐中的個人特色。本節將全面考查《平議》校勘條目,重點通過與《雜誌》、《札迻》校勘內容相同,而方法和結論不同的條目的對比,探討俞氏的校勘特點。

就共同性而言,《平議》和《讀書雜誌》、《劄迻》一樣,都是以劄記的形式出現,對子書及其他先秦文獻典籍進行校勘訓釋,成爲清代最精善之校勘著作。在校勘方法上,都屬於理校法的代表作,其共同性較爲明顯。但俞樾作爲一代通儒,其學術背景、學術基礎、治學條件、治學理念與王念孫、孫詒讓各有差異,因而《平議》一書在校勘上也呈現出鮮明的個人特色,試論述如下:

一、校勘方法上,一方面對校法運用相對較少,對版本的搜求不如《讀書雜誌》、《劄迻》廣泛和深入;另一方面,理校法運用相對較多,綜合性校勘方法運用相對較少。

《讀書雜誌》、《平議》、《劄迻》三書主要屬於理校派的校勘著作,但並不排除利用版本異文進行校對。某種意義上,任何一種校勘著作成敗的關鍵都取決於善本的搜求,版本異文對校的廣泛和深入。章學誠曾說:“校書宜廣儲副本。……夫博求諸本,乃得讎正一書,則副本固將廣儲以待質也。”[19]《平議》在利用版本異文進行對校方面,明顯不如《讀書雜誌》和《劄迻》兩書,這旣是《平議》一書在校勘方法上的重要特點,同時也是其在校勘考證方面失之嚴謹的重要體現。

在對校法的運用方面,《平議》全書只有10子使用了該方法。在這10子中,運用一本或多本進行對校,指出“當從某本”的僅63條,佔《平議》校勘總數的4%,具體見第二節。在校勘各子書時,《平議》多以通行本爲底本,間或引用他本進行對校,而王念孫、孫詒讓在校勘前後都不遺餘力搜集版本,尤其是善本作爲校勘依據,多本參互比較。我們選取《讀書雜誌》、《諸子平議》、《劄迻》(《墨子》選取《墨子間詁》作爲調查對象)三書所共校的子書作爲比較對象,調查三書校勘各子時引用版本對校的具體情況,如下表:

表2-6 王、俞、孫對校所用版本情況調查

②《讀書雜誌》正篇和《平議》、《劄迻》三書共校的子書有《管子》、《晏子春秋》、《荀子》、《淮南子》4種,此外,《讀書雜誌》、《平議》中都有《墨子》而《劄迻》無,我們以孫詒讓的《墨子間詁》爲調查對象。

續表

由上表可知,王氏《讀書雜誌》、孫氏《劄迻》對版本的網羅與使用遠比俞氏《平議》要廣泛。王念孫《讀書雜誌》盡可能搜羅善本,盡可能利用版本異文,不斷補充修正。他曾在其《讀書雜誌補遺敘》中詳細介紹其校勘《荀子》時對不同版本的利用情況:

余昔校《荀子》,據盧學士校本而加按語,盧學士校本則據宋呂夏卿本而加按語。去年陳碩甫文學以手錄宋錢佃校本異同郵寄來都,余據以盧本相校,已載《荀子雜誌》中矣。今年,顧澗 文學又以手錄呂、錢二本異同見示。余乃知呂本有刻本、影抄本之不同,錢本亦有兩本。不但錢與呂字句多有不同,卽同是呂本、同是錢本而亦不能盡同。擇善而從,誠不可已也。

王念孫《荀子雜誌》校勘多有創建,與其多本參互比較是分不開的。《揚州學派人物評傳》之《高郵王氏父子評傳》指出王氏父子校書“多備衆本,值本卽校”,極爲注重不同版本的比對,儘量做到“竭澤而漁”。[20]在《墨子雜誌·序》裏,王念孫更是指出:

《墨子》書,舊注無注釋,亦無校本,故脫 不可讀,至近時盧氏抱經、孫氏淵如始有校本,多所是正。乾隆癸卯,畢氏弇山重加校訂,所正復多於前,然尙未該備,且多

不可讀,至近時盧氏抱經、孫氏淵如始有校本,多所是正。乾隆癸卯,畢氏弇山重加校訂,所正復多於前,然尙未該備,且多 改

改 釋者,予不揣寡昧,復合各本及《羣書治要》諸書所引,詳爲校正,是書傳刻之本,惟道藏本最善,其藏本未

釋者,予不揣寡昧,復合各本及《羣書治要》諸書所引,詳爲校正,是書傳刻之本,惟道藏本最善,其藏本未 而它本皆

而它本皆 及盧、畢、孫三家已訂正者,皆不復羅列。唯舊校所未及及所校尙有未當者,復加考證。

及盧、畢、孫三家已訂正者,皆不復羅列。唯舊校所未及及所校尙有未當者,復加考證。

從上述自序中可以看出,王念孫校釋羣書,是在充分吸收前人和時人成果的基礎上,通過多種本子的比較,儘量選用較好的本子來校勘的,這極大地提高了校勘的可信度和說服力。

孫詒讓《劄迻》校書78種,每校一種,都努力搜尋異本,或取傳世最早或較早的本子,或取名家校勘的傳世善本,或取世所罕見之本,並在每書之前標明所採用的版本名稱。在校勘《墨子》時,其搜羅不同版本之勤在其自序中可見一斑:

余二十年前初治墨子書,卽廣求精本。初得顧千里校道藏本於湖州陸氏,繼之又得吳文定寫本於錢塘丁氏,校釋之冊則惟騰縣蘇氏《刊 》。今又獲張氏此冊,則無遺珠之憾矣。詒讓又記。時距《間詁》排印成後四年也。[21]

》。今又獲張氏此冊,則無遺珠之憾矣。詒讓又記。時距《間詁》排印成後四年也。[21]

對於運用版本異文對校的作用,孫氏曾說:“不求古書精本,博考精校,則必至郢書燕說,爲後世惡本譌文所紿”。[22]

俞樾《諸子平議》雖然也是宗法《讀書雜誌》,但在利用版本異文進行對校方面旣不如先學王念孫,也不如後學孫詒讓。全書15子,真正利用版本異文進行對校的其實很少。這與俞樾個人經歷和自身條件分不开。王氏、孫氏都屬於書香門第、官宦世家,其家庭藏書本來就極爲豐富,又加上所結交的友人相互贈送,時常能獲得一般人難以看到的好的本子。俞樾在治羣經和諸子時,正值仕途失意,戰事紛紜,一家人顛沛流離,根本沒有條件購置搜羅好的版本。據其在自序中介紹:

朝廷命重臣督師,四出討賊,才智之士爭起言兵。余自顧無所能,閉戶發匧,取童時所讀諸經,復誦習之。於是竊有 述之志矣。家貧不能具書,假於人而讀焉,有所得必錄之。治經之外,旁及諸子,妄有訂正。兩《平議》之作,蓋始此矣。其後江浙皆陷於賊,流離遷徙,靡有定居。平議兩書卒未忍棄。[23]

從其自序可知,俞樾在創作兩《平議》時,客觀條件根本無法保證在校勘中廣求善本。這旣是俞樾個人的遺憾,也是一個時代學者的遺憾。此外,還需要指出的是,俞樾這幾部書都完成於1871年以前。這一時期,由於長年戰亂,公私所藏文獻多所散佚,讀者索借爲難。俞樾本人亦不時爲之所困。他曾慨歎:“《白孔六帖》、《太平御覽》、《藝文類聚》諸書,皆不能具。”[24]他著《墨子平議》、《莊子平議》、《列子平議》時,便遇到缺乏善本的難題。爲此,他只好寫信求助於曾任浙江學使的吳存義。當時,俞樾爲解燃眉之急,還請人從譚獻處抄回一部《文史通義》。他還試圖從北京借一部“聚珍版”叢書,但未能如願。兩《平議》告竣之後,他原擬作一部《三史平議》,依兩“平議”體例,對《史記》和前後《漢書》進行校勘整理,但最終因無善本可校而放棄。[25]

綜上所述,俞樾創作《平議》所具備的客觀條件使其對版本異文的搜羅受到限製,對校法運用相對較少。王其和先生指出,俞樾在校勘《春秋繁露》時,雖未見到宋本,但所校多與宋本合。但正如陳垣先生所言,缺乏版本異文的推理性校勘,“故最高妙者此法,最危險者亦此法”。《平議》中還因此出現爲數不少的 校實例。例如:

校實例。例如:

(1)神託於秋豪之末,而大宇宙之總。(《淮南內篇·原道》)

俞氏曰:“大”下疑脫“於”字,謂神雖託於秋豪之末,而視宇宙之總合更大也。今脫“於“字,文義未明。(《諸子平議·淮南內篇一》P579)

李案:俞氏校勘沒有用到宋本,實際上宋本“大”下有“與”字,于省吾認爲當從宋本,並指出:“與,如也,此言大如宇宙之總也。”甚是。張雙棣《淮南子校釋》也指出各本多有“與”字。王其和指出:“文淵閣《四庫全書》本《淮南鴻烈解》及《云笈七簽》卷一引《淮南子》俱作“神託於秋毫之末,而大與宇宙之總。”俞樾未參異本,僅據自己對上下文文意及前後句法的一致性判斷此處脫“於”字,謬也。從文義看,“神大於宇宙之總”意謂神比宇宙之總更大,這是不符合常理的。《淮南子·齊俗訓》:“往古來今謂之宙,四方上下謂之宇。”可見,就空間、時間而言,“宇宙”卽無限時空的代名詞,不可能有“大於宇宙之總”一說。俞樾未參異本,臆斷脫文,其 甚明。

甚明。

(2)夫古之畏敬天而重天郊,如此甚也,今羣臣學士不探察。(《春秋繁露·郊祭》)

俞氏曰:“探”乃“深”字之 。(《諸子平議·春秋繁露二》P536)

。(《諸子平議·春秋繁露二》P536)

李案:“探察”一詞,文獻習見,表探究審察、考察,如漢王充《論衡·實知》:“追觀上古,探察來世,文質之類,水火之輩,賢聖共之。”《春秋繁露》該文用“探察”可通,不當校改。王其和先生指出:“宋嘉定本、《四部叢刊》影印武英殿聚珍版《春秋繁露》亦作‘探察’,則‘探’當非 字。‘探察’當爲同義連文。”俞氏無版本異文根據,僅據己意改書,非是。

字。‘探察’當爲同義連文。”俞氏無版本異文根據,僅據己意改書,非是。

(3)父之愛子也,猶可以而害也。(《韓非子·奸劫弑臣》)

俞氏曰:“以”字衍文,“可而”卽“可以”也。《墨子·尙賢篇》曰:“天下之爲善者,可而勸也;爲暴者,可而沮也。”又曰:“上可而利天,中可而利鬼,下可而利人。”《呂氏春秋·功名篇》曰:“故當今之世,有仁人在焉,不可而不此務,有賢主不可而不此事”,並其證也。此文本云“父之愛子也,猶可而害也”,淺人不達古語,於“而”上又增入“以”字,則不可通矣。(《韓非子平議》P417)

李案:俞氏引《墨子》、《呂子》之文證“可而”卽“可以”,是也。王念孫《讀書雜誌·墨子一》:“可而,猶可以也”,可證俞說。然並不能據此證該文“猶可以而害也”之“以”爲衍文。陳奇猷《韓非子集釋》引盧文弨云:“淩本‘以’下有‘譭’字。”依淩本,“可以譭而害”與下文“君臣之相與也,非有父子之親也,而羣臣之譭言,非特一妾之口也”相呼應,“譭”字不可省,淩本是也。原文“以”字非衍,但脫“譭”字。俞氏未參善本,以己意校書,甚 。

。

(4)佞人得志,是使晉國之武捨仁而後佞。(《淮南子·人間》)

俞氏曰:“後”字義不可通,乃“從”字之 。“佞人得志”,故晉國之士,皆捨仁而從佞也。“晉國之武”卽晉國之士。《淮南》一書,通謂“士”爲“武”。(《諸子平議·淮南內篇四》P645)

。“佞人得志”,故晉國之士,皆捨仁而從佞也。“晉國之武”卽晉國之士。《淮南》一書,通謂“士”爲“武”。(《諸子平議·淮南內篇四》P645)

李案:單從文義來看,俞校“後”爲“從”之 ,其義也通,但無版本依據。于省吾《諸子新證·淮南子》指出:“景宋本‘後’作‘爲’,當據訂”,《羣書治要》卷四十一引《淮南子》亦作“爲佞”,《舊唐書·卷七十一》:“佞人得志,是使晉國之士,捨仁而爲佞”,可知原文當作“爲”,俞樾未參古本而

,其義也通,但無版本依據。于省吾《諸子新證·淮南子》指出:“景宋本‘後’作‘爲’,當據訂”,《羣書治要》卷四十一引《淮南子》亦作“爲佞”,《舊唐書·卷七十一》:“佞人得志,是使晉國之士,捨仁而爲佞”,可知原文當作“爲”,俞樾未參古本而 校,非是。

校,非是。

(5)如回之殘牛之賊也,焉德爾。(《揚子·法言》)

俞氏曰:“焉德爾”當作“焉得爾”?咸曰:“言假令顏行之殘,冉行之賊,則安得不朽之壽如是哉”,正釋“焉得爾”之義。因涉上文“德,故爾”而 耳。(《諸子平議·揚子法言》P705)

耳。(《諸子平議·揚子法言》P705)

李案:汪榮寶《法言義疏》指出:“治平本正作‘得’,纂圖互注本亦同,並不 。曲園僅據世德堂本爲說,疏矣。”

。曲園僅據世德堂本爲說,疏矣。”

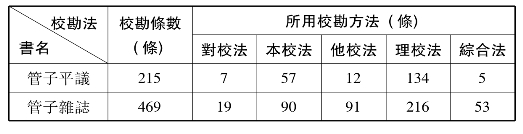

除了對校法運用相對較少外,《平議》校勘實踐中綜合運用四種校勘方法的“綜合性校勘法”[26]的使用程度亦相對較低。下僅以《管子平議》和《管子雜誌》的校勘法使用情況爲例,略作比較如下:

表2-7 《管子雜誌》、《管子平議》所用校勘法之統計

從上表可知,《管子平議》215條校勘平議中,運用純理校法進行校勘的平議爲134條,佔校勘總條數62%,而運用綜合性校勘方法者有5條(都爲對校法+本校法),佔校勘總條數2%。《管子雜誌》理校法216條,佔校勘總條數46%,而綜合性校勘方法者有53條(分別是他校法+本校法20條、對校法+他校法16條、對校法+本校法13條),佔校勘總數的11%。

對於校勘方法,俞樾曾在《左祉文諸子補校序》中指出:

故子書難讀也,皆由闕文譌字使然,非原本如此也。故治子之道,尤重校勘,且不止須就善本而校,更須以前後文義、全書體例,悉心參校,而又博觀唐以前諸書所援引,訂正異同。

以“前後文義、全書體例,悉心參校”,這是理校法的主要特徵,也是俞樾《平議》校勘的重要特點。

二、校勘材料上,較少引用類書異文材料,多使用先秦及秦漢子書異文進行他校,對類書材料用於校勘的可信度提出質疑。

利用不同版本的異文進行校讎自然是校勘中最理想的途徑,但在校勘實踐中,很難都具備這樣的客觀條件。因此,利用同時或者前後不同時期的他書異文進行校勘就成爲校勘的重要方法之一。《讀書雜誌》、《平議》、《劄迻》都大量引用異文材料進行他校。從三書引用的材料來看,《平議》呈現出一定的特點。

(一)俞樾由王念孫的過信類書異文材料轉而爲不信類書材料,認爲“類書所引,殆未足據”。

王念孫在《讀書雜誌》中大量利用類書的異文材料,將之作爲校勘的重要依據。但類書並非第一手材料,偶尔亦有篡改原文之处,以此校改原文,錯 自難避免。清末朱一新《無邪堂答問》卷二,指出:

自難避免。清末朱一新《無邪堂答問》卷二,指出:

高郵王氏父子之於經,精審無匹。顧往往據類書以改彼書,則通人之弊。若《北堂書鈔》、《太平御覽》之類,世無善本;又其書初非經訓而作,事出衆手,其來歷已不可恃。而以改數千年諸儒 考定之本,不亦傎乎!然王氏猶必據有數證而後敢改,不失慎重之一。若徒求異前人,單文孤證,務求穿鑿,則經學之蠹矣。

清人姚永概也說:

古書譌 至不可讀,好古者搜採他本或類書、注語之引及者,讎校而增訂之,於是書誠有功矣。若其書本自可通,雖他書所引,間有異同,安知

至不可讀,好古者搜採他本或類書、注語之引及者,讎校而增訂之,於是書誠有功矣。若其書本自可通,雖他書所引,間有異同,安知 本不在彼,能定其孰爲是非哉?王氏信本書之文,不及其信《太平御覽》、《初學記》、《白帖》、《孔帖》、《北堂書鈔》之深,斯乃好異之弊。[27]

本不在彼,能定其孰爲是非哉?王氏信本書之文,不及其信《太平御覽》、《初學記》、《白帖》、《孔帖》、《北堂書鈔》之深,斯乃好異之弊。[27]

可見,對於王念孫校勘過信類書引文的作法,清人已有批評。俞樾雖自稱師法王氏,但並不盲從,且對於王氏過信類書的問題從理論和實踐兩方面加以批判和糾正。理論上,俞樾於《平議》中明確指出:“類書所引,殆未足據”(《諸子平議·淮南內篇二》“青丘之澤”條);又在《左祉文〈諸子補校〉序》中進一步申述了這一觀點:“高郵王氏《讀書雜誌》,精密之至,然喜據《羣書治要》改易舊文。不知道此書來自東洋,彼國於校讎之學,固不甚精,而以改吾中國相傳之本,往往得失參半。此亦通人之一蔽也。”俞樾從理論上提出類書引文的可信度問題,這無論是對於清代的校勘,還是後代校勘,都具有很高的學術價值。《平議》全書引用《太平御覽》、《藝文類聚》、《羣書治要》、《北堂書鈔》等幾部常見類書,累計54次,共45條平議。其中14條平議採用類書引文勘正今本,餘下的31條平議中有20條針對王念孫盲從類書引文校進行批判,其餘的是指出或分析類書引文錯 。可見,相比《讀書雜誌》,《平議》已經由《讀書雜誌》過信類書而走向不信類書。校勘實踐中,《平議》直接指出《讀書雜誌》根據類書引文校勘存在的錯

。可見,相比《讀書雜誌》,《平議》已經由《讀書雜誌》過信類書而走向不信類書。校勘實踐中,《平議》直接指出《讀書雜誌》根據類書引文校勘存在的錯 ,例如:

,例如:

(6)大德不至仁,不可以授國柄。(《管子·立政》)

王念孫曰:“至仁”卽“大德”,未有“大德”而不仁者。《羣書治要》引此,“德”作“位”,是也。今作“德”者,涉上章諸“德”字而 。大位不至仁,則必失衆心,故下文曰“卿相不得衆,國之危也”。“卿相”卽“大位”也。尹注非。(《讀書雜誌·管子第一》“大德”條,P414[28])

。大位不至仁,則必失衆心,故下文曰“卿相不得衆,國之危也”。“卿相”卽“大位”也。尹注非。(《讀書雜誌·管子第一》“大德”條,P414[28])

俞氏曰:尹注曰:“德雖大而仁不至,或包藏禍心,故不可授國柄”。此注於義未安。大德之人何至包藏禍心乎?《羣書治要》引此作“大位”,疑亦後人以意改之,未足據也。“大德不至仁”,“仁”乃“人”之假字,謂雖有大德而獨善其身,不能及人也。下文曰:“卿相不得衆,國之危也”卽承此文而言。惟不至人,故不得衆。“人”卽“衆”也。(《諸子平議·管子一》P7)

李案:王念孫根據《羣書治要》校《管子》,認爲此“德”當作“位”,今作“德”者,涉上章“德”字而 。《長短經》一引亦作“大位不仁”。將“德”當作“位”,雖有類書引文證據,但考之上下文,似有不協。俞樾同樣懷疑尹注釋文,但他否定類書引文的可信度,認爲“仁乃人之假字,謂雖有大德而獨善其身,不能及人也”。“仁”通“人”,先秦文獻常見。依俞說將“仁”理解爲“人”,不但符合《管子》整書的思想,而且與上下文語義吻合。“大德不至人”意思就是大的賞賜不能惠及相關的人,自不能得衆;反之,則得衆。因此,下文從正面再次重申這一道理,“故大德至仁(人),則操國得衆。”若依王說改“大德”爲“大位”,卿相卽“大位”,本已持國柄,又何待授予?與下文不相協。俞氏根據文意指出王念孫盲從類書校勘錯

。《長短經》一引亦作“大位不仁”。將“德”當作“位”,雖有類書引文證據,但考之上下文,似有不協。俞樾同樣懷疑尹注釋文,但他否定類書引文的可信度,認爲“仁乃人之假字,謂雖有大德而獨善其身,不能及人也”。“仁”通“人”,先秦文獻常見。依俞說將“仁”理解爲“人”,不但符合《管子》整書的思想,而且與上下文語義吻合。“大德不至人”意思就是大的賞賜不能惠及相關的人,自不能得衆;反之,則得衆。因此,下文從正面再次重申這一道理,“故大德至仁(人),則操國得衆。”若依王說改“大德”爲“大位”,卿相卽“大位”,本已持國柄,又何待授予?與下文不相協。俞氏根據文意指出王念孫盲從類書校勘錯 ,有理。

,有理。

(7)是故百貨賤,則百利不得,百利不得,則百事治。(《管子·乘馬》)

王念孫曰:“百利不得”當作“百利得”。言百貨賤則民之得貨多而百利得,百利得則百事治矣。上文云:“何以知事之治也?曰貨多。”是其證。今作“百利不得者”,涉下文六“不”字而 。《太平御覽·資產部七》引此正作“百利得”。尹注非,孫說同。(《讀書雜志·管子第一》“百利不得”條,P416)

。《太平御覽·資產部七》引此正作“百利得”。尹注非,孫說同。(《讀書雜志·管子第一》“百利不得”條,P416)

俞氏曰:《太平御覽·資產部》引此文作“百利得”,乃後人不得其義而臆改也。《管子》之意,本謂百貨賤則百利不得,於是人人竭其智力以求利,而百事反因之治。下文云:“是故事者生於慮,成於務,失於傲。不慮則不生,不務則不成,不傲則不失。”正申說此文之義。百利不得,則謀慮從此出,事之所以生也。又不得不盡力於所當務,事之所以成也。若百利皆得,則轉以輕傲而失之矣。後人不達此旨,疑百利不得何以百事能治,遂妄刪“不”字。然貨賤何以得利,其說殊不可通。孫氏星衍、王氏念孫反以爲是,由未詳釋下文故耳。(《諸子平議·管子一》P9)

李案:王念孫據《太平御覽》校勘原文,以爲“百利不得”當作“百利得”,言百貨賤則民之得貨多而百利得,百利得則百事治。俞樾剖析上下文義及《管子》思想,指出《太平御覽》所引錯 ,其說正確。實際上,其上文曰:“【地】不正則官不理,官不理則事不治,事不治則貨不多。是故何以知貨之多也?曰事治。何以知事之治也?曰貨多。”該段主要論述“正地”卽“務農”的重要性,從反面指出“地正”、“事治”、“貨多”三者的關係,其中“貨”指流通於市集,用於貿易的各種商品。管子歷來主張要重農輕商,不主張過度發展商業貿易,認爲這樣會本末倒置,所以他明確提出:貨賤就會讓那些從事買賣的商人得不到利益,他們得不到利益就會刺激人們轉而重視力農殖穀,從而達到事治、貨多。俞樾從《管子》整書的思想出發,指出王氏據類書所校錯

,其說正確。實際上,其上文曰:“【地】不正則官不理,官不理則事不治,事不治則貨不多。是故何以知貨之多也?曰事治。何以知事之治也?曰貨多。”該段主要論述“正地”卽“務農”的重要性,從反面指出“地正”、“事治”、“貨多”三者的關係,其中“貨”指流通於市集,用於貿易的各種商品。管子歷來主張要重農輕商,不主張過度發展商業貿易,認爲這樣會本末倒置,所以他明確提出:貨賤就會讓那些從事買賣的商人得不到利益,他們得不到利益就會刺激人們轉而重視力農殖穀,從而達到事治、貨多。俞樾從《管子》整書的思想出發,指出王氏據類書所校錯 ,至確。

,至確。

(8)明主之治國也,案其當宜,行其正理。(《管子·明法解》)

王念孫曰:當從《治要》作“案賞罰行其正理”,下文“當賞當罰”,卽承此句而言。今本涉下文“其當賞者”而 ,又脫一“罰”字,衍一“宜”字。(《讀書雜誌·管子第一》“案其當宜”條,P499)

,又脫一“罰”字,衍一“宜”字。(《讀書雜誌·管子第一》“案其當宜”條,P499)

俞氏曰:《羣書治要》作“案賞罰行其正理”,此非原文也。“案其當宜,行其正理”,兩句相對成文。“當”猶“正”也。《廣韻》:“正,當也。”正可謂之當,當亦可謂之正。《漢書·李尋傳》“當賀良等執左道亂朝政”注曰:“當謂處正其罪名。”《素問·六節藏象論》“當其時則甚也”注曰:“當謂正直之年也。”是“當”與“正”同也,“宜”通作“誼”。《周官·肆師職》注引鄭司農曰:“古者書‘儀’但爲‘義’,今書所謂‘義’爲‘誼’,是‘誼’者古‘義’字,‘宜’乃‘誼’之省耳。故曰:‘仁者,人也。義者,宜也’。”“仁”、“人”古通用,則“義”、“宜”亦通用。“案其當宜”猶案其正義,與下句“行其正理”一律。王氏念孫反謂當從《治要》本, 也。(《諸子平議·管子五》P100)

也。(《諸子平議·管子五》P100)

李案:王念孫根據《羣書治要》校勘原文。俞樾根據對文,認爲今本不 ,《治要》錯

,《治要》錯 。考察文意,俞說於義爲長。

。考察文意,俞說於義爲長。

(9)景公燕賞於國內,萬鍾者三,千鍾者五。令三出,而職計莫之從。公怒,令免職計。令三出,而士師莫之從。(《晏子春秋·晏子諫第七》)

王念孫曰:元人刻本云“職計莫之從”、“士師莫之從”,一作“職計算之”、“士師算之”。明沈啟南本與此同。《羣書治要》作“職計莢之”、“士師莢之”。念孫按:《羣書治要》是也。“莢”隸書“策”字也。據下文云“請從士師之策”,則本作“策之”,明矣。“策之”,蓋謂以策書諫也。(《讀書雜誌·晏子春秋第一》“莫之從”條,P520)

俞氏曰:王氏說非也。“職計莫之從”、“士師莫之從”,文羲甚明。若作“莢之”,則義轉晦矣。王氏謂以策書諫,無論以策書諫不可僅謂之“策”,且亦豈待令三出而始諫乎?令三出而莫之從,正見其持之堅。若令三出而始諫,轉病其諫之晚矣。蓋《晏子》原文正作“莫之從”。傳寫奪“從”字,則“莫之”二字,於義未足,後人因下文有“請從士師之策”句,以意妄改之,或爲“莢”,或爲“算”。《禮記·仲尼燕居篇》注曰:“策,謀也。”《文選·運命論》注引《倉頡》曰:“算,計也。”是“策”、“算”義相近。疑下文“請從士師之策”,或作“請從士師之算”。後人各據所見本改之耳。不作“策”而作“莢”者,因“策”字之形,與“莫”字不類也。卽此可知原文之作“莫”矣。晏子曰:“今君賞讒諛之民,而令吏必從”,正指兩“莫之從”者而言。凡古書之義,必求其安,未可喜新而厭故也。(《諸子平議·晏子春秋》123)

李案:王念孫比較元人刻本、明沈啟南本和《羣書治要》引文的異文,認爲該從《羣書治要》作“職計莢之”、“士師莢之”。俞樾從上下文意以及常理推斷出此處不可能是“莢”,而應從元刻本作“從”是很有道理的。俞氏在此提出了校勘古書必須遵循的一個原則:“凡古書之義,必求其安,未可喜新而厭故也。”這說明俞樾在校勘古書,甄別古書版本異文時,主要從上下文意是否相協、是否貫通來判斷孰是孰非。王念孫拘泥於類書所引,由此可見一斑。孫詒讓《札迻》此條也讚同王氏之說,差矣。中肯綮。

(10)置大立少,亂之本也(《晏子春秋·晏子諫第十一》)

王念孫云:按“置大”本作“置子”,今本“子”作“大”者,後人不曉“子”字之義而妄改之也。“子”,卽太子也,“置子立少”,謂廢太子而立少子也。上章公謂五子之傅曰“勉之!將以而所傅爲”,本章曰“立子有禮,故孽不亂宗”,皆其明證矣。《治要》正作“置子立少”。(《讀書雜誌·晏子春秋第一》“置大”條,P521)

俞氏曰:王氏念孫從《羣書治要》作“置子立少”,非也。下文云“廢長立少,不可以敎下”,又云“今君用讒人之謀,聼亂夫之言也!廢長立少,臣恐後人之有因君之過以資其邪,廢少而立長以成其利者”,竝以“長”、“少”對言,則此文亦當作“置大立少”。《國語·周語》曰:“是以小怨置大德也。”韋注曰:“置猶廢也。”然則“置大立少”,猶云“廢大立少”,正與“廢長立少”同義。《晏子》原文疑本作“置大立小,亂之本也。”大與小對,猶長與少對也。後人因下文“立少”字兩見,因亦改爲立少耳。少、小音義竝相近,故易淆亂。《儀禮·鄉飲酒禮》:“主人少退。”注云:“少退,少避。”《釋文》作“小避”。《特牲饋食禮》:“掛於季指。”注云:“季,小也。”《釋文》作“季,少”。竝其證也。王氏不知“少”爲“小”字之 ,而反以“置大”爲“置子”,失之矣。(《諸子平議·晏子春秋》P124)

,而反以“置大”爲“置子”,失之矣。(《諸子平議·晏子春秋》P124)

李案:王念孫引《羣書治要》校本文作“置子立少”,俞樾認爲此文不當改。俞說是矣,但不必改“少”爲“小”。“置大立少”和下文的“廢長立少”文異而義同。王師彥坤先生指出:“‘置’有廢、立二義……後世‘置’之‘廢’義罕用而‘立’義獨存,遂有不知其有‘廢’義者……王氏之 ,由信書鈔太過耳。”[29]其對王氏的批評切

,由信書鈔太過耳。”[29]其對王氏的批評切

(11)地不同生(《晏子春秋》第二十四)

王念孫曰:“地不同生”,文義不明。《治要》“生”作“宜”,是也。今作“生”者,涉下文“俱生”而 。《周官·草人》:“掌土化之法,以物地相其宜,而爲之種”,故曰“地不同宜”。(《讀書雜誌·晏子春秋第一》“地不同生”條,P539)

。《周官·草人》:“掌土化之法,以物地相其宜,而爲之種”,故曰“地不同宜”。(《讀書雜誌·晏子春秋第一》“地不同生”條,P539)

俞氏曰:古“生”、“性”字通用。《周官·大司徒職》曰:“辨五地之物生。”杜子春讀“生”爲“性”。然則此文“生”字亦當讀爲“性”。“地不同性”,卽所謂辨五地之物性也。《羣書治要》作“宜”,蓋不知“生”爲“性”之叚字而改之,未足爲據。(《諸子平議·晏子春秋》P132)

李案:王念孫據《治要》校“生”作“宜”,不確。俞樾以古“生”、“性”字通用,指出王念孫校勘錯 ,是矣。“地不同性”和下文“人不同能”義正相對。若作“地不同宜”則不倫。

,是矣。“地不同性”和下文“人不同能”義正相對。若作“地不同宜”則不倫。

(12)聖人處於陰,衆人處於陽,聖人行於水,衆人行於霜。(《淮南內篇·說林》)

王念孫曰:此本作“聖人行於水,無跡也;衆人行於霜,有跡也。”今本脫“無跡也”、“有跡也”六字,則文義不明。《文選·洛神賦》注引此作“聖足行於水,無跡也;衆生行於霜,有跡也。”《太平御覽·天部十四》引此作“聖人行於水無跡,衆人行於霜有跡”,是其證據。高注云:“水有形而不可毀,故聖人行之無跡”,則正文本有“無跡也”三字明矣。下注當云“霜雪有形而可毀,故衆人行之有跡”。今本云“霜雪屢有跡,故衆人行之也”,則後人依已 之正文改之耳。《讀書雜誌·淮南內篇第十七》“聖人行於水,衆人行於霜”條,P921)

之正文改之耳。《讀書雜誌·淮南內篇第十七》“聖人行於水,衆人行於霜”條,P921)

俞氏曰:四語相對成文。且“陽”、“霜”爲韻,非有脫 。《文選·洛神賦》注引作“聖足行於水,無跡也;衆生行於霜,有跡也”,《太平御覽·天部》引作“聖人行於水無跡,衆人行於霜有跡”,疑“無跡也”、“有跡也”是許叔重注,引者並注文舉之,使其意明顯耳。王氏念孫欲據以增入正文,然則“處於陰”、“處於陽”下,又將增入何語乎?足知其非矣。(《諸子平議·淮南內篇四》P641)

。《文選·洛神賦》注引作“聖足行於水,無跡也;衆生行於霜,有跡也”,《太平御覽·天部》引作“聖人行於水無跡,衆人行於霜有跡”,疑“無跡也”、“有跡也”是許叔重注,引者並注文舉之,使其意明顯耳。王氏念孫欲據以增入正文,然則“處於陰”、“處於陽”下,又將增入何語乎?足知其非矣。(《諸子平議·淮南內篇四》P641)

李案:俞樾從文例的對應和押韻角度指出該文沒有脫 ,並推斷《文選》及《太平御覽》所引乃許注孱入,很有道理。

,並推斷《文選》及《太平御覽》所引乃許注孱入,很有道理。

(13)蕘乃使羿誅鑿齒於疇華之野,殺九嬰於凶水之上,繳大風於青丘之澤。(《淮南內篇·本經》)

王念孫曰:“疇華之野”,“野”本作“澤”,故高注云“南方澤名”。“青丘之澤”,“澤”本作“野”。《時則篇》云“東至青邱樹木之野”,是也。高注本作“青邱,東方邱名也。”今本正文“澤”、“野”二字互 。高注“東方邱名”,“邱”字又

。高注“東方邱名”,“邱”字又 作“澤”。《文選·王融〈三月三日曲水詩序〉》注引此作“青邱之澤”,亦後人依

作“澤”。《文選·王融〈三月三日曲水詩序〉》注引此作“青邱之澤”,亦後人依 本改之。《辨命論》注引此正作“疇華之澤”、“青丘之野”。又舊本《北堂書鈔·地部一》及《太平御覽·地部十八》、《皇王部五》、《兵部三十六》、《資產部十二》引此並作“疇華之澤”、“青丘之野”。又《皇王部五》、《資產部十二》引高注:“青邱,東方邱。”《論衡·感類篇》亦云:“堯繳大風於青邱之野。”(《讀書雜誌·淮南內篇第八》“疇華之野,青丘之澤”條,P830)

本改之。《辨命論》注引此正作“疇華之澤”、“青丘之野”。又舊本《北堂書鈔·地部一》及《太平御覽·地部十八》、《皇王部五》、《兵部三十六》、《資產部十二》引此並作“疇華之澤”、“青丘之野”。又《皇王部五》、《資產部十二》引高注:“青邱,東方邱。”《論衡·感類篇》亦云:“堯繳大風於青邱之野。”(《讀書雜誌·淮南內篇第八》“疇華之野,青丘之澤”條,P830)

俞氏曰:王氏念孫謂“疇華之野”,“野”本作“澤”;“青丘之澤”,“澤”本作“野”;引《北堂書鈔》、《太平御覽》爲證。然劉孝標《辨命論》曰:“鑿齒奮於華野”。華野者,疇華之野也。若本作“疇華之澤”,何不曰“華澤”而曰“華野”乎?然則古本自作“疇華之野”、“青丘之澤”。類書所引,殆未足據。(《諸子平議·淮南內篇二》P607)

李案:王念孫援引了豐富的類書引文資料證明此文“野”本作“澤”,“澤”本作“野”。俞樾明確指出“類書所引,殆未足據”,並引劉孝標《辨命論》“鑿齒奮於華野”爲證,認爲今本不 。俞說有一定道理。其實,文中“之野”、“之上”、“之澤”並非特指,而是泛指,用“野”用“澤”義無不同,無需據類書以改原文,故俞說尤勝於王氏。

。俞說有一定道理。其實,文中“之野”、“之上”、“之澤”並非特指,而是泛指,用“野”用“澤”義無不同,無需據類書以改原文,故俞說尤勝於王氏。

(二)俞樾多利用先秦及秦漢時期的史書、經書特別是子書異文進行校勘,推求古本。

俞樾在運用他校法校勘子書時,一方面對類書異文材料的可信度提出質疑,另一方面又較多採用先秦及秦漢經、史、子書的異文來校勘,尤其是對子書異文表現出一定程度的偏好。據初步統計,《平議》在校勘中引用的先秦及秦漢諸子、史書等總計25部,共有平議204條,其中單憑子書、史書等異文校改原書的有平議182條,佔所引用總數的89%。在這182條平議中,所引又以子書異文佔絕大多數。具體情況見第二節表格。這跟俞氏在《左祉文諸子補校序》所論及的“故治子之道,尤重校勘,且不止須就善本而校,更須以前後文義、全書體例,悉心參校,而又博觀唐以前諸書所援引,訂正異同”的思想是一致的。所謂的“唐以前諸書”,在《平議》中主要是指先秦及秦漢子、史、經書。

俞樾校勘實踐中對他書異文的利用,主要表現在如下兩個方面:

第一,利用子書異文判別古本。

《平議》十分重視還原古書原貌、考求古本。全書共使用“古本”一詞達40次。考求古本的方法除了第二節所介紹的根據先秦文獻古本多用假借字,今本多用本字之用字特點來判別外,還利用時代較早之子書異文來推定古本。例如:

(14)故從事於道者,道者同於道,德者同於德,失者同於失。(《老子二十三章》)

俞氏曰:下“道者”二字,衍文也,本作“從事於道者,同於道”。其下“德者”、“失者”蒙上“從事”之文而省,猶云“從事於道者,同於道;從事於德者,同於德;從事於失者,同於失矣”。《淮南子·道應篇》引《老子》曰:“從事於道者,同於道”,可證古本不疊“道者”二字。王弼注曰:“故從事於道者,以無爲爲君,不爲敎,緜緜若存,而物得其真,於道同體,故曰同於道。”是王氏所據本,正作‘故從事於道者同於道’。”然以河上公注觀之,則二字之衍久矣。(《諸子平議·老子》P148)

李案:俞氏引《淮南子》之異文並參之以王弼注指出古本不疊“道者”二字,是也。馬王堆出土帛書乙本作“故從事而道者同於道,德者同於德,失者同於失”;甲本“失者”兩字作“者者”,前一“者”爲“失”字之 。可證俞說。

。可證俞說。

(15)是以上德無爲而無以爲。(《老子》三十八章)

俞氏曰:“無爲”與“無以爲”,似無所區別。下文云:“上仁爲之,而無以爲。”夫“無爲”與“爲之”,其義迥異,而同言“無以爲”,其不可通明矣。《韓非子·解老篇》作“上德無爲而無不爲也”,蓋古本《老子》如此。今人“無以爲”者,涉下“上仁”句而 耳。傅奕本正作“不”。(《諸子平議·老子》P152)

耳。傅奕本正作“不”。(《諸子平議·老子》P152)

李案:帛書甲乙本作“上德無爲而無以爲”,與王弼本同;嚴遵、傅弈、范應元、樓古四本作“無不爲”,與《韓非子》同。俞樾認爲《韓非子》所引乃古本《老子》,其說是也。許抗生《帛書老子注譯與研究》[30]指出:“俞說是,旣講無爲又講無以爲(無目的而爲),文義不相屬,帛書與通行本疑皆有 ,今採俞說。”

,今採俞說。”

(16)抱一能無離乎。(《老子》十章)

俞氏曰:河上公本無“乎”字。唐景龍碑亦無“乎”字。然《淮南子·道應篇》引《老子》曰:“載營魄抱一,能無離乎?專氣至柔,能如嬰兒乎?”則古本固有“乎”字。(《諸子平議·老子》P145)

李案:俞氏單純根據《淮南子·道應篇》所引《老子》來確定古本,否定河上公本、王弼本,道理並不充分。故後出之《古書疑義舉例》“反言省乎字例”中又稱《老子》第十章:“抱一能離乎……河上公本,此六句都無‘乎’字。蓋無‘乎’字者,古本也;有‘乎’字者,後人以意加之也”,對《老子平議》這一條進行了修訂。

第二,利用子書異文校改原文。

先秦及秦漢子書時代接近,內容多有重合,或者時代稍後之子書徵引時代稍前之子書,或多種子書同時徵引某一經書詞句,或同敘某一歷史事件,致使部分文字內容大同小異,由此,《平議》往往習慣於利用子書校勘子書。例如《淮南子平議》於校勘中引《呂氏春秋》13條,而《呂氏春秋平議》引《淮南子》者4條。《呂氏春秋平議》引《莊子》者3條,《莊子平議》引《呂氏春秋》者7條。例如:

(17)異哉,歌者非常人也。(《淮南內篇·道應》)

俞氏曰:《呂氏春秋·舉難篇》“歌者”上有“之”字,當從之。“之”猶“是”也,“之歌者”卽是歌者也,無“之”字則文不備。《新序·雜事篇》作“此歌者”,“此”亦猶是也。(《諸子平議·淮南內篇》P620)

李案:俞氏據《呂氏春秋》之異文校《淮南子》,是也。“之”作代詞,表確指,《新序》作“此”,與“之”文異義同。(https://www.xing528.com)

(18)嘗有如此而得活者乎?(《淮南內篇·道應》)

俞氏曰:“嘗”下脫“見”字。下文對曰:“未嘗見也”,“嘗見”字與此相應。《呂氏春秋·知分篇》作“子嘗見有兩蛟繞船能兩活者乎”,正有“見”字,“能兩活”當作“而能活”,說見《呂氏春秋》。(《諸子平議·淮南內篇》P623)

李案:《呂氏春秋·知分》所載佽非之事與《淮南內篇》文稍義而義全同,俞氏據《呂氏春秋》之異文及下文詞句之對應校勘,是也。

(19)孔子聞之曰:“夫善載,腐肉朽骨棄劒者,佽非之謂乎。”(《淮南內篇·道應》)

俞氏曰:“載”當作“哉”,聲之 也。“哉”下脫“不以”二字。《呂氏春秋》正作“夫善哉,不以腐肉朽骨而棄劒者,其佽非之謂乎?”(《諸子平議·淮南內篇》P623)

也。“哉”下脫“不以”二字。《呂氏春秋》正作“夫善哉,不以腐肉朽骨而棄劒者,其佽非之謂乎?”(《諸子平議·淮南內篇》P623)

李案:原文脫“不以”,於義難通,俞氏據《呂氏春秋》校勘,其說是也。

(20)顔闔對曰:“恐聼者謬而遺使者罪,不若審之。”(《莊子·讓王》)

俞氏曰:上“者”字衍文,“恐聼謬而遺使者罪”,恐其以 聽得罪也。“聽”卽使者聽之,非聽者一人,使者一人也。《呂氏春秋·貴生篇》正作“恐聼繆而遺使者罪”。(《諸子平議·莊子三》P378)

聽得罪也。“聽”卽使者聽之,非聽者一人,使者一人也。《呂氏春秋·貴生篇》正作“恐聼繆而遺使者罪”。(《諸子平議·莊子三》P378)

李案:“聽者”與“聽”,義不同,俞氏據《呂氏春秋》校改《莊子》,是也。

《平議》多利用經、史尤其是子書校勘,多根據他書異文來校改原文,如《淮南內篇平議》引《文子》52條,其中採用《文子》校改《淮南內篇》者44條。對於不同書中的異文,卽便無其他旁證材料,俞氏一般也都作出明確的是非判斷,這有別與後學者孫詒讓。孫氏治學宗法段、王,校勘中也多利用他書文獻異文進行校勘,但對異文的正 輕易不作是非判斷,體現其保守和謹慎的態度。如《商子札迻》在嚴萬里校刊本、孫星衍校刊本、錢熙祚校刊本、嚴可均校刊本以及俞樾《諸子平議》對校的基礎上,共校《商子》44條,其中有14條援引《新序》、《戰國策》、《韓非子》、《呂氏春秋》、《太平御览》之異文,而利用他書引文校勘原文,並明確作出是非判斷的只有5條。例如:

輕易不作是非判斷,體現其保守和謹慎的態度。如《商子札迻》在嚴萬里校刊本、孫星衍校刊本、錢熙祚校刊本、嚴可均校刊本以及俞樾《諸子平議》對校的基礎上,共校《商子》44條,其中有14條援引《新序》、《戰國策》、《韓非子》、《呂氏春秋》、《太平御览》之異文,而利用他書引文校勘原文,並明確作出是非判斷的只有5條。例如:

①三代不同禮而王。(《商子·更法》)

嚴可均云:舊本作“同道”,《史記》作“同禮”。案此篇禮法並舉,作“道”譌,今改正。

孫詒讓云:《新序》作“得道”。(《札迻·商子》P140)

李案:嚴可均據《史記》異文校今本當作“禮”,是也。由下文“三代不同禮而王,五霸不同法而霸,故知者作法,而愚者製焉;賢者更禮,而不肖者拘焉”可知,“禮”、“法”並舉,且三代以禮治,五霸以法治,作“道”於上下文義不協。孫詒讓引《新序》異文而未作判斷。

②治世不一道,便國不必法古。(《商子·更法》)

嚴可均云:元本、范本作“不必古”,錢本同。《史記》作“不法古”,今據秦本。

孫詒讓云:《新序》作“不必古”。(《札迻·商子》P140)

李案:從上下文義來看,“不必法古”之“法”爲謂語動詞,若依元本、范本、《新序》作“不必古”,文不成義。嚴氏之校是也,孫詒讓援引《新序》之異文而未作是非判斷。

三、校勘結論上,一方面,《平議》部分利用他書異文、上下文法一律、文義一律的校勘結論存在強求一律的傾向;另一方面,對於字 原因的解釋表現得比較謹慎。

原因的解釋表現得比較謹慎。

(一)在他校法中存在強求一律的傾向。

利用他書異文進行校勘,是《平議》校勘的重要方面。考察《平議》中利用子書異文校勘的實例,發現其校勘雖創獲頗多,但也存在爲數不少的 校。這些

校。這些 校有些是兩書文異義同,《平議》強求一律而

校有些是兩書文異義同,《平議》強求一律而 校;有些是原書不

校;有些是原書不 ,而他書異文錯

,而他書異文錯 ,《平議》據

,《平議》據 文校正文。王師彥坤先生在《古籍異文研究》中指出:“前人在應用異文過程中最常見的毛病有這麽三個:一是強求一律;二是混淆關係;三是濫用亂套。”《平議》全書出現爲數不少過分依賴他書異文而強同一律的校勘實例。

文校正文。王師彥坤先生在《古籍異文研究》中指出:“前人在應用異文過程中最常見的毛病有這麽三個:一是強求一律;二是混淆關係;三是濫用亂套。”《平議》全書出現爲數不少過分依賴他書異文而強同一律的校勘實例。

(21)是昔也,惠王之後而蛭出,故其久病心腹之積皆愈。(《賈子·春秋》)

俞氏曰:“故”字衍文。《論衡·福虛篇》作“及久患心腹之積皆愈”。無“故”字。(《諸子平議·賈子二》P564)

李案:《賈子》和《論衡》時代接近,分別述說《春秋》楚惠王食寒葅而得蛭的故事,二者文字略有差異。就此複句而言,《賈子》前後分句之間用一“故”字表明二者是因果關係;而《論衡》不用“故”字,前後分句之間則成並列相承關係。其實這兩種關係於文皆通,無需據彼校此。

(22)剔孕婦見其化。(《春秋繁露·王道》)

俞氏曰:“見”字當作“觀”,乃壞字也。《呂氏春秋·過理篇》作“剖孕婦而觀其化”,可據以訂正。(《諸子平議·春秋繁露一》P511)

李案:《呂氏春秋》、《春秋繁露》二書於此所述爲桀、紂事而文異,或作“剔”,或作“剖”;或作“見”,或作“觀”,而義實相近並通,很難據彼改此。俞氏所言爲,正是“強求一律”。

(23)君若欲治國強兵,則五子者在矣;若欲霸王,夷吾在此。(《管子·小匡》)

俞氏曰:《呂氏春秋·勿躬篇》作“則五子者足矣”,當從之。此作“在”者,涉下“夷吾在此”而 。(《諸子平議·管子二》P39)

。(《諸子平議·管子二》P39)

李案:俞氏據《呂子》校《管子》,改“在”作“足”,證據不足。王其和先生指出:“‘在’當作‘存’,《四部叢刊》影印宋刊本、掃葉山房石印本《管子》俱作‘則五子者存矣’,《羣書治要》引《管子》亦作‘則五子者存’,是其證也。《呂氏春秋》文義亦通,但不必強同一律。”王說是。

(24)藏於不敢,行於不能。(《淮南內篇·原道》)

俞氏曰:《文子·道原篇》作“藏於不取”。當從之。卽所謂百姓足,君孰與不足也。“取”與“敢”形似而 。(《諸子平議·淮南內篇一》P9)(25)信言不美,美言不信(《老子》八十一章)

。(《諸子平議·淮南內篇一》P9)(25)信言不美,美言不信(《老子》八十一章)

李案:劉文典《淮南鴻烈集解》指出:“‘藏’與‘形’,‘不敢’與‘不能’相對成義,卽道家卑弱自持之義。俞據《論語》‘百姓足,君孰與不足’之義釋之,非其旨。《文子》‘敢’ 爲‘取’,可依此文訂正,不當據彼改此也。”楊樹達[31]與劉說同。俞說

爲‘取’,可依此文訂正,不當據彼改此也。”楊樹達[31]與劉說同。俞說 。

。

《平議》校勘中“強求一律”的傾向不但表現在利用他書異文的他校法中,而且也表現在利用同書上下文法一律、文義一律的本校法中。例如:

俞氏曰:此當作“信者不美,美者不信”,與下文“善者不辯,辯者不善,知者不博,博者不知”文法一律。河上公於“信者不美”注云:“信者如其實,不美者樸且質也”,是可證古本正作“信者不美”,無“言”字也。於“美言不信”注云:“滋美之言者,孳孳華詞,不信者,饰僞多空虛也。”疑此注爲後人增益,其原文云:“美者孳孳華詞,不信者饰僞多空虛也。”自經文 作“美言不信”,後人因改注文“美者”爲“滋美之言者”,不詞甚矣。(《諸子平議·老子》P161)

作“美言不信”,後人因改注文“美者”爲“滋美之言者”,不詞甚矣。(《諸子平議·老子》P161)

李案:俞氏根據上下文法一律校改《老子》,非是。下文“善者”、“辯者”、“知者”、“博者”都針對人而言,該文“信言”、“美言”是針對言論而言,若依下文作“者”,於義難通。馬王堆出土帛書甲、乙本均作“信言不美,美言不信”,可證俞說之 。

。

(二)對同聲旁音譌字性質的判斷較爲客觀和審慎。

對於同聲旁字,當無足夠證據證明二字相通假時,俞氏將之看作“字之 ”或“聲之

”或“聲之 ”,或標明字

”,或標明字 和通假兩可,這種情況共計平議62條,這有別於部分故訓家將同聲旁字一律視爲通假的作法。例如:

和通假兩可,這種情況共計平議62條,這有別於部分故訓家將同聲旁字一律視爲通假的作法。例如:

(26)農事習則功戰巧矣。(《管子·禁藏》)

俞氏曰:“功”當作“攻”。上文云:“耕農當攻戰”,此承上文而言,故曰:“農事習則攻戰巧矣”,尹注曰“習農則當功戰”,卽依上文爲說,“功”亦應作“攻”。《荀子·議兵篇》:“械用兵革,攻完便利者強”,楊注曰:“攻當爲功。”是“攻”、“功”古通用。然觀尹注,則其所據本似本作“攻”,今作“功”者,聲近而 。(《諸子平議·管子五》P89)

。(《諸子平議·管子五》P89)

李案:先秦文獻中,“攻”常通作“功”,如《金石古文·周齊侯鎛鐘銘》:“汝肇勳於戎攻”,《墨子·非攻下》:“易攻伐以治我國,攻必倍”,畢沅校注:“攻當爲功之借字。”《管子》該文依文義當作“功”,俞樾根據上下文及尹注指出該文當作“功”,並進一步指明二字屬於“聲近而 ”。俞氏之說甚精確。尹氏注文“習農則當功戰”中“功戰”無疑當作“攻戰”,可見其所注本之原文也當作“攻戰”。尹氏之注文“攻戰”作“功戰”無疑是文字譌

”。俞氏之說甚精確。尹氏注文“習農則當功戰”中“功戰”無疑當作“攻戰”,可見其所注本之原文也當作“攻戰”。尹氏之注文“攻戰”作“功戰”無疑是文字譌 ,而不可能是通假,俞氏由此推知《管子》“功戰”作“功戰”爲聲近而

,而不可能是通假,俞氏由此推知《管子》“功戰”作“功戰”爲聲近而 ,而沒有因文獻中有其聲同通用例而看作通假,說明其對通假與聲

,而沒有因文獻中有其聲同通用例而看作通假,說明其對通假與聲 的區分極細緻。

的區分極細緻。

(27)故足之於地也。雖踐,恃其所不蹍而後善博也。(《莊子·徐無鬼》)

俞氏曰:兩“踐”字竝當作“淺”,或字之 ,或古通也。足之於地,止取容足而已,故曰“足之於地也淺”。然容足之外,雖皆無用之地,而不可廢也,故曰“雖淺,恃其所不蹍而後善博也”。《外物篇》曰:“夫地非不廣且大也,人之所用容足耳。然則廁足而墊之致黃泉,人尙有用乎?”卽此義也。下文曰:“人之知也少。雖少,恃其所不知而後知天之所謂也。”“少”與“淺”,文義相近,若作“踐”則不可通矣。(《諸子平議·莊子三》P373)

,或古通也。足之於地,止取容足而已,故曰“足之於地也淺”。然容足之外,雖皆無用之地,而不可廢也,故曰“雖淺,恃其所不蹍而後善博也”。《外物篇》曰:“夫地非不廣且大也,人之所用容足耳。然則廁足而墊之致黃泉,人尙有用乎?”卽此義也。下文曰:“人之知也少。雖少,恃其所不知而後知天之所謂也。”“少”與“淺”,文義相近,若作“踐”則不可通矣。(《諸子平議·莊子三》P373)

李案:“踐”、“淺”都從“戔”聲,形近音亦近,具備通用、字譌的客觀條件。例如《詩·鄭風·東門之墠》:“東門之栗,有踐家室”,毛傳:“踐,淺也”,鄭玄箋:“栗而在淺家室之內,言易竊取。”《莊子》中“踐”作“淺”,或聲近、或通假,較難確定,俞氏用“或字之 ,或古通也”標明其所屬難於確定,比較謹嚴。

,或古通也”標明其所屬難於確定,比較謹嚴。

(28)德行尊理,而羞用巧衛。《呂氏春秋·士容論》)

俞氏曰:“衛”當作“躗”,乃叚借字或壞字也。哀二十四年《左傳》:“是躗言也”《正義》引服虔曰:“躗,僞不信也。”然則“巧躗”猶云“巧僞”。高注謂“羞以巧媚自榮衛”,非是。(《諸子平議·呂氏春秋三》P500)

李案:俞樾所釋甚確。但由於兩字諧聲偏旁相同,音旣同形又相近,借字壞字均有可能,故俞氏解讀如此,反映了其實事求是的治學態度。

(29)赤臭播關。(《太玄·礦》)

俞氏曰:王曰:“赤臭者,陰陽交爭殺傷之象也,播於遠關之外。”然播於遠關之外,而但曰“播關”,似爲不辭。“播”疑當作“燔”,或字之 ,或聲同而借也。《干·次八》曰“赤舌燒城”,此云“亦臭燔關”,兩文相近,“燔”猶“燒”也,“關”猶“城”也。(《諸子平議·揚子太玄》P658)

,或聲同而借也。《干·次八》曰“赤舌燒城”,此云“亦臭燔關”,兩文相近,“燔”猶“燒”也,“關”猶“城”也。(《諸子平議·揚子太玄》P658)

李案:“播”、“燔”都從“番”聲,形、聲俱近,二字通假、形 皆有可能,俞氏定爲兩可,反映其客觀審慎的態度。

皆有可能,俞氏定爲兩可,反映其客觀審慎的態度。

(30)其誠也以守戰。(《管子·君臣上》)

俞氏曰:“誠”當爲“成”。言人嗇夫敎成之後,可用以守戰也。涉上文“賞在信誠”句而 爲“誠”耳。然“誠”與“成”古亦通用。(《諸子平議·管子三》P47)

爲“誠”耳。然“誠”與“成”古亦通用。(《諸子平議·管子三》P47)

李案:古文獻中“誠”、“成”或通用,然“誠”作“成”者偶見,如《韓非子·功名》:“近者結之以成,遠者譽之以名。”陳奇猷《集釋》引陶鴻慶曰:“成當作誠。”而“成”作“誠”者則絕罕見。又《管子》全書“成”字共用242次,“誠”26次,除此處外並無混用。故俞氏在明知“‘誠’與‘成’古亦通用”的情況下仍斷此“成”之作“誠”爲 字,頗有見地。

字,頗有見地。

(31)巨錢而天下貴。(《管子·地數》)

俞氏曰:此本作:“吾賤而天下貴”,言五穀興豐,則吾國之穀價賤,而天下貴矣。故曰:“五穀興豐,吾賤而天下貴,則稅於天下,然則吾民常爲天下虜矣。”今作“巨錢”者,“吾”字闋壤,止存上半之“五”,遂 爲“巨”,至“賤”之與“錢”,字形相似,音又相同,致

爲“巨”,至“賤”之與“錢”,字形相似,音又相同,致 尤易矣。(《諸子平議·管子六》P109)

尤易矣。(《諸子平議·管子六》P109)

李案:“巨錢”不辭,俞氏運用理校法,以爲當作“吾賤”,於上下文義頗協。其中,“賤”、“錢”二字諧聲偏旁雖同,但文獻中並無二字通用之例證,且《管子》全書“賤”130見,“錢”28見,除該例外,餘無混用。可見,俞氏斷爲字 ,有其道理。

,有其道理。

(32)鼓之以道德,征之以仁義。(《法言·淵騫》)

俞氏曰:“征”乃“鉦”字之 。《詩·採芑篇》:“鉦人伐鼓。”傳曰:“鉦以靜之,鼓以動之。”是鉦、鼓相對爲文。“鼓之以道德,鉦之以仁義”,猶言以道德動之,以仁義靜之耳。今

。《詩·採芑篇》:“鉦人伐鼓。”傳曰:“鉦以靜之,鼓以動之。”是鉦、鼓相對爲文。“鼓之以道德,鉦之以仁義”,猶言以道德動之,以仁義靜之耳。今 作“征”,殊失其義。(《諸子平議·揚子法言二》P703)

作“征”,殊失其義。(《諸子平議·揚子法言二》P703)

李案:“征”、“鉦”在先秦文獻中都常見,雖說形音俱近,但並無二字通用之證據,俞斷此條“鉦”之作“征”爲字之 ,切近事實。汪榮寶指出“俞讀得之,但不必以爲

,切近事實。汪榮寶指出“俞讀得之,但不必以爲 文耳”[32],反有濫稱通假之嫌。

文耳”[32],反有濫稱通假之嫌。

(33)謹聼節儉,衆民之術也。(《晏子春秋第十四》)

俞氏曰:“儉”乃“歛”字之 。上云“慢聼厚歛則民散”,此云“謹聼節歛,衆民之術也”,兩文正相應。(《諸子平議·晏子春秋》P134)

。上云“慢聼厚歛則民散”,此云“謹聼節歛,衆民之術也”,兩文正相應。(《諸子平議·晏子春秋》P134)

李案:誠如俞氏所言,此之“謹聽節儉”實與上文“慢聽厚斂”相應,“謹聽”與“慢聽”爲反義對文,而下一字同作“聽”;“節儉”與“厚斂”亦當反義對文,而下一字或作“儉”或作“斂”,頗爲不類。從文義來看,當作“斂”爲是,俞校是也。下文“儉於藉斂,節於貨財”之“儉於藉斂”與此文“節歛”義同,意爲減除賦稅,與上文“厚斂”正相對應。《晏子》一書“儉”74處,其中“節儉”一詞3處,後人蓋因“節儉”一詞常見“節歛”之語罕見而改“歛”爲“儉”。“儉”、“歛”音近形亦近,通假、字 均有可能,俞氏定爲字

均有可能,俞氏定爲字 ,較爲客觀。

,較爲客觀。

(34)魯桓卽位十三年,齊宋衛燕舉師而東,紀鄭與魯戮力而報之,後其曰,以魯不得遍,避紀侯與鄭厲公也。(《春秋繁露·觀德》)

俞氏曰:上下文有“避齊桓也”、“避楚莊也”之文。則此文“避紀侯與鄭厲公也”八字爲句。“遍”乃“偏”字之 。“偏”

。“偏” 作“徧”,因爲“遍”矣。“偏”者偏戰也。《春秋》之例,“詐戰月,偏戰日。”桓十年《公羊傳》注曰:“偏,一面也。”結日定地,各居一面,然則魯不得徧者,言不得獨當一面也。是時齊宋衛燕伐我,魯不能獨當,與紀鄭戮力,然後結日定地,各居一面,與之偏戰。偏戰然後得書曰。故經書曰:“公會紀侯鄭伯,己已,及齊侯宋公衛侯燕人戰。”《傅》曰:“曷爲後日。恃外也。其恃外奈何?得紀侯鄭伯然後能爲日也。”是可知魯不得紀鄭之助,不能爲日,不能爲日者,但能詐戰,而不能偏戰之謂也,故曰“魯不能偏也”。(《諸子平議·春秋繁露》P525)

作“徧”,因爲“遍”矣。“偏”者偏戰也。《春秋》之例,“詐戰月,偏戰日。”桓十年《公羊傳》注曰:“偏,一面也。”結日定地,各居一面,然則魯不得徧者,言不得獨當一面也。是時齊宋衛燕伐我,魯不能獨當,與紀鄭戮力,然後結日定地,各居一面,與之偏戰。偏戰然後得書曰。故經書曰:“公會紀侯鄭伯,己已,及齊侯宋公衛侯燕人戰。”《傅》曰:“曷爲後日。恃外也。其恃外奈何?得紀侯鄭伯然後能爲日也。”是可知魯不得紀鄭之助,不能爲日,不能爲日者,但能詐戰,而不能偏戰之謂也,故曰“魯不能偏也”。(《諸子平議·春秋繁露》P525)

李案:《墨子·經說下》:“傴宇不可偏舉。”孫詒讓間詁:“傴,區;偏,徧,並聲同字通。”孫氏將偏、徧看成是聲同字通,而俞樾則將之看作是字 。偏、徧二字不但諧聲偏旁相同,而且形旁近似程度極高,極易混用。文獻中二字並無大量通用的例證,俞氏看成是字

。偏、徧二字不但諧聲偏旁相同,而且形旁近似程度極高,極易混用。文獻中二字並無大量通用的例證,俞氏看成是字 ,較爲合理。宋本作偏,可證俞說。

,較爲合理。宋本作偏,可證俞說。

對於通假與音譌屬性的判斷,王師彥坤先生在《古籍異文研究》曾有論述:

通假字與音譌字說到底都是寫了同音(或音近)別字,不同的是:寫通假字的人雖說也寫了別字,但他對於筆下要記錄的是哪個詞(或詞素),心中必定是清楚的,他乃是有意或無意地借用了同音別字來記錄他所要記錄的詞(或詞素)。而寫音譌字的人,卻完全是在不知不覺之中抄寫了同音別字,並又糊裏糊塗地將譌字當成本字,按照譌字的字義去理解原文……實際上,對於一個個具體的例子,要指出它們是通假還是音譌,是一件極不容易的事。因爲我們已經無法瞭解前人書寫該字時的思想情況。[33]

這說明,在古文獻中,對於音近形亦近漢字的混用,後人校釋時很難判斷其屬性。對於古文獻中大量同聲旁混用的情況,其中旣有通假,也有譌字。後代注家往往將同聲旁字的混用一概看作通假,這是不符合客觀實際的。《平議》將一些缺乏確凿通假證據的同聲旁字之混用定爲“字 ”,反而較爲客觀科學。而後人往往據此認爲俞氏不明通假,给予批評,實在有欠於公道。王念孫《讀書雜誌》所校譌字無一爲同聲旁字,其所撰《讀淮南雜誌敘》歸

”,反而較爲客觀科學。而後人往往據此認爲俞氏不明通假,给予批評,實在有欠於公道。王念孫《讀書雜誌》所校譌字無一爲同聲旁字,其所撰《讀淮南雜誌敘》歸 文字譌

文字譌 類型達62種,獨缺聲同或聲近造成的譌

類型達62種,獨缺聲同或聲近造成的譌 ,恐怕並不完全符合事實。孫詒讓《劄迻》一書,將部分同聲旁字的

,恐怕並不完全符合事實。孫詒讓《劄迻》一書,將部分同聲旁字的 用看作“形聲之

用看作“形聲之 ”、“形聲相近而

”、“形聲相近而 ”,這一方面排除了通假的情況,另一方面又從字

”,這一方面排除了通假的情況,另一方面又從字 的角度混淆了形

的角度混淆了形 和聲

和聲 兩種情況,反不如俞氏客觀。

兩種情況,反不如俞氏客觀。

【注释】

[1]《諸子平議》後簡稱作《平議》。

[2]周大璞:《訓詁學初稿》,武漢:武漢大學出版社,1987年版。

[3]王彥坤:《古籍異文研究》,廣州:廣東高等敎育出版社,1993年版,第101頁。

[4]管錫華:《漢語古籍校勘學》,成都:巴蜀書社,2003年,第515頁。

[5]梁啟超:《中國近三百年學術史》,載《梁啟超全集》第八冊,北京出版社,1999年版,第4545頁。

[6]梁啟超:《中國近三百年學術史》,載《梁啟超全集》第八冊,北京出版社,1999年版,第4545頁。

[7]陳垣:《校勘學釋例》,北京:中華書局,1959年版。

[8]黎翔鳳:《管子校注》,北京:中華書局,2004年版。

[9]顏昌嶢:《管子校釋》,長沙:嶽麓書社,1996年版,第532頁。

[10]楊柳橋:《荀子詁譯》,濟南:齊魯書社出版,1985年版。

[11]荀子注釋組:《荀子新注》,北京:中華書局出版,1979年版。

[12]陳奇猷:《呂氏春秋校釋》,學林出版社出版,1984年版,第1733—1734頁。

[13]曹礎基:《莊子淺注》,北京:中華書局出版,1982年版,第148頁。

[14]程豔梅:《〈讀書雜誌〉專題研究》,南京師範大學博士論文,2007年版。

[15]姜濤:《管子新注》,濟南:齊魯書社,2006年版。

[16]陳奇猷:《韓非子新校注》,上海:上海古籍出版社,2000年版。

[17]王煥鑣:《韓非子選》,上海人民出版社,1974年版。

[18]張覺:《韓非子全譯》,貴陽:貴州人民出版社,1992年版。

[19]王重民:《校讎通義·校讎條理第七》,上海:上海古籍出版社,1987年版,第37頁。

[20]趙昌智:《揚州學派人物評傳》,廣陵書社,2007年版。

[21]孫詒讓:《孫詒讓光緒三十三年(1907)答日本人館森鴻書》,載張憲文《孫詒讓遺文輯存》,《溫州文史資料第五輯》,杭州:浙江人民出版社1989年版,第158頁。

[22]張憲文:《孫詒讓遺文輯存》,《溫州文史資料第五輯》,杭州:浙江人民出版社1989年版,第425頁。

[23]俞樾:《羣經平議·序》,上海:上海古籍出版社,1996年版。

[24]俞樾:《春在堂尺牘》,載《春在堂全書》,光緒二十三年重訂本(石印本)。

[25]俞樾:《春在堂尺牘》,載《春在堂全書》,光緒二十三年重訂本(石印本)。

[26]錢玄:《校勘學》,南京:江蘇古籍出版社,1988年版。

[27]姚永概:《〈經義述聞〉、〈讀書雜誌〉後》,載《慎宜軒文集卷一》,民國丙寅活字木刻本。

[28]王念孫:《讀書雜志》,南京:江蘇古籍出版社,2000年版。

[29]王彥坤:《古籍異文研究》,廣東高等敎育出版社,1993年版,第99頁。

[30]許抗生:《帛書老子注譯與研究》,杭州:浙江人民出版社,1982年版。

[31]楊樹達:《淮南子證聞》,上海:上海古籍出版社,1955年版。

[32]汪榮寶:《法言義疏》,北京:中華書局,1987年版。

[33]王彥坤:《古籍·異文研究》,廣州:廣東高等敎育出版社,1993年版,第37—38頁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。