詹姆斯·C.沃森(James Crombie Watson,1833—1908),当年的官方档案和《申报》都称他为“华生”,可见“华生”是他的中文名字。华生是参加过与太平军作战的军官,其一生最高军衔是少校(Major),摄影是他的业余爱好,故摄影史研究上称他为Major J.C.Watson,即沃森少校(见图1-2-1)。

在贝内特的研究中,华生的排名在李阁郎、桑德斯之后,却在尚皮翁之前,其摄影生涯的起始年被定于约1865年。英国布里斯托大学的“中国历史影像研究项目”(Historical Photographs of China,下称HPC)[3]中,归于Watson,Major J.C.名下的有127张,其中有明确纪年的,仅见一张,是1869年的圣诞节。

华生是澳大利亚新南威尔士悉尼(Sydney,N.S.W.)人,1833年11月28日出生于澳大利亚塔斯马尼亚岛。由于当时澳大利亚还不是一个国家,因此他应该是英国籍人士。华生1859年来华,先是在上海经商,大约在1861年前后参加华尔“洋枪队”,次年夏随“洋枪队”来甬参加浙东地区与太平军的战斗,先后成为“常胜军”“定胜军”的中级指挥官。1863年底战事结束后,清廷裁撤“借兵助剿”时期建立的“常胜军”“常捷军”“常安军”和“定胜军”等雇佣军队,并将部分人员和装备重新改组,于1864年成立“宁郡卫安勇”,归宁绍台道节制,任命库克上校(Colonel James Edward Cooke,?—1881。中文名“葛格”)为参将、统带,华生为帮带兼教习官。1865年春,葛格受宁绍台道派遣,兼任江北巡捕房总巡捕官。1880年8月前后,葛格退休,江北巡捕房亦同时改中外合办为宁绍台道“自行办理”,委华生自该年起任江北巡捕房的督捕、总巡捕官。华生在中法战争后曾获清廷双龙四等宝星奖章,1908年1月16日在宁波去世,葬于白沙外人墓地。华生自1862年起就在宁波,1905年的《申报》上仍有他履职的新闻报道。他去世后的三个月,《申报》有报道说:

图1-2-1 华生少校的肖像之一。图像来自英国布里斯托大学“中国历史影像研究项目”

《字林西报》北京访函云:浙抚近有咨文到京,谓宁波捕长华生已故,现拟收回该埠警政权,已委海关道兼理,云云。惟据外间传闻则谓,此事关系该埠中外人民之治安,不久仍须选派一外人或曾受外国教育之华人专司其事,大约继华生之任者,外人最为适便,与该埠各领事及外国居民交接时不致有所阂隔。查华生充当是职,已阅三十载,声望甚著。(《申报》1908年4月10日)

这么看来,华生似卒于任上,也意味着他为宁波服务了整整46年。[4]

由华生的履历看,说他的摄影生涯始于1865年,应该是合乎情理的。只是我们还没法确定现存他的作品中究竟哪几张是拍摄于该年的。

华生照片中的不少题材,都与“宁郡卫安勇”有关。照理,他既然把后半生贡献给了江北巡捕房,那么巡捕形象也应该出现在他照片中才对。但我们至今未能发现可证明是他拍摄的1880—1908年间作品及巡捕形象。

从当年的一则新闻中,我推断华生的摄影生涯结束于1876年11月6日的那场大火。

宁波盐仓门内报德观,为管带卫安勇英国参将葛格及帮带华生驻扎之所。十九日,葛参将与英国水师游击偕往出游。二十一日,华生正当午餐,忽见后进瓦面有浓烟冒出,赶即详视,则屋顶板内火己灌满。缘是屋本有火炉,历有年所,其烟囱以砖石砌成,并非铁管。是日北风如虎,各处屋宇震摇,大约此年久烟囱被风撼动,容或小有裂缝,火遂钻入天板内耳。俄即烟焰冲天,势难向迩。观内本自备水龙一架,兼有勇丁。是时,适向城门轮班,在观者已去,在门者未来,可令之救火者,勇实无几。华生知人手太少,必不能扑灭大火,而前进有火药、炸弹等物,尤为紧要。因令赳即运开,从旁洞壁而出。观中所剩之勇,只能专理此事,余亦未能兼顾。然当火发时,风势实猛,且屋子坚牢,即使勇丁齐来,一时亦难打息。能于仓猝间将炸弹、火药立时移去,不致延着,已万幸矣。观邻佽飞庙有银杏树一株,传系明初人手植,是日为火所逼,枝叶亦焦,幸根本无恙,再得雨露之滋,或不至生机绝灭也。尤可怪者,城外有叶时生,松柴堆高与城齐,本图居奇出售,因火星飞坠,亦兆焚如。水龙局人知此二千余担之柴,断非百数十人手足之力可以搬运,若听其自然,又恐延及别处。因令观火者如欲搬取,尽可随意取携。讵叶姓妇顾惜身本,竭力拦阻。当被局夫缚住。由是,烧者烧,抢者抢,至戌初乃熄。报德观外邻居并未罹害,救火人亦无伤毙。惟华生之一切物件均未移动,只将书札抢出,余俱付之一炬。二十二日,葛参将回,则已华屋无存,惟见山门一座,巍然尚在,未免咨嗟莫及矣。然使火药燃轰、炸弹开裂,彼左右民人尚有噍类乎!此又见华生之善于救灾矣。(《申报》1876年11月9日)

报道中的“十九日”“二十一日”“二十二日”指农历九月,分别为阳历的11月4日、6日、7日。失火日即11月6日。“华生之一切物件”均在这场大火中“付之一炬”,想必也包括华生的所有照相器材及绝大部分的底片和照片。

次年的两则新闻,可能透露了华生再也没能重操旧业的原因。

统带绿勇(葛君)及帮带华君,皆英国人,素不相能。前因华君失火,葛君坚欲辞之。现闻瑞观察准其再留数月云。(《申报》1877年6月5日)

瑞观察于前日以金钱二枚,分赠卫安勇之教习葛君及副教习华生。盖示酬劳之意耳。(《申报》1877年10月4日)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图1-2-2 左宗棠颁给葛格的功牌。图像来自前引Joyce Bradbury 著作插图翻拍。文字辨识:“钦命督办军务兵部尚书都察院右都御史总督福建浙江等处地方兼理粮饷盐课署浙江巡抚兼管两浙盐政左,为遵旨嘉奖事。照得武功之赏最为优异,凡属行间出力之员,其战绩卓著者,一经保奏我皇上,无不立沛恩施。兹有大法国参将衔兵头葛格,自会剿以来,奋勇冲锋,战功卓著,[特]颁给贰等功牌,以示奖励。□□□者。右□给葛格。准此。同治三年三月二十五日。”

那场大火,烧出了葛、华两人的裂隙。或许是华生外出拍照,常常要动用卫安勇的员弁背负摄影器材(这是华生的照片中不时出现绿头勇兵弁的原因),又常常把他的摄影作品出售给来甬的旅行者而赚取外快,招致葛格的不满。我后来在葛格曾孙女Joyce Bradbury 所著反映她在抗战时期日军设于山东潍坊外俘集中营生活的FORGIVEN BUT NOT FORGOTTEN,2000 回忆录中,发现了葛格的“功牌”(见图1-2-2),这可能是华生从失火的报德观葛格宿舍里抢出来的。可见华生这个人有着先人后己的美德,至少说明他对葛格的忠诚和敬重。

瑞观察,即宁绍台道的道尹瑞璋,1874年11月至1882年12月在任。看来是瑞璋做了和事佬,终于让“哼哈二将”不至于一拍两散。

恐怕也是出于下属该有的服从姿态,华生无奈地承诺今后再也不玩照相了。从此,宁波少了一个出色的摄影师,多了一个“声望甚著”的好警官(见图1-2-3)。这样说来,华生的摄影师生涯只有十二个年头(1865—1876)。

图1-2-3 华生少校的肖像之二。图像来自(美)杜德维摄影《晚清中国的光与影:杜德维的影像记忆(1876—1895)》

东钱湖就是迎着华生少校的镜头,在这十二个年头中的某年,进入摄影时代的。在HPC,归于华生名下的东钱湖照片有3张,其中2张为莫枝堰,1张疑似东钱湖周边的砖瓦工场。

华生似乎是个木讷的人,我们至今也没能发现他当年接受采访的报道,他和他的儿子们似乎也没有回忆录之类的文字传世,也从没见过他自己结集的个人摄影作品,更没在照片上签上自己的大名。唯一的例外,是华生曾经向《远东》(The Far East)杂志投稿,发表了卫安勇在和义门外操练和余姚龙泉山上俯瞰等署名作品。这应该属于“自署”。

1878年,曾在宁波传教的英国人慕雅德出版了一本题为The Story Cheh-Kiang Mission of the Church Missionary Society(《浙江故事》)的书,其中有7 幅铜版画插图署为华生的摄影作品。这似乎是现在所见同时代人唯一之“他署”。

随着中外各方对近代东西方文化交流史研究的全面展开,以及文献网络传播的日益发达,许多老照片得以“回到”出生地,因此地方文史爱好者有了加入老照片研究行列的机会,笼罩在许多老照片上的地点、时间和人物等三要素之迷雾逐渐被揭开。比如,HPC 华生名下的127张照片,除了14张尚未找到确切的当年现场外,近90%的照片已经确认了具体的地点。老照片除了具有艺术品的特性外,它作为地方文献史料的价值也大大提高了。

当前华生照片研究的难点,恰在于拍摄年份的辨别。HPC 把华生照片的拍摄时间几乎都定于“c.1870”,看来也是无可奈何的事。

不过,机会常在不经意间出现。

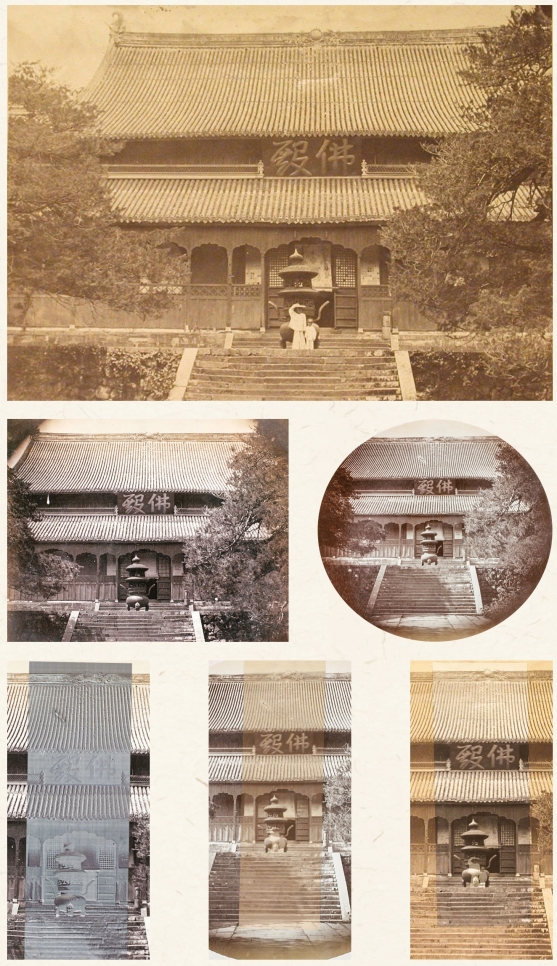

2015年,《一个瑞士人眼中的晚清帝国》出版[5],内中照片是瑞士商人阿道夫·克莱尔(Adolf Krayer,1834—1900)收藏的,其中涉及宁波的有天童、雪窦和舟山普陀山等地各2张。据此书介绍,克莱尔于1860年到中国,1867年来宁波旅行,1868年10月离开中国后再也没回来过。由此可见这6张照片起码拍摄于1868年10月前。依常理推断,既然迄今不能证明克莱尔是一位摄影师,那么这些照片就应该是属于他人的作品,来源无非购买或馈赠。克莱尔收藏的1张普陀山普济寺照片也见于包腊相册,他的1张天童寺佛殿前照片、2张雪窦照片又见于加拿大蒙特利尔建筑中心(Canadian Centre for Architecture,Montréal。下称CCA)馆藏的相册中,而CCA 那本相册所见部分,与包腊相册间有相同者。特别是佛殿前那张(见图1-2-4 上),它与归于华生少校名下的两张佛殿照片(见图1-2-4 中),虽不拍摄于同一天,但经图像分析显示,这三张有着同一个视原点(见图1-2-4 下)。相隔几天甚至数月的三张照片视原点同一,若非同一摄影者所为,便“巧合”得不可理喻。据此我推断,克莱尔的这张佛殿,也是华生拍摄的。这意味着克莱尔的6张照片,来自他1867年的宁波之旅,亦即,我们发现了华生摄于1867年的照片。

图1-2-4 上图(A):克莱尔的佛殿照片,图像来自CCA。中图(左B右C):华生拍摄的两张佛殿照片,图像来自HPC。下图:三图从左至右分别为C叠于B上,A叠于C上,B叠于A上。叠图结果显示,字、瓦、门、炉和台阶均与底图『严丝合缝』,意味着三片的机位、高度和方向(视原点)同一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。