在整个19世纪上半叶,特别是在普鲁士,教育核心方向主要瞄准了约翰·海因里希·裴斯泰洛齐(Johann Heinrich Pestalozzi,1746—1827)的教育教学理论。因此,对于学校音乐教学而言,用他的名字命名的要素方法有着至关重要的意义。1810年,苏黎世出版了

声乐教学法/根据裴斯泰洛齐的原则/教育学依据/作者/米歇尔·特豪高特·费佛尔(Michael Traugott Pfeiffer)/方法论编辑/作者/汉斯·格奥尔格·奈格利。[5]

尽管一些严厉批评对学校尤其是国民学校的唱歌方法有着强烈的影响,但它只能形成一个“完整而详细的歌唱教学”的第一部分,其由一个合唱教学、一个独唱教学和一个数字低音演唱指导作为补充。1821年,只有合唱教学[6]出现在作品全集的“第二主体部分”之中。由于“声乐教学法”全部课程需要很大的规模和必要的教学时间,因此奈格利在1812年发表了一个简短的摘要。

这本歌唱教材的构想基于裴斯泰洛齐对所有人类力量发展的要求,尤其是艺术力量的培养。正如奈格利在他的艺术学阐述(1809)中强调的那样,本着裴斯泰洛齐的精神,“不间断地进步”和“把个人的艺术力量融入到组织的持续活动中,达到高度自由,赢得更丰富的人生观,是高贵的存在”。[7]而这种明显植根于新人文主义哲学思想合乎常规的教育目标,应该通过“音乐课的回归在真正纯粹的元素上”来实现,[8]所有的孩子——甚至包括那些没有被培养成音乐家的——都可以通过“教育式的逐步发展”来获得作为未来艺术教育的先决条件。费佛尔和奈格利的声音教学法基本上是基于“普通乐理”,包含音乐的基本理论。随后大量简化的“特殊乐理”包含了歌曲和合唱曲目的演唱指导,他们还起草了“艺术音乐作品实施的基本指南”。

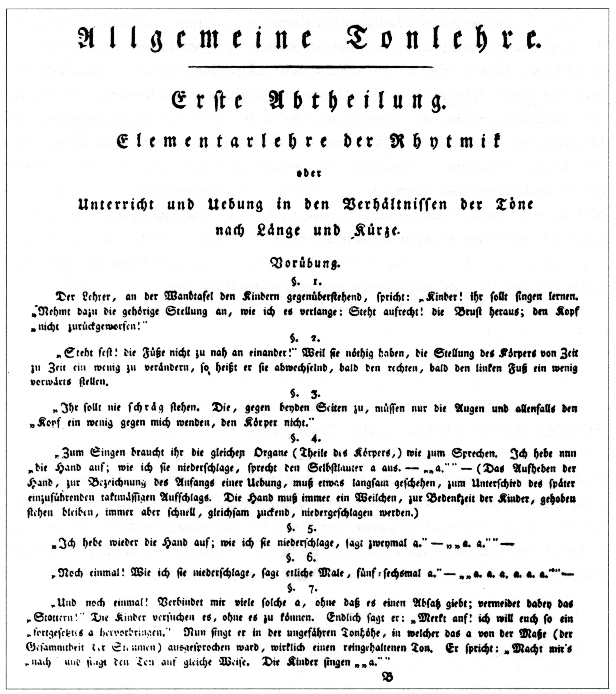

图3.1 米歇尔·特豪高特·费佛尔、汉斯·格奥尔格·奈格利:《根据裴斯泰洛齐原则的声乐教学法》,苏黎世,1810,第1部。课程以示范课的形式详细介绍,所有提示和问题都为老师做了精确说明。

声乐教学法(普通乐理)的第一部分把音乐的主要元素:音值(“节奏的基本教学”)、音高(“旋律的基本教学”)和音强(“力度的基本教学”)严格分开,单独教授。在这个过程中,费佛尔和奈格利从节奏出发,更具体地说是从音值出发,因为它们最有力地代表了裴斯泰洛齐眼中原始的基本教学手段的数量和形式的合理性原则。首先分成三个时间段:“慢”“中”“快”。然后给这些四分音符、八分音符和十六分音符,包括它们相应的休止符归类。大量练习被分成几个部分,为节拍的学习做准备。在完成二分音符、全音符和附点音符的补充学习之后,通过混合音符中进行节拍练习。但单个音符时值之间的关系必须纯粹以数学的方式进行学习。

“然后他问(老师):‘就时间而言,四分音符和全音符的关系到底是怎么样的呢?’‘像一比四。’——‘它与二分音符是怎样的关系?’——‘就像一比二一样。’”(第62页,第24页)

作者指出学校的歌唱课最好从10岁开始,这个建议是可以理解的[9],这时学生的算术、阅读和写作技能已经有了一定的发展。

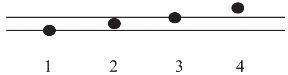

前16章拟定了音值练习,之后引入了同样详尽的音高练习。在这里把音高按着一般分类分为“较高”或“较低”两类。在音列顺序中,费佛尔和奈格利从四声音阶出发(两个全音阶和一个半音阶),将它们作为最容易理解的单元,首先在两条横线上标出并用数字编号。

练习中保留了数字谱,直到在两条线中建构多个音符的联系时,五线谱显现出来。

1.2.3.1.3..2.3.4.2.4|4.3.2.4.2..3.2.1.3.1

在教学上引入非对称音符是易于理解和有意义的,但从两个四声音阶的组合中引入音阶就会变得非常繁琐和混乱。费佛尔和奈格利从四声音阶开始,在最后的音符上建立下一组四声音阶(“连接的四声音阶”):g—a—h(也就是音名b)—c;c—d—e—f。现在,第二个四声音阶必须向下移动一个八度才能得到C大调音阶。然而,人们在第一个四声音阶g—h—a—c上继续添加另一个(“未连接的四声音阶”),必须在倒数第二个音(第VII级)升高半个音:d—e—fis—g,才能构成G大调音阶。两个连接的四声音阶产生七个不同的音高,中间还重复出现了两个相同的音高,而两个不连接的四声音阶则产生八个音符,其中第一个在结尾再次以高八度的音高形式出现。这种形式上的突破很难被学生所理解,就如全音阶和半音阶的关系说明(第66页),完全五度圈图标式练习(第139页),或在“平的”(全音阶的)和“拥挤的”(半音阶的)不同类型音阶之间复杂的区别(第106页)一样,肯定是抽象的存在。在这里,声乐教学忽略了什么是裴斯泰洛齐——根据夸美纽斯的思想,制定的最高学习原则:从感受出发的观点。

分别介绍五个等级的音强特性之后,第四部分中的元素教学才开始将个别因素联系起来,出现带有时间(音值)和压力(力度)的节奏练习。在一系列详细的练习中,最后节奏旋律化、曲调节奏化,然后两者与不同的力度结合进行练习。在最后一部分(记谱的艺术)中,到目前为止按照老师的指导只能完成音高和时值部分的学生,还要开始学习记谱。“教师写出音的基本要素(要素关系),学生演唱。现在的练习则进入到一个相反的关系中;老师接管学生的工作,将其原来的任务递交给孩子们完成:老师唱歌,他们写。”(第五部分,第120页)这完全从现代学习心理学作用的角度出发,呼应了第一章的开头:“如果人能将所听到的音乐,清清楚楚地想像出来,那么他也必须能够写下来。”(第124页)但是对这个想像过程的教学,老师几乎不能做什么。理论洞察和实际执行在这里相差甚远。

在“特殊乐理”的末尾,费佛尔和奈格利为了说明要素综合阶段,制作了一个授课模型[10],并将这一类型引入教学文献,然后将它作为学校在字面意义上的行为指导说明使用,并对方法的传播做出了贡献。这个课程涉及一个四小节短小旋律的练习,首先对它的节奏、音高、力度和歌词进行教学,先逐个教学,再一步步综合练习。非常值得注意的是,这种短小旋律的演唱只在整个过程的最后阶段出现。书中作者甚至强烈警告:“孩子们在他们找准音调之前,不要唱歌,在学校之外的演唱会破坏他们的声音。虽然私下里的节奏练习是无害的。反对早期旋律的演唱……孩子的演唱音高偏低,声音不干净。因此,为能干净、不错音地演唱一首多段歌词且没有器乐伴奏的歌曲,教师对此采取了一定的预防措施,在孩子们能唱准音之前,他们不能在家里唱他们在学校中学习的歌曲。[11]一个声乐教学法不是把演唱放在中心位置,而是对此警告,阐述了些奇怪的事情。对此,人们必须问,这个教学法是否确实符合裴斯泰洛齐的原则。

实验教学课程的示例性质也遵从教义上的教学对话(“老师说:……”),它从一开始就在教材中描述和确定了教学过程。“根据裴斯泰洛齐教科书的形式,教师尽可能地提出疑问。我们也在这里遵循这种经过验证的教学原则,对我们来说,教师应该从一开始就要有目的的讲述,并且正确地提出问题,这对我们很重要。”(前言,第7页)裴斯泰洛齐方法的新内容首先涉及复杂材料的元素化,然后是元素的阶段性构造和分离处理。教学过程本身遵循的是几个世纪以前实行的教义问答式教学对话的传统模式。

从本质上讲,这个声乐教育法可以追溯到米歇尔·特豪高特·费佛尔[12](1771—1849),他在布格多夫的教师培训班中认识了裴斯泰洛齐和他的教育理念,并被称赞为一位非常有能力的学生。[13]当费佛尔在1805年于伦茨堡创办了一所教育学院时,他发现在这里可以把裴斯泰洛齐的理念应用于歌唱课教学中。1807年8月,卡尔·奥古斯特·泽勒来到伦茨堡他这里时,也学习了这种新方法。因此可以说,费佛尔是这个声乐教学法的实际发明者。课程的方法设计应该追溯到他,他显然是教学实践方面的代表。涉及声乐教学法的撰写时,裴斯泰洛齐也求教于他。此外,裴斯泰洛齐还请教了苏黎世音乐家、音乐经销商和出版商奈格利[14](1773—1836),这位受过高等教育的艺术专家以出版歌曲、合唱和音乐作品而闻名。1809年,裴斯泰洛齐和两位作者在伊韦尔东进行了谈话,其中提及了一个详细歌唱教学的撰写。费佛尔的传记作者奥特-乌斯泰里(Ott-Usteri)写道:

“在伊韦尔东,费佛尔和裴斯泰洛齐以及他的朋友柯慧斯(Krüsi),尼戴尔赫(Niederer)和木哈尔特(Muralt)进一步会面。在这里,奈格利向著名教育家和他的朋友们学习,第一次真正地明白了他们的教学原则、作品和目标。回到苏黎世之后,他对这些人充满敬意和钦佩……这项合作工作要求与费佛尔更频繁地会面。他们通常在星期天于苏黎世和伦茨堡之间的一个村庄中会面交谈。当手稿中的作品完成后,奈格利获得当局许可,给孤儿院的孩子们开设一门课程,该课程以一种在要素划分上建立的新方法为主。”[15]

奈格利承担起草全文和撰写艺术学依据的任务。声乐教学附录不仅涉及歌曲和合唱曲目的不同附件,甚至这被人们认为是他单独编写的。在这里,他试图打破从歌唱教学到艺术教育的路线。“一个歌唱教学是通过艺术实践指导艺术教育”(第225页)。学校歌唱教学仅限于纯粹基本教学的实际可能性,因为孩子们不能忽视其他学科而深入地学习歌唱,奈格利的最终理想是“通过艺术教育关爱青年”。[16]尽管如此,学校的歌唱训练课程与原本的艺术实践是分开的。

“长久以来孩子们只学习唱一些他们要唱的内容;而在如此长的时间中所有人竟然始终通过特殊而又相同的方法来学习(教授和练习)歌曲,因此‘会唱’成为每次教学和练习的最终目的,这让学校也不再是学校。当个别学生展现出特殊的艺术才能……[并且]被分配到各类职业艺术培训中去;当他们得到不同的演唱角色……并在学校中学习一门乐器……无论如何,每一次的演唱任务绝不是被取消了,而是要学生不久后学会。‘学会’在这并不是最终目的,而只是作为学习一首艺术作品的自由教学手段,让学生能共同享受它:学校不再只是一所学校,它是一个小型自给自足的世界,一个小规模的艺术专科学校。这必须存在于学校教育中,应被视为真正的艺术教育,老师要相当熟练地使用这种歌唱方法,将其作为文化内涵;他必须认识到这是最终目的,把学校提升到一个自由艺术学校的层面。”[17]

所有学校的练习都以艺术为导向,声乐教学法的理想主义目标趋向于奈格利的方法,而费佛尔负责方法体系的制定。在阶段的构建中,奈格利试图实现裴斯泰洛齐的自然原则,根据这一原则,有必要从逐个简单的元素开始,而不是从其他方面开始,直到所有元素被完全学会。因此,学生不应只是演唱歌曲,而是要掌握所有的音乐元素,使学生能驾驭复杂的音乐作品。奈格利把这种与“传统方法类型”相反的有机进行方法称为“发展体系”或“教育演变的方法”[18],在这个方法中,他看

到了裴斯泰洛齐“方法”的新颖性。

只有懂艺术的人才能分享声音艺术的“元素精神”,而元素的基础教育才是先决条件,所以学校应该提供这种理所当然应满足先决条件的教育。这导致了一个完整、没有漏洞,但完全枯燥、抽象的声乐教学过程,这个过程被误解为裴斯泰洛齐方法的一个模型,成为后续一系列声乐教学法的范例。但它的缺点很快就显露出来,受到了外界的批判。声乐教学法的教育实用性一开始让人期待,但由于教学实践步骤僵硬的分阶段发展顺序、贯穿着对完整性的追求和对歌曲演唱的刚性排斥,声乐教育很快遭到了外界的怀疑。[19]

奈格利本人也认识到这些缺点。早在1812年,他就发表了一篇《声乐教学法的摘要》,其附录中有15首新的歌曲练习,这一篇作品出版了三次[20],是完整声乐教育法第一部分未被允许出版的那部分。令人惊讶的是,瑞士学校当局不理解费佛尔和奈格利的音乐教育理念——与普鲁士正好相反。1816年,当奈格利被选为苏黎世市民学校领唱时,他甚至被禁止使用他的声乐教学法进行授课。保罗·纳托普(Paul Natorp)于本世纪初指出,裴斯泰洛齐的数学式要素方法使艺术自由的想像空间受到严重限制。他将费佛尔和奈格利的声乐教学法总体评价为“在抽象的合成结构中,在节奏、旋律和力度僵硬的并置中(和声完全缺失)和对原本的歌曲演唱的忽视,因此不再具有裴斯泰洛齐的属性”。[21]事实上,今天我们必须问自己,这种声乐教学法是否确实符合裴斯泰洛齐的教学意图,或者他的“方法”是否被倡导者彻底误解了。

约翰·海因里希·裴斯泰洛齐来自苏黎世一个受人尊敬的外科医生家庭。他曾就读卡罗林姆学院,曾师从雅各布·博德莫尔(Jakob Bodmer)。起初他修的是法律和哲学专业(与赫尔巴特认识并建立友谊),之后于1769年转向了农业。裴斯泰洛齐收购了古特·诺伊霍夫(农庄,Gut Neuhof),在那里他开始以开明的思维方式来进行农业生产的改革。但他很快就陷入了经济困境。从1775年到1779年,他在诺伊霍夫为穷人,也就是为孤儿和无人照管的儿童建造了一所教育机构,这些孩子事实上是从街道小巷中捡来的,裴斯泰洛齐基于卢梭的教育思想和拉夫特的慈善原则对他们进行培养。格言式的诗歌作品《隐士的黄昏时刻》(1780)反映了作者在那里的经历,并起草了教育哲学理念。从1781年开始,他的四册教育小说《林哈德与葛笃德》(Lienbard und Gertrud)随之而来,小说涉及了自然教育的课题。

图3.2 约翰·海因里希·裴斯泰洛齐(1746—1827)。石版画:阿诺尼来,裴斯泰洛齐在1823年签字,法兰克福模范学校。(https://www.xing528.com)

1798年,法国革命军队以谋杀和恐怖行为入侵瑞士。为了帮助贫困孤儿,裴泰泰洛齐制定了一个穷人和工业学校计划。他于1798年12月在施坦斯(卢塞恩湖)的修道院中建了能容纳80个孩子的孤儿院。但是当奥地利军队需要将修道院作为军医院时,这间学校不久就关闭了。裴斯泰洛齐在写给朋友的信中描述了他在施坦斯逗留期间经历(1799),后人将这封信看作是当时的一个教育方案,他在这个方案中发展了自己教育方法的理论。但是,裴斯泰洛齐在施坦斯的工作也反映了人的素质和组织能力之间的冲突。

“不管是外表、着装、组织、经济,裴斯泰洛齐都不守纪律。他的工作室给人的第一印象是混乱。另一方面,他的性格在本质上是如此的出众,他的思想非常让人着迷,他发自内心的热情和甘于牺牲的爱,这种令人折服的力量,以致于人们一开始对他纯粹客观的批评不能阻碍他,也未能对他的事业造成损害。”[22]

伊韦尔顿一位学生的报告也证实了大家对他的这种印象,这位学生把他形容为一个“丑男”:

“‘他的头发耸立,脸上留有明显的麻子和红斑,胡须很杂乱,领口,裤子没有扣好,长袜耷拉下来,消失在粗糙的鞋子里,拖着不连贯的脚步。眼中投射出光芒,传递着一种祈祷的力量;时而从口中传达着深刻的哀悼,时而与此相反谈论着真正的幸福;他的语言时而犹豫不决,时而仓促地支言片语……这就是被我们称为裴斯泰洛齐神父的人。我是怎样对你们描述他的,我们也是怎样地爱着他的,就像他爱我们所有人一样;我们非常爱他,以至于他的缺席给我们带来了实实在在的痛苦,他的回归使我们感到如此地满足,我们都舍不得把目光从他身上移开。’从他身上发出了一股震撼的力量,因为他“整个房间里都充满了仁慈般的亲切感……”[23]

离开施坦斯的教育机构后,裴斯泰洛齐在伯格多夫(Burgdorf)的学校工作,与他的朋友赫尔巴特成为了邻居,赫尔巴特在伯尔尼当过家庭教师。他在那创作了《葛笃德如何教育她的子女》(1801),其中的14封信阐述了他的教学理念。

“古老的思想仍然是存在的,它取决于人类在同辈中保持自己力量的发展,并在任何情况下都保持的爱。但这些独立的力量现在可以更精确地分解为三个方向,‘心、手和头’这些术语相当有力地对其进行了表述。最重要的是,本书通过课堂介绍了‘理解’教育和‘智力’教育。这个教学任务又分为三个分支,每个分支都有其基本的手段。裴斯泰洛齐称之为‘数量、规范和语言’。他使用了高等智力教育的原有基础,在七艺中也是以语言教学和数学为主要内容。以前在读、写、算数课中,智力教育基础课程已经被停止,只是简单介绍了三种技能,仅仅使自由艺术教育从表面上看成为可能;国民学校对此很满足……现在裴斯泰洛齐把所有这些研究的基础内容纳入基础教学中,并在这种更高的精神活动关联中,有力地发展这三种技能。”[24]

1803年至1805年,他的机构搬到了霍芬维尔庄园边上的慕尼黑布赫湖,冯·费伦伯格在那里管理着他的教育机构。裴斯泰洛齐教育工作的决定性时期是在1804—1825年,他得到了伊韦尔东城堡的全力支持。在这里,他首先招收了70名儿童,其后数量迅速增长到150名儿童。但该机构与裴斯泰洛齐早期的贫困学校完全不相干,是一所昂贵的男童寄宿学校,有着苛刻的教学计划。贵族将他们的儿子连同家庭教师一起送到这里。教育家弗里德里希·弗罗贝尔(Friedrich Froebel)曾作为一名教师在这里工作过一段时间,并且习得了裴斯泰洛齐的朋友尼寇洛维乌斯对教育哲学的认识,后者的基本思想被引入普鲁士的学校政策中。1818年,在克林迪建立的贫困学校和师范学院很快也必须迁到伊韦尔东,但它们仍保持着组织上的独立性。在这里,英国学生和教师的比例迅速增长,这也证明了学校在英格兰的伟大魅力。1825年,由于经济困难,同时也因被解雇的诽谤带来的痛苦,裴斯泰洛齐不得不关闭在伊费尔滕的机构。不久之后,在1827年初,他便辞世了。比尔教堂墓地的墓碑上,这位伟人的贡献简短总结为:

诺伊霍夫穷人的救世主,

人民的传教士

在《林哈德与葛笃德》中,

施坦斯的孤儿之父,

是伯格多夫和慕尼黑布赫湖

新型国民学校的创始人。

在伊韦尔东的人类教育家,

人、基督徒、公民。

一切为了别人,不为自己!

赐福他的名!

尽管裴斯泰洛齐对音乐了解甚少,但音乐在他的教育中起着重要的作用。在为数不多的关于音乐教育的直接引用中,裴斯泰洛齐写给英国商人、慈善家和神论者詹姆斯·皮尔庞特·格里夫斯(James Pierrepoint Greaves,1777—1842)的一封关于学前教育的信中,简短地发表了意见。[25]他强调儿童自幼必须发展眼睛和耳朵,但所有的事情都必须以最大的自由和一定的快乐、不死板的学习来进行(第91页)。他提到了“卓越的朋友”奈格利(没有提及费佛尔),“把他的艺术最高原则归因于最简单的元素”(第92页),但当他谈及音乐时,从来没有从这些元素出发,而总是从简单的民间诗歌的道德效果,从具有本身“民族特性”的“旋律淳朴和自然的魔力”出发(第93页)。“音乐重要的意义在于它使人的情感平和愉悦。它为最崇高的品行酝酿灵魂,并使它们和谐一致”(第92页)。

当在《林哈德与葛笃德》中谈论教育问题时,裴斯泰洛齐已经强调了歌唱在教育中的特殊地位。

“为了达到这个目标,让他的孩子们高兴拥有自己的立场……他[校长格吕尔菲(Glülphi)]尝试……尽可能轻松和愉快的教育;并且出色地使用了人们一般对歌唱的倾向。

苔蕾丝(Therese)和女牧师在这里向他伸出了援助之手,每个星期为孩子们安排了两节歌唱课。他还力求通过歌唱塑造每个人的自然属性,即有活力和乐于颂赞的感受。他们学习礼拜天的歌曲,晨祷和晚祷的歌曲,歌颂上帝荣耀、感谢他的救恩、赞美圣经的歌曲,还有友谊类的歌曲,丰收类的歌曲,下班类的歌曲和以搞笑的方式表达生活中许多愚蠢和错误的歌曲。”[26]

人们可以从上文中看出,费佛尔的“粉碎”美学和歌唱禁令是不符合裴斯泰洛齐精神的,甚至是与他相悖的。什么是在“方法”概念下塑造的19世纪教育学,它更多是一种被形式化的公式主义苗头,而裴斯泰洛齐更多是在学习心理学上建立其教育理论。他的指导思想倡导在家庭的自然环境中、在起居室内学习,由母亲指导的、没有强迫的自然驱动,始终是从直接的感性观察和实践操作出发的。所以应该根据个人的能力来培养人的力量。另一方面,他认为迄今为止受欢迎的单纯练习和词汇学习的方法是错误的,因为它没有让学生积极地参与学习和理解的过程。应让学习的对象首先以感性的形式出现,从而进入孩子们的想象之中。这与学校的做法相悖。他在1782年的一封信中抱怨说:“在人看见和认识这个事物以前,艺术和学校把判断带入人的头脑。”[27]因此,他在《葛笃德如何教育她的子女》(1801)中要求:“孩子的第一堂课从来不是头脑的事,不是理性的事,永远是感官的事,是心灵的事,是母亲的事。”[28]

关于他在施坦斯(1789)[29]孤儿院的教育经历,他在书信小说《葛笃德如何教育她的子女》中讲述道:

“孩子教孩子。他们试图将我说的内容付诸实践,这是他们应该做的,所以他们在自己的轨道上使用着丰富多样的实施手段,并在早期学习阶段展开了许多自主活动,对信念的复兴和加强,有着很强的影响力,所有名副其实的教育都是由孩子自己引出的,他们在其中必定是被培养的……我向他们学习……认识了事物间的自然关系。现实生活知识必定是和字母知识相对立的。我从他们身上学到了,什么是片面的字母知识和没有任何背景知识介绍而盲目地相信只有声音的单词,什么是观察的真实力量和机械存储在我们头脑中对固定事物认识的片面性。”[30]

然后这种受博爱观念影响的、更多以感知心理学建构的基本观点,凝结在裴斯泰洛齐用头、心和手学习的公式中。裴斯泰洛齐深信,人的思想是在一定的自然内在次序中进化的。“大自然通过实践揭示了人类的一切力量,它们的发展是以使用为基础的。”[31]因此,教育学和教育者的任务就是通过明确排序的基本步骤来支持和促进天资和力量的自然发展。[32]重视发展阶段的合理顺序的排列,但这只是对“方法”这一概念(裴斯泰洛齐本身所使用的)僵化的理解。形式上的步骤完全是迂腐的要素化——在学习阅读时——在他自己的方法论中是不能忽略的。反对要素发展步骤固化为僵化的纲领主义,这一批判也是之后第斯多惠(Diesterweg)在裴斯泰洛齐的后继者中实施的教育理念。

费佛尔和奈格利对“方法论”的学习心理学基础也不是很感兴趣,或者正如很多同时代人那样,他们根本不了解。他们是比较非官能的——甚至可以说:比较愚蠢的——比较远离直观的,自我活动完全排除在教程之外,是完全与裴斯泰洛齐的心理学精神相违背的。这种方法只是抓住要素教育和合成建构观念的外在客观性特征。学习心理学的非同一般的、在想象形成和认知表征现象中的现代理解,必须先于概念的形成,这用于声乐教学法是完全不对门道的。相反,这种为了孤立参数遏制音乐形式而阻碍想象力培养的方式,可称之为对裴斯泰洛齐的反对声音。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。