后期的行为科学理论主要集中在对人的需求、动机和激励问题的研究,以及对领导方式的研究等领域,这里主要介绍相关的激励理论。

1.需求层次理论

需求层次理论是美国心理学家亚布拉罕·马斯洛(Abraham Maslow,1908—1970年)于1943年在《人类动机理论》一书中首次提出,并于1954年在其名著《动机与人格》中做了进一步的阐述。这一理论引起了管理学界的广泛重视,并对管理实践产生了重大的影响。

马斯洛把人的需求分成五个层次。

一是生理需求:维持人们生存的最基本需求,包括衣、食、住、行等基本要求。

二是安全需求:人身安全、就业保障等。

三是社交需求:友谊、感情、交往等需求,即要与他人交往,希望与他人相处融洽,得到关心、爱护、友谊和忠诚等。

四是尊重的需求:包括自尊、受人尊重、被认可、被赏识等。

五是自我实现需求:这是最高一级的需求,就是要实现自己的理想和抱负,获得成就感。

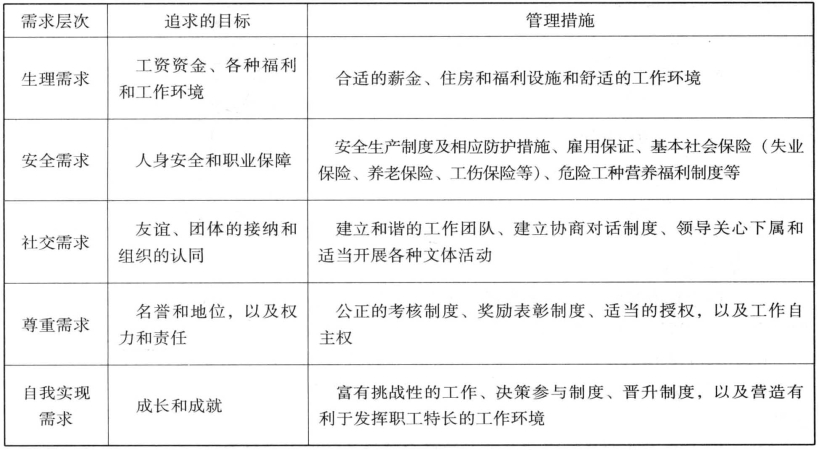

对于人的需求,马斯洛的基本观点是:以上五个层次的需求从低级到高级,是循序渐进的;一个人首先产生的是最低层次的需求,当这一需求得到满足后就会依次产生高层次的需求;在同一个人身上这几种需求可能同时存在,但由于其心理发展程度不同,占主导地位的需求也就不同;人的需求带有发展的、动态的性质。作为管理人员,必须了解职工的需求,根据不同人的不同需求有针对性地激发其潜在能力,以不断提高组织的效率。需求层次理论在管理实践中的应用如表2-1所示。

表2-1 需求层次理论在管理实践中的应用

2.双因素理论

双因素理论是由美国心理学家弗雷德里克·赫茨伯格(Frederick Hertzberg,1923—2000年)于1959年在其代表作《工作的激励因素》一书中提出的。赫茨伯格和他的助手们在匹兹堡地区对200名工程师和会计师进行了深入的访问调查,他发现使职工感到不满意的因素与使职工感到满意的因素是不同的,他分别将其称为保健因素与激励因素。

保健因素:是指与工作条件和工作环境紧密相关的因素,属于保证工作完成的外在因素。这类因素对员工行为的影响类似卫生保健对人们身体的影响。当卫生保健工作达到一定水平时,可以预防疾病,但不能治病。同样,当保健因素低于一定水平时,会引起员工的不满;当这类因素得到改善时,员工的不满就会消除。但是,保健因素不能让员工感到满足,很难起到刺激的作用。

激励因素:是指与工作内容紧密相连的因素,是以对工作本身满意与否、工作中个人是否有成就、是否得到重用和提升为中心的内在因素。这类因素具备时,可以满足员工的需求,能够起到明显的激励作用。

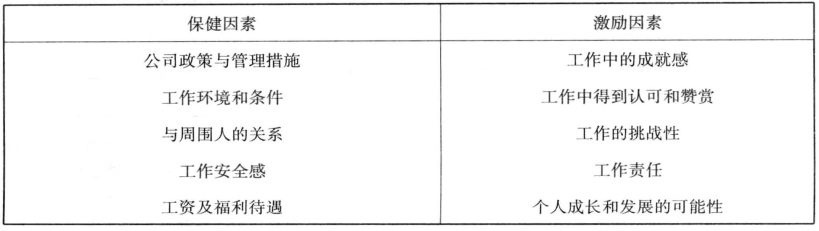

基于上述分析,赫茨伯格修改了传统的满意—不满意的观点(即满意的对立面是不满意),他认为满意的对立面不是不满意而应该是没有满意,不满意的对立面也不是满意,而是没有不满意。因此,管理者首先确保职工在保健因素方面得到满足。这些基本需要被满足了,职工就不会产生不满,这是保证职工努力工作的基本条件。其次,管理者还必须充分利用激励因素,这些方面的需要被满足了,职工就会产生极大的工作热情和积极性。保健因素与激励因素如表2-2所示。

表2-2 保健因素与激励因素

3.X-Y理论

X-Y理论是由美国麻省理工学院教授道格拉斯·麦格雷戈(Douglas Mcgregor,1906—1964年)于1957年在《企业的人性方面》一书中提出的。

在麦格雷戈看来,每一位管理人员对职工的管理都基于一种对人性看法的哲学,或者是有一套假定。他把传统管理对人性的观点和管理方法叫作“X理论”。其基本观点是:

①一般人的天性都是好逸恶劳的,只要可能就会设法逃避工作。(https://www.xing528.com)

②人几乎没有什么进取心,不愿承担责任,宁愿被别人领导。

③人天生就反对变革,把安全看得高于一切。

④要使人们真正想干活,就必须严加管理和监督及经常不断地施加压力。

麦格雷戈提出了Y理论,并用它来代替X理论。Y理论是建立在对人性和人的行为动机更为恰当的认识基础上的新理论。其主要观点有:

①人并不是天生就厌恶工作,工作对人们来说,正如娱乐和休息一样自然。

②控制和威胁并不是促使人们为实现组织目标而努力的唯一办法,人对自己所参与的目标能实现自我指挥和控制。

③在适当的条件下,人们不但能接受而且能主动承担责任。

④多数人在解决组织的问题上,都具有想象力和创造力。

⑤管理的基本任务是安排好组织工作方面的条件和作业的方法,使人们的潜能充分发挥出来,更好地为实现组织目标和自己个人的具体目标而努力。

4.期望理论

期望理论是美国心理学家维克托·弗鲁姆(Victor.H.Vroom)于1964年在其《工作与激励》一书中提出来的。他认为,人总是渴求满足一定的需要并设法达到一定的目标。这个目标在尚未实现时,表现为一种期望,这时目标反过来对个人的动机又是一种激发的力量,而这个激发力量的大小,取决于目标价值(效价)和期望概率(期望值)的乘积。用公式表示为

M=∑V×E

式中 M——激发力量,是指调动一个人的积极性,激发人内部潜力的强度。

V——目标价值(效价),这是一个心理学概念,是指达到目标对于满足他个人需要的价值。

E——期望值,是人们根据过去经验判断自己达到某种目标的可能性是大还是小,即能够达到目标的概率。目标价值大小直接反映人的需要动机强弱,期望概率反映人实现需要和动机的信心强弱。

这个公式说明:假如一个人把某种目标的价值看得很大,估计能实现的概率也很高,那么这个目标激发动机的力量越强烈。

5.公平理论

公平理论又称社会比较理论,它是美国行为科学家亚当斯(J.S.Adams)在《工人关于工资不公平的内心冲突同其生产率的关系》(1962,与罗森鲍姆合写)、《工资不公平对工作质量的影响》(1964,与雅各布森合写)、《社会交换中的不公平》(1965)等著作中提出来的一种激励理论。该理论侧重于研究工资报酬分配的合理性、公平性及其对职工生产积极性的影响。

公平理论的基本观点是:当一个人做出了成绩并取得了报酬以后,他不仅关心自己所得报酬的绝对量,而且关心自己所得报酬的相对量。因此,他要进行种种比较来确定自己所获报酬是否合理,比较的结果将直接影响今后工作的积极性。

这种比较包括横向比较和纵向比较。横向比较,即他要将自己获得的“报偿”(包括金钱、工作安排以及获得的赏识等)与自己的“投入”(包括教育程度、所作努力、用于工作的时间、精力和其他无形损耗等)的比值与组织内其他人做社会比较,只有相等时,他才认为公平。纵向比较,则是将目前自己获得的“报偿”与投入的比值和过去个人报偿投入的比值进行比较。

一般情况下,人们更多使用横向比较,通过比较一旦感到不公平,当事人就会采取各种方法,减少和消除与参照对象之间的差距,使比较结果趋向公平。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。