本例将制作一个夹具组件的拆卸动画。一般来说制作组件拆卸动画都是按照组件实际拆卸的顺序进行制作的,这也是制作拆卸动画需要特别注意的地方,否则拆卸动画就脱离了实际。以下是在制作拆卸动画时需要注意的地方。

◆ 描述夹具组件的拆卸过程,首先拆卸夹具上的固定螺钉,然后拆卸左右垫板,再拆卸滑块及丝杆轴,最后拆卸丝杆轴上的垫块。

◆ 动画中要应用定向视图,从多个视角展示组件的拆卸过程。

◆ 动画中要应用不同的模型显示样式,以便显示组件中的主要零件。操作过程如下。

Step1.打开装配模型文件并进入动画模块。

(1)将工作目录设置为D:\creo401\work\ch17。

(2)打开文件Fixture_asm.asm。

(3)单击 功能选项卡

功能选项卡 区域中的“动画”按钮

区域中的“动画”按钮 ,系统进入动画模块。

,系统进入动画模块。

Step2.定义视图。

(1)单击 功能选项卡

功能选项卡 区域

区域 节点下的

节点下的 按钮,此时系统弹出“视图管理器”对话框。

按钮,此时系统弹出“视图管理器”对话框。

(2)在“视图管理器”对话框中选取 选项卡,单击

选项卡,单击 按钮,采用系统默认的名称View0001,并按Enter键。

按钮,采用系统默认的名称View0001,并按Enter键。

(3)选择

命令,系统弹出“视图”对话框。

命令,系统弹出“视图”对话框。

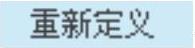

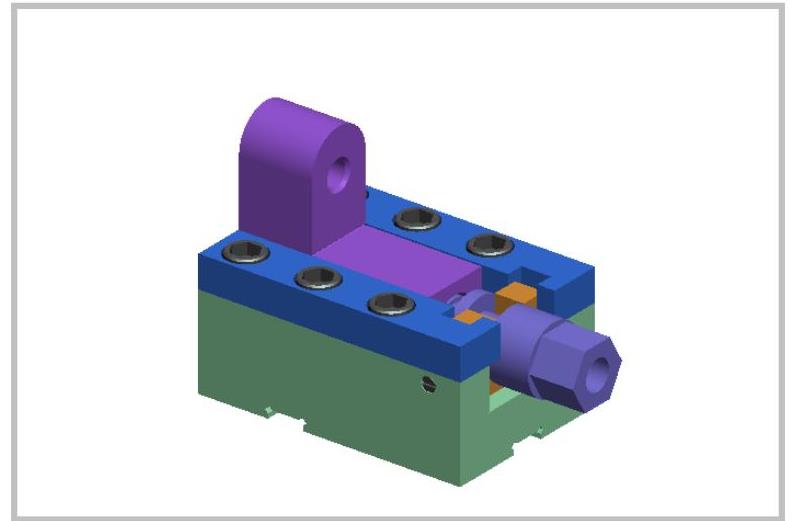

(4)定向组件模型。将模型调整到图17.1所示的位置及大小。

(5)单击“视图”对话框中的 按钮。

按钮。

(6)单击 按钮,采用系统默认的名称View0002,并按Enter键。

按钮,采用系统默认的名称View0002,并按Enter键。

(7)选择

命令,系统弹出“视图”对话框。

命令,系统弹出“视图”对话框。

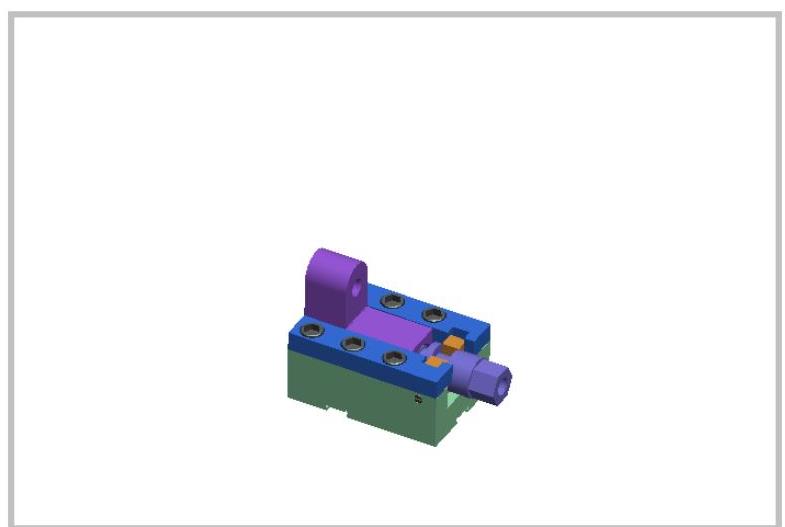

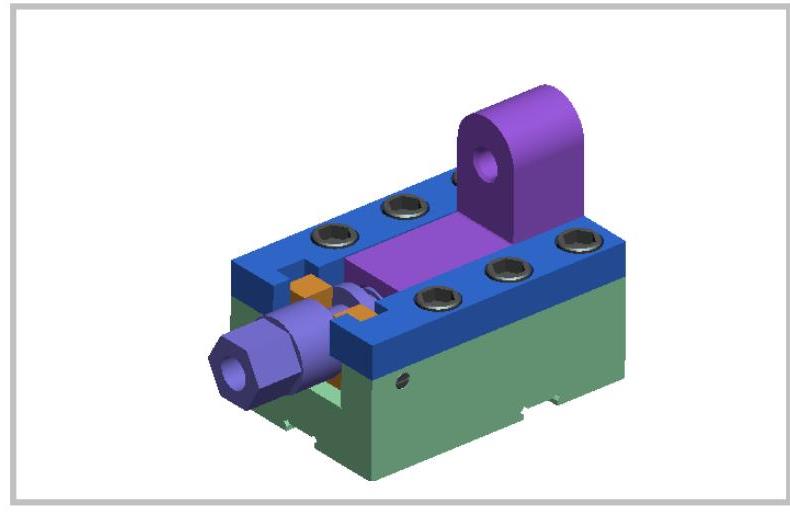

(8)定向组件模型。将模型调整到图17.2所示的位置及大小。

(9)单击“视图”对话框中的 按钮。

按钮。

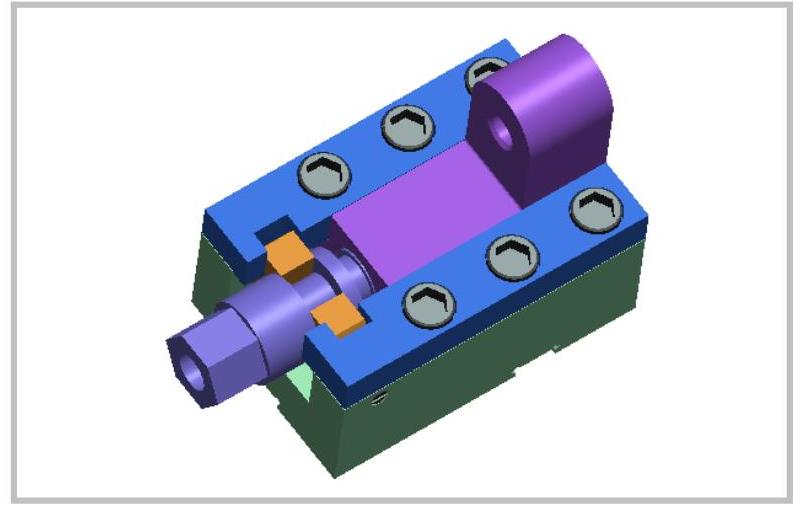

(10)用同样的方法分别建立View0003视图(图17.3)和View0004视图(图17.4)。

完成视图定义后,先不要关闭“视图管理器”对话框,进行下一步工作。

Step3.定义显示样式1。

(1)在“视图管理器”对话框中选取 选项卡,单击

选项卡,单击 按钮,输入样式的名称style0001,并按Enter键。

按钮,输入样式的名称style0001,并按Enter键。

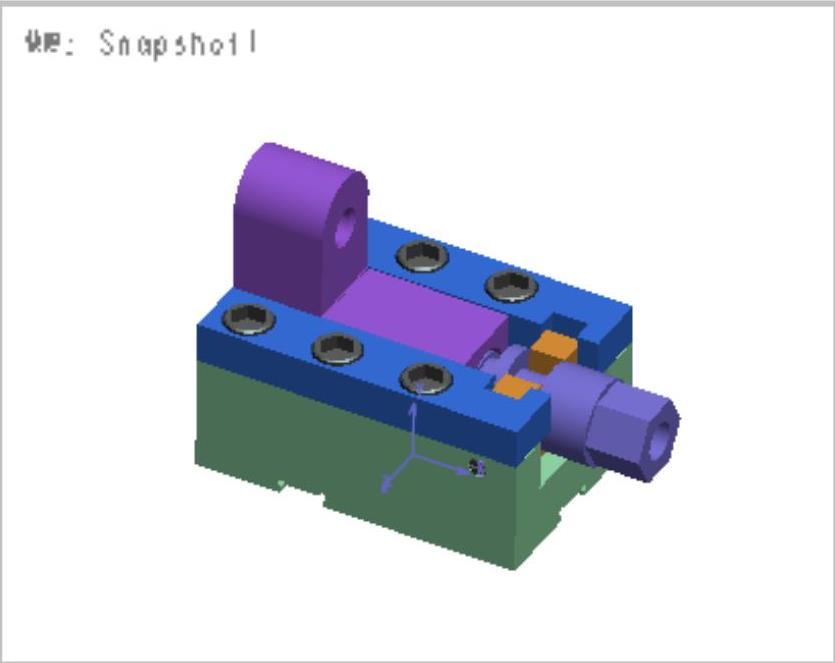

图17.1 View0001视图

图17.2 View0002视图

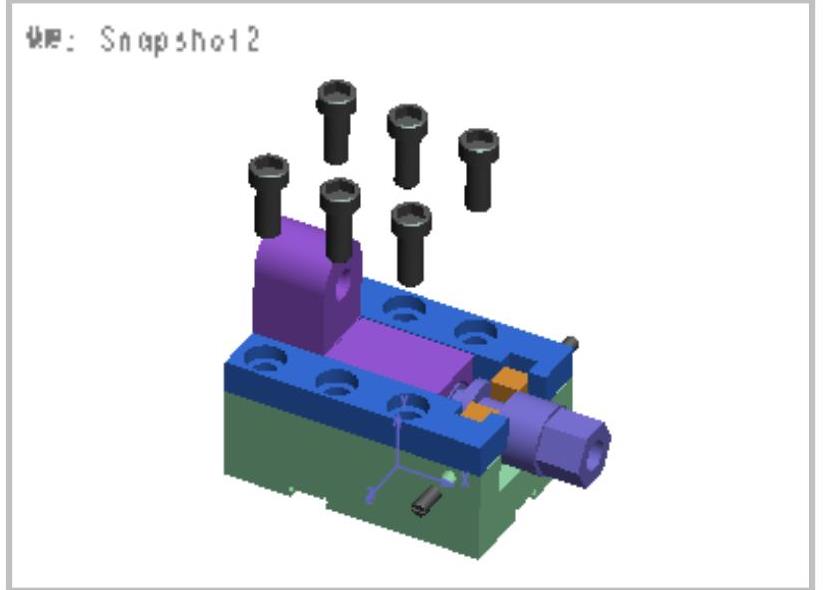

图17.3 View0003视图

图17.4 View0004视图

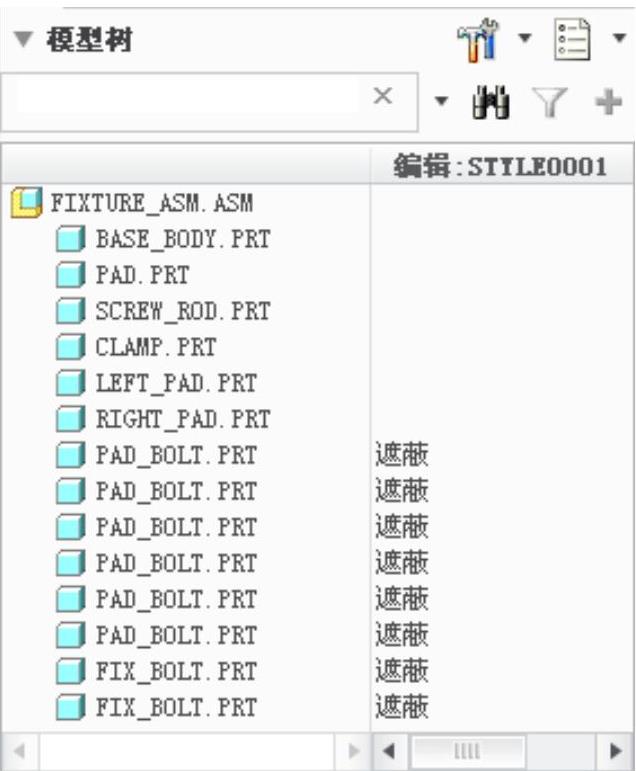

(2)完成上一步后,系统弹出“编辑:style0001”对话框,选择 选项卡,然后从模型树中选取图17.5所示的元件。

选项卡,然后从模型树中选取图17.5所示的元件。

(3)单击“编辑”对话框中的 按钮,完成此视图的定义。

按钮,完成此视图的定义。

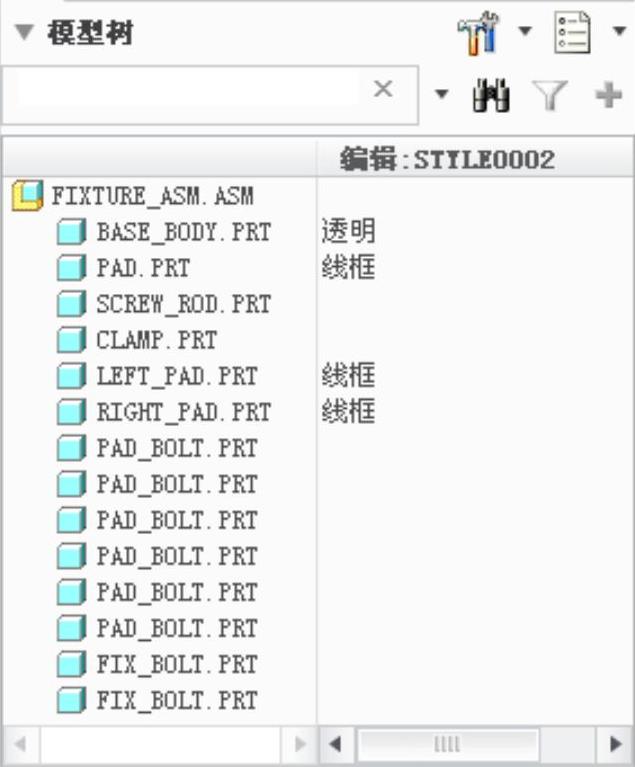

Step4.定义显示样式2。

(1)在“视图管理器”对话框中选取 选项卡,单击

选项卡,单击 按钮,输入样式的名称style0002,并按Enter键。

按钮,输入样式的名称style0002,并按Enter键。

(2)选取“编辑”对话框中的 选项卡,在其

选项卡,在其 区域中选中

区域中选中 单选项,此时系统提示

单选项,此时系统提示 ,在模型树中选取图17.6所示的元件。

,在模型树中选取图17.6所示的元件。

(3)在 区域中选中

区域中选中 单选项,此时系统提示

单选项,此时系统提示 ,在模型树中选取图17.6所示的元件。

,在模型树中选取图17.6所示的元件。

(4)单击“编辑”对话框中的 按钮,完成此视图的定义。

按钮,完成此视图的定义。

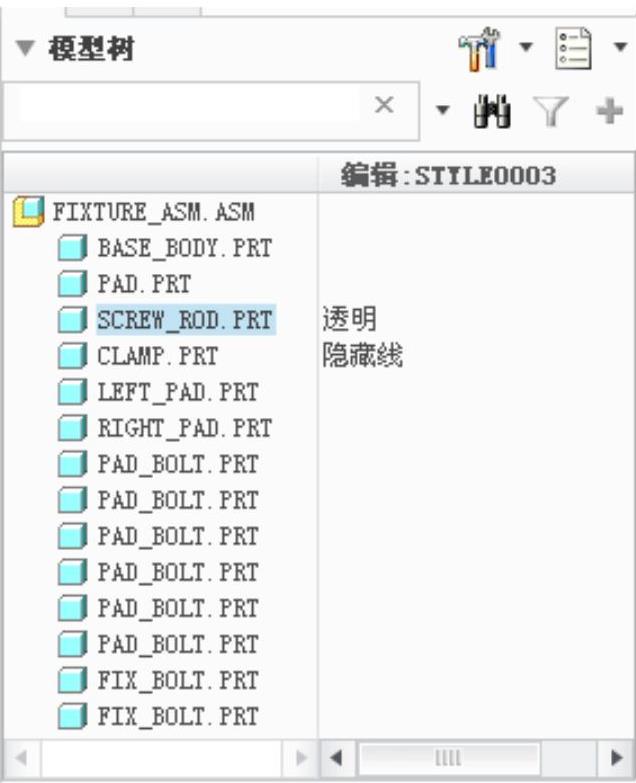

Step5.定义显示样式3。

(1)在“视图管理器”对话框中选取 选项卡,单击

选项卡,单击 按钮,输入样式的名称style0003,并按Enter键。

按钮,输入样式的名称style0003,并按Enter键。

(2)选取“编辑”对话框的 选项卡,在其

选项卡,在其 区域中选中

区域中选中 单选项,此时系统提示

单选项,此时系统提示 ,在模型树中选取图17.7所示的元件。

,在模型树中选取图17.7所示的元件。

(3)在其 区域中选中

区域中选中 单选项,此时系统提示

单选项,此时系统提示 ,在模型树中选取图17.7所示的元件。

,在模型树中选取图17.7所示的元件。

图17.5 编辑:style0001样式

图17.6 编辑:style0002样式

图17.7 编辑:style0003样式

(4)单击“编辑”对话框中的 按钮,完成此视图的定义。

按钮,完成此视图的定义。

Step6在“视图管理器”对话框的 选项卡中,将“主样式”设为活动状态。

选项卡中,将“主样式”设为活动状态。

Step7.单击“视图管理器”对话框中的 按钮。

按钮。

Step8.定义一个主动画。

单击 功能选项卡中的

功能选项卡中的

按钮,采用系统默认名称为Animation2,单击

按钮,采用系统默认名称为Animation2,单击 按钮。

按钮。

Step9.定义主体(注:本步的详细操作过程请参见随书光盘中video\ch17\reference\文件夹下的语音讲解文件Fixture_asm-r01.exe)。

Step10.单击 功能选项卡

功能选项卡 区域中的“拖动元件”按钮

区域中的“拖动元件”按钮 ,系统弹出“拖动”对话框。

,系统弹出“拖动”对话框。

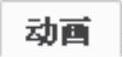

(1)创建第一个快照。在图17.8所示的状态,单击“拖动”对话框(图17.9)中的 按钮。此时在图17.9所示的快照栏中便生成了Snapshot1快照。

按钮。此时在图17.9所示的快照栏中便生成了Snapshot1快照。

图17.8 创建第一个快照

图17.9 “拖动”对话框(https://www.xing528.com)

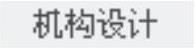

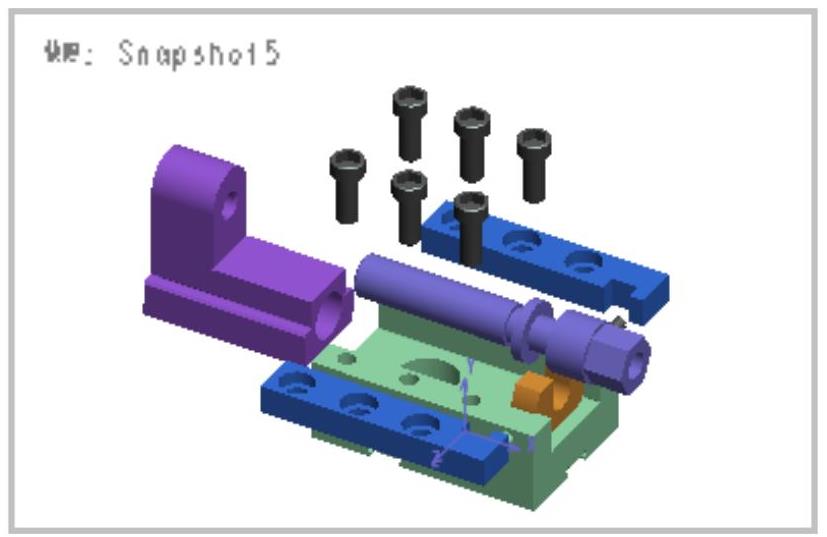

(2)创建图17.10所示的第二个快照。

图17.10 创建第二个快照

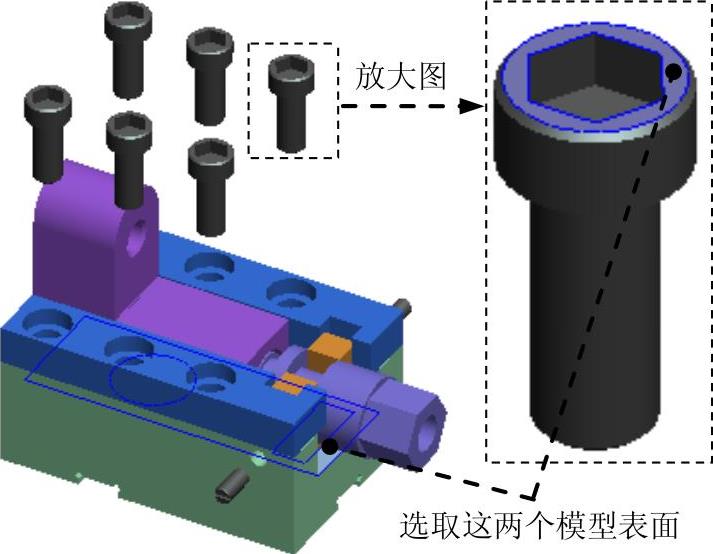

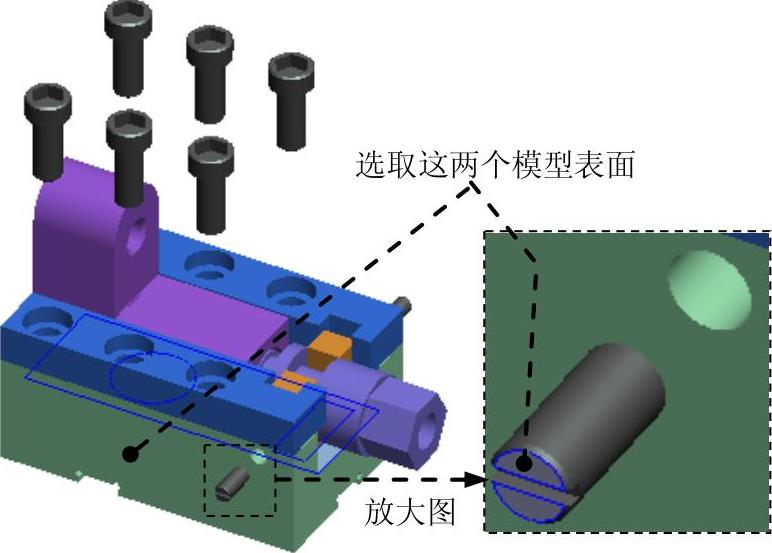

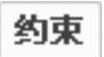

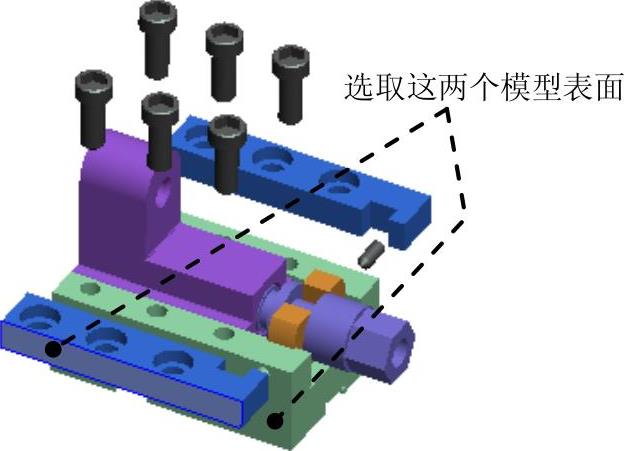

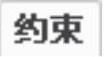

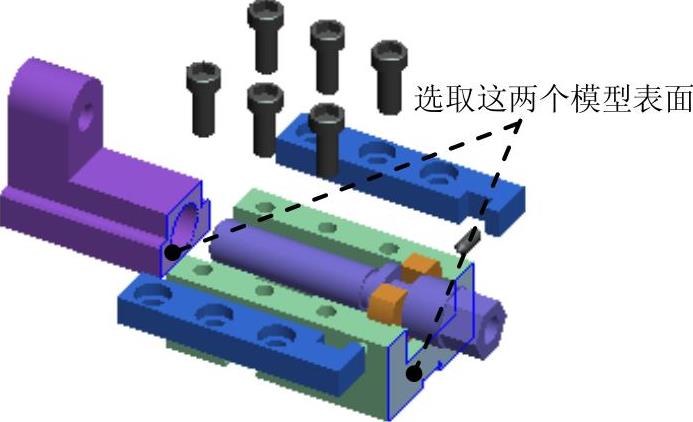

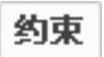

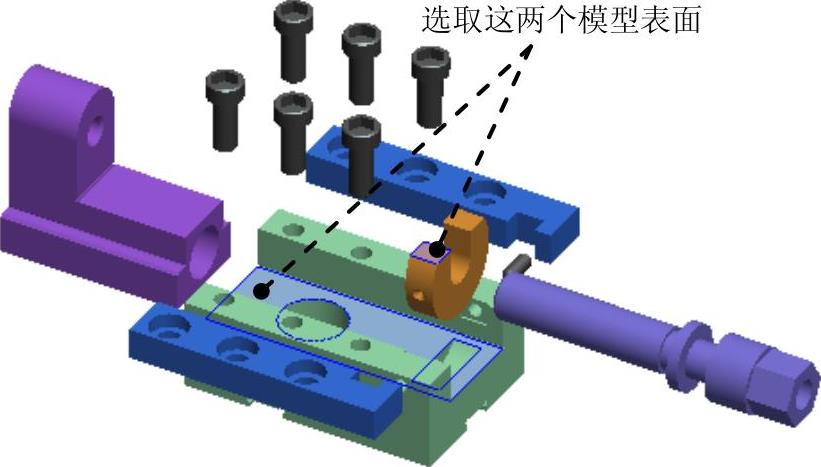

选择“拖动”对话框的 选项卡,单击“对齐两个图元”按钮

选项卡,单击“对齐两个图元”按钮 ,然后选取图17.11所示的模型表面;在

,然后选取图17.11所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值100,并按Enter键;参照上述步骤对其同一平面上的其余五只螺钉进行偏移;单击“对齐两个图元”按钮

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值100,并按Enter键;参照上述步骤对其同一平面上的其余五只螺钉进行偏移;单击“对齐两个图元”按钮 ,然后选取图17.12所示的模型表面;在

,然后选取图17.12所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值20,并按Enter键;参照上述步骤对其另一侧的螺钉进行偏移;单击“拖动”对话框中的

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值20,并按Enter键;参照上述步骤对其另一侧的螺钉进行偏移;单击“拖动”对话框中的 按钮,生成Snapshot2快照。

按钮,生成Snapshot2快照。

图17.11 偏移约束1

图17.12 偏移约束2

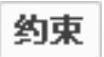

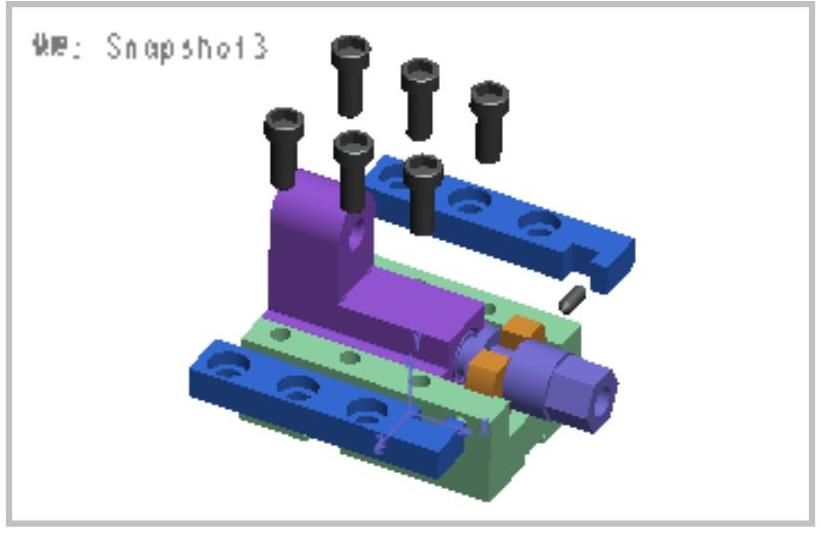

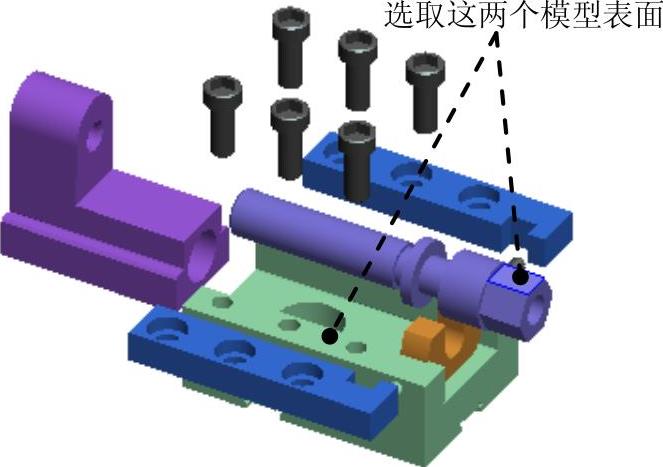

(3)创建图17.13所示的第三个快照。选择“拖动”对话框的 选项卡,单击“对齐两个图元”按钮

选项卡,单击“对齐两个图元”按钮 ,然后选取图17.14所示的模型表面;在

,然后选取图17.14所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值35,并按Enter键;参照上述步骤对其另一侧进行偏移;单击“拖动”对话框中的

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值35,并按Enter键;参照上述步骤对其另一侧进行偏移;单击“拖动”对话框中的 按钮,生成Snapshot3快照。

按钮,生成Snapshot3快照。

图17.13 创建第三个快照

图17.14 偏移约束3

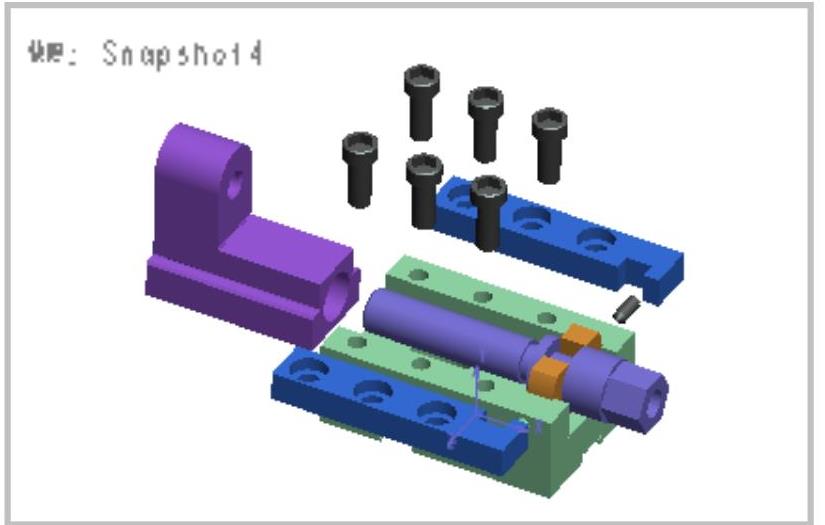

(4)创建图17.15所示的第四个快照。选择“拖动”对话框的 选项卡,单击“对齐两个图元”按钮

选项卡,单击“对齐两个图元”按钮 ,然后选取图17.16所示的模型表面;在

,然后选取图17.16所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值-100,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值-100,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的 按钮,生成Snapshot4快照。

按钮,生成Snapshot4快照。

图17.15 创建第四个快照

图17.16 偏移约束4

图17.17 创建第五个快照

图17.18 偏移约束5

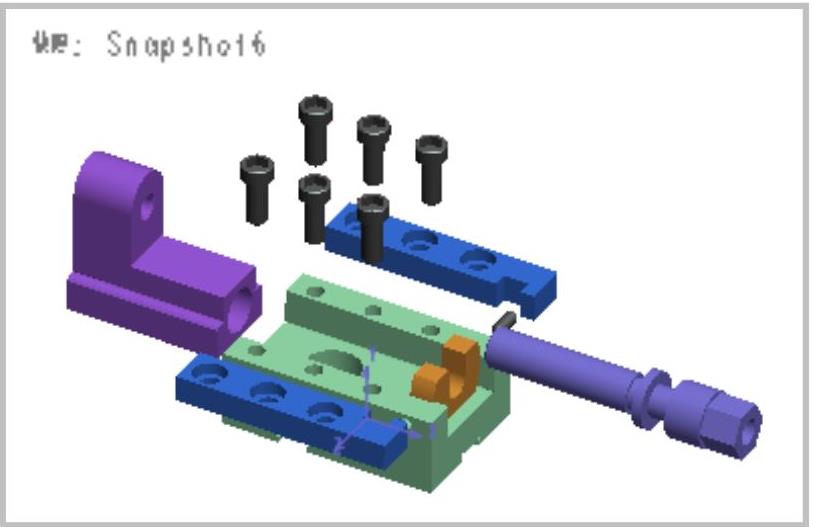

(6)创建图17.19所示的第六个快照。选择“拖动”对话框的 选项卡,单击“对齐两个图元”按钮

选项卡,单击“对齐两个图元”按钮 ,选取图17.20所示的模型表面;在

,选取图17.20所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值120,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值120,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的 按钮,生成Snapshot6快照。

按钮,生成Snapshot6快照。

图17.19 创建第六个快照

图17.20 偏移约束6

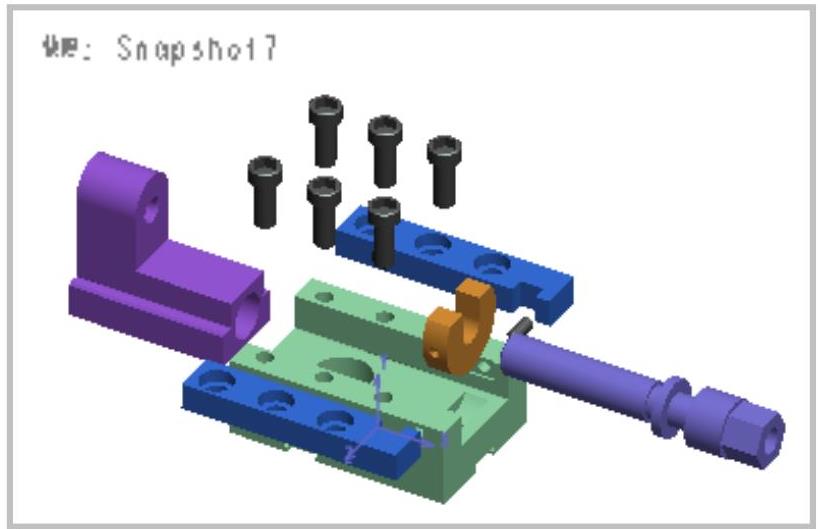

(7)创建图17.21所示的第七个快照。选择“拖动”对话框的 选项卡,单击“对齐两个图元”按钮

选项卡,单击“对齐两个图元”按钮 ,选取图17.22所示的模型表面;在

,选取图17.22所示的模型表面;在 选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值50,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的

选项卡的“偏移”文本框中输入偏距值50,并按Enter键;单击“拖动”对话框中的 按钮,生成Snapshot7快照。

按钮,生成Snapshot7快照。

(8)单击“拖动”对话框中的 按钮。

按钮。

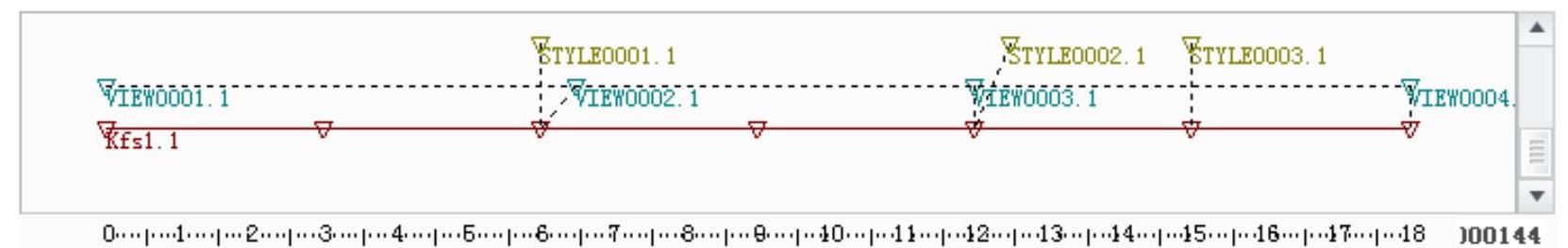

Step11.创建关键帧序列。

(1)单击 功能选项卡

功能选项卡 区域中的“管理关键帧序列”按钮

区域中的“管理关键帧序列”按钮 。

。

(2)单击“关键帧序列”对话框中的 按钮。在

按钮。在 选项卡的“关键帧”列表中选取快照Snapshot1,输入时间值0,单击按钮

选项卡的“关键帧”列表中选取快照Snapshot1,输入时间值0,单击按钮 ;从列表中选取快照Snapshot2,输入时间值3,单击按钮

;从列表中选取快照Snapshot2,输入时间值3,单击按钮 ;用同样的方法设置Snapshot3、Snapshot4、Snapshot5、Snapshot6和Snapshot7,并定义其时间分别为6、9、12、15和18;单击“关键帧序列”对话框中的

;用同样的方法设置Snapshot3、Snapshot4、Snapshot5、Snapshot6和Snapshot7,并定义其时间分别为6、9、12、15和18;单击“关键帧序列”对话框中的 按钮;在“关键帧序列”对话框中单击

按钮;在“关键帧序列”对话框中单击 按钮。

按钮。

图17.21 创建第七个快照

图17.22 偏移约束7

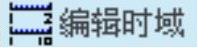

Step12.在时间线上右击,在系统弹出的快捷菜单中选择 命令,系统弹出“动画时域”对话框,在

命令,系统弹出“动画时域”对话框,在 文本框中输入值18,在

文本框中输入值18,在 文本框中输入值18,单击

文本框中输入值18,单击 按钮。

按钮。

Step13.建立时间与视图间的关系。

(1)单击 功能选项卡

功能选项卡 区域中的“定时视图”按钮

区域中的“定时视图”按钮 ,系统弹出“定时视图”对话框。

,系统弹出“定时视图”对话框。

(2)设定视图1。在“定时视图”对话框的 栏中选取视图View0001;在对话框的

栏中选取视图View0001;在对话框的 区域中输入时间值0,并从

区域中输入时间值0,并从 列表中选取参考事件

列表中选取参考事件 ;单击

;单击 按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

(3)设定视图2。在“定时视图”对话框的 栏中选取视图View0002;在对话框的

栏中选取视图View0002;在对话框的 区域中输入时间值0.5,并从

区域中输入时间值0.5,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:6Snapshot3;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:6Snapshot3;单击 按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

(4)设定视图3。在“定时视图”对话框的 栏中选取视图View0003;在对话框的

栏中选取视图View0003;在对话框的 区域中输入时间值0,并从

区域中输入时间值0,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:12Snapshot5;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:12Snapshot5;单击 按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

(5)设定视图4。在“定时视图”对话框的 栏中选取视图View0004;在对话框的

栏中选取视图View0004;在对话框的 区域中输入时间值0,并从

区域中输入时间值0,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:18Snapshot7;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:18Snapshot7;单击 按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

按钮。“定时视图”事件出现在时间线中。

(6)单击对话框中的 按钮。

按钮。

Step14.建立时间与显示间的关系。

(1)单击 功能选项卡

功能选项卡 区域中的“定时样式”按钮

区域中的“定时样式”按钮 ,系统弹出“定时样式”对话框。

,系统弹出“定时样式”对话框。

(2)定义显示样式1。在“定时样式”对话框的 栏中选取显示样式STYLE0001;在对话框的

栏中选取显示样式STYLE0001;在对话框的 区域中输入时间值0,并从

区域中输入时间值0,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:6Snapshot3;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:6Snapshot3;单击 按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

(3)定义显示样式2。在“定时显示”对话框的 栏中选取显示样式STYLE0002;在对话框的

栏中选取显示样式STYLE0002;在对话框的 区域中输入时间值0.5,并从

区域中输入时间值0.5,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:12Snapshot5;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:12Snapshot5;单击 按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

(4)定义显示样式3。在“定时显示”对话框的 栏中选取显示样式STYLE0003;在对话框的

栏中选取显示样式STYLE0003;在对话框的 区域中输入时间值0,并从

区域中输入时间值0,并从 列表中选取参考事件Kfs1.1:15Snapshot6;单击

列表中选取参考事件Kfs1.1:15Snapshot6;单击 按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

按钮。“定时样式”事件出现在时间线中。

(5)单击 按钮。至此动画定义完成,时间域如图17.23所示。

按钮。至此动画定义完成,时间域如图17.23所示。

图17.23 时间域

Step15.启动动画。在界面中单击“生成并运行动画”按钮 ,可启动动画进行查看。最后保存动画。

,可启动动画进行查看。最后保存动画。

学习拓展:扫码学习更多视频讲解。

讲解内容:结构分析基础。主要包含结构分析基本理论,结构分析的类型,结构分析的一般流程,典型产品的结构分析案例等。结构分析是产品设计的重要环节,本部分内容可供读者参考。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。