山水画的产生得益于山水审美意识的成熟,依赖于艺术家将山水景象纳入绘画作品。早在石器时代,中国人就开始在山崖、陶器上刻画山林景象。据说屈原的《天问》是根据汉江中游北岸的楚国庙堂壁画有感而发所写成的,其中不乏日月、山川、神灵、人事等各种场景图像。这说明先秦汉江中游地区描画山水图像已经达到了很大的规模、很高的水平。但是,美术史学界如陈传席[3]、陈池瑜[4]等重要代表普遍认为山水画起源于魏晋时期。不过,考古发现汉代已经产生大量山水图像,尤其是汉江中游地区、长江上游的四川地区出现了较为成熟的山水图像,有很高的艺术价值、审美价值。如襄阳市南漳境内发现的墓室画像砖《山林起居图》(见图1),由五组错落有致的山形图像分隔画面,将山林地区的日常生活场景(如狩猎、远行、劳作、居家、建筑)由上至下有序地描画出来,布局合理、手法高超,画中人物众多,且姿态丰富、神情各异,堪称汉江中游山林地区日常生活全景的艺术写照。

图1 《山林起居图》及其局部〔东汉,南漳出土,襄阳博物馆藏,雷礼锡翻拍自《襄樊考古十年(1996—2006)》〕

面对大量汉画山水图像作品(如砖石山水画、漆画山水、陶画山水、铜画山水等)的考古发现,有人主张山水画起源于汉代。如李发林在《汉画考释和研究》中认为山水画的起源“至少可以追溯到汉代画像那里去”[5]。香港历史博物馆的黄佩贤通过分析诸多汉墓画像石、画像砖中山水图像的题材特征及其蕴藏的理想生存境界,认为山水画源于汉画山水图像。[6]以汉画为基础所提出的山水画起源说遭到了美术学界的反驳。如陈传席坚持认为画中有山水并不等于就是山水画,汉画山水不能算作山水画。李倍雷沿袭这一见解,强调山水画的演变和发展必须在“山水以形媚道”和“畅神”这两个基础上完成,以此为据,汉画山水图像算不得山水画。[7]笔者认为,从湖北、四川出土汉代山水图像作品中可以看出,虽然绘画工具、材料及其相关的技术方法不同于后来的山水画,但是,汉画山水图像可以看成山水画。首先,题材上有明确的山水景象。这类山水景象已经成系列地出现在襄阳、南阳、成都等地出土的许多视觉图像作品中。这些山水图像不能简单地看成是装饰元素,也不能看成是偶然的视觉表达事件,应该有其文化的、审美的必然性。其次,画中主题明确,蕴含儒道思想本色,画面布局、造型、对比等方面均有很强的艺术性,而山水景象的刻画也起到了烘托主题的作用,是整个画面不可缺少的组成部分。另外,山水景象本身的描画也体现出空间布局的合理性、造型变化的丰富性、以线塑形的精巧性,再加上山水形象与其他物事造型之间的精心对比、穿插,无不显示了山水图像特有的艺术气息、审美意蕴。这类作品中的山水景象在艺术性与审美性方面并不逊色于魏晋顾恺之画作《洛神赋图》中的山水景象,完全有资格看成是早期山水画的风格形态,是后世山水画大发展的艺术与文化渊源。

即使美术史学界公认山水画起源于魏晋,这一推断中所涉及的历史事件也与襄阳山水密切相关。众所周知,晋末刘宋时期的宗炳是中国山水画的重要代表人物。山水画魏晋起源说的主张者们通常把宗炳看成是山水画的创始人之一。宗炳(375—443年),字少文,出生于河南南阳。当时的河南南阳属于“荆州牧”。荆州是当时全国最大的政治、军事、文化力量所在地。三国时期,荆州治所在江陵,刘表任职荆州牧时,将荆州治所从江陵迁至襄阳,奠定了襄阳在荆州乃至全国的政治、军事与文化地位。在三国魏晋时期,史称襄阳是相对太平安定的地区,许多重要的学术文化代表人物前来襄阳居住讲学。比如佛学重要代表人物道安就前来襄阳讲学、翻译佛教经典,为后来中国佛学发展奠定了扎实的基础,也为中国儒道学说与佛学彼此融会创造了条件。道安的学生慧远被派往庐山开讲佛学,襄阳与庐山一起成为佛学与山水文化互相融通的重要代表地区。宗炳就是慧远在庐山讲学时的门生。不过,年轻的宗炳在庐山居住时间不长,后来就到了江陵长住。宗炳在江陵居住期间,经常出游“荆山”、“巫山”等山水名胜。巫山就是今天的长江三峡一带,而荆山就是襄阳城西与南漳、保康一带,从审美文化史角度看,宗炳喜欢出游的荆山即“襄阳山水”。

不过,宗炳何时来过襄阳,来过几次,有何具体感触,如何体现在他的山水画作中,不得而知。但宗炳对山水画的美学追求确实与襄阳山水的自然特征密切相关。在《画山水序》中,宗炳认为“山水以形媚道而仁者乐”,“嵩华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣”[8],表明山水画要有佛学与儒学、道学的意蕴,即可将自然山水的人文与自然精髓即“灵秀”表现出来。所谓“灵”,指的是自然山水特有的意蕴美;所谓“秀”,魏晋时期普遍用于指称人物形貌特点,是魏晋人用于评价人物风采的特有术语,宗炳却将它引入山水审美范畴,指称山水形貌的形式美。襄阳山水就是宗炳山水“灵秀”特征的重要代表:一是襄阳山水灵气十足,尤其环绕襄阳城的碧绿汉江与襄阳城西南地区的青翠山峦遥相呼应,让人感到灵性内蕴、气韵不凡,具有很高的自然山水审美价值;二是青山秀美而不险峻,绿水清丽而不妖娆,与魏晋时期所崇尚的人格美特征相近,符合南北朝时期北方人南下江南感受江南山水人文风貌的基本品格。这些正是宗炳在《画山水序》中极其推崇的山水审美特点,也为现代美学家们如国际知名美学家陈望衡、Jos de Mul所承认,说襄阳是一座意境深厚、灵气秀美的山水城市。这意味着,说襄阳山水启发了宗炳的山水画创造及其山水美学思想建构,促成了山水画的独立成科,建构了“灵秀”的山水绘画精神,并不为过。

在唐代,山水画已形成两大体系即青绿山水与水墨山水。青绿山水画通常颜色鲜丽,是唐代以前山水画的主流形式。水墨山水画由著名山水诗人、山水画家王维开创,是中国山水绘画精神转型的重要契机,对此后山水画风影响卓著,后人尊其为山水画“南宗”之祖,唐代张彦远称其画风“重深”[9],即画面用墨与布置较为厚重、深沉,有体物精细、状写传神的特点。此种画法用于描画山水,明显不同于青绿山水画风。王维传世的山水画作很少,即使有,也是后世摹本,很难从中推断王维所作山水画及其画法到底如何受到襄阳山水的影响。据传王维画过《孟浩然马上吟诗图》,从中可以推测王维的绘画含有襄阳山水的影子。(https://www.xing528.com)

到宋代,由于“襄阳漫士”米芾及其儿子米友仁的努力,中国山水画创造出了人文写意山水画这一全新的山水艺术形式“米氏云山”,并成为元明清时代山水画发展的主导形式。为理解宋代人文写意山水画的独特个性,可以先就宋代米氏的水墨山水画与唐代王维的水墨山水画做一概要比较。一般来说,王维的水墨山水画,侧重内在的精神意蕴,旨在表现脱尘离俗的精神情趣。他往往以山水之形来体现精神意境,而笔墨乃是山水艺术的造型工具,是传递精神意蕴的工具。与此不同,米芾及其儿子米友仁的水墨山水画侧重自然、自由的审美趣味,旨在表现生活于尘世间的自由随性的精神状态,不受任何世间伦理教条的束缚。笔墨得以成为山水画的艺术美学内容,而不是单纯的造型工具。在米氏山水画中,用笔用墨既要完成特有的南方山水造型,也要体现笔墨自身的趣味。也就是说,笔墨既是山水艺术的形式,也是山水艺术的内容,它们与山水艺术所描画的山水对象融为一体了。

米氏山水艺术精神的追求显然是在过去强调绘画道德功能的基础上注入了雅趣“清玩”的美学特征,解救了山水艺术创作中的笔墨自由空间,将笔墨与画家的精神连为一体,追求将画家的精神世界通过笔墨而与山水世界融通于一体,防止为画而画,而是为人的性情而画,此即米友仁所说的“心画”[10],也就是画家以自己的“真心”与自然山水的“真态”遇合而形成的“真趣”。借用康德《判断力批判》[11]中的审美理论来说,米友仁所谓的山水艺术“真趣”其实就是主体(画家)与对象(山水)之间无功利性的情感判断所形成的一种精神联结(山水艺术境界)。这意味着,米芾与米友仁所创造的“米氏云山”艺术形式的独特价值首先就在于解放人的自由审美精神,这也是米氏父子注重描画南方山水的根源。一方面,他们强调山水是艺术“清玩”、“墨戏”的主题所在。如米芾讲山水“有无穷之趣”[12],故好作山水画。另一方面,他们都推崇山水画创作要表现独特的云烟晦雾效果。如米芾推崇表现山水的“烟云雾景为佳”,米友仁强调表现“晨晴晦雨”状态下的自然山水景观。

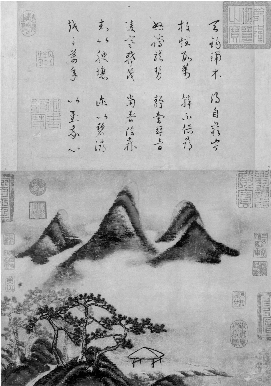

图2 米芾:《春山瑞松图》[13](传为襄阳米公祠藏)

当然,“米氏云山”画法是否受到襄阳山水的影响?如果有这种影响,其具体影响方式在哪里?能否能从其画作中得到确切的判断?目前难以解答,只能依据文献资料与米芾生平经历来说,襄阳山水和与之类似的江苏镇江山水(米芾晚年居住之地),可能催生了“烟云雨雾”似的米氏山水艺术精神,形成了米氏云山画法。而米氏父子将“烟云雨雾”似的山水景象当作山水画的描画主体,可以从米芾的《春山瑞松图》(见图2)、《天降时雨图》(美国弗利尔美术馆藏)和米友仁的《潇湘奇观图》(北京故宫博物院藏)、《远岫晴云图》(日本大阪市立美术馆藏)中看出。其中的《春山瑞雪图》就体现了“米点云山”画风,运笔讲究自然天成,充分使用点染方法,追求笔墨趣味。全图气势开阔,构图与造型的重心不在山水景象的写实性描画,而是重在表现山水云烟气象,突出表现自然山水的内在气势及其意蕴,改写了唐代青绿山水画和水墨山水画的套路,彰显了人文写意山水画的技术进路与审美风尚。这种画风的一大精神特点是在极其成熟的绘画技能基础上,解脱笔墨工具对山水造型、对自我意识的束缚,达到性情自由的境界。宋代画家郭熙在《林泉高致》中的诠释可资参考。郭熙说:“尘嚣缰锁,此人情所常厌也;烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。”[14]意思是说人们喜好云山雾水原本就是人的本性欲望所在,因为人们身居尘世,不可能真的“离世绝俗”,只好将云山雾水当作日常生活的梦想来追求,却难以借耳目亲临,这就是烟云山水画兴起不绝的人文精神的根底所在,也是米氏云山和南宗山水的精神宗旨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。