在以往的媒体环境中,广播面临的主要是同类媒体的竞争。互联网、移动互联网的飞速发展改写了媒体生态。过去十余年间,网络广播这一传播形态的萌生扩展了“广播”的内涵和外延,广播媒体不再是传统意义上的无线电波广播或DAB/DMB技术主导的数字广播,而是增添了网络广播这一全新主体。互联网广播是广播与互联网融合发展的新鲜事物,是通过互联网面向大众传播音频内容的传播形态,亦可称为“网络广播”。自1996年广播媒体陆续提供在线直播和点播服务后,国内相继出现了一批音频播客、网络电台、音频论坛、音乐流媒体等互联网广播平台。

国内第一波网络电台集中出现是在2005年前后,当时的网络电台创办主体主要有四类:商业网站、个人或社会团体、传统广播电台及部分校园电台,一些地方城市的信息服务网和部分成熟的社区论坛也推出过播客板块,还出现过不同机构联合创办网络广播的情况。这一波网络广播热潮在2008年前后达到高峰,当时在搜索引擎中能够迅速找到数以百计的网络电台。QQ之声、萤火虫、猫扑等个性化网络电台聚集了大量NJ(网络主持人),编排了丰富的节目,推出聊天室、QQ群等即时互动方式,甚至发起了网络广告、线下活动、形象代言等运营尝试,红极一时。一些电台经过几年探索和积累,运转逐渐走向正轨,其组织架构完备,人员分工明确,内容上不乏新意,吸引了大批忠实粉丝。也是在当时,不少传统广播还没有实现节目的在线直播和点播,部分电台还没有自己的网站,网络收听市场还不是特别繁荣。2010年,国家治理网络视听市场,个体机构创办的网络电台相继关停。

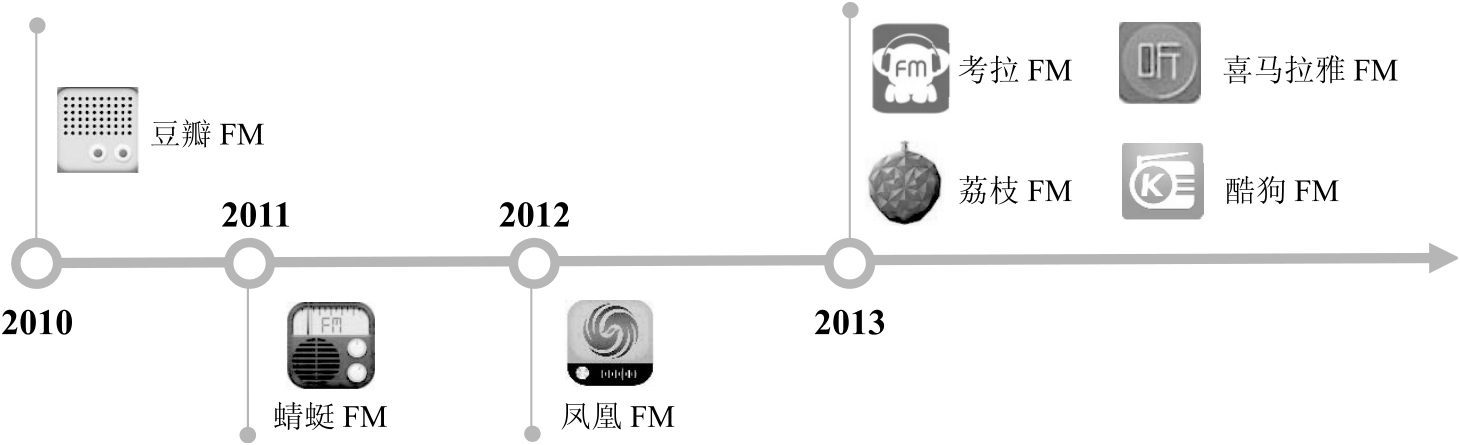

经过两年左右的沉寂,网络广播再度崛起。2012年以来,特色音频应用和移动电台如雨后春笋般涌现(见图7.2)。搭乘移动互联网快车,此次网络电台市场的品类更加丰富,设计更为简洁,更加注重用户体验,贴近用户心理,倡导“听我想听”“听我不同”。蜻蜓FM、考拉FM、喜马拉雅FM等逐渐成为人们耳熟能详的名字。尽管尚未出现巨头,但移动电台市场开发速度快、波及广,除了内容层面的聚合、原创阵营外,林林总总的个性客户端和自媒体加剧了市场细分。而技术方面的语音产品也层出不穷,语音识别、语音游戏、语音表情等不断应用,语音社交广受拥戴,聚焦于声音产品交易的“声交所”概念也已落地。[14]2013年10月,百度正式上线了语音开放平台,无条件免费开放整个语音生态系统,开发者可轻易获取强大的语音技术能力,快速构建语音交互应用,语音产品开发的门槛越来越低。这一轮移动音频应用有的称为“移动电台”“网络电台”“音频应用”“移动音频”等。

图7.2:主流移动音频应用上线情况[15]

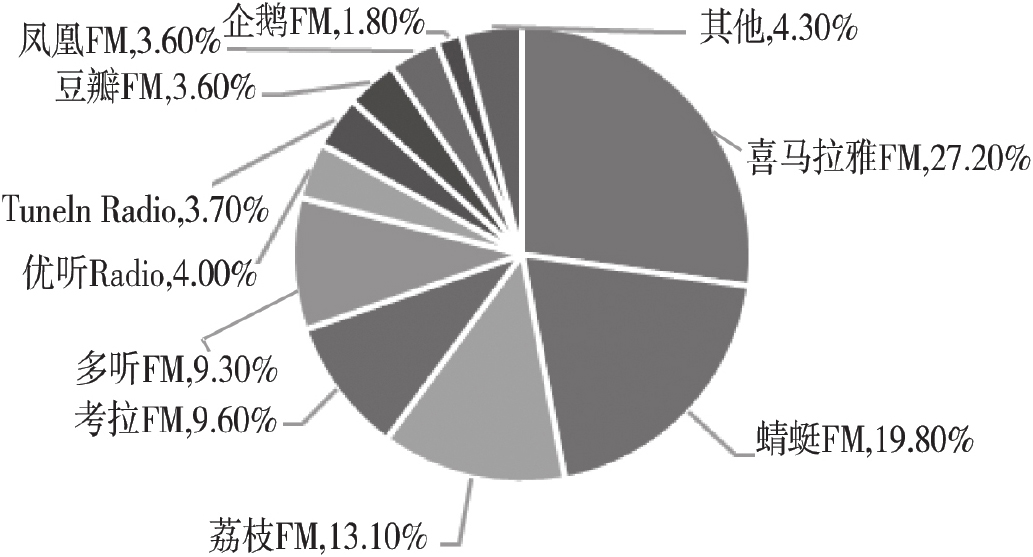

广义的移动音频应用分为三类:一是音乐类应用,如QQ音乐、百度音乐、酷狗音乐等,此类应用与唱片业的关联度最高;二是听书类应用,如咪咕听书、懒人听书等,此类应用与出版业的关联度较高;三是电台类应用,如蜻蜓FM、考拉FM、喜马拉雅FM等,此类应用与广播业的关联度较高。早在2014年,随着移动互联网快速普及,移动电台市场旋即成为资本市场关注焦点,行业巨头与创业公司纷纷涌向该领域,百度推出了乐播FM、网易推出网易云音乐。随着市场竞争升级,用户需求不断释放,2015年后电台类应用逐渐开始形成分层,企业之间的距离越来越大。按照运营者的不同,目前移动音频应用主要有四个类别:一是专注于做网络广播的商业公司,如麦克风传媒的蜻蜓FM、喜马拉雅的喜马拉雅FM、车语传媒的考拉FM;二是互联网巨头,如百度推出的乐播FM、腾讯推出的企鹅FM;三是电信运营商,如中国移动的咪咕听书;四是传统电台,如阿基米德FM、听听FM等。根据2016年第一季度的市场份额数据,移动电台市场的第一梯队已经明朗,喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM、考拉FM、多听FM五大品牌占据了整个移动电台市场79%的市场份额,而其他移动电台所占的份额均在5%以下(见图7.3)。(https://www.xing528.com)

图7.3:2016年第一季度中国移动电台市场份额[16]

回顾网络电台的发展变迁可以看出,第一代网络电台更多是对传统广播的借鉴和模仿,从频道设置到内容编排以及播出形态基本都是沿用传统广播的形式,2008年,笔者曾对国内近五十家主流网络电台进行跟踪,发现大部分网络电台都是采用主持人加大板块的直播播出形式,节目样态与传统广播极为相似,只不过在互动手段上使用了当时比较新鲜的网络聊天室、QQ群等互动方式,其播出时间都有固定的节目表,以晚间播出为主。但是,第二波移动音频应用则秉承了移动互联网的便捷、精准特性,在播出内容和形式上呈现出不同于传统广播的特征,比如不再有节目时间表的概念,不再突出频道概念,用户一旦进入即可接收精准推送的碎片化音频,因人而异,因时而异。第二波网络广播能够根据用户收听轨迹判断用户喜好,个性化色彩更为突出。与此同时,二代网络广播不再直接使用“网络电台”命名,而使用“FM”“电台”字眼。从内容风格定位来看,第一代网络电台的目标受众针对的更多是年轻白领、校园学生,第二代移动音频应用则觊觎汽车空间,力争成为车载媒体的收听陪伴,这对传统广播的调频收听直接构成竞争。从创建时间、资金实力、技术人才等方面来看,传统电台开发的移动音频应用与商业音频应用还有一定差距。网络广播的出现强化了竞争,使广播的概念向“音频”扩展。电台面临的竞争已不再限于传统广播之间,“广播”不再是传统意义上的“广播”(见图7.4)。

图7.4:移动音频应用市场竞争格局

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。