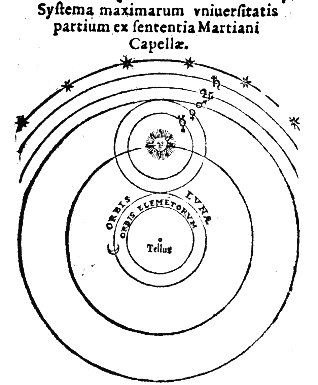

图3-5 Valentin Naboth绘制的卡佩拉宇宙结构图

明末最早对金、水星的运行作出调整的是熊明遇。按照水晶球宇宙体系,金星和水星各为一天。但熊明遇认为金星和水星自古行度与日相同,当与日同天,且由于月天和日天之间还有很多余位,因此,他将金、水两星所在的天层于置于月天和日天之间(参见图3-1)。金、水星同天附日而行,但与日天有不同的行轮。[74]他还用三动说来解释金星和水星的运动:

今观列宿日月五星,其运动各各不同,便知其各有所丽之天。即如金、水二星,俄而在日前行,俄而在日后行,似有三动。何为三动?每夜见其东升西没,每日一周者,一动也,最上健行之天所带动也;其附日东行,每年一周者,二动也;本星所丽之天,常东旋也,而其或南或北,迟疾靡常者,又一动也。[75]

金、水二星每日东升西落,乃是第八重宗动天所带动;两星随太阳每年一周则是日天所带动;而金星和水星所表现出来的迟伏留逆则是其本动(右旋)所造成。然此处的解释与三动说有些出入,因为按照三动说,列宿天以下诸天并不存在着相互的推动,而他为了解释与日同行度,却用日天推动金水两天。此外,他用两星的本动(右旋)来解释它们的迟伏留逆似也很勉强,一个单纯的右旋何以能造成不同的运动?这也反映了水晶球宇宙体系在解释行星运动上的诸多困难。

同时,这个体系依然不能解释金星和水星的晦望。其时,西方借用望远镜而获得的一些观测资料也传入中国,金星和水星的晦望便是其中之一。这一现象在《崇祯历书》中有着确凿的记载。因此,他把这一问题留待后人来解决。他说:“但晦望之说,已经历局奏明成书,事宜姑存,而书此一端,以俟天士。”

方以智却以金星和水星的晦望而否定九重天说:

其金水附日一周,穆公曰:“道未精也,我国有一生明得水星者,金水附日,如日晕之小轮乎”,则九重不可定矣。《格致草》云:“恒宿天七千年一周,宗动天四万九千年一周”,而《浑盖》云四万九千年为岁差一周,谓恒星一周也,不已自矛盾耶?[76]

其中的穆公即穆尼阁,与方以智和方中通都有着很密切的往来。而“一生明得水星者”当指意大利人Giovanni Zupus(1590—1650),穆尼阁所言“我国”应泛指欧洲。Zupus一生勤于观测水星,是第一个发现水星存在相位变化的人,这表明它绕太阳旋转。揭暄亦在《璇玑遗述》中引述《测天约说》,提及此“五十年明得一水星者,较之前代可谓精确。”[77]

方以智结合中国古代对金星和水星与太阳紧密关系的认识,以及西方的观测结果,指出金星和水星围绕着太阳旋转,如“日晕之小轮”,他主要是以此来反对水晶球宇宙体系。除此之外,他还从熊明遇与《浑盖通宪图说》中对岁差解释的不一致,指出九重天的不可靠。

方以智进一步解释金水绕日以及诸政的迟留伏逆。他以本轮的概念,指出诸政的迟留伏逆是由于从大轮跳为小轮而产生的,小轮其实就是本轮。而金星和水星绕日旋转的小轮则与其余的小轮不同,而是太阳的余体。[78]

正是在这样的启发下,揭暄亦形成了“金水绕日”的观点。他在对方以智“五星迟留伏逆”一条所作的按语中说:“金水绕日为轮,确矣。水轮近日,故速于金。至火木土,又皆遇日对冲,则迟留以至于逆,近日则伏也。”

这样,他指出了五行星的运动与太阳之间的密切关系,尤其是金星和水星,它们绕日旋转,而太阳对火星、木星和土星则以冲、伏而来施加影响。那么,金星和水星何以会绕日运动?熊明遇在处理这一问题的时候,虽将金星和水星置于一天而纳入到九重天体系,但他也意识到金水晦望问题的困难,因此他说需要等待“天士”来解决。揭暄或许正是此一“天士”,在方以智“日晕之小轮”的基础上,揭暄结合他的旋涡理论来解释这一现象:

金、水附日而行,如针之指极,气之从鼻,潮之随月,其体虽分,其气则相摄,实乃离中之阴,火中之膏也。故其所行轮抱日轮外(如霓晕而无形),盖天转故日转,日转故金、水转。天带日转,自外掣内;日带金、水转,自内掣外,如絮碾然,铁杆中转。[79]

可见,金水之附日运行乃是由于太阳之气的一种摄动作用,但又与超距的引力有一定的差别。[80]本质上来讲,这依然还是属于气旋的力量,但这种力量与天旋又有着不同。“天带日转”的旋涡是从外至内的掣动,越在外面越快,故而恒星运行最快;而“日摄金水”的旋涡则是从内到外的掣动,越在里面越快,所以水星比金星快。(https://www.xing528.com)

揭暄指出像金星、水星这样的情况并不独有。当时西方已通过望远镜发现木卫和土星环,于是他把金水绕日的情形与木卫和土星环相类:

近西氏从远镜中见金星有时晦,有时望,有时为上下弦,始悟其或在日上,或在日下。虽已自绎其各天之说,非然,犹不知为日所摄也。木、土之旁有小星环转,其摄类皆如是。[81]

至于这样的摄轮是如何形成的,他并没有详说,是方中通揭示了其中的机制:

两间惟日为阳,而月与五星皆阴,皆用日之光,而遇日正冲,则避及其远,则复来就之。辟如物滚槽中,槽西行急,则物反东转,且有激而跳为小轮者,此喻奇哉。[82]

可见,关于金水绕日,揭暄与方氏父子间有过讨论,这一观点在方以智撰写《物理小识》的时候即已基本形成,只是后来揭暄以旋涡理论相配合,显得更具说服力。按此说法,水星和金星本来也是同其他五星一样在气的旋涡的推动下围绕着地球转的,并有着相反方向的自转。而由于阴阳相感以及旋涡的急速和不稳定性,它们便“跳槽”转而围绕着太阳转。这样一种类比虽在理论上具有太大的随意性,但给人的体验却具有相当的亲和力。

游艺的宇宙论体系显得较为多变。他在宇宙论上跟随熊明遇的九重天体系,金星和水星还是置于一天,并承袭熊明遇的三动说来解释金星和水星的运动:

今观列宿、日月五星,其运动各各不同,故谓其各有所丽之天。惟金、水二星其所行轮,抱日轮外,天转故日转,日转故金水转,如絮碾然,铁幹中转。二权自左右迭乘,故俄而在日前行,俄而在日后行,似有三动。每夜见其东升西没,每日一周者,一动也,是最上健行之天所带动也;其附日东行,每年一周者,二动也;本星所丽之天,常东旋而其或南或北、迟疾靡常者,又一动也。[83]

但其中天层的概念似有些弱化,他用“旋风”来说明天并非实体的天球。[84]同时对金水运动还多了“如絮碾然,铁幹中转”的解释,这种类似于摄动的解释应该是受揭暄影响的结果。他还进一步弱化天球的观念,以均轮、本轮、不同心圈等概念,借用揭暄的“槽丸之喻”来解释天体的运行:

五纬之体,圆如活珠,黄道之轨,有若虚槽,而五纬之行,又各有本行,各有异行,各有纬行,各有伏见,各有加减,各有不同心圈,各有均圈,各有小轮不同。心圈与小轮,名异而理同,皆附黄道左右八度之间。而盈缩迟疾之行,皆藉以分度布数也。[85]

可见,在这里他已经放弃了水晶天,以揭暄“槽丸之喻”来说明。而与揭暄不同的是,他并没有用旋涡来解释天体的动力,仅仅是从现象上来说明诸政的迟疾伏退,其说来自第谷体系:

土、木、火之本天大,皆以太阳为心而包地,得与太阳冲。金、水之本天,虽亦以太阳为心,而不包地,如车轮然,毂从内转,轴在外者,自上下周旋,故日之转也,金、水或旋而前,或旋而后,一旋一却,亦势之所至。自人从平衡视之,只见其或顺或逆,而不知其绕日环转也。故不能冲太阳,而能与之离。金离太阳四十八度,水离太阳二十四度。此五星之异行也。[86]

他指出土星、木星、火星、金星和水星的中心均为太阳,只是前三者的本天大,故而将地包于内,而金星和水星则不包地。此一说法乃是出自《崇祯历书》“五纬历指”中的论“七政序次新图”。[87]因为内外行星的这种区别,所以五星的运行差别很大。同揭暄一样,金星和水星在太阳的摄引下运动,并且没有把这种摄动贯彻到三个外行星上去。《天经或问前集》中由于吸收了很多人的思想而未加以体系化和综合,而造成思想并不统一的现象。

揭暄一方面借用了西方明晰的宇宙体系,化为己用,同时以古代气的观念和“金水二星日行一度”的观测创造性地重构了水晶球宇宙体系,其中不仅天球被打破了,金星和水星还被置于绕日旋转的位置。但其体系中金星和水星绕日旋转的周期,以及其他各星绕地球旋转周期各为多少,我们则不得而知,因为其所关心多为宇宙体系及动力机制,而对天文观测则殊少留意,乃王锡阐所谓的“儒者之历”者。

有学者认为揭暄采用的是第谷体系[88],这不仅在动力机制上极不符合,在天体结构上也存在着差别。事实上,在揭暄的宇宙体系中,地球居于中心静止不动,自里至外依次为月球、太阳、火星、木星、土星以及最外的经星,而金星和水星则在太阳的摄动下围绕太阳旋转,与太阳一起共同绕地球运动。撇开物理机制不谈,此一体系在形式与卡佩拉所提出来的宇宙结构颇为相似(见图3-5)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。