1.亚里士多德《问题集》

按照贝克尔(August Immanuel Bekker,1785—1871)主持编辑的标准本《亚里士多德全集》(Aristotelis Opera),共包括亚里士多德著作46种,加上后又发现的《雅典政制》(Constitution of Athens)和《残篇选辑》(Fragments),共计48种。其中不少的真实性向受怀疑,但一般均纳入到亚氏著作之系列,《问题集》就是其中之一。[62]

《问题集》中的一些章节应该出自亚里士多德的手笔,不少学者指出亚里士多德曾写过一部叫《问题集》的著作,而且在亚氏部分作品中就曾引用过这部著作,其中三处均可在现存的《问题集》中找到相应的出处。此外,许多古代学者如普鲁塔克(Plutarch,46—120)、盖伦(Galen,129—约216)、阿波罗尼奥斯(Apollonius)、盖流斯(Aulius Gellius,约125—180)等多处引用该著作,其中不少确来自该书。[63]

然而《问题集》并非完全出自亚里士多德的手笔,这从每一卷并没有统一的条理或组织、其中问题多有重复或矛盾之处(大约有200次左右的重复和50多个矛盾之处)即可看出。此外,书中还出现一些亚里士多德之后的语汇或观念,反映了不同历史时期层累的痕迹。这表明该书出自不同时代、不同作者(甚至非亚里士多德学派人士)之手笔。[64]

《问题集》的参与编撰者应主要由亚里士多德创建吕克昂学园(Lyceum)之后的逍遥学派(Peripatetic)哲学家,其中很有可能就包括西奥弗拉斯塔斯(Theophrastus of Eresus),编撰的时间则可能从公元前4世纪到公元前2世纪,但并不排除后来还加入或改动了一些章节,至于呈现为现在的样子则很有可能是更晚的事情。[65]

《问题集》在亚里士多德的著作中篇幅居第三。该书分为38卷,共由898条问答组成,编排没有严格的顺序,但大体可分为:有关生命之事(卷1—11);综合(卷12—19);植物(卷20—22);气象(卷23—26);伦理和智识(卷27—30);人的身体(卷31—38)。问答短者仅有一两行,长者则是长篇大论,如卷30第1条“为什么所有在哲学、政治、诗歌艺术方面杰出的人都显得很忧郁,其中有的甚至到了由黑胆汁引起疾病的程度?”就花去好几页的篇幅。《问题集》中98%的均以“为什么”居首发问,一些以其他的方式提问,如“人在夏天一定比在冬天流汗多?”,并且往往给出暂时性的答案或接着引入进一步的问题,反映了古希腊辩证推理的传统。少部分以陈述而不是疑问的方式引出问题;有7条的开头则似乎缺失了起首的文字。[66]

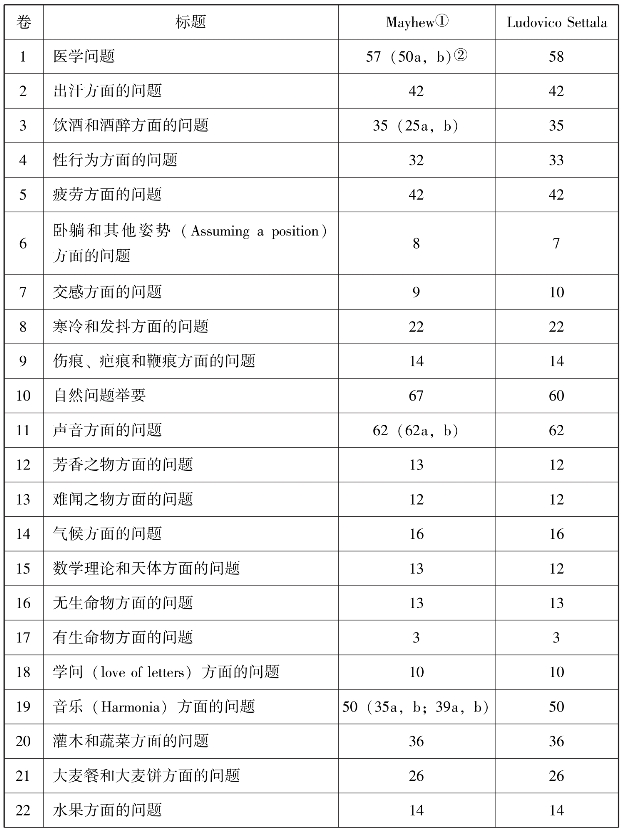

《问题集》中的问题千奇百怪,五花八门,几乎无所不包(表2-3),其中不乏一些现在看来很“荒谬”的问题,堪称当时的“一千个为什么”。其解释的理论几乎都是以亚里士多德的火、气、水、土四元素和干、湿、冷、热四元情,以及希波克拉底的四体液说(血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁)为基础。

表2-3 亚里士多德《问题集》及Settala注释本卷目

①因版本之别,相关数目略有差异。

②共57条,其中第50条包括两个问题,故实际共58条。下同。

(续表)

《问题集》的出现不是为了产生新的知识,而是以已有的科学观念进行思维练习;其目的并非是要对相应的问题达成一个确定无误的答案,而是要展现对一些基本观念的掌握与运用。亚里士多德就曾明确指出问题的作用就是一种“辩证训练”(dialectical training)。因此,《问题集》中对许多问题的回答显得很冗长或优柔寡断。《问题集》后有多种改写本或注释本。一些阿拉伯文版本的《问题集》翻译就将问题转换为学生与老师之间的问答,甚至(如归于Thabit ibn Qurra名下的翻译)则干脆全部改写答案,在内容和形式上都与当时的权威答案一致。13世纪后欧洲的拉丁翻译亦多将《问题集》转化为简明的知识传播手册,并有一些被翻译为诗歌的形式,以利于记诵,成为一种权威、确定的知识来源。[67]

因13世纪《问题集》在欧洲的发现,另有一种以《亚里士多德问题集》(Problemata Aristotelis ac philosophorum medicorumque complurium,Omnes homines)为名的文本亦广为流传,往往因其题签Omnes homines(Omnes homines naturaliter scire desiderant)而被称为《所有人都想知道》(Allmen naturally desire to know)。该文本于13至14世纪由不知名的人以拉丁文编纂,模仿《问题集》,以亚里士多德的经典理论来讨论各种问题(大部分为医学问题),后还被广泛翻译成各种方言,盛行至文艺复兴晚期。与《问题集》中很多问题的似是而非和多重论述不同,Omnes homines中的问题基本都来自权威,直接给出答案,很少有复杂的推理。两种“问题集”无论是在内容还是流传上都相互独立,似乎“互不相干”。[68]

但亦有对《问题集》的严肃翻译或注释,使之成为欧洲一种重要的知识形式,尽管它从未在大学里作为亚里士多德的经典讲授。13世纪Bartholomew of Messina最早将《问题集》翻译为拉丁文,后经Peter of Abano对此译本进行注释,使之影响较为扩大。文艺复兴初期,Theodore Gaza(ca.1410—1475/1476)以新的翻译理论和人文气息将《问题集》全部翻译拉丁文,1473年于曼图阿(Mantua)出版,1475年修订再版,影响很大。[69]Theodore Gaza以教授希腊文和翻译古希腊作品而著称,他1440年从君士坦丁堡来到西西里,先后在比萨、米兰、帕维亚、米兰、曼图阿、费拉拉(Ferrara)、那不勒斯、波利卡斯特罗(Policastro)、圣乔凡尼(San Giovanni)、罗马等地教授希腊文,其间并将亚里士多德、西奥弗拉斯塔斯等人的著作翻译为拉丁文,其中便有《问题集》。[70]

博学的米兰医生Ludovico Settala则是近代早期第一个对亚里士多德《问题集》进行全面注释的学者。他对该书前7卷的注释和第8—14卷的注释分别于1602年和1607年出版,第15—38卷的注释连同前两部分于1632年一起出版。此后,随着科学革命的到来,《问题集》走向衰落,从1632年至19世纪,未再有过新的版本或注释本。[71]

2.《斐录答汇》与《问题集》之对比

《斐录答汇》很多条目明显来源于亚里士多德的《问题集》,底本则可能是当时传教士携入的Ludovico Settala亚里士多德《问题集》注释本。该注释本除具有《问题集》的希腊本文和拉丁译文外,后均附有冗长的注释,这与《斐录答汇》简洁的风格大相径庭,翻译过程中显然作了很大的简化。另外,《斐录答汇》中的不少条目另有来源,一些无疑是取材之前传教士著作而成。

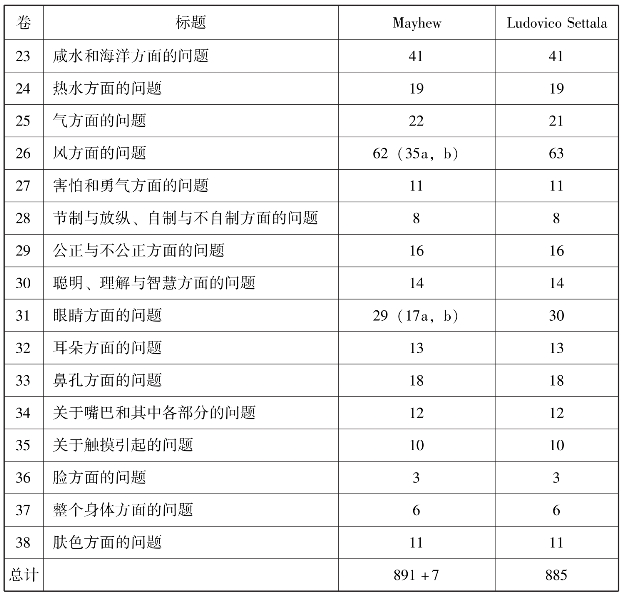

现以亚里士多德《问题集》的英译本为基础,分析《斐录答汇》翻译过程中内容之取舍与调适。通过比对,《斐录答汇》中至少近60条与《问题集》的相应条目极为吻合(表2-4),还不包括其他转译的。因中国的文化禁忌,《斐录答汇》刻意回避了《问题集》中大量有关性的问题,一条都没有收录。《斐录答汇》收入一些《问题集》中所没有的问题,不少来源于当时传教士的中文译著,如《泰西水法》(如雪花为何是六角形)、《职方外纪》《寰有诠》等。

表2-4 《斐录答汇》与《问题集》之对应

①括号外的数字代表《斐录答汇》中的条目,括号内的数字则代表来源于《问题集》中的章节,如15-9表示卷15第9章。下同。

②括号内的数字表示天象类共有14组问答。下同。

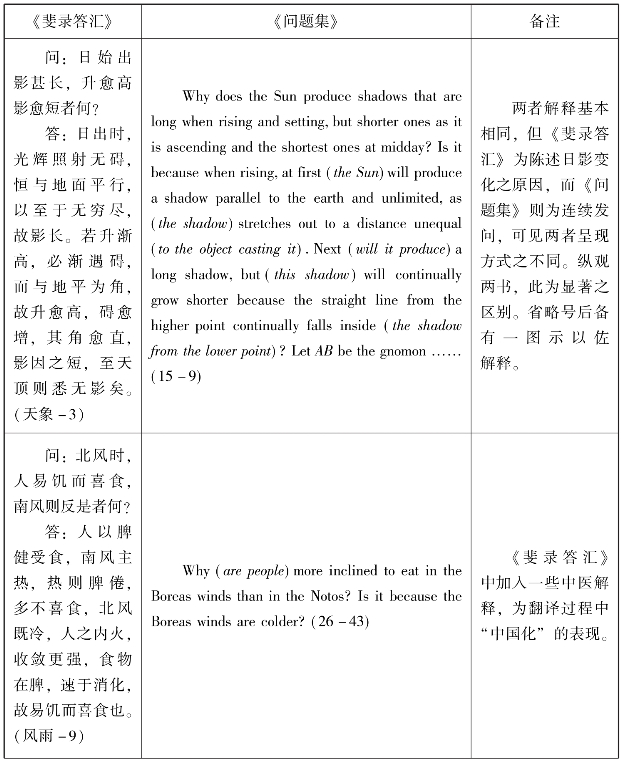

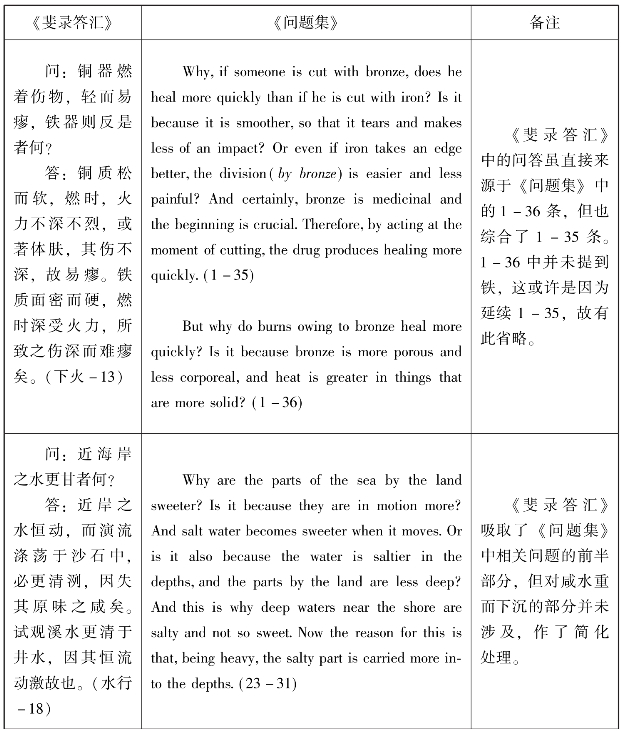

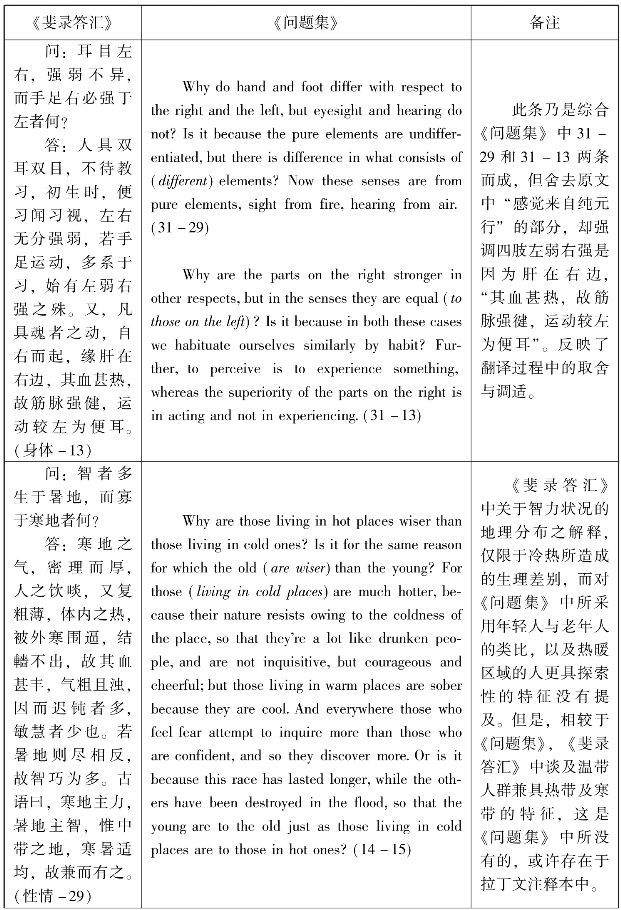

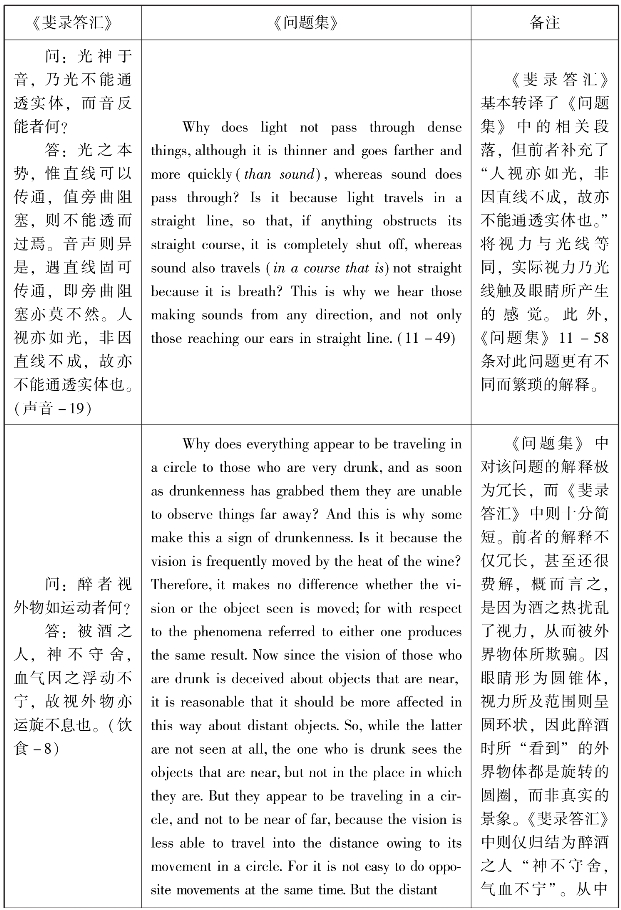

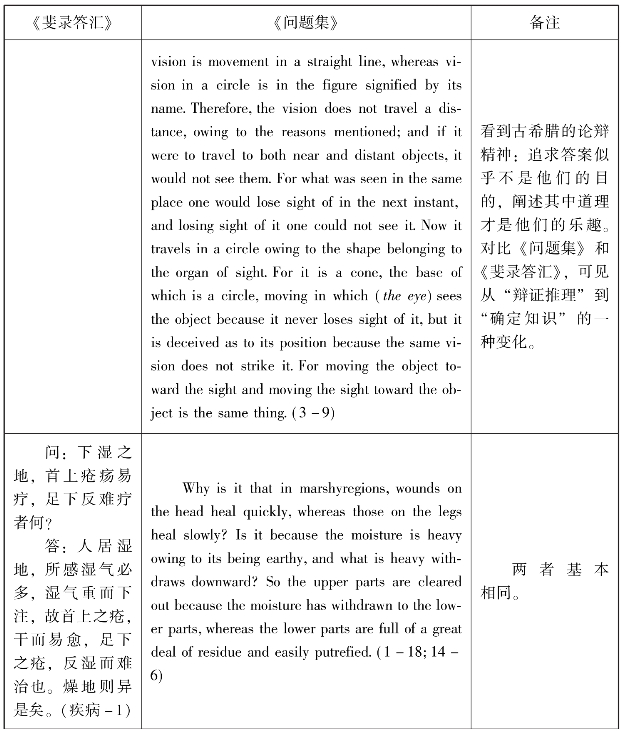

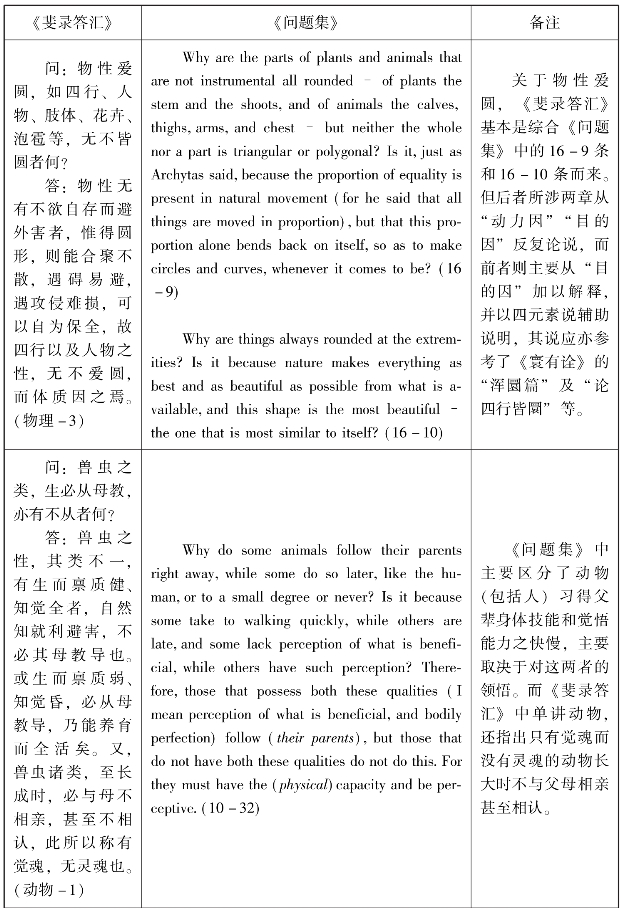

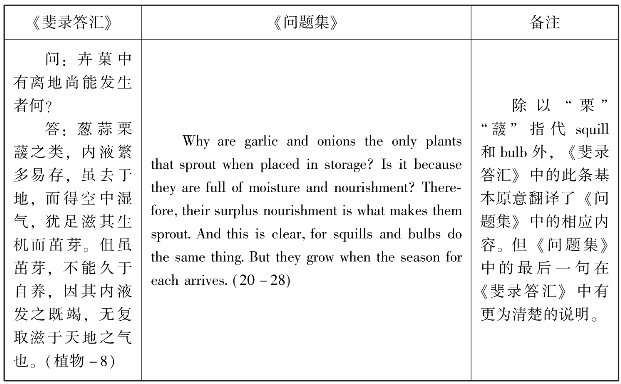

以下分别从《斐录答汇》每一部分选出一组问答,与《问题集》之文本进行对比(表2-5),以说明后者在翻译过程中的过滤与调适。

表2-5 《斐录答汇》《问题集》文本之对比

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

从上述比较,我们可看出两者的区别:《问题集》中的问题更多样化(甚至古怪),冗长、推理、辩证是其特征。《斐录答汇》中则多为常规问题(关于性的问题概未收录),且多精简、确定、中国化,分类更显条理,一些是综合《问题集》中的多条而成。无论是在内容还是形式上《斐录答汇》都有了很大的变化。同文艺复兴时期的许多《问题集》改写本一样,《斐录答汇》亦从原始《问题集》的推理模式转换为一种标准答案式的百科全书。当然在此百科全书的模式下,《斐录答汇》亦分门别类地吸收了之前传教士著作中的相关内容。正如其书名所示,该书堪为当时西方自然知识的一个简要汇集。

【注释】

[1]曹于汴,字自梁,号贞予,山西安邑县人,万历二十年(1592)进士。万历二十八年(1600)利玛窦在北京等待万历皇帝接见期间,曹于汴登门拜访,与利玛窦交好。后正是在曹于汴的帮助下,利玛窦才得以脱离四夷馆,在外面自由居住。参见利玛窦著,文铮译,梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆2014年版,第288-299页。

[2]Joseph Dehergne,S.J.,Repertoire des jésuites de Chine de 1552à1880,Roma:Institutum Historicum S.I.,Paris:Letouzey & Ané,1973,p.75.

[3]方豪:《中国天主教史人物传》,北京:宗教文化出版社2007年版,第119-121页。

[4]熊丽丽:《耶稣会士熊三拔及其中文著述研究》,暨南大学2015年硕士学位论文。

[5]徐光台:《徐光启演说〈泰西水法·水法或问〉(1612)的历史意义与影响》,《清华学报》2008年第3期,第421-449页。

[6]张柏春:《明末〈泰西水法〉所介绍的三种西方提水机械》,《农业考古》1995年第3期,第146-153页。

[7]Michela Cigola,Yibing Fang,“Traces and echoes of De Architectura by Marcus Vitruvius Pollio in the work of Xu Guangqi in 17th century China,”Frontiers ofMechanical Engineering 11,no.1(2016):3-11.

[8]参见徐光台:《徐光启演说〈泰西水法·水法或问〉(1612)的历史意义与影响》,《清华学报》2008年第3期,第421-449页。

[9]中国很早就观察到潮汐与月球之间的关系。东汉王充根据同气相求的原理,指出月与水同属阴,并提出“涛之起也,随月盛衰”,最早明确提出月球运动与潮汐成因之间的关系,影响深远。如晋代葛洪、唐代窦叔蒙、封演、卢肇、五代邱光庭、北宋张君房、燕肃、余靖、邵雍、张载、沈括等均在此基础上发展潮汐理论,多以元气说和阴阳理论以及天地结构来解释潮汐,明清时期则基本是对前人的潮汐理论进行总结,清人俞思谦编有《海潮辑说》,对历代各家潮汐学说进行评述。古希腊亦很早就观察到潮汐起因于月球运动,托勒密之后也有月球与水元素对应的占星观念,可见中西在潮汐的观察上有不少相通的地方。参见宋正海:《潮起潮落两千年——灿烂的中国传统潮汐文化》,深圳:海天出版社2012年版,第23-39页。此处“月为阴精,与水同物”显然是中国的说法,如燕肃所言“月者,太阴之精,水乃精类,故潮依之于月也。”

[10]熊三拔:《泰西水法》卷5,明万历四十年刻本,页12a-b。

[11]熊三拔:《泰西水法》卷5,页12b。

[12]朱熹著,黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷2“理气下”,北京:中华书局1986年版,第23页。

[13]李约瑟、鲁桂珍:《雪花晶体的最早观察》,载潘吉星主编:《李约瑟文集》,沈阳:辽宁科学技术出版社1986年版,第518-531页。

[14]李约瑟、鲁桂珍:《雪花晶体的最早观察》,载潘吉星主编:《李约瑟文集》,沈阳:辽宁科学技术出版社1986年版,第518-531页;Hisami Nakamura and Julyan H.E.Cartwright,“De nive sexangula-a history of ice and snow-part 1,”Weather 71,no.11(2016):291-294.

[15]Johannes Kepler,The Six-cornered Snowflake,edited and translated by Colin Hardie,London:Oxford University Press,1966,pp.9-11,p.41.感谢丁宏博士代为复制此文献。

[16]熊明遇:《格致草》,顺治五年《函宇通》本,94a-95a,“雪”,《中国科学技术典籍通汇·天文卷》(第六分册),郑州:河南教育出版社1995年版,第107-108页。(https://www.xing528.com)

[17]周于漆云:“雪则与雨同理,将雪之日,必先微煖,煖气上升至于冷际,冬月更冷,变而为雪。即雨之遇寒而凝,自空而下被风吹为六出。六者阴数,雪花必六出。盖雨为水体,未至地时皆为圆点。冬月同云,亦为圆体,冷风凝沍已是散圆,及至飘下,以六围一,即成雪花。若日气在上或日在地下,气体照射,火气暂融,落空即冻。故又如湿米磨粉,每每成片,久久风拍乃飞为花。初雪则雨,初凝状如米粒,即诗所云积雪微霰之说也。高寒之处,雪已先结。然霜能杀物,雪不杀物,故雪兆丰年,且能滋培二麦,由寒气愈凝,则生气愈固,来春发生胚胎于此故也。”见《三才实义天集》,乾隆二十年汤滏抄本,卷15:2b-4a,《续修四库全书》第1033册,第384-385页。

[18]徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[19]徐光宜:《明清西方地震知识入华新探》,《中国科技史杂志》2012年第4期,第473-484页。

[20]龙华民的生年还有1556年、1559年等说。

[21]Joseph Dehergne,S.J.,Repertoire des jésuites de Chine de 1552à1880,Roma:Institutum Historicum S.I.,Paris:Letouzey & Ané,1973,pp.153-154;李文潮:《龙华民及其〈论中国宗教的几个问题〉》,《国际汉学》2014年第2期,第61-78页。

[22]方豪:《明季西书七千部流入中国考》,《方豪六十自定稿》(上册),台北:学生书局1969年版,第39-54页。

[23]金文兵:《高一志与明末西学东传研究》,厦门大学出版社2015年版,第127页。以下选取1608年版《天象学注疏》作对照,但翻译的实际底本并不确定。感谢江璐博士帮助释读拉丁文文献。

[24]徐光宜:《明清西方地震知识入华新探》,《中国科技史杂志》2012年第4期,第473-484页。

[25]潘澍原:《〈地震解〉提要》,见周振鹤主编:《明清之际西方传教士汉籍丛刊》(第二辑第八册),南京:凤凰出版社2017年版,第535-542页。

[26]Isaia Iannaccone,“From N.Longobardo's Explanation of Earthquakes as Divine Punishment to F.Verbiest Systematic Instrumental Observations.The Evolution of European Science in China in the Seventeenth Century,”in Federico Masinied.,Western Humanistic Culture Presented to China by Jesuit Missionaries(XVII-XVIII Centuries),Roma:Institutum Historicum Societas Jesu,1996,pp.159-174.

[27]徐光宜:《明清西方地震知识入华新探》,《中国科技史杂志》2012年第4期,第473-484页。

[28]熊明遇:《格致草》,“地震”,清顺治五年刻本,《中国科学技术典籍通汇·天文卷》(六),第113页。

[29]爱新觉罗·玄烨:《康熙几暇格物编》,清光绪盛昱录石印本。

[30]徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[31]Joseph Dehergne,S.J.,Repertoire des jésuites de Chine de 1552à1880,Roma:Institutum Historicum S.I.,Paris:Letouzey & Ané,1973,p.278;金文兵:《高一志与明末西学东传研究》,厦门大学出版社2015年版,第1-60页。

[32]参见金文兵:《高一志与明末西学东传研究》,厦门大学出版社2015年版,第60-81页;梅谦立撰,谭杰译:《孔子土地上的亚里士多德伦理学》,《西学东渐研究》(第五辑),北京:商务印书馆2015年版,第98-128页;梅谦立:《晚明中国的文艺复兴教育——关于耶稣会士高一志〈童幼教育〉的初步研究》,《广东社会科学》2014年第6期,第119-130页;梅谦立著,王镔译:《西方政治观的东渐——〈达道纪言〉中所表达的政治观》,《中山大学学报》(社会科学版)2009年第6期,第137-147页;徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[33]韩云,字景伯,山西绛州人,万历四十年中举,万历四十八年前即受洗入教,受教于徐光启。对西学西教极为热心,与其兄韩霖在山西积极开展传教工作。参见黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,上海古籍出版社2015年版,第77页,第103页,第239-243页。

[34]陈所性,山西绛县人,崇祯元年恩选贡。出生士绅家庭,其父陈让曾任盩厔县训导、静乐教谕、大宁都司教授等,其弟所抱为顺治十六年进士。参见黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,第103页。

[35]徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[36]陈志辉:《从〈空际格致〉邵璔批跋本看明译西书对晚清士人的影响》,《自然科学史研究》2014年第3期,第272-284页。

[37]永瑢等撰:《四库全书总目》(上册),北京:中华书局1965年版,第1081页。

[38]参见金文兵:《高一志与明末西学东传研究》,厦门大学出版社2015年版,第119-123页。

[39]感谢江璐博士帮助释读拉丁文文献。

[40]高一志:《空际格致》,卷上,“行之厚”。

[41]银河(天河)本属于月上世界的现象,但一般认识与火有关,因此亚里士多德《天象学》中有论之。《空际格致》中明确指出天河本不属火属物象,而属第八重列宿之天,乃无数微星所占之天区。

[42]亚里士多德著,徐开来译:《天象学》,苗力田主编:《亚里士多德全集》(第二卷),北京:中国人民大学出版社2016年版,第478-491页。

[43]Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu in libros Meteororum Aristotelis Stagyritae,1608,pp.12-15.

[44]参见熊明遇著,徐光台校释:《函宇通校释:格致草(附则草)》,上海交通大学出版社2014年版,第183-184页,第250-274页。

[45]金文兵:《高一志与明末西学东传研究》,厦门大学出版社2015年版,第136-141页。

[46]梁云构:《斐录答汇跋》。梁云构,字眉居,河南兰阳(今兰考)人,崇祯元年(1628)进士。梁云构后归降清,受洪承畴器重,并举荐朝廷,于顺治三年(1646)授通政司参议,五年八月迁大理寺卿,九月擢户部右侍郎。顺治六年(1649)卒。有《豹陵集》传世。参见朱绍侯主编:《中原文化大典·人物典·人物传》(下),第201页。

[47]毕拱辰:《斐录答汇序》(崇祯乙亥)。

[48]毕拱辰:《泰西人身说概序》;郭文华:《〈泰西人身说概〉初探——以毕拱辰与其成书为中心》,龙村倪、叶鸿洒主编:《第四届科学史研讨会汇刊》,南港:中研院科学史委员会1996年版,第85-106页。

[49]参见张西平等主编:《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》(第一辑第34册),郑州:大象出版社2014年版。

[50]毕拱辰著有《珠船斋诗草》(上海图书馆藏)、《珠船斋集》。参见徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[51]关于阮大铖,参见郑雷:《阮大铖丛考》(上、中、下),连载于《华侨大学学报》(哲学社会科学版)2004年第1期,第93-101页;2006年第2期,第85-94页;2006年第4期,第93-102页。

[52]赵吉士:《续表忠记》;郭文华:《〈泰西人身说概〉初探——以毕拱辰与其成书为中心》。

[53]张思勉等修:乾隆《掖县志》卷8,乾隆二十三年刊本。

[54]王重民:《毕拱辰》,《清代名人传略》,西宁:青海人民出版社1990年版,第116-119页;郭文华:《〈泰西人身说概〉初探——以毕拱辰与其成书为中心》。

[55]杨之华,湖广蕲水人,入清后曾于顺治十六年任紫泥司巡检。参见郭汝诚《(咸丰)顺德县志》(咸丰刊本)卷9;戴肇辰《(光绪)广州府志》(光绪五年刊本)卷26。

[56]陈垣:《明末殉国者陈于阶传》,《辅仁学志》1941年第10卷1 & 2合期,第45-49页;方豪:《中国天主教史人物传》,北京:宗教文化出版社2007年版,第173-176页;黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,上海古籍出版社2015年版,第78页。

[57]毕拱辰:《斐录答汇序》(崇祯乙亥)。

[58]物理类中一条介绍了阿基米德“皇冠的故事”,当来源于邓玉函、王徵编译的《远西奇器图说》。其说云:“问:黄金一钩,较于白金一钩,必白轻于黄者何?答:黄金内怀土多,白金怀土少,故黄白虽同为一钩,然银质之几何,必大于金质之几何也。西国古一名王,以纯金命匠制器,匠潜杂以银。王欲亷其弊,弗得。亚机默得多士,久思而悟,谓金与银分两等,而体叚之大小异,金重而小,银轻而大。遂取一器,半注以水,先以精金如前制器分两投其中,验水上溢之痕,刻志之,复取前金器投水,验其痕,高于精金若干,金与银其弊立辨,匠遂服罪。”

[59]参见徐光宜:《明末耶稣会士与西方自然哲学的传入——以高一志及其著作为中心的研究》,中科院自然科学史研究所硕士学位论文,2012年。

[60]《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》(第一辑第34册),第281-287页。

[61]Hubert Verhaeren,Catalogue de la Bibliothèque du Pé-t'ang,Pékin:Imprimerie des Lazaristes,1949,p.814.其中只著录1602和1607年前两卷。

[62]Jonathan Barnes ed.,The Cambridge Companion to Aristotle,Cambridge:Cambridge University Press,1995,pp.xxiii-xxiv.在Jonathan Barnes 1984年主持编辑的《亚里士多德全集》中,因将《论青年、老年、生和死》(On Youth,Old Age,Life and Death)和《论呼吸》(On Respiration)合编为一本,故总数为47种。参见Jonathan Barnes ed.,Complete Works of Aristotle,Princeton University Press,1984.

[63]Aristotle,ed.& trans.by Robert Mayhew,Problems,Cambridge,Mass./London:Harvard University Press,2011,pp.xix-xx.

[64]Aristotle,ed.& trans.by RobertMayhew,Problems,2011,pp.xv-xxiii.

[65]Aristotle,ed.& trans.by Robert Mayhew,Problems,2011,pp.xvii-xviii.E.S.Forster则估计编撰时间在公元前3世纪至公元6世纪之间。

[66]Aristotle,ed.& trans.by RobertMayhew,Problems,2011,p.xiii.

[67]Ann Blair,“The Problemata as a Natural Philosophical Genre,”in Anthony Grafton and Nancy Siraisi,eds.,Natural Particulars:Nature and the Disciplines in Renaissance Europe,Cambridge(Mass.)/London:The MIT Press,1999,pp.171-204.

[68]Ann Blair,“Authorship in the Popular Problemata Aristotelis,”Early Science and Medicine 4,no.3(1999):189-227.

[69]Iolanda Ventura,“Translating,Commenting,Re-translating:Some Considerations on the Latin Translations of the Pseudo-Aristotelian Problemata and their Readers,”in Michèle Goyens,Pieter De Leemans & An Smets,eds.,Science Translated:Latin and Vernacular Translations ofScientific Treatises in Medieval Europe,Leuven:Leuven University Press,2008,pp.123-154.

[70]John Monfasani,“The Pseudo-Aristotelian Problemata and Aristotle's De Animalibus in the Renaissance,”in Anthony Grafton and Nancy Siraisi,eds.,Natural Particulars:Nature and the Disciplines in Renaissance Europe,Cambridge(Mass.)/London:The MIT Press,1999,pp.205-247;Paul Botley,Learning Greek in Western Europe,1396-1529:Grammars,Lexica,and Classroom Texts,Philadelphia:American Philosophical Society,2010,pp.14-25.

[71]Ann Blair,“Authorship in the Popular Problemata Aristotelis”;Ann Blair,“The Problemata as a Natural Philosophical Genre”.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。