由傅汎际、李之藻合作翻译的《寰有诠》是为数不多体现欧洲中世纪注疏传统的译著。[63]该书第一卷译自托马斯·阿奎那(1224/5—1274)的《神学大全》(Summa Theologica),第二至六卷译自《科英布拉学院〈论天〉注疏》(Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu in quatuor libros de Coelo Aristotelis Stagiritae,图1-7)。[64]《神学大全》是欧洲中世纪基督教经典巨著,科英布拉学院注疏是16—17世纪科英布拉学院的教学讲义,不仅在欧洲影响很大,在中国亦流播甚广。几乎所有的注疏均被明末传教士携入,并被编译到相应的中文著作中。

傅汎际,字体斋,1589年出生于葡萄牙法亚尔(Fayal)岛。1609年毕业于科英布拉大学[65],翌年加入耶稣会初修院。在金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)的招募下,1618年同邓玉函(Johann Terrenz,1576—1630)、汤若望等一起从葡萄牙启程来华,1619年到达澳门。随即被送往嘉定学习中文,后在杭州、陕西、北京、山西等地传教。1635—1641年任耶稣会中国副省会长,1641—1650在北京任华北六住院的会长,期间1646—1647年在山西蒲州主持传教工作。自1650年直至逝世任华南副省会长和巡按使。1653年逝世于澳门。[66]

图1-7 《科英布拉学院〈论天〉注疏》(1593)书影(北堂藏书,中国国家图书馆藏)

李之藻天启三年(1623)受劾还乡,恰逢傅汎际亦在杭州,遂一起合作翻译《寰有诠》,指出人应“由有形入无形,由因性达超性”,从而认识造物之主,《寰有诠》所论述的就是有形之学。李之藻说翻译中“形神并式”,且“皆借我华言翻出西义而止,不敢妄增闻见,致失本真”。《寰有诠》于天启五年(1625)译竣,刊于崇祯元年(1628)。翌年,李之藻离开杭州赴京修历,傅氏亦前往陕西传教。后傅汎际对中文领会日多,遂两人又合作翻译《名理探》,刊于1640年左右。[67]

《寰有诠》初刻本现有华东师范大学图书馆藏本(图1-8),《四库全书存目丛书》子部第94册1995年影印的即是此本;此外,尚有法国国家图书馆藏本、民国海学山房抄本。《寰有诠》在当时有较大影响,并流传到日本。[68]后来由于受到四库馆臣的“辟斥”,谓之“所言兼剽三教之理,而又举三教全排之,变幻支离,莫可究诘,真杂学也”[69],使其流传受到很大限制。

图1-8 《寰有诠》书影(《四库全书存目丛书》)

《寰有诠》分6卷20篇(含卷一5篇,未以“篇”名之),各篇长短不一,每篇下又因内容多寡附论若干。卷一、卷二篇首各有一“总引”,卷一之前的“总引”为全书宗旨,指出研寻物理就是要探求天与火、气、水、土五种元素(五有)及其性情;卷二之前的“总引”乃是贯穿卷二、卷三、卷四、卷五,述“形天之有”,即月上世界;卷六主要论述月下世界之四元素说,故篇首冠以“四元行总义”作为导引。

第一卷为宇宙论之上的天主教义,包括天主的存在、天主的全能和天主创世记等内容,为亚里士多德学说和科英布拉学院注疏所无,译自托马斯·阿奎那的《神学大全》,显示了译者强烈的宣教目的。分为5篇:万物共一最初者义第一、天主能以全无肇物有义第二、他物莫能肇有义第三、天主自主化成义第四、原天地之始第五。第一篇“万物共一最初者义”以“五证”证明天主的存在:(1)最初之所以然即为天主;(2)物多不齐备,至美好至尊贵者即为天主;(3)以固然与非固然之理推知“特有一固然之有,其外更无固然者之所以然”者即为天主;(4)以事物之运动推知“最初施动而不自动者是谓天主”;(5)“全备无缺者”即为天主。很显然这来自阿奎那关于上帝存在的五个证明,简称“五路”。[70]第五篇“原天地之始”则叙述天主六日创生世界万物。

第二至第五卷主要讨论的是月上世界,第六卷详论月下之四元素说,共计15篇。每篇因内容多寡附论若干,最多者如第六卷“轻重篇第十五”有随论十四支:

圜满篇第一(随论一):论寰宇之圜满可增否;

纯体篇第二(随论四):一纯体惟有一动、天动自然、天繇质模而成、上下质同类;

不坏篇第三(随论一):天体所以不坏;

动施篇第四(随论十一):天有施于下域、天施何以、天动或止下域诸动亦止否、天施之效为偶然否、形天非有魂者、形天之体非贵于下域有魂之体、五金与杂类不含生者繇天施否、天施能生有魂有生者否、天施不能夺人所志、占星不可以知未来、形天生物之所以然;

浑圜篇第五(随论四):天形必圜、天有几重、诸天孰贵、诸天同类否;

均动篇第六(随论八):逆性动繇外动含生者之动、重物之动、天动维均、宗动天以下从东从西之运、形天奚繇而动、灵者所繇能动形天、诸天之运各一灵者使之、形天以六而合;

星理篇第七(随论六):光非自立之体、凡光皆为一类、星宿借光于日、月中黑影、光能作热、动能作热;

星运篇第八(随论三):天动有声否、七政天不均之动、各天周运常期;

星圜篇第九;

天星二解篇第十(随论六):不游星数、星体大小、性之作德何限、作德视所逆之限、作德远近距限、容德能受之依赖各属何限;

物生灭篇第十一;

性数篇第十二;

元行生灭篇第十三;

相生篇第十四;

轻重篇第十五(随论十四):元行为四、火行切抵月天、四行孰贵、元行大小、四行皆圜、四行轻重、四行之动何繇、大地分界、大地对足之域有生齿、大地为天中之一点、地心所在、地高于海否、地所以静、世界永存。

值得指出的是,傅汎际在卷三“不坏篇”中还介绍了1572年超新星和伽利略望远镜的新发现,但他对这些新知识持怀疑态度,还是力图说明天体不坏(详上节)。傅汎际、李之藻在内容和形式上基本保留了科英布拉学院《〈论天〉注疏》繁琐的论证模式,但结构和内容与注疏并未完全对应,其中多有调整和删节。此外,正如方豪所指出的,科英布拉学院注疏每章每节标题多为冗长的疑问式,傅、李的翻译中均已转化为简洁的陈述式,符合中国人的阅读习惯,淡化了辩论的味道。[71]

第二至六卷的每一篇正论一般以“古”“解”的形式展开,偶尔也会加上“疏”“驳”“正”等环节;每一篇随论一般以“疏”“驳”“正”的形式展开,也有一些仅有“疏”或“疏”、“正”。“古”即亚里士多德《论天》原文(Text),在科英布拉大学注疏中以拉丁文(有的版本以希腊文和拉丁文对照)给出,以“古”名之显然是为了适应中国人的崇古情结。“解”就是对亚氏原文的解释(Explanatio)。然后按照经院哲学的注疏传统,提出问题(Quaestio,即“支”),不断以“驳”、“正”的形式展开论辩,通过这样的方式,反复阐述注释者的观点。“驳”是对相关论题的反对意见(Objectio),“正”(Dilutio)是对“驳”的归正。“疏”则是对以上相关内容的注疏(Commentarius)。

《寰有诠》第二至第五卷反复阐述月上世界的圜满、纯粹、不朽,第六卷则详细介绍四元素说。卷二篇首的总引云:

古贤亚利斯多特勒推论形天之有,凡八篇。一证寰中圆满;二证天之自体自性,异于下域火、气、水、土诸体;三证天体非轻非重,为永不坏;四证天德下施妙用;五证天形何属;六证天运;七证星宿成象;八证日月星之运也。后贤推寻义理,屡增辩难,发明补缀,曲畅旁通,今备译之。

亚利斯多特勒即亚里士多德,所谓“形天之有”即亚氏之《论天》,后贤反复辩难补缀所指就是科英布拉学院的注疏。《寰有诠》中关于宇宙结构的论述主要集中在卷四的“论天有几重”和卷五的“论星体大小”。在“论天有几重”中首先对西方关于天的重数的研究作了简要回顾,最后指出天有十一重,从下到上依次为:“一太阴,二水星,三金星,四太阳,五火星,六木星,七土星,八列宿天也,九重、十重之天,皆无星,谓之光天,十一重为定吉界之永居,即静天也。”[72]与利玛窦《两仪玄览图》和《乾坤体义》中的十一重天无异。傅汎际还特别对第九、十重天的存在进行了论证,指出第九重即为岁差天(但并未像阳玛诺那样细分东西岁差和南北岁差),第十重则为宗动天。[73]

值得指出的是,书中关于十一重天的描述颇有异于前人,认为该天是方的,“圣经曰:天国城方。盖天主造成静天,如京都然。虽六和内外天主无所不在,然在静天,更显崇严无极之美好,令诸神圣,明见真主,永享真福也。”[74]以北京类比天国,无疑是为了迎合中国人对天国的一种人性化想象。而天国何以为方,则是因为“此天既属不动,不必为圜;既属恒静,必自为方也。”这显然与利玛窦所谓“方者,语其德静而不移之性,非语其形体也”相抵牾。

书中卷五“论星体大小”论述了列宿天恒星的数量、各星体与地球大小的比较以及各天之远近。首先列出了第八重列宿天中各等星的数量,这是明末其他同类书中所没有的。其说云:

星家通论,凡不游星,即极小者,以较全地之体,其大犹多。一等星计一十有五,次等星计四十有五,三等星计二百有八,四等星计四百七十有四,五等星计二百一十有七,六等星计四十有九,又有最小十四星,其中五谓雾星,九谓暗星。[75]

这样,他一共列出1022颗恒星。此外,各等星及七政与地球直径之比较亦详细给出:

凡测星体,皆以地径较之。不游星,一等其径大于全地径一百零七倍六分径之一,次等大于地九十倍八之一,三等大于地七十二倍三之一,四等大于地五十四倍十二之十一,五等大于地三十六倍八之一,六等大于地一十八倍十之一。

七政,土星径大于地径九十倍八分径之一,木星大于地九十五倍二之一,火星大于地三分之一,太阳大于地一百六十六倍八之三,地大于金星七十三倍二十七之一,地大于水星二万一千九百五十二倍,地大于月三十九倍三之一。[76]

这些数据均与利玛窦的相吻合,但表述不甚严谨。一方面,这些数据实为体积比,而非傅汎际所说的直径比;其次,就即使说的是体积比,文中“大于”之说亦显不当,因体积比与大多少倍是不同的,后者的数值应较前者少1,利玛窦就正确区别了这两者。此外,文中“土星径大于地径九十倍八分径之一”和“地大于金星七十三倍二十七之一”两处似为误刻,根据利玛窦的数据,前者的“九十”应为“九十一”,后者的“七十三”应为“三十七”。《寰有诠》一书在宇宙论方面多有深入阐述,但在这些数据的罗列上则较利玛窦显得粗糙。

关于各天的远近,书中则以一种别具一格的方式加以说明:

欲知诸天距地远近之数,难以星量,姑就骑马疾行为例,占天者测有定准。设有人乘健马,每日行三百里,从地至月天,行五年六十余日而到,从地至水星天,须十年尚余数日,至金星天须二十六年尚余数日,至日天须一百六十九年九十日,至火星天,须一百八十四年一百五十余日,至木星天须一千二百九十一年六十余日,至土星天须二千六十五年三百三十余日。其测法,另有本论。[77]

以一年365天计算,我们可得出傅汎际所给出的各天距离地之远近,并可与利玛窦的数据作一比较(表1-5)。

表1-5 傅汎际与利玛窦关于各重天远近之比较

①应为17412102,见前文。

傅汎际以马行来描述宇宙尺寸,颇为形象。与利玛窦所给出的数据相较,各天离地的距离均略大一些。傅氏此书后来还是有不小的影响,但这些数据却未被后人采纳。

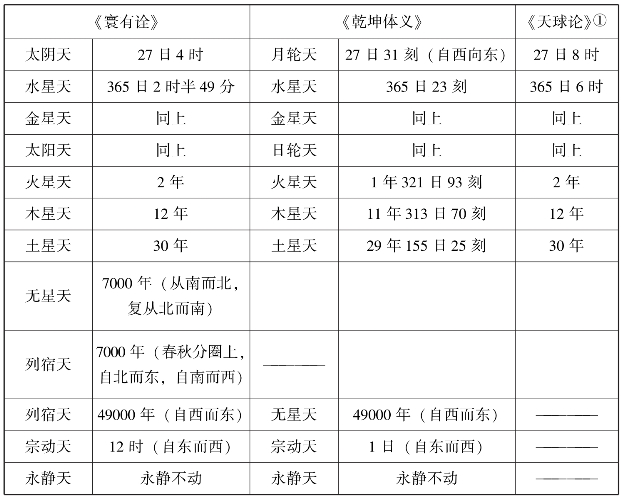

此外,书中卷五“论各天周运常期”还讨论了各天的运行周期[78],这些数据与萨克罗博斯科(Johannes de Sacrobosco,d.1256)《天球论》(De Sphaera)所载完全吻合,其所据底本的相应数据当来自萨氏。与利玛窦的数据相比,亦显粗略,如火星天、木星天、土星天的运行周期分别为2年、12年、30年,远不如利玛窦的数据来得精确。另外,在换算中,傅汎际采用“大时”制,即一个时辰为1时。如此,月球天以萨氏《天球论》中的27日8时换算,便是27日4时,宗动天运行一周的时间一日,即为12时,而水星天、金星天、太阳天的周期则以精确的方式给出,但与《天球论》中的数据略有出入(表1-6)。

表1-6 傅汎际与利玛窦关于各重天运行周期之比较

①Lynn Thorndike,The Sphere of Sacrobosco and Its Commentators,Chicago:The University of Chicago Press,1949,p.79,p.120.

傅氏将岁差归于列宿天,而将“一近一距之动”(实即颤动,trepidation)归于无星天,这在当时西方也有根据的。[79]但他以第八重为无星天,第九重为列宿天,却显得不合理,与前文“论天有几重”中的说法亦相矛盾,应为误刻。

总之,从《寰有诠》的繁复论证可看出,西方宇宙论之展开,实在一些基本的预设下推衍而成,俨然一个演绎体系。这些预设为:月上各天神圣高贵,作圆周运动;月下世界四元素轻重不同,各居本所,皆有回归本所的自然属性,作上下直动;地为球形,仅为天中一点。

【注释】

[1]参见中山大学西学东渐文献馆主编:《西学东渐研究》(第五辑:亚里士多德学说在中国),北京:商务印书馆2015年版。

[2]参见Michele Ruggieri,Matteo Ricci,ed.by John W.Witek,S.J.,Dicionário Português-Chinês.Pu-Han cidian葡漢辭典.Portuguese-Chinese Dictionary,Macau:Instituto Português do Oriente,Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History,2001.

[3]Eugenio Lo Sardo,Atlante della Cina di Michele Ruggieri,S.J.,Roma:Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/Libreria dello Stato,1993;汪前进:《罗明坚编绘〈中国地图集〉所依据中文原始资料新探》,《北京行政学院学报》2013年第3期,第120-128页。

[4]John W.Witek,S.J.,“Changing Perspectives on Michele Ruggieri(Luo Mingjian罗明坚1534—1607)and the Origins of Sinology,”载黄时鉴主编:《东西交流论谭》(第二集),上海文艺出版社2001年版,第314-346页;张西平:《西方汉学的奠基人罗明坚》,《历史研究》2001年第3期,第101-115页。

[5]Joseph Dehergne,S.J.,Repertoire des jésuites de Chine de 1552à1880,Roma:Institutum Historicum S.I.,Paris:Letouzey & Ané,1973,p.730;张西平:《西方汉学的奠基人罗明坚》,《历史研究》2001年第3期,第101-115页。

[6]参见Ryuji Hiraoka,“Jesuit Cosomological Textbook in‘Christian Century'Japan:De sphaera of Pedro Gomez(Part I),”SCIAMVS 6(2005):99-175;Ryuji Hiraoka,Akihiko Watanabe,“A Jesuit Cosomological Textbook in‘Christian Century'Japan:De sphaera of Pedro Gomez(Part II),”SCIAMVS 16(2015):125-223.

[7]AlbertChan,S.J.,Chinese Booksand Documents in the Jesuit Archives in Rome:ADescriptive Catalogue,Japonica-Sinica I-IV,Armonk/London:M.E.Sharpe,2002,p.95.

[8]裴化行著,萧濬华译:《天主教十六世纪在华传教志》,上海:商务印书馆1937年版,第259-273页;利玛窦著,梅谦立注,谭杰校勘,《天主实义今注》,北京:商务印书馆2014年版,第4-5页。

[9]罗明坚:《天主实录》,钟鸣旦、杜鼎克编:《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》(第一册),台北:利氏学社2002年版,第27-28页。

[10]罗明坚:《天主实录》,钟鸣旦、杜鼎克编:《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》(第一册),台北:利氏学社2002年版,第26页。

[11]黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海古籍出版社2004年版,第21-22页。

[12]罗明坚,《天主圣教实录》,吴相湘主编:《天主教东传文献续编》(第二册),台北:台湾学生书局1966年版,第782页。

[13]关于《新编西竺国天主实录》与《天主圣教实录》的比较,参见李新德:《从西僧到西儒——从〈天主实录〉看早期耶稣会士在华身份的困境》,《上海师范大学学报》(哲社版)2005年第1期,第87-92页。

[14]其中文名本为嗃呣 ,因较为生僻,故一般作高母羡。虽然利玛窦1584年起就开始介绍西方的水晶球宇宙论,但存世的相关著述却在1602年以后,故将高母羡置前论述。(https://www.xing528.com)

,因较为生僻,故一般作高母羡。虽然利玛窦1584年起就开始介绍西方的水晶球宇宙论,但存世的相关著述却在1602年以后,故将高母羡置前论述。(https://www.xing528.com)

[15]另外三种为:《天主教义》(约1593年)、《新刊僚氏正教便览》(1606年)、《新刊格物穷理便览》(1607年),均为中国人在菲律宾所刊刻。参见张秀民著,韩琦增订:《中国印刷史》(下),杭州:浙江古籍出版社2006年版,第698-699页。

[16]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,pp.1-2.

[17]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,pp.1-2;Liu Dun,“Western Knowledge of Geography Reflected in Juan Cobo's Shilu实录(1593),”in Luís Saraiva ed.,History of Mathematical Sciences,Portugal and East Asia II:Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia(1498—1759),CMAF-UL,2001,pp.45-57;方豪:《中国天主教史人物传》,北京:宗教文化出版社2007年版,第60-63页;JoséAntonio Cervera Jiménez,“Spanish Friars in the Far East:Fray Juan Cobo and His Book Shi Lu,”Historia Scientiarum 7,no.3(1998):181-198.

[18]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986;Miguel San Roman OP,“Bian zhengjiao zhenchuan shilu辩正教真传实录(Testimony of the True Religion):a catechetical book of the sixteenth century,”[Juan Cobo OP,Manila,1593],in Staf Vloeberghs ed.,History ofcatechesis in China(Leuven Chinese Studies,18),Leuven:Ferdinand Verbiest Institute,2008,pp.17-36.

[19]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,p.379.

[20]李慧博士告知此书中文译名,特此致谢。

[21]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,pp.47-49.

[22]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,pp.210-269;方豪:《中西交通史》,上海人民出版社2008年版,第551-552页,第571-573页;Liu Dun,“Western Knowledge of Geography Reflected in Juan Cobo's Shilu实录(1593),”in Luís Saraiva ed.,History of Mathematical Sciences,Portugal and East Asia II:Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia(1498-1759),Singapore:World Scientific,2001,pp.45-57.

[23]此处“宗动天”之名,乃是借用后来利玛窦等人的说法。

[24]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,pp.224-257.

[25]Fidel Villarroel,O.P.,ed.,Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录,Manila:UST Press,1986,p.253.

[26]Liu Dun,“Western Knowledge of Geography Reflected in Juan Cobo's Shilu实录(1593),”in Luís Saraiva ed.,History ofMathematical Sciences,Portugaland East Asia II:Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia(1498-1759),Singapore:World Scientific,2001,pp.45-57.

[27]感谢台北故宫博物院周维强博士的提示。参见刘广生、赵梅庄编著:《中国古代邮驿史》(修订版),北京:人民邮电出版社1999年版,第438-442页。

[28]顾炎武著,黄汝成集释,栾保群、吕宗力校点:《日知录集释》(全校本),上海古籍出版社2013年版,第616-619页。

[29]凌濛初:《拍案惊奇》,明崇祯尚友堂刻本,《续修四库全书》第1786册,第278页。

[30]同年12月2日,沙勿略病故于广东上川岛,以未能进入中国内地为憾。

[31]参见苏尔、诺尔编,沈保义、顾卫民、朱静译:《中国礼仪之争西文文献一百篇(1645—1941)》,上海古籍出版社2001年版,第175-177页。

[32]关于杨廷筠,参见钟鸣旦著,香港圣神研究中心译:《杨廷筠:明末天主教儒者》,北京:社会科学文献出版社2002年版。

[33]此书后经金尼阁翻译并部分改写为拉丁文于1615年在德国出版,引起强烈反响。后多次再版,并被翻译为法文、德文、西班牙文、英文,甚至意大利文。利玛窦的意大利手稿于1909年被意大利耶稣会士汾屠立(Pietro Tacchi Venturi,1861-1956)在耶稣会档案馆发现。在中国广为流行的《利玛窦中国札记》(中华书局1983年版)是据金尼阁1615年拉丁文版的英译本转译的。参见利玛窦著,文铮译,梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆2014年版,页I-IX。

[34]参见利玛窦著,朱维铮主编:《利玛窦中文著译集》,上海:复旦大学出版社2001年版。

[35]艾儒略述:《大西西泰利先生行迹》,抄本,《耶稣会罗马档案馆明清天主教文献》(第十二册),第221-222页。

[36]黄河清:《利玛窦对汉语的贡献》,《语文建设通讯》2003年第74期,第30-37页。

[37]现存世的利玛窦世界地图原本有两种,即1602年李之藻刻印的《坤舆万国全图》及其传本和1603年李应试刻印的《两仪玄览图》。见黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海古籍出版社2004年版,第30-40页及136页。

[38]徐光台:《17世纪初中国士人在西学译作中“演”的角色——从李应试演刻〈两仪玄览图〉到毕懋康演〈乾坤体义〉》,王宏志主编:《翻译史研究》,上海:复旦大学出版社2015年版,第1-51页。

[39]克拉维乌斯因原姓Klau或Schlüssel在德语中意为“钉子”,因此在中国被利玛窦称为丁先生。参见James M.Lattis,Between Copernicus and Galileo:Christoph Clavius and the Collapse ofPtolemaic Cosmology,Chicago/London:The University of Chicago Press,1994,p.13.

[40]关于利玛窦所介绍之四元素说,详见本书第四章。

[41]黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海古籍出版社2004年版,第165页。《两仪玄览图》与《坤舆万国全图》同,《乾坤体义》文字略有差别。

[42]汪小虎:《“日影千里差一寸”学说的历史演变》,《上海交通大学学报》(哲社版)2008年第4期,第74-80页。康熙时期通过绘制《皇舆全览图》,测得经线1度相当于200华里,还指出与从前1度250里之不同,乃是由于尺的基准不一样。《数理精蕴》下编卷一云:“里法则三百六十步计一百八十丈为一里,古称在天一度,在地二百五十里。今尺验之,在天一度,在地二百里。盖古尺得今尺之十分之八,实缘纵黍横黍之分也。”

[43]今井溱:《乾坤體義雜考》,藪內清、吉田光邦編:《明清時代の科學技術史:京都大學人文科學研究所研究報告》,京都:京都大學人文科學研究所1970年版,第35-47页。

[44]黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海古籍出版社2004年版,第168页。

[45]王绵厚认为,《两仪玄览图》中的“十一重天图”,是在《坤舆万国全图》的“九重天”外,又加第十重“宗动天”和第十一重“天主上帝天”,说法欠准确。此外,王氏还指出“十一重天”源于《易经》中的“天五地六”,此说亦值得商榷。事实上,所谓“十重天”“十一重天”及下文将要述及的“十二重天”都是欧洲中世纪的宇宙结构学说,而非源于中国。见王绵厚《利玛窦〈坤舆万国全图〉和〈两仪玄览图〉比较研究》,《辽海文物学刊》1995年第1期,第214-222页。

[46]利玛窦在“日球大于地球地球大于月球”一节中亦言:“天以辰星测之,有九重;以恒旋推之,有十一重”。

[47]今井溱:《乾坤體義雜考》,藪內清、吉田光邦編:《明清時代の科學技術史:京都大學人文科學研究所研究報告》,京都大學人文科學研究所1970年版,第35-47页。

[48]虽然中世纪关于星体大小和高下之距仍常有争论,但相关的数据自托勒密之后都没有大的变动,其中影响最大的当属伊斯兰学者阿尔·法甘尼(Al-Farghānī,约800-870年)根据《至大论》中的数据换算成的绝对值。克拉维乌斯在晚期修订版《〈天球论〉注解》中采纳的就是法甘尼的数据。参见Albert Van Helden,Measuring the Universe:Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley,Chicago/London:The University of Chicago Press,1985,pp.28-40,p.53.

[49]据今井溱《乾坤體義雜考》中表增补。

[50]据今井溱《乾坤體義雜考》中表增补。

[51]据今井溱《乾坤體義雜考》中表增补。

[52]Edward Grant,Planets,Stars,& Orbs:The Medieval Cosmos,1200-1687,Cambridge:Cambridge University Press,1996,p.316.

[53]Henrique Leitão,“The contents and contextofManuel Dias'Tianwenlüe,”in Luís Saraiva & Catherine Jamieds.,History ofMathematical Sciences,Portugal and East Asia III:The Jesuits,the Padroado and East Asian Science(1552-1773),Singapore:World Scientific,2008,pp.99-121.

[54]周希令、孔贞时、王应熊与李天经(1579—1659)同为万历四十一年(1613)进士,对西学都很友善,李天经还是教徒并成为徐光启治历的接班人。参见姚立澄:《关于〈天问略〉作者来华年代及其成书背景的若干讨论》,《自然科学史研究》2005年第2期,第156-164页;黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,上海古籍出版社2015年版,第97页。

[55]《四库全书》本将阳玛诺的“自序”和书末介绍望远镜及其天文发现的文字删除。四库提要云:“前有阳玛诺自序,舍其本术,而盛称天主之功。且举所谓第十二不动之天,为诸圣之所居,天堂之所在。奉天主者,乃得升之,以歆动下愚。盖欲借推测之有验,以证天堂之不诬,用意极为诡谲。然其考验天象,则实较古法为善。今置其荒诞售欺之说,而但取其精密有据之技,削其原序,以免荧听。其书中间涉妄谬者,刊除则文义或不相续,姑存其旧,而辟其邪说如右焉。”

[56]阳玛诺:《天问略》,《天学初函》(五),台北:台湾学生书局1986年影印本,第2633-2634页。

[57]Henrique Leitão,“The contents and contextofManuel Dias'Tianwenlüe,”in Luís Saraiva & Catherine Jamieds.,History ofMathematical Sciences,Portugal and East Asia III:The Jesuits,the Padroado and East Asian Science(1552-1773),Singapore:World Scientific,2008,pp.99-121.

[58]关于左旋说,详见第三章。中国传统的左旋说与水晶球宇宙体系中的左旋说虽有类似之处,但却有本质上的区别。

[59]参见Galileo Galilei,Sidereus Nuncius,or,The Sidereal Messenger,translated with introduction,conclusion and notes by Albert Van Helden,Chicago/London:The University of Chicago Press,1989.

[60]阳玛诺:《天问略·月食》,《天学初函》本,页43a-b。

[61]参见孙承晟:《明清之际西方光学知识在中国的传播及其影响:孙云球〈镜史〉研究》,《自然科学史研究》2007年第3期,第363-376页;王广超等:《明清之际望远镜的传入对中国天文学的影响》,《自然科学史研究》2008年第3期,第309-324页。

[62]傅汎际译义、李之藻达辞:《寰有诠》卷三,“不坏篇·论天体所以不坏”,崇祯元年灵竺玄棲刻本,《四库全书存目丛书》,子部94册,第71-72页。除望远镜之外,此节还提及了1572年超新星(《寰有诠》中称为“异星”)的发现,对当时认为该星属于月下区的彗孛、该星虽属列宿天但因土气濛映时见时不见、该星属列宿天但为天本性而生三种解释予以辩驳,最后指出该星确属列宿天,但“非天性力所成,而成于超性之能”,盖“形天本性之力,必不能成此象。惟诸所以然之初所以然者,始能施此效也。此中奥义,人不易晓。”一方面坚持月上天永恒不坏,另一方面将之归于大造之上帝。见《四库全书存目丛书》,子部94册,第65页,第69页。

[63]除《寰有诠》外,傅汎际和李之藻合译的《名理探》也是一部具有典型中世纪注疏形式的著作,译自科英布拉学院《〈辩证法大全〉注疏》。参见Joachim Kurtz,The Discovery ofChinese Logic,Leiden/Boston:Brill,2011.

[64]方豪:《李之藻研究》,台北:商务印书馆1966年版,第105-116页;石云里:《〈寰有诠〉及其影响》,《中国天文学史文集》(第6集),北京:科学出版社1994年版,第323-344页;韩琦:《傅汎际、李之藻译〈寰有诠〉及其相关问题》,《西学东渐研究》(第五辑),北京:商务印书馆2015年版,第224-234页。

[65]石云里:《〈寰有诠〉及其影响》,《中国天文学史文集》(第6集),北京:科学出版社1994年版,第323-344页。

[66]Joseph Dehergne,S.J.,Repertoire des jésuites de Chine de 1552à1880,Roma:Institutum Historicum S.I.,Paris:Letouzey & Ané,1973,p.341.

[67]李之藻:《译寰有诠序》;方豪:《中国天主教史人物传》,北京:宗教文化出版社2007年版,第146-151页。

[68]参见薄树人:《〈寰有诠〉提要》,《中国科学技术典籍通汇·天文卷》(第八分册),第451-453页;石云里:《〈寰有诠〉及其影响》,《中国天文学史文集》(第6集),北京:科学出版社1994年版,第323-344页。

[69]永瑢等撰:《四库全书总目》(上册),北京:中华书局1965年版,第1081页。

[70]参见托马斯·阿奎那著,段德智译:《神学大全》(第一集第1卷),北京:商务印书馆2013年版,第33-38页。

[71]方豪:《李之藻研究》,台北:商务印书馆1966年版,第113页。

[72]傅汎际译义,李之藻达辞:《寰有诠》卷四,“论天有几重”,崇祯元年灵竺玄棲刻本,《四库全书存目丛书》,子部94册,第104页。

[73]《寰有诠》卷四,“论宗动天以下从东从西之运”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第116-117页。

[74]《寰有诠》卷四,“论天有几重”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第103-106页。

[75]《寰有诠》卷五,“论星体大小”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第147页。

[76]《寰有诠》卷五,“论星体大小”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第147页。

[77]《寰有诠》卷五,“论星体大小”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第147页。

[78]《寰有诠》卷五,“论各天周运常期”,《四库全书存目丛书》,子部94册,第145页。

[79]Edward Grant,Planets,Stars,& Orbs:The Medieval Cosmos,1200-1687,Cambridge:Cambridge University Press,1996,p.318.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。