性格教育将其根源追溯至亚里士多德和圣经传统,而劳伦斯·柯尔伯格(Lawrence Kohlberg)的认知发展理论则具有康德主义的根源。它强调道德推理、赋予一个单一原则(罗尔斯的正义原则)为首要地位,以及它把“道德”等同于正确(the right)而不是善(the good),所有这一切都是与康德主义协调一致的。柯尔伯格也引用苏格拉底和柏拉图的作品来证实他对于道德推理而不是道德行为的重视,他引用杜威的著作来支持他给“正义社群学派”(just community schools)的许多建议。

柯尔伯格创造并解释了关于道德推理(moral reasoning)发展的理论。他的理论建立在皮亚杰的道德发展的早期观点之上,并与发展理论的阵营牢固吻合。它描述了发展的三个主要阶段,每一阶段都有两个亚阶段;这三个主要阶段被标识为前习俗的、习俗的和后习俗的。[23]在前习俗阶段(1和2),道德思想者出于对惩罚的恐惧或奖赏的希望而适当地行为;在习俗阶段(3和4),他们认识到了他们自己文化的规则和要求,并依此形成自己的举止;在后习俗阶段(5和6),他们超越了特定文化的详细规则,提出一种普遍的正义原则。

围绕习俗阶段的亚阶段,产生了大量而吸引人的争论。某一研究似乎显示,男性平均可以达到了阶段4,而女性平均达到了阶段3。这一发现(它一直被激烈地争论着)[24]使卡罗尔·吉里根(Carol Gilligan)对柯尔伯格的理论提出了挑战。因为在柯尔伯格的最初研究中,他只用到了男性被试,所以,吉里根指责说,这些发展理论是从带有偏见的数据中建构出来的。例如,阶段3——其特征是对别人反应(“好男孩”“好女孩”阶段)的敏感——可能会成为一个强调关爱、回应和交往而不是正义的成熟道德取向的始发阶段(the launching stage),有可能不是这一情形?被认为是高于阶段3的阶段4,可能只是道德发展的一种替代路径。吉里根描述着道德推理中她称之为“不同的声音”的一切,因为这一声音是从与女性的访谈中发现的,它很快就获得了女性的共鸣。[25]这一不同声音的推理要求关注情感、关注关乎生命质量的问题。有人批评说,柯尔伯格方案中的推理很少关注情感,它把美好生活的问题抛在了道德领域之外。[26]

我们将在第十章里花相当多的时间来探讨这一争论的理论问题。这里让我们思考哲学家可能会如何批评柯尔伯格的理论。如果运用我们在第七章讨论的方案,我们能够从内部、边缘、“中立”或从另一范式等角度对柯尔伯格的计划(program)提出批评。

1.置身于繁荣范式(a thriving paradigm)的研究者会扩展母理论的有用性。除了他们的生产性工作(production work)之外,他们还对范式之内的工作者常用的方法,小型亚理论和概念定义进行修补。正如我们所谈过的,当一项目的工作者花费更多的时间用于避免攻击而不是理论生产,我们担心这一理论或范式可能正在衰退(degenerating)。[27]

柯尔伯格主义者(Kohlbergians)已经面临并仍在为他们主张的几种重要观点的反对意见而斗争。例如,经验证据(empirical evidence)支持各阶段保持不变这一主张吗?这里,我们必须回忆一下阶段理论几条共同的特征:(1)发展是通过假定的各阶段有序前行的;(2)发展是不变的——主体必须有序地通过每一个阶段,而且没有后退运动(或许除非在转折阶段,在这些转折阶段主体可能会在譬如n-1和n阶段摇摆不定);(3)所描述的各阶段是普遍的。因此,如果经检验处于阶段4的人们做出了阶段2的反应,那么这种不变的主张(the claim of invariance)就受到了威胁。几位研究者暗示说,研究的答案可能确实比柯尔伯格意识到的更具情境敏感性(more situation—sensitive)。当异例(anomalies)出现时,柯尔伯格主义者通常对他们的草案和编码方案(protocols and coding schemes)做出临时性的调试来作为回应,而不是把异例看做为对理论的严重威胁。[28]

柯尔伯格主义者也不得不对他们阶段普遍性主张的反对观点做出回答。如果我们发现性别之间或跨文化之中的显著差异,我们可能会挑战这一普遍性的主张。吉里根的工作引起了人们对于普遍性的明显缺失的关注。如果在相同的文化中男性和女性达到了道德成熟的不同水准,这一理论就不能主张其阶段的普遍性。柯尔伯格主义者必须做出回应,要么通过(1)接受女性在道德上逊于男性的(在生物的或教育的基础之上)这一数百年的陈旧观念,要么通过(2)证明早期柯尔伯格的研究在其方法上或结论上是错误的。毫不奇怪,柯尔伯格主义者选择了第二种回应。[29](在第十章,我们将对那些毫不犹豫地接受第一种回应的哲学家们的工作做出一番历史的考察。)

因此,来自内部的批评集中于发现和清除范式自身机制(mechanisms)所发觉的错误。它保护着概念、信念和假设等内核(the inner core)。

2.当我们移至边缘时,我们会发现对理论的一个或多个核心概念而不是全部概念的挑战。吉里根的挑战就属此类。她并不挑战发展主义(developmentalism)本身,她甚至是否挑战了阶段理论,这一点也不十分清楚,虽然她有可能会挑战阶段理论。相反,她暗示说,有可能存在一种替代性的发展轨道(track)——这是通过研究不同的声音暗示得来的。如果吉里根是对的,那么柯尔伯格的发展主义这一特定的标志将会遭到重创,但发展主义,甚至阶段理论也许会保存下来。

来自边缘的另一挑战保存发展主义但攻击阶段理论。从这一观点出发,可能的结论是,人们确实在道德上成长或发展,某些关键能力或品格可能或多或少地有序发展,但是这些能力或品格的生长并不集中于各个阶段。

还有一种可能是,我们经常发现的阶段性的差异只是认知发展的制造物(artifacts)。例如,儿童变得越来越适当地应对规则和应用规则。这一点或许可能解释他们从前习俗阶段到习俗阶段的变化。以这种方式争辩的批评者接受一种认知发展的阶段论描述,但拒绝道德发展的阶段论描述。

3.正如我们已看到的那样,有理由怀疑任何理论或批评是真正中立的。但哲学家或许可以从计划的内部审视这一工作,评价这一工作的大部分是生产性的还是防御性的。例如,诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)关于生成性语法和语言能力理论的工作使心理语言学领域恢复了活力。还出现了大量的研究活动。毫无疑问,在相当长的时期,这一范式是建设性的。持续至少二十年之久的皮亚杰研究也可以说是同样如此。柯尔伯格方案是建设性的还是保守性的?请注意,在一个充满着怀疑的时代,回答这一问题可能依赖于我们多么努力地寻找建设性或保守性的研究。中立的可能性再一次遭到质疑。

4.我们或许可以从外部对柯尔伯格的计划提出挑战。我们仍须理解柯尔伯格主义者试图要实现什么,我们也必须要理解他们的词汇、方法和解释的方案。

例如,我们可能会挑战道德可被适当地描述为发展性这一观点。很明显,很少有人能够达到后习俗阶段,当他们真正达到这一阶段时,他们大多是西方文化中受过良好教育的白人男性。柯尔伯格从这一点得出结论说,在某些文化中,由于缺乏适当的经验,道德推理发展的步伐被放慢或在未成熟之时就被中断。但如果一种模式是真正发展性的,它只要受到适当的刺激就会浮现。如果需要某一特定类型和程度的教育,这就对这一现象的发展性本质提出了怀疑。研究者又一次抱怨说,柯尔伯格主义者经常把跨文化、性别和阶级差异视为发展受阻(arrested development)的案例,而不是该理论的反例(counterexamples)。然而,请注意,即使我们不能使这一反对意见中止,我们也许只证明了柯尔伯格的方案不是发展性的,我们也许没有对道德发展的所有理论提出过严重的质疑。

有什么能够有效地提出这样的质疑呢?哈佛大学儿童精神病学者罗伯特·考尔斯(Robert Coles)暗示说,道德发展理论是错误的,因为儿童在道德上胜过成人!如果这一争辩可得到证据的支持,发展主义(至少在道德方面)就成了一种失败的事业。

另外一种有效的挑战显示,对于道德问题的各种反应更多地依赖于情境而不是个人品格。如果能够证明在受控条件经检验处于阶段4的人们,在真实生活情境的压力下做出了更低水准的反应,发展理论就会大大地动摇。(https://www.xing528.com)

另一种重要的挑战来自于那些想知道在道德推理和道德行为之间是否存在可靠联系的那些人。柯尔伯格与苏格拉底意见相同,柯尔伯格接受知善就是施善(to know the good is to do the good)这一假设。从这一观点出发,恶永远是无知(ignorance)的一种形式。我们许多人拒斥这一观点。若将纳粹高级将领作为例子,我们注意到,他们很可能是人类历史上受到过最好教育的一代的成员,然而他们却犯下了暴行。他们甚至能对柯尔伯格的道德两难问题(dilemmas)给出高水准的反应,倘若他们被告知什么行为才算做“高尚”,他们当然可能会那么做。因此,道德教育者可能需慎重单一地运用一种过分强调认知的道德教育形式。

还有一个重要问题可能会从内部或外部产生。我们有什么理由可以相信柯尔伯格的正义原则真正代表着普遍的最高水平,从这一最高水平可提出道德的论争(launch moral arguments)?一些哲学家和经验研究者已经提出了对正义的多种替代性理解,女性主义者认为正义需要关爱加以补充(甚至为关爱所替代)。也就是说,我们或许可以挑战柯尔伯格的阶段理论的内容。在受到某种挑战时,修补工作可以从内部开展。某物可以替代正义,或者可以运用一种替代性的正义概念。

在受到另一种挑战时,没有什么替代物可以行得通。或许成熟的道德思想家并不会将自己的思想聚合于一个最重要的原则,或许相反,它们分散于多种复杂的道德方法。[30]的确,看上去似乎很可能——考虑到道德哲学的历史——基本的道德直觉(它们是不能证明的)指导着道德思考者,随着他们思想的成熟,他们朝着许多方向迈进。如果这种挑战的真实性得到支持,它将又一次构成对于阶段论的当今描述和发展主义本身的质疑。

到目前为止,我们已经考察了亚里士多德的美德伦理和康德义务论(deontology,又译道义学)的当代表现形式。运用我们的平行结构,现在应该审视基于功利主义的一种道德教育项目。它是由英国教育哲学家约翰·威尔逊(John Wilson)提出的。[31]它着手教给学生一些原则和如何运用这些原则。它的目标是培养出个体的、自律的道德主体,能够识别和应用最有可能带来的最好效果的道德主体。

因为这一道德教育项目还没有在美国公立学校中具体实施,这里我就不详细论述了。[32]但在许多大学中,我们发现了大致相似的项目。威尔逊的基本思想是,我们应该主动清晰地教授有关道德的知识。在大学阶段,许多项目现在包括伦理学的必修课程,这些课程的动机经常,至少含蓄地是功利主义的。我们教授伦理学和道德哲学,是因为这样做很可能会提高幸福之于痛苦的比率。相似地,如果我们考察一下K—12阶段的教育政策,我们会发现许多教育政策都是受功利主义的思维指导的。[33]

有基于杜威伦理学理论的道德教育项目吗?有一种项目声称具有杜威的思想的根源。价值澄清计划(Values Clarification program)反映了杜威的某些思想:它在道德领域中的价值和其他领域中的价值之间没有做出区分,它强调过程而不是价值的内容,它坚信价值体现于行动中——也就是说,如果某物在我们如何度过一生上没有起到作用,我们还认为这个某物具有价值,这一说法是不符合逻辑的。

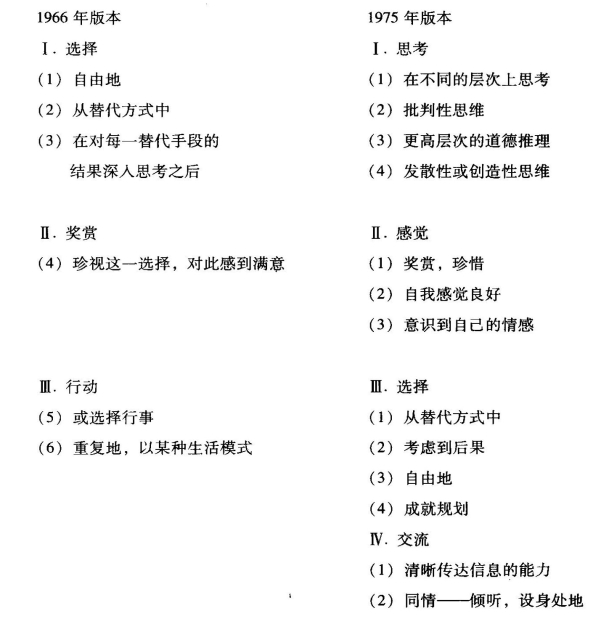

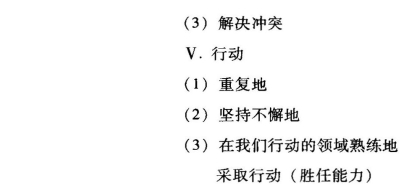

在价值澄清计划的1966年版本中,强调的是价值的选择自由。较晚的一个版本(1975年版本)聪明地强调了思维必须先于真正自由选择。我想,对于这两个版本,杜威可能都不满意。请思考图8-1。很明显,第二个版本包括了思维,坚持对于替代方法的识别和评价,因此,它可能与杜威的建议非常接近。但是,如果在课程计划中详细地实施,这些可能性都在过于公式化的教学方法中丧失了。当学生只是断言他/她“真正地”认为某物有价值时,对话经常被中止。杜威本人坚持一种更加复杂的过程。我们不能满足于仅仅“澄清”价值——如果说澄清价值,指的是我们确信我们真正拥有了这些价值。相反,我们必须参与对可能的结果、实现希望得到的结果的能力,对将要出现的但我们不希望得到的结果负责的人的能力,我们可得到的手段等的复杂分析之中。而且我们必须愿意承担一项严格的信息收集项目。对于杜威来说,自由选择并不是武断的或任性的(arbitrary or capricious)。它们是见闻广博的选择(well—informed choices)。自由并不是约束或束缚的消亡,它是一种成就。另外,因为人类是社会动物,这一过程必须要与他人互动生成,他们的情感必须要加以考虑。这一过程不是纯粹逻辑的,它也不是纯粹个人的。

图8-1 价值澄清计划

资料来源:巴里·杰森(Barry Chazan)著《当代道德教育方法》.纽约:教师学院出版社,1985年版,第48页。

因此,虽然价值澄清具有某些杜威的特点,它的商业化教材(commercial materials)并没有符合杜威的标准。人们怀疑没有任何材料能够做到这一点。个体的教师必须要知道:在她的思考中,她个人位于何处,应把她推至多远,应建议何种工作,应期待何种反应。

除了不能满足杜威的标准之外,价值澄清还受制于某些针对杜威的道德理论的批评:在道德领域和其他领域应该不要做出区分吗?我们能把价值(valuing)仅仅作为一个过程来教学吗?内容、具体价值不需要教授吗?不存在指导道德行为的稳定的、普遍的原则吗?

关于道德教育的著作甚多,我们这里还没有触及冰山之一角。但我们看到,道德教育理论如何平行或反映道德哲学的理论,我们已对一种道德教育理论做出了全面的批评分析。在第十章中,我们将从女性主义的视角重提道德教育这一主题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。