公共领域的概念由汉娜·阿伦特最早涉及并做了富有原创性、开拓性的研究,哈贝马斯的研究则使该概念风靡全球,当代的一些著名学者如加拿大的查尔斯·泰勒、美国的托马斯·雅诺斯基等人的阐释更使其大为增色。

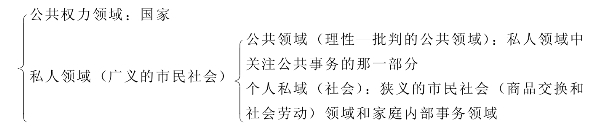

作为一种历史现象,公共领域起源于17世纪后期的英国和18世纪的法国,其典型的历史形态是资产阶级公共领域。公共领域是介于国家(即公共权力领域)和社会(即个人私域,属于私人领域)之间进行调节的一个领域,它是一个向所有公民开放、由对话组成的、旨在形成公共舆论、体现公共理性精神的、以大众传媒为主要运作工具的批判空间:一方面,它作为公共权力的批判空间与其针锋相对;另一方面,它虽然作为私人领域的一部分,立足于不受公共权力领域管辖的私人领域,却又跨越个人和家庭的樊篱,致力于公共事务。公共领域的生存空间取决于其上下两个界限的冲突与整合:随着国家与社会的分离而产生,随着国家与社会的融合而消亡。图5-1显示了公共领域及其相关概念之间的相互关系:

图5-1 “公共领域”及其相关概念关系图

公共领域不同于个人私域的最主要的标志就是能够形成公众舆论。公众舆论具有下述特征:

(1)内容具有公共性。

(2)是通过公众的辩论和协商达成的共识。

(3)其作用和功能在于同公共权力相抗衡。

(4)通过批判性功能调节国家公共权力的行使和社会需求,沟通公共领域和市民社会个人私域,缓解二者之间的紧张。

(5)以报刊和其他舆论工具为媒介发挥对政治的影响。(https://www.xing528.com)

公众舆论是公共领域存在的标志和象征,而批判性则是公众舆论的灵魂。公众舆论一旦丧失其政治批判功能便不复存在,公共领域也随之瓦解。

资产阶级公共领域包括文学公共领域和政治公共领域两大部分。文学公共领域的发生场所是咖啡馆、沙龙和文学艺术俱乐部等,它是公共批判的练习场所,公共舆论的发生地,是资产阶级公共领域的萌芽形态。政治公共领域是文学公共领域的进一步完善和成熟,是公众舆论和公共权力直接交锋的场所。与此相对应,资产阶级公共领域的话题也集中于政治话题与文学艺术话题。

在《公共领域的结构转型》一书中,哈贝马斯用很大篇幅对传媒在资产阶级公共领域建构过程中的重要作用进行了论述。这种作用是双重的:自由资本主义时期,传媒行使批判和监督功能,提供充分的意见表达空间,对公共领域的建构起到了积极促进作用——这是哈贝马斯所认同的真正意义上的公共领域;垄断资本主义时期,传媒受到公共权力(国家)和市场势力(商业)的双重宰制,成为消极破坏公共领域的基石。哈氏援引美国传播学者施拉姆的术语说,即时付酬新闻(诸如漫画、腐败、事故、灾难、运动、娱乐、社会新闻和人情故事)不断排挤延期付酬新闻(诸如公共事务、社会问题、经济事件、教育和健康),“阅读公众的批判逐渐让位于消费者‘交换彼此品味与爱好’”,因而“文化批判公众”变成了“文化消费公众”,即被操纵的公众,这样,文学公共领域消失了,取而代之的是文化消费的伪公共领域或伪私人领域——哈贝马斯称之为公共领域的“重新封建化”[14]。

就中国的政治传统而言,并没有公域与私域明确划分的实践和观念。由于中国社会的道德是从家庭延伸出去的,因此,传统中国也不存在一个同个体生活领域相对的公共场所[15]。有学者如此论述道:“撇开中国传统社会有无公共领域之争暂且不言,即使有,其空间必狭小,其密度必稀薄。”[16]政治学家邹谠认为,中国在改革开放以前的国家政治权利框架是全能主义的[17]。全能主义(totalism)意指“政治权利可以侵入社会的各个领域和个人生活的诸多方面,在原则上它不受法律、思想、道德(包括宗教)的限制”。改革开放以后,情况发生了一定变化,中国人的经济、社会、知识与个人生活较过去有了更多的自由。然而,正如著名历史学家林毓生所说:“逃避政治权威的个人的‘私的领域’,现在当然比以前扩大了;但‘公共领域’却并不因个人在‘私的领域’的活动空间的扩大而能建立起来。”[18]

究其原因,站在传媒的角度来看,中国在现实中缺乏一套能充分容纳民意表达、并将民意反映到公共政策和公共事务的决策和裁判中去的机制。与此同时,中国缺乏“新闻自由”传统,人们更习惯的是“舆论监督”一词,它基本上是先有政府权力的一种延伸和补充,即便如此,传统媒体的舆论监督环境也在不断恶化[19]。因此,在传统媒体时代,中国的公共议题很大部分是由政府和主流媒体规定的,普通民众鲜有参与构建的机会,使得政治领域的公共空间无以形成、公共制度无以安排、公共舆论无以发挥其功能。施拉姆曾言:“阅听大众应以传播动力主要的推动者自任。我们坚信大众将可获得他们所需要的一种传播制度。”[20]显然,大众所需要的传播制度,就是能够表达大众意见、反映大众心声,使被权力异化的大众传媒还原其本来的沟通交流和公共领域功能的传播制度。

互联网的崛起使中国公共领域的建设出现了希望的曙光。如前所述,公共领域介于国家和社会之间,存在的前提是有一个独立于国家的“私人领域”(广义的市民社会)。网络技术的发展促成了这一“私人领域”的出现,论坛、博客、播客、微博、视频分享等网络新兴媒体就是这样一种“私人领域”——一个较少受到制度化的政治权威、媒介意识形态和社会习俗控制的言论空间,一个可以理性辩论、批判特权的论坛。在这里,普通公民可以自由传递信息,就一切私人性与公共性的话题自由参与、平等对话、充分发表意见。当某一问题引起众多“私人”的关注时,便会围绕其展开进一步的深入讨论,形成公共舆论,并在平等协商中逐步达成共识,最终通过影响公共权力领域来促进问题的解决。

一旦“沉默的大多数”获得了自由言说的机会,长期受到压抑的情绪便如火山喷发,不可遏制。2003年的孙志刚事件、刘涌案、黄静裸死案、孙大午案使中国网民看到了互联网作为个人表达和公共讨论的崭新平台,在改变社会进程中的巨大力量,这一年被称为“网络舆论发轫年”。此后,中国的网络舆情呈现出异常活跃的态势。湖北佘祥林“杀妻”冤案、重庆“最牛钉子户”、山西黑砖窑事件、厦门PX事件、华南虎真伪案、艳照门、林嘉祥猥亵门、“躲猫猫”事件、邓玉娇案、夏俊峰案、李某某强奸案、上海法官集体嫖娼案、三亚“海天盛宴”事件、刘铁男案、“房姐”龚爱爱案、山东兖州网友骂交警被拘留等标志性事件频出。在2008年雪灾、汶川地震、瓮安事件、毒奶粉等重大事件中,网络媒体无一缺席。以网络为载体的舆论监督,特别是对特殊利益团体的监督成效非凡,已成为推动社会公正的新工具。

现在,网民通过新闻生产,不但可以迅速形成网络热点,还能够吸引传统媒体的关注和介入,为传统媒体设置议程,对整个媒介生态的塑造产生巨大的影响。中国的网络公共领域尽管还存在着非理性言论泛滥、社会责任感缺席、话题同构性严重等问题,但毕竟已经开始蓬勃地生长起来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。