明清时期,长三角地区人口流动的主要交通工具是舟船,即所谓“南船北马”,人们以此通过四通八达的水路系统进行各种生产生活活动[45]。在各类舟船中,具有公共交通功能的主要是航船。以从上海至杭州为例,航船的行程一般需要五六天[46]。光绪年间各地出现快班船后,“航船的乘客大为减少”[47]。甲午战后,作为近代交通的先声——轮船航运在内河中广泛兴起[48]。轮船在速度上大胜航船,沪杭行程缩短至24个小时左右[49],因此对航船运输造成了强大的冲击。火车作为行驶速度最快的陆上交通工具,在缩短旅行时间、加速人口流动方面更具有革命性意义。从各时期的时刻表即可窥得一斑:清末两路开通之初,上海到南京最快需要7小时18分钟左右,到杭州5小时13分[50]。随着铁路自身的不断发展,火车的行车时间也不断在缩短(战争前后除外),如1922年初沪宁之间最快行车时间已缩短为6小时13分,沪杭间只需4小时45分钟[51]。到1937年抗战爆发前,上海北站至杭州城站和南京下关站最快分别为4小时和4小时48分[52]。

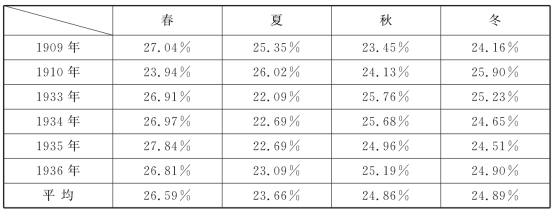

表2 沪宁、沪杭甬铁路人口流动季节比例

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

注1:清末农历二月至四月、民国公历3—5月为春;农历五至七月、公历6—8月为夏;农历八至十月、公历9—11月为秋;农历十一至十二月及正月,公历12、1、2月为冬。

注2:1909—1910年仅浙江铁路(沪杭甬铁路浙江段)自身及江苏铁路(该路江苏段)连带统计之人次,江苏铁路自身部分无记载。

资料来源:《沪宁铁路搭客人数月别表》(1909年),邮传部编《邮传部第三次统计表》路政上,北京:编者,1909年;(北京政府)交通部统计委员会编《宣统二年邮传部统计图表》,北京:编者,1915年,统计表第38—39页;《客票类别总表》(1909—1910年),商办全浙铁路有限公司编《商办全浙铁路有限公司报告》,1909—1910年;《载运旅客统计》,《国有铁路统计月刊》,1933—1936年各期;《中华民国国有铁路营业进款概数月报表》,《铁路杂志》,1936—1937年。根据上述资料统计计算。

再从季节角度来看,表2列举清末及1930年代若干年份的情况。从中可见春季的流动比例最高,夏季最低,冬季略多于秋季。由于各种统计资料缺乏乘客职业身份的记载,我们无法判断乘客自身的出行目的与各个季节之间的关系,所以只能从铁路本身分析其原因:春季有较大一部分人流为旅游之目的,京沪沪杭甬铁路管理局(以下简称“两路局”)在1930年代大力发展铁路旅游,如开行各种游览专车、创办昆山青阳港花园饭店、扩建莫干山铁路旅馆等,因此在《国有铁路统计月刊》1933至1936年的统计数据中,历年春季“游览”项的比例大多高于其他月份;夏季天气炎热,民众的出行意愿较低,且因客车车辆条件较差,尤其是历年乘坐人数最多的三、四等客车缺乏电扇等简易防暑设备[53],因此成为人流量减少的因素之一;冬季的情况与当代中国的“春运”相类似,如1935年1月,两路局鉴于镇江“客居上海人士,乘便回乡者,实繁有徙,劳工尤占多数”而增开“沪镇三、四等临时专车”[54],虽然性质相近,但其规模与“春运”不可同日而语。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。