长江三角洲地区是中国铁路的发源地。1876年7月1日,作为“近代中国第一路”[14]的吴淞铁路之上海至江湾段开通[15]。通车伊始,“欲搭坐者已繁难不可计数,觉客车实不敷所用”[16]。8月初,因火车轧死一名清兵引起清政府的交涉而一度停运,但从12月1日全线恢复运营到次年10月22日被清方收回,其营业状况尚称稳定:据《申报》报道,全线至1877年8月25日共输送旅客161331人次,每周的纯利润为27英镑[17];笔者另据英国外交部档案整理计算,1877年1—10月共输送158738人次(其中95%以上均为三等车人次,大部分往来于吴淞与上海之间,详见第二节),营业收入总计为34561.08英镑[18]。

吴淞铁路通车不到一年即被清政府收回并拆除,上海至吴淞沿线的铁路人口流动随即中止,行进方式又退回到传统时期的水路与陆路[19]。直到1895年12月,时任两江总督的张之洞上奏清廷提出建设从吴淞经上海至南京的沪宁铁路的具体方案[20],原吴淞铁路才作为其中一部分(更名为淞沪铁路)得以重建,而贯通整个长三角地区的铁路建设也随之拉开了帷幕。1897年2月该路开工,1898年9月通车。表1中显示1904年沪宁铁路即有12万人次的客运量,但因该路尚未开工,故笔者姑且判断为通过淞沪铁路输送的客流量。

与此同时,英国以最惠国待遇及利益均沾为由,于1898年4月向清政府提出承办沪宁铁路并随即签署《沪宁铁路草合同》,并开始勘测具体路线。但此后英方不断要求扩大其利益[21],双方经协商后于1903年7月正式签订《沪宁铁路借款合同》,1905年4月该路正式动工,11月从上海通车至南翔,1906年7月抵苏州、无锡[22],此时的沪宁铁路已将当时中国东部最大的口岸城市、江苏省会以及新兴工商业城市联为一气,故当年的客运人次增长了71%。1907年通车至常州、镇江后,流动量与上一年相比猛增了一倍有余,达109%。而1908年4月上海至南京全线贯通后,其增长幅度却回落到近60%。从某种程度上可以说明,苏南另一大府常州以及开埠早于南京(时称江宁)近四十年的镇江,其发展程度已超过太平天国后严重衰落的南京。

与此同时,长三角南翼连接上海与杭州、宁波的沪杭甬铁路也开始筹划建设。1897年开始,浙江已有建造杭州钱塘江江边至拱宸桥(江墅铁路的前身)以及宁波至绍兴铁路的计划[23]。《沪宁铁路草合同》签订不久,1898年10月英国通过《苏杭甬铁路草约》获取了该路的借款权。之后因庚子事变、南非战争的影响,英方仅初步勘测了部分路段[24],并未投入实际建设。1903年浙江绅商获准开办“杭州铁路公司”筹建江墅铁路,以连通大运河与钱塘江之客货运输。

1905年鉴于列强谋取路权日亟,浙籍绅商又创办了“商办全浙铁路有限公司”,次年江苏“商办苏省铁路股份有限公司”亦告成立,其目标均要求清政府废除草约各款,收回路权自行商办。同时两公司于1906年起将工程付诸实施,首先建设江墅路,然后分别从沪、杭两地向枫泾建设,翌年9月江墅路先行通车,至年底已有近15万人次往来于拱宸桥、杭州至江干一线(参见表1)。但是,商办之举使得英国以草约未废、贷款权归属仍归英方为由,一再压迫清政府与其订立正约。清廷遂决定采取所谓“部借部还”的方法了事,然此举无异于出卖路权,因此江浙绅民纷纷投入排拒英国借款的运动,史称“江浙铁路风潮”[25]。

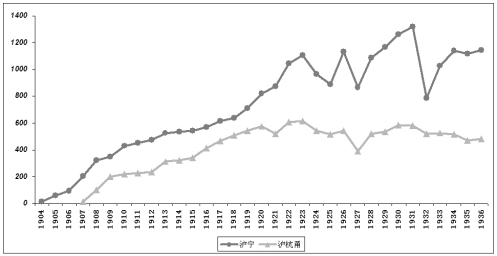

表1 沪宁、沪杭甬铁路历年载运旅客人次表(1904—1936年)

续表

注1:经多方搜寻,笔者未能找到一份统一记载上述数据的资料,只得将下列文献综合、归并使用,但仍可保证各项数据均来自铁路系统内部。

注2:近代铁路客运人次分为“起运”和“载运”两种。简言之,前者仅为一条铁路内部发生的运输量,后者还包含与其他铁路联运所产生的数量。为完整起见,本表数据均采用“载运”人次。因资料本身之记载不甚统一,故将未标明之数据(如清末时期)默认为“载运”人次。部分年份各资料记载不一者,除注明为校正数(1931—1935年)外,一般以均取最多者。

资料来源(按时序排列):〔清〕邮传部、(北京政府)交通部编《邮传部统计表》,北京:编者,1907—1911年;商办全浙铁路有限公司编《商办全浙铁路有限公司报告》,杭州:编者,1907—1911年;商办苏省铁路股份有限公司编《商办苏省铁路股份有限公司报告》,上海:编者,1908—1913年;(北京政府)交通部编《交通部统计图表》,北京:编者,1912—1916年;(北京政府)交通部编《交通部国有铁路会计统计总报告》,北京:编者,1915—1924年;(国民政府)交通部、铁道部编《中华国有铁路会计统计总报告》,南京:编者,1925—1935年;(国民政府)交通、铁道部交通史编纂委员会编《交通史路政编》第10册;《统计月报》(国民政府主计处统计局编),1937年。具体页码从略。1934、1935两年之《中华国有铁路统计总报告》改按会计年度编印,记载时限为本年的7月到下一年的6月,故1934—1936年的数据转采自《统计月报》,该数据由铁道部研究室报告提供。

虽然最终中英双方于1908年3月签订了《沪杭甬铁路借款合同》,但两公司还是保住了铁路的建筑权和经营权[26],随着当年上海至松江以及艮山至长安段的通车,人口流动量出现了557%的显著增长。1909年9月沪杭段全线建成通车,其增长率高于沪宁路全线通车时的幅度。

随着铁路自身业务的拓展、轮船航运业的衰退、周边铁路的通车以及沿线经济社会的发展,旅客列车的开行次数与行车时间分别出现上升和缩短的趋势,两路的人口流动量也因此逐年稳步上升。如1910年沪宁路人流量因南京举办“南洋劝业会”而上升了近25%,出现了“旅客特别进款”。1912年南京临时政府的成立,沪宁夜班车的开行[27]和津浦铁路的全线开通均成为增长的原动力。1914年沪杭甬铁路改为国有,实际管理权归沪宁铁路管理局所有。1916年两路联络线在上海西郊贯通,从南京到杭州畅通无阻,因此当年和次年的增长幅度都有显著提升,尤其是沪杭甬铁路均超过了10%。1922年两路的涨幅均超过了15%,以致出现“车辆不敷,乘客拥挤”的情形[28]。1923年两路的流动人次之和位列历年第三,当年的沪杭甬路更是达到其最高值。(https://www.xing528.com)

但是,人口流动量往往受到国内战争、自然灾害等不稳定因素的冲击而产生波动:1911年辛亥革命及1913年“二次革命”时期,南京一带均成为主要战场,但两路的变动率不降反升,其原因在于当战场未遍布全线,铁路运输也未因此停止的情况下,人口流动的规模往往因避难的需要而迅速扩大,如辛亥年沪宁沿线“挈家避难乘车者,苏、锡、常、镇、宁各大站无日不摩肩击毂,纷至沓来”[29]。1913年战争爆发后,南京、上海避难来苏者“不可以千百计”[30]。再就自然灾害而言,1911年夏秋长江流域暴发洪水,“上海商务随之减色”,沪宁路大受影响,所以虽然辛亥革命前后避难人流大涨,但全年的增长率仍不到5%。1921年沪杭甬路出现通车以来的首次负增长,则是因为所有客车车票均征收附加赈款救济华北地震、水灾而致乘客减少,沪宁路的短距离客流也“颇受影响”[31];国际形势也对铁路造成了极大的影响:1914年一战爆发后杭州至宁波段的曹娥江桥因建筑材料由德国提供而被迫停工,以致杭甬段直到侵华日军占领杭州时仍未能贯通(1937年10月杭州至东关段虽已抢通,但曹娥江桥仍未建成)。因此,甬曹(娥)段一直孤悬一线,沪甬之间的人流基本都经由海上运输信道,加之沪杭沿线经济社会落后于沪宁地区,因此从图1中我们很容易发现沪杭甬路远远低于沪宁路的人口流动量。

图1 沪宁、沪杭甬铁路历年载运旅客人次折线图(1904—1936)单位:万人次

资料来源:根据表1数据绘制

虽然清末民初两路的人口流动量一直保持增长态势,但到了1924—1925年两次江浙战争成为其转折点——1924年9月战争爆发后,沪宁路沿线成为主战场,该路完全或部分停止行车共计101天,1925年1—5月则达到121天;沪杭甬路相对较短,分别为46天和1925年1月初的4天[32]。铁路恢复运输后,车辆又遭到军队的劫掠,截至1925年4月底,两路被各方军队抢占的卧车共计47辆[33],另有大量车辆遭破坏[34]。1925年“五卅”之后,上海及其周边地区持续数月的劳资纠纷、工人运动也对客运产生了“不利的影响”[35]。虽然1926年局势稳定后又迅速回升到战前的水平,但10月爆发的夏超独立事件和次年的北伐战争使得铁路成为战争工具[36],沪杭甬路沪杭段的正常行车从2月中旬到3月底完全中断,沪宁路中断时间为3—4月。1927年的人口流动量因此创下了通车以来的最大降幅,成为“史上最艰难的一年”[37]。

南京国民政府成立后,其在江浙一带的政权得到迅速巩固,1928年人口流动量又得以迅速恢复。由于南京成为首都,沿线主要站点来往首都的人次大为增加[38]。1929年国民政府通过外交谈判从英国手中收回了沪宁铁路的路权,在将其更名为京沪铁路的同时,采取措施革除了英人管理的种种弊端,并全力发展铁路各项事业,1930、1931年两路的人流量也随之提升至通车以来的最大值。惜乎好景不长,从1932年起,两路的人口流动量由盛转衰,沪杭甬路甚至出现连续多年的倒退。究其原因:首先,是受1932年“一二八”淞沪抗战的剧烈冲击,与前述战争不同的是,此次战役并非由江浙向上海推进,因此在京沪铁路上海至南翔段停运近四个月[39]的时间里,以往时局动荡时京沪沿线欲避居有租界庇护的上海的人口均无法通过铁路到达,因此导致当年的客流下降率跌破30%的历史极值;第二,由世界经济危机引发的“沿线工商不振”[40]造成了更深层次的影响,譬如承载商务性人流的二、三等客车的上座率即严重缩水,甚至到了低于1910年代的程度;第三,随着长三角地区公路和城市道路建设的不断推进,汽车对火车形成了日益加剧的竞争之势,尤以短距离的沪锡、沪翔、淞沪、拱闸、甬曹各区间为甚[41]。在上述各种不利因素的制约下,尽管铁路方面持续、大力改善自身业务,如加密车次、缩短行车时间、办理陆海空联运、设置营业所、举办各项旅游等各种方法招揽客运,但效果均难如预期。尽管1930年代南京下关轮渡、杭江(浙赣)铁路、苏嘉铁路等工程相继建成营运,从理论层面上拓展了两路沿线人口向全国各地流动的通达性(accessibility)[42],但并未从根本上扭转客运衰退的局面。

图2 长三角地区铁路、公路交通示意图(1935—1937)

资料来源:京沪沪杭甬铁路管理局工务处工程科编《京沪沪杭甬铁路全图》,上海:编者,1935年;浙江省公路管理局编《浙江省公路路线图》,杭州:编者,1937年;《江苏省政建设月刊》,1936—1937年

综上所述,从晚清到抗战前,长三角地区通过沪宁、沪杭甬铁路流动的人口总量不断增长。其中1904年至1936年流动总量达到370845224人次,接近“四万万”,年均11237734人次。北翼沪宁沿线为241560576人次,多出南翼沪杭甬地区(129284648人次)近一倍。无论是总量、年均量还是两路各自的输送量,均高居全国铁路之首;两路基本全线通车后(1909—1936)的年均变动率为4.97%(另据1948年上海市都市计划委员会计算,1915至1937年的“历年递增平均值”为3.86%)[43]。其趋势呈现出先速增后趋缓并伴有大幅波动的现象。南翼变动趋势较为平缓,北翼则相对剧烈,波动多由战争引起,但并非所有战争都引发向下的趋势。沪宁、沪杭甬铁路以不到全国铁路总里程5%的路线长度,输送了占同时期全国铁路27.8%的流动人口[44],足见长三角地区是当时人口流动利用铁路交通最广泛的区域。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。