对于一个土生土长的甘肃人而言,飞天是一个伴随着成长的记忆符号,无论是《丝路花雨》,还是第一届兰交会的标志,那个神秘飘逸的女神形象始终令人神往。

敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天。据常书鸿先生在《敦煌飞天》艺术画册序言中说,“总计4500余身”,最大的长达两米多,而最小的飞天不足五厘米。可以说是全世界佛教石窟寺庙中,保存飞天最多的石窟。

从起源和职能上来说,飞天不是一位神,它是乾闼婆与紧那罗的复合体。乾闼婆是印度古梵文的音译,意译为天歌神,由于他周身散发香气,又叫香音神。紧那罗是印度古梵文的音译,意译为天乐神。乾闼婆和紧那罗原来是印度古神话与婆罗门教中的娱乐神和歌舞神,他们一个善歌,一个善舞,形影不离,融洽和谐,是恩爱夫妻,后来被佛教吸收,化为天龙八部众神中的两部小神。唐代慧琳《音义》解释说:“真陀罗,古作紧那罗,音乐天,有微妙音响,能作歌舞。男则马首人身,能歌;女则端正,能舞。次此天女,多与乾闼婆为妻也。”[4]乾闼婆与紧那罗被佛教列入天龙八部神后,随着佛教理论、艺术审美以及艺术创作的发展需要,由原来的马头人身的狰狞面目,逐渐演化为眉目清秀、体态优美的天人飞仙了。

乾闼婆和紧那罗最初在佛教天龙八部众神中的职能是有区别的。乾闼婆(香音神)的任务是在佛教净土世界里散发香气,为佛陀、菩萨献花、布香、从宝、作礼赞,他栖身于花丛中,飞翔于天宫云霄;紧那罗(天乐神)在佛国净土世界里,为佛陀、菩萨、众神、天人奏乐歌舞,居住在天宫,不能飞翔于云霄。后来乾闼婆和紧那罗的职能随着古代画师们的艺术创作,逐步混为一体:乾闼婆抱持乐器在空中,载歌载舞;紧那罗亦冲出天宫楼阁,飞翔于云霄。乾闼婆和紧那罗男女不分,合为一体,化为后世佛教艺术中的飞天。西魏时,莫高窟已出现了持乐器歌舞的乾闼婆。隋代以后,乾闼婆和紧那罗混为一体,已无法分辨了。只是音乐界、舞蹈界写文章时,为了把他们和乐伎加以区别,把早期天宫奏乐的紧那罗定名为天宫伎乐,把后来合为一体、持乐歌舞的飞天定名为飞天伎乐。据郑汝中先生在《敦煌壁画乐伎》中统计:仅莫高窟就绘有飞天4500余身。其中所抱持乐器的飞天乐伎有600余身。[5]

道教中常把羽化升天的神话人物称为“仙”,把能在空中飞行的天神称为“飞仙”。宋《太平御览》卷662引《天仙品》中记载:“飞行云中,神化轻举,以为天仙,亦云飞仙。”[6]这种会飞的仙人多被画在墓室壁画中,象征着墓室主人的灵魂能羽化升天。佛教传入中国后,与中国的道教交流融合,将道教的飞仙与佛教的乐神结合。在佛教初传不久的魏晋南北朝时,曾经把壁画中的飞天亦称为“飞仙”,是“飞天”“飞仙”不分的。后来随着佛教在中国的深入发展,佛教的飞天、道教的飞仙虽然在艺术形象上互相融合,但在名称上,只把佛教石窟壁画中的空中飞神称为飞天。

敦煌的飞天从形象上说,它是多种文化的复合体。飞天的故乡虽在印度,但敦煌飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育而成的。它是印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞天长期交流、融合为一的结果,是具有中国文化特色的飞天。它不长翅膀不生羽毛,没有背后佛光,借助彩云而不依靠彩云,凭借飘曳的衣裙、飞舞的彩带而凌空翱翔。敦煌飞天可以说是中国艺术家天才的创作。[7]

飞天在传入中国以后,结合悠久的中国音乐文化,有了重大的发展,那就是强调音乐性。原来印度的飞天持乐器的图形较少,而在音乐文化精深的中国,“伎乐飞天”则成为飞天的主流。莫高窟持有乐器的飞天乐伎共637身,手持各类乐器40余种。而中国飞天的舞蹈意识出自印度传统的舞蹈,结合中国的歌舞伎乐,经过多种因素的交织、积淀,在中国的文化土壤中形成了自己独特的艺术形象。[8]

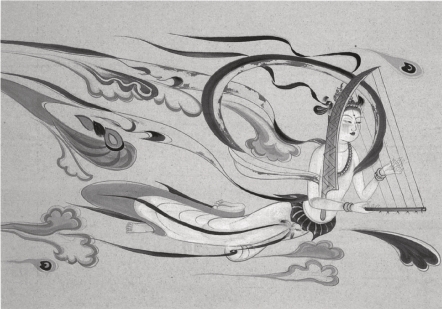

图29 鼓琴飞天(427窟)

敦煌飞天是在中华民族传统文化艺术的基础上,不断吸收印度飞天的成分,融合西域、中原飞天的成就,发展创作出来的。从十六国起,历经北凉、北魏、西魏、北周、隋代五个朝代,百年的时间,完成了敦煌飞天中外、东西、南北的互相交流、吸收、融合,完成了中国化历程。郑汝中先生在《中国飞天艺术》一书中将各时期的飞天的特征进行了归纳:(1)西凉北魏时期。西凉时期是飞天在壁画中呈现初期,属于模仿照搬时期,此时飞天造型有强烈西域特征,为男性,身体短粗,矫健,束发髻,深目高鼻,上身半裸,袒臂赤足,腰系围裙,肩披大巾,下着长裙。动作笨拙僵硬,用身体扭曲表示飞动。北魏时期,飞天脸型略长,五官匀称,身材也渐修长,动势也稍轻缓,开始运用巾带表示飞翔。西魏时期,人物造型趋向女性,为半裸,彩云中长裙飞舞,头束高髻,或披长发,体态婀娜,柔软飘逸。(2)北周隋时期。飞天形象为上身裸露、下系长裙、头戴皇冠、体态健美的男性飞天;进入隋代主要为女性造型,眉清目秀,身体修长,动作舒展轻柔。(3)唐代时期。唐代时期壁画飞天十分繁盛和成熟,此时的飞天女性化,成为翩翩起舞的仙女形象,上身裸露,下系长裙,飘带旋回,衣纹流畅。千姿百态,轻盈潇洒。(4)宋、西夏、元时期。敦煌壁画进入衰落时期,此时飞天造型千篇一律,缺乏神韵。

唐代的飞天在中国壁画艺术史上绝对可以称得上是一个奇迹,她们在活动领域与艺术形象方面都进入了一个新时代。在唐代,飞天的活动空间是很广泛的,佛殿窟顶的藻井四周,正壁大龛的顶部,那象征着西方极乐世界的蔚蓝天空,都成了飞天们翱翔的领域。而且这些飞天,多以女性形象为主,展现其轻盈、婀娜,彩带翩翩飞舞、千姿百态地在天空中自由翱翔的情景。她们或飞绕在佛陀的头顶,或飞翔在极乐世界的上空,有的脚踏彩云,徐徐降落;有的昂首振臂,腾空而上;有的手捧鲜花,直冲云霄;有的手托花盘,横空飘游;有的挥舞长飘带,在重楼高阁之上腾空而起;有的奔腾自如,凌空回首。衣裙飘曳,舞带飞卷,正如唐代大诗人李白咏赞仙女说:“素手把芙蓉,虚步蹑太空。霓裳曳广带,飘浮升天行。”唐代莫高窟中的飞天,正是这些仙女们的生动写照。除了单身独自遨游的飞天外,唐代还出现了成对的双飞天,她们有的互相追赶,形成一个疾速旋转的圆圈;有的手挥莲蕾,并肩从碧空悠悠降落;有的一个在前面飞,扬手散花,回首呼应,另一个在后面追,彩带随风飘向了身后,使我们如睹仙女们追逐嬉戏。这时期的敦煌飞天,已少有印度、西域飞天的风貌,是完全中国化的飞天,可以说在艺术形象上达到了最完美的阶段。[9]

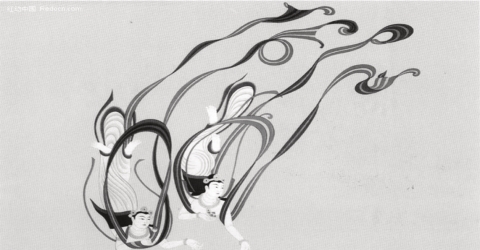

图30 敦煌莫高窟壁画双飞天(321窟,初唐)

(2010年上海人民美术出版社出版的明信片)

唐代的飞天是飞动的,是富于变幻的,是充满生命灵性的,她们在空中跳跃、悬游、浮游、翻飞,或冉冉上升,或舒展自如,有着各种各样丰富的动势。更主要的还是表现在升腾和俯冲的姿势上,她们有的像飞鸟从高空俯冲直下,有的则斜掠疾扫,翩然回翔,动作虽然惊险,却绝不会给人以即将坠落的感觉,做到了静与动的完美统一。很多人都见过西方基督教世界里的天使画像,那些可爱的金发裸体童子们是靠着身体上的双翼来飞翔的。敦煌的飞天们却没有生出两只翅膀,但人们相信她们与生俱来的飞行神通。在东方神话体系中,神仙的飞行是一种超自然的跃动,不需要任何外在的辅助。为了能表现出飞天飞行的动感,画家们特别把注意力放在她们的衣裙飘带和天空中的流云上:飞天的动势和衣带、云气、飞花构成了和谐的飞行韵律,好像是飞天的动势导致了衣带的飘动,微风的荡漾又使飞花随意飘浮;又好像是风吹云动才导致了衣带的飘举,云动带飘又推动着飞天的飞翔。有形的人、带、云、花和无形的风互相影响渗透,形成一组永远飞升的统一旋律。壁画中飞天的飞动之美,正是唐代城市乐舞艺术的一种升华,是唐代现实社会中的舞蹈在佛教世界的一种折射。画家抓住舞蹈动作中那一个个美的瞬间,将之凝定为一个永恒的画面。

图31 赴会菩萨(17窟)

飞天形象反映的是一种时代精神。唐代前期的飞天具有奋发进取、豪迈有力、自由奔放、奇姿异态、变化无穷的飞动之美,这与唐王朝前期开明的政治、强大的国力、繁荣的经济、丰富的文化、开放的国策、奋发进取的时代精神是一致的。最具有唐代前期风格特点的飞天,是画在初唐第321窟中的双飞天和盛唐第320窟中的四飞天。唐代后期的飞天,在动势和姿态上已没有了前期那种奋发进取的精神和自由欢乐的情绪;在艺术造型上人体已由丰满娇美变为清瘦朴实;衣饰上已由艳丽丰厚转为淡雅轻薄;神态上已由激奋欢乐变为平静忧思。[10]

“伎乐飞天”是敦煌壁画中比较普遍的一类飞天形象,在敦煌壁画的飞天数量中所占的比例有三分之一。这些伎乐飞天手持各式乐器,飞舞在佛像众神的周围,营造出一种仙境圣地的欢乐景象。伎乐飞天吹奏乐器的姿势、神态、舞蹈的身姿动态与中国传统乐舞十分相仿,有长巾舞、独鼓舞、长袖舞、琵琶舞等传统舞蹈。此外伎乐飞天手中所拿乐器类型也有许多华夏中原的乐器。敦煌伎乐飞天形象具有不同时代的审美特征。敦煌早期壁画中的伎乐形象,多数都是半裸束裙、披巾戴冠的形象,形如菩萨。多画在洞窟上部的天宫楼阁里,有比较明显的印度、西域的印迹。如,莫高窟北凉272窟描绘的斗四藻井飞天、北魏288窟说法图中的飞天等,显得有些滞重粗犷。西魏249窟两个伎乐形象,一人吹笛,一人起舞,衣饰飘摇,色彩明丽,虽仍未摆脱早期飞天略显沉重下坠的“U”形体态,但已具有空灵自由的神韵。而唐代的伎乐飞天形象则变得轻盈灵动,形象更趋完美,舞蹈动作千姿百态,其中扭腰出胯形成的“S”形三道弯,是一种夸张性的表现手法,给人以新颖别致的体态美。唐代的飞天线条如行云流水,具有强烈的动感,整个画面显得生动活泼。如初唐莫高窟321窟的双飞天、中唐329窟的飞天等,都具有这些特点。因此当代舞台再现飞天形象的,基本上以唐代舞风为依据。中唐莫高窟112窟壁画《观无量寿经变》有著名的反弹琵琶伎乐形象,那舞动的琵琶,飘逸的身姿,成为敦煌乐舞形象的经典之作,并成为1979年蜚声海外的舞剧《丝路花雨》中女主角“英娘”的典型舞姿。[11]

飞天伎乐在佛国世界中的地位是卑微的,在各种佛教活动中,她们只能担任配角,起烘托气氛的作用。但我们谁也不会否认,她们在佛国诸神世界中是最美的,唐代的画工们在塑造她们的艺术形象时,以人世间最美好的女子为蓝本,同时也倾注着艺术家们内心深处对爱和一切美好事物的追求。飞天伎乐无与伦比的美,为敦煌的艺术注入了强大的生命力。随着伎乐飞天一起飞舞的还有各种乐器,据说,敦煌石窟绘有乐器图像六千余件,不同的乐器就有四十种以上,打击、吹奏、弹拨、拉弦乐器种类俱全,超过任何石窟的乐器种类。箜篌、五弦葫芦琴、古筝、横笛、排箫、筚篥、笙、竽、腰鼓、拍板、胡琴等,绘制得丰富多彩,是世界罕见的古代音乐史和乐器形象的资料宝库。莫高窟第220窟《药师经变图》展现的是一幅多民族大型乐队演奏图,对唐代宫廷演奏规模、方式和乐工的服装、发式描绘得非常传神,非常形象,可以说是一幅有关宫廷乐舞生活的缩影图。通过这样一幅壁画,我们可以想象出唐代恢宏的宫廷演奏。此外,在敦煌遗书中还有珍贵的敦煌乐谱、舞谱,以及其他与音乐有关的文献史料等等,它为中国古代音乐史的研究提供了重要的依据。(https://www.xing528.com)

图32 伎乐飞天

除伎乐飞天之外,敦煌飞天还有散花飞天和持花飞天,她们飞动的舞姿也是古代舞蹈者舞姿的再现。“敦煌飞天是舞蹈艺术的升华,不是没有道理。因为敦煌飞天凝聚着中华民族的智慧;在那飞动飘逸、绮丽之中,凝聚着绘画、舞蹈、丝绸的三重的美。”千姿百态的飞天形象,各自展现着优美的舞姿,乐中有舞,舞中有乐,乐舞交相辉映。敦煌飞天借鉴了中原舞蹈艺术,充分发挥了舞蹈中的“圆”“流”“韵”的特征,形成了独特的“飞动美感”。在唐代墓室壁画中,可以见到女子持帔帛翩翩起舞的形象。她们有的动作疾驰矫健,有的轻盈舒缓,有的跳跃,有的旋转,在这些千姿百态、异彩纷呈的舞姿中,又都具有妩媚动人的风韵,娴雅温婉的神情。柔曼的手臂,扭摆的腰肢,勾脚的动作,都贯穿着女舞蹈艺人们所特有的柔媚多姿的体态。这些优美的舞蹈艺术形象,与唐人诗句中的“纤腰弄明月,长袖舞春风”“细腰争舞君沉醉”“愿对君王舞细腰”,正好相映成趣。初唐第220窟北壁《药师经变图》中,还画着唐代唯一的一组四舞伎振臂共舞的场面。除了飞天形象,敦煌壁画中还展示了其他各种各样的乐舞形式,如,出行军伎乐舞、嫁娶乐舞、宴欢乐舞、民间舞乐等等,这些表现世俗的舞乐虽然为数不多,却富有生活气息,反映了当时民间生活的景况、礼仪与习俗。[12]

艺术源于生活。从十六国到唐代,是敦煌飞天艺术兴起到繁盛的时期,同时也是我国乐舞艺术兴盛的时期,中原的传统乐舞艺术与国内各民族的乐舞、异域地方传来的乐舞,经过长时期的交流融合,创造出了乐舞艺术的新品种、新面貌,使我国的乐舞艺术达到了很高的艺术水平,呈现出了百花争艳的局面。敦煌壁画中的那些艺术形象不正是当时的乐舞艺人们的艺术加工吗。盛唐莫高窟79窟,南顶画一裸体小儿,右手执莲花,左臂束一长带。初唐329窟画莲花童子,穿背带肚兜,着短靴,左手反掌举莲花,左足踏莲蓬,右足提起,右手扶在右膝上,舞姿活泼可爱,我们在敦煌壁画中能够看到许多这样的形象,包括一些飞天形象,如初唐220窟北壁的飞天戴宝冠,披洒花长带,左手托莲花,右手高举过头,线条柔和,舞姿安详。初唐323窟的飞天双手持莲而舞。盛唐39窟的飞天双手托莲花盘翩翩起舞。而这种种形象,正是《龙池乐》《云韶乐》等舞姿和当时的宗教艺术相结合的反映。唐玄宗时有一部典雅绚丽的乐舞叫《龙池乐》,是坐部伎节目中的一种。舞伎头戴莲花冠,身穿五彩纱云衣,着“无忧履”,舞起来颇有飘飘欲仙的样子。姜皎的《龙池乐章》中说:“日日芙蓉生夏水,年年杨柳变春湾。”“愿似飘飖五云影,从来从去九天间。”另外,唐文宗时采用开元时的雅乐制《云韶乐》,也是用童子五人,执金莲花引舞的。唐代佛教净土宗盛行,信徒幻想着来生到西方净土极乐世界,因此,多画莲花和天真活泼的莲花童子,这些莲花童子有的手执莲花,有的足踏莲蓬。这些乐舞形象,正是当时社会中宗教与艺术互相渗透的结果。从这些优美的持莲舞姿中,我们大概可以想见唐代《龙池乐》和《云韶乐》的概貌。

敦煌飞天,诗心舞魂,中西合璧。虽然经历了千余年的岁月,但她至今依然带着优美的舞姿,欢乐的境界,以其永恒的艺术生命力吸引着人们。正如段文杰先生《飞天在人间》一文中所说:“她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着,在新的歌舞中、壁画中,到处都有飞天的形象。应该说她们已从天国降落到人间,将永远活在人们心中,不断地给人们以启迪和美的享受。”[13]

【注释】

[1]谭树桐:《敦煌飞天艺术初探》,载《1983年全国敦煌学术讨论会文集:石窟·艺术编》下,甘肃人民出版社1987版。

[2]参看樊锦诗:《敦煌的地理和历史》,载人民网文化频道,2010年5月13日。

[3]余秋雨:《文化苦旅》,东方出版中心1992年版,第8页。

[4]转引自李浥:《协调与超越——中国飞天的视觉文化思维与精神价值意义》,载《文教资料》2010年20期。

[5]参看谢生保、谢静:《敦煌壁画中的飞天》,载《寻根》2007年4月。

[6]〔宋〕李昉编,夏剑钦校点:《太平御览》第六卷,河北教育出版社1994年版,第194页。

[7]参看谢生保、谢静:《敦煌壁画中的飞天》,载《寻根》2007年4月。

[8]参看欧阳晓影、马茜:《敦煌石窟的飞天艺术》,载《徐州教育学院学报》2006年12月。

[9]参看王志华:《飞天永恒的美》,载《文化研究》2012年第3期。

[10]参看王亦慧:《浅谈敦煌飞天的时代特色》,载《丝绸之路》2010年第12期。

[11]参看《唐长安教坊舞伎程佛儿与壁画乐舞》,载《唐朝历史百科》2011年10月。

[12]参考中国佛教文化信息中心:《敦煌飞天礼赞:曼舞轻歌》,凤凰网,2009年4月。

[13]谢生保、谢静:《敦煌壁画中的飞天》,载《寻根》2007年4月。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。