任务概述

通过对电视纪录片的基本概念的讲述,学生可以初步了解电视纪录片的构成要素。

能力目标

对我国电视纪录片的发展历程有清晰的认知,并能够对电视纪录片的发展特点进行分析。

知识目标

了解电视纪录片的基本内涵和不同发展阶段的特点。

素质目标

使学生了解四位世界纪录片创作大师及其创作特点,熟悉他们对现如今纪录片创作的影响。

一、纪录片的概念阐述

朱羽君教授在《现代电视纪实》中提出,电视纪录片的核心含义是要真实地记录人类的生活,以现实的原始内容为基本素材结构,它虽然可以有艺术手法,但语言本体必须保证素材的真实性和生活自身的逻辑性。钟大年教授在《纪录片创作论纲》中提出纪录片是“通过非虚构的艺术手法,直接从现实生活中获取图像和音像素材,真实地表现客观事物以及创作者对这一事物的认识与评价的纪实性电视片”。《中国应用电视学》中论述,纪录片是影视艺术中对某一事实或事件作纪实报道的非虚构节目,直接从生活中取材,以生活的自身形态来表现生活,呈现真实环境中的真人真事。

以上对于纪录片的论断不约而同地提及了“真实性”“非虚构”“生活的逻辑性”等关键词语。因此,综合考虑纪录片的特点,可以对纪录片下定义:纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行合理的艺术加工与展现,以展现真实为本质,具有非虚构、非功利的审美特征,并运用真实现状引发观众思考的电影或电视艺术形式。

二、世界纪录片创作大师

被誉为世界纪录片之父的纪录片创作大师分别有罗伯特·弗拉哈迪(美国)、吉加·维尔托夫(苏联)、约翰·格里尔逊(英国)、尤里斯·伊文思(荷兰)。

1)罗伯特·弗拉哈迪

1922年6月11日,世界上第一部真正意义上的纪录片《北方的纳努克》在纽约首都剧场公映,给拍摄制作者罗伯特·弗拉哈迪带来了“世界纪录片之父”的称誉。20世纪20年代,拍摄北极或南极甚至非洲土著的探险电影非常流行,但是基本属于风光片和游记片。《北方的纳努克》第一次把镜头从风俗猎奇转为长期跟踪一个爱斯基摩人的家庭,纪实跟拍他们打猎、钓鱼、造屋、饮食、起居等生活的过程,表现他们的尊严与智慧,关注人物的情感和命运,并且尊重他们的文化传统,尤其是用长达20分钟的长镜头记录了纳努克和海象格斗的过程。从此,这类长镜头被人们认为是纪录片完整叙述事物过程的常用手法。《北方的纳努克》不仅开创了用影像记录社会的人类学纪录片类型,也为纪录片提供了一种至今仍在使用的拍摄模式。

《北方的纳努克》是罗伯特·弗拉哈迪经过20年探险,累计长达8年与爱斯基摩人相处,先后6次拍摄积累而成的心血之作,是他抒发内心真情实感的自然天成之作。正如罗伯特·弗拉哈迪所说:“所有艺术都是探险行为。所有艺术家的工作最终都在于发现,换句话说,就是把隐藏的真实清晰地呈现出来。”

纳翰·格里尔逊在1962年看到罗伯特·弗拉哈迪拍摄的《摩阿纳》时,在美国《太阳报》上首次运用“纪录(documentary)”一词来形容这一类影片,“纪录片”的称谓也由此而来。

2)吉加·维尔托夫

1922年,西方的故事片大批出现在苏联的电影海报上,吉加·维尔托夫对这些虚构的电影很是反感,觉得它们是廉价的生活替代品,和宗教一样都是麻痹人民的鸦片。1922年5月,吉加·维尔托夫创办了《电影真理报》,这是一种按月发行的新闻电影,间或也出产一两部具有正片长度的纪录片,它们由火车送往各地放映。“电影真理报”这个名字来自列宁1912年创办的《真理报》(Pravda),它宣示了维尔托夫的一个电影理念:无产阶级电影必须以真实为基础。

1923年7月,吉加·维尔托夫以“电影眼”的名义发表了宣言《电影眼睛人:一场革命》,其中提道:“电影摄影机仍处于可怜的奴隶状态,屈从于不完美的、目光短浅的肉眼。尽管我们不能改善我们眼睛的视力,但是我们可以无限制地完善摄影机。我就是‘电影眼’,我创造一个‘新人’,我,一台机器,向你们展示一个只有我能看到的世界。我以新的方法来阐释一个你所不认识的世界。”他把摄影机比作人的眼睛,主张电影艺术家要手持摄影机“出其不意地捕捉生活”,反对人为编导故事,主张用真实事件在荧幕上反映社会现实,运用多种拍摄方法,充分发挥摄影机的潜力,深入揭示人眼看不到的生活现象。但吉加·维尔托夫从不单纯地纪录生活事实,而是力求通过对素材的剪辑组织“对世界做出共产主义的译解”。

1929年,吉加·维尔托夫完成了作品《持摄影机的人》,这部经过精心剪辑的纪录片是他“电影眼”理论的直观表现,是一份以胶片的形式发表的宣言。这部纪录片对20世纪60年代末巴黎左岸以让-吕克·戈达尔和让-皮埃尔·高兰为代表的激进电影人产生了巨大影响。自1967年戈达尔拍摄《中国姑娘》以来,特别是1968年法国“五月风暴”之后,戈达尔与当时法国学生运动领导人让-皮埃尔·高兰组织了“维尔托夫小组”,信奉苏联早期“电影眼”理论创始人吉加·维尔托夫的理论,要用影片作为无产阶级革命的武器;同时,“为了摄制革命电影,首先应该对电影进行革命”。戈达尔和他的小组拍摄了一系列的“政治影片”,其中包括《真理》《东风》《斗争在意大利》《直至胜利》,以及《一切顺利》。

3)约翰·格里尔逊

虽然约翰·格里尔逊只有处女作《漂网渔船》和实验短片《格陵兰号拖船》,但只要谈论纪录片,依然无法避开约翰·格里尔逊这个名字。

英国纪录电影运动是一次以约翰·格里尔逊为首的有组织的纪录片摄制运动,在创作思想上受苏联电影的影响较深,尤其是吉加·维尔托夫的“电影眼”理论。与此同时,这项运动也广泛吸收了沃尔特·鲁特曼的“交响乐式”蒙太奇手法、法国先锋派的各种倾向,以及荷兰的尤里斯·伊文思和美国的罗伯特·弗拉哈迪的经验。因此,英国纪录电影运动一方面十分强调纪录片的社会意义,主张纪录片应当富有创造性地对真实生活场面进行处理,它是一种直接的宣传手段;另一方面又非常注重再现真实生活场面时进行艺术加工。

英国纪录电影运动的奠基之作《漂网渔船》拍摄了英国机器化捕鱼的过程,纪录片的内容是真实的,画面剪辑的节奏如同“城市交响曲电影”,但是没有解说词,只配有说明性字幕,音乐是这部纪录片唯一的声音。英国纪录电影学派的代表性作品包括瑞特的《锡兰之歌》(1934年)、安斯戴和艾尔顿的《住房问题》(1935年)、瑞特和华特的《夜邮》(1936年)、卡瓦尔康蒂的《煤矿工人》(1936年)和泰勒的《烟雾威胁》(1937年)等,都具有典型的格里尔逊模式:现实题材、诗意表达与社会教育的完美结合,在画面构图、镜头剪辑、声画配合等方面极其讲究,这种模式被简化为画面加解说。

约翰·格里尔逊认为纪录片应当具有诗意。1932年,约翰·格里尔逊在《纪录片的首要原则》中指出,意象主义的处理手法,更明确地说是诗意的处理方法本来可以被看作是纪录片的一大进步;但是,至今尚未出现一部伟大的意象主义影片以说明这种进步的表现是什么。意象主义是指用形象讲述故事或阐明主题,就像诗是以形象叙述故事或阐明主题一样。

在第二次世界大战之后一段时间里,格里尔逊模式依然是纪录电影最重要的创作形态,如法国导演阿仑·雷乃的《夜与雾》与苏联导演米哈伊尔·罗姆的《普通法西斯》依然采用画面加解说的模式。随着技术的发展,16毫米电影胶片和轻便录音机连在一起,同期声在技术和观念上成为可能,观众更想听到纪录片里的同期声,而不是画外解说,影响纪录片将近三十年的格里尔逊模式逐步衰落。正如美国电影理论家比尔·尼克尔斯所言,作为一个以努力说教为目的的学派,它使用了显得权威味十足、却往往自以为是的画外解说,第二次世界大战后,格里尔逊模式的纪录片失宠了。

4)尤里斯·伊文思

尤里斯·伊文思有“先锋电影诗人”的美誉。1927年,尤里斯·伊文思拍摄了第一部短纪录片《齐迪奇记事》。1928年,他拍摄了表现物质机械运动的《桥》,次年完成了《礁石》和《雨》。《桥》和《雨》以其浪漫的诗意和清新的风格被公认为欧洲先锋电影的代表作。

尤里斯·伊文思的纪录片记录了20世纪世界的风云变幻,形成一部影像史诗。1932年,他拍摄了反映苏联社会主义建设的大型纪录片《英雄之歌》。回荷兰后,他拍摄完成了《新的土地》,记录了围海造田运动,并在结尾处加入了表现经济危机的新闻镜头,使纪录片有了新的思想内容。这时的尤里斯·伊文思摒弃了欧洲先锋派唯美主义,明确纪录片不仅为记录大自然的壮丽,而且要记录在历史发展中起主导作用的人。1937年,他奔赴西班牙拍摄《西班牙的土地》,这是尤里斯·伊文思第一部表现人民反对法西斯主义的大型纪录片。1938年,他经香港来到武汉拍摄《四万万人民》记录了抗日战争时期的中国。1946年在澳大利亚逗留期间,他在悉尼码头工人的协助下秘密拍摄了《印度尼西亚在呼唤》,记述澳大利亚码头工人拒绝为荷兰船只卸装运往印度尼西亚的武器等情况。1947年,他应邀赴捷克斯洛伐克访问,拍摄了表现波兰、保加利亚、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等社会主义国家建设成就的大型纪录片《最初的年代》。1953—1954年,他在32个国家的电影工作者协助下,以密西西比河、长江、恒河、伏尔加河、尼罗河、亚马孙河这六条河流为线索,拍摄了记述沿河人民生活境况的《激流之歌》。1972—1975年,他与法国电影工作者罗丽丹一起在中国拍摄大型系列纪录片《愚公移山》。摄制组的足迹遍及大庆、上海、南京、青岛、新疆等地,拍摄了我国的工人、农民、渔民、教授、学生、解放军战士、售货员、演员、手工艺艺人等多个行业的从业者。《愚公移山》由12部各自独立的纪录片组成:《大庆油田》《上海第三医药商店》《上海电机厂》《一位妇女,一个家庭》《渔村》《一座军营》《对上海的印象》《球的故事》《秦教授》《京剧排练》《北京杂技团练功》《手工艺艺人》。1984—1988年,尤里斯·伊文思与罗丽丹多次来中国,拍摄他酝酿已久的封镜之作《风的故事》。这部经录片被认为是尤里斯·伊文思对自己几十年艺术生涯总结式的归述,融合了他早期抒情式的电影语言、“直接电影”的手法,以及超现实主义的表达方法。该纪录片的表现手法细腻,内容虽然抽象而又晦涩,但是富有想象力和启发性,受到人们的热烈称赞。尤里斯·伊文思的纪录片创作,把鲜明的政治倾向和真实、丰富、细致的艺术表现手法统一起来,形成了自己的艺术风格。

三、中国电视纪录片的发展历程(https://www.xing528.com)

1)政治化时期(1958年—1977年)

1949年,苏联电影工作者帮助中国制作了纪录片《中国人民的胜利》和《解放了的中国》,也把一种新的创作方法带到中国:“形象化政论”。中央新闻纪录电影制片厂原厂长钱筱璋曾经说过:“‘形象化政论’一直是新闻纪录电影创作的指导原则,已经成为我们公认的创作传统。它既包含影片的内容,又标志着影片的样式。”“形象化政论”是列宁同志提出的,其核心是从政治角度阐述、评论社会重大事件和现实问题的纪录片或者专题片,以解说和画面为基础,思辨性强,理论性强,通过解说和画面的有机结合阐发某种政治思想,对人民产生宣传和教育的作用。

“形象化政论”的创作方法深刻影响着这一时期的电视纪录片创作。1958年10月1日,中国第一部电视专题纪录片《中华人民共和国建国九周年》播出,采用16毫米电影胶片拍摄,片长20分钟,属于无声电视纪录片作品。北京电视台于1966年初决定拍摄关于收租院的电视纪录片,这部30分钟的电视纪录片《收租院》便诞生了。同年4月,电视纪录片《收租院》在北京电视台播出,反响巨大,4月中旬,文化和旅游部把电视纪录片《收租院》扩制成35毫米电影胶片拷贝全国城市发行,又制成16毫米电影胶片拷贝向全国农村发行,连续播放八年。

这一阶段电视纪录片的创作是在“形象化政论”的创作方法指导下,均以政治化为主导,以主流意识形态为主要的价值取向,承担着思想教育的重要任务。

2)人文化时期(1978年—1990年)

1978年,中央电视台从日本引进了一批ENG(电子新闻采集)设备,这种由便携式摄影机、录像机构成的电子采集方式,便于声画同时取材,很快替代了原先16毫米电影胶片的拍摄方式,在解放纪录片生产力的同时也为创作者提供了更大的创作空间。1978年十一届三中全会召开前,电视纪录片《祖国各地》开播,以电视节目的形式播出,内容主要是介绍我国的山川风光、名胜古迹、民俗风情,以此传播地理、历史、文化等知识。

1979年6月,中日联合摄制了我国电视史上第一部大型电视纪录系列片《丝绸之路》,也是我国电视纪录片充分发挥电视特性的一次成功尝试。该片由于时间跨度极大、空间纵横万里、题材广泛、内容庞杂,采取了化整为零分段式的编辑、连载系列播出的方法。

《话说长江》于1983年8月至10月在中央电视台播出,该片共25集,成为继《丝绸之路》之后大型系列片的又一力作。《话说长江》是我国第一部独立拍摄、制作的长篇连续电视纪录片,首次在大型系列节目中采用固定的主持人,突破了传统画外音解说的方式,男女主持人从演播室走向拍摄现场,面对观众进行讲解,并实地采访当地百姓,与人们直接对话、交流,进一步拉近了与观众的距离。主持人在整个系列片中起到了主导贯穿的作用,使全片内容更加有机地联系在一起。

这个阶段的纪录片创作破除了思想上的禁锢,主体意识开始觉醒,政治化主题逐渐让位于社会群体性话语。对于中华民族文化和历史等宏大题材的关注成为纪录片的一大特色,带有中华民族象征意义的山川河流、民俗风情等成为纪录片价值观的最佳表现载体。比如,纪录片《话说长江》《话说运河》等都充满了浓烈的人文色彩。

3)平民化时期(1991年—1998年)

1991年11月,《望长城》在中央电视台播出,创下了当时纪录片收视率的最高纪录,这是继《话说长江》之后又一部中日合拍的大型纪录片。该片通过对长城内外平民百姓的追踪、采访及其生活的真实记录,第一次鲜明地展现了中国电视纪录片纪实主义的个性,以其浓郁的纪实风格成为中国电视纪录片发展史上具有里程碑意义的重要作品。

与前一时期的纪录片相比,《望长城》探索出了一种新的创作思路——画面主导,尽量不带主观预见地反映客观事物的发展。用事实说话,通过客观再现长城内外各族人民生活习惯和文化风情来体现主题。声画合一的同期声,大量的自然风光,现场采访、跟拍及长镜头的运用等形成了《望长城》独特的风格。

在“记录过程、再现原生态、声画并重”的纪实主义理念引导下,1991年,辽宁电视台与宁夏电视台合作的《沙与海》荣获“亚广联”纪录片奖,随后《藏北人家》《最后的山神》《深山船家》等纪录片相继获得国际大奖,中国纪录片开始与世界对话。

1993年5月1日,中央电视台开播《东方时空·生活空间》,该栏目以“讲述老百姓自己的故事”为口号,是这一时期具有代表性的纪录片栏目。1993年7月28日,上海电视台第一个纪录片栏目《纪录片编辑室》成立,以纪录片工作室为创作基地,该栏目的收视率曾是整个上海电视台栏目收视率的第一名。

这一阶段的电视纪录片在主题上关注平凡百姓的生活,主张真实描述人们生活的原生态,用普通百姓的角度、情节化的描述来展现真实的生存状态,传递给观众的是百姓故事背后的思想、哲理,以及新的思考空间,着重表现个人与社会环境之间的复杂关系;形式上则采用以长镜头、同期声为特征的纪实美学。大量地使用现场同期声,特别是人物现场同期声,改变了长期以来只有人物画面而没有人物声音的纪录片现象。

4)市场化时期(1999年—2009年)

综观2000年以来的电视纪录片,在创作理念上挑战了纪录片“非虚构”的原则,认为纪录片可以而且应该采取一切虚构手段与策略以揭示真实,完成了从中立报道者向主动制造意义和进行戏剧性表述的参与者的角色转变。这种自由的、开放的,以切合观众接受心理为导向的创作模式广泛地应用于这一时期各类题材纪录片的创作当中,标志着中国电视纪录片在中西交融和适应市场的道路上渐入佳境。

2001年,中央电视台科教频道大胆借鉴国外纪录片的创作理念,推出了大型自然地理和人文历史类纪录片栏目《探索·发现》,成为我国第一个倡导纪录片与娱乐化元素相结合的栏目,对纪录片原有的创作理念带来了巨大的冲击。《探索·发现》栏目的纪录片特别强调叙事的故事性,其风格颇有点类似美国国家地理频道和Discovery的节目,即更加偏重于对自然地理与人文地理的探索和展示。随着中国改革开放进程的不断深入,综合国力不断提升,民族文化自信逐渐恢复。《人物》《讲述》《走近科学》等有影响的人文、科普类纪录片栏目相继登场。

除此之外,大型历史文化纪录片也开始复兴,其中代表性的作品有《故宫》《1405郑和下西洋》《大国崛起》《颐和园》《新丝绸之路》等。这些纪录片在书写历史时体现了新的历史思维,例如在《故宫》中,历史的书写不再完全局限于历史英雄人物和宏观的视角,而是选取一些小人物的命运和平民视角;《大国崛起》更是对我们固有历史观的颠覆,以往的纪录片一直控诉列强的掠夺和欺辱,但在《大国崛起》中,用一种务实的史观去探求世界大国崛起和兴盛的缘由;《1405郑和下西洋》则展示了迥异于西方扩张的血腥历史的航海史诗,郑和时代的中国真正承担了一个文明大国的责任:强而不霸、仁爱友邦、厚往薄来,它暗示了现代崛起的中国让世界历史有了另一种选择。这些电视纪录片都不同程度地运用了重现、搬演、动画等“虚构”的电影手法,尤其是3D数字动画、高清设备等新技术在纪录片创作中被广泛运用。在技巧方面,动画与实景相结合、纪实和数字虚拟技术相融合,使画面结构更形象、更生动。特别值得一提的是,这些作品往往在开始就注重市场营销,从而取得了良好的效益。

这一时期,纪录片创作表现出对受众意识、媒介意识和市场观念的关注。2002年1月,上海电视台打造了国内第一个纪录片专业频道“纪实频道”。电视媒介为纪录片提供了更大的传播空间,意味着纪录片要接受收视率、经济效益等市场因素的考验。纪录片《故宫》的创作团队在理念上突破传统,不局限于一次性的节目制作,而是把《故宫》作为一个综合产品,对其设计、生产、销售、再开发、再生产的每一个环节做出整体规划,并指导和掌握实施的全过程。2006年9月1日,美国国家地理频道开始在全球播出《故宫》国际版。截至2006年11月,《故宫》的DVD发行已超过30万套,《故宫》音像制品截至2006年年底已翻译成六种语言,在一百多个国家签约出售。

5)产业化时期(2010年至今)

2009年7月22日,国务院出台《文化产业振兴规划》,这标志着我国文化产业发展已经上升到国家战略层面,文化产业拥有了前所未有且至关重要的地位。2010年3月19日,由中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化和旅游部、国家新闻出版广电总局、国家新闻出版总署、中国银监会、中国证监会和中国保监会九部委联合发布的《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》,有助于推动经济结构调整、经济方式转变,有助于大力发展文化产业。2010年10月,国家新闻出版广电总局发布《关于加快纪录片产业发展的若干意见》,2011年1月1日,央视纪录频道的开播被业界视为该《意见》出台的第一次具体而意义深远的实践。2012年4月28日,财政部印发《文化产业发展专项资金管理暂行办法》,设立国家专项资金,支持包含影视制作在内的文化产业发展,专项资金可以提供的支持方式包括贷款贴息、项目补助等,这将为文化产业的发展提供巨大的财政支持。但是,在电视纪录片的产业化进程中仍需政策扶持与引导。

自2010年以来,中国纪录片的创作模式出现了明显的产业化发展趋向。技术设备的升级、市场空间的扩展、媒介环境的重构促使纪录片的生存状态发生了新的变革。在这一时期,纪录片朴实、谦逊的美学风格越来越不能满足观众的审美需求,节奏明快、剪辑流畅、画面精致的视听效果成了观众的娱乐诉求。因此,故事精彩、叙事精心、视听精美的纪录片产品才能顺应时代的发展,更符合市场经济的规律。在这一背景下,涌现出诸如《舌尖上的中国》《超级工程》《本草中国》《我在故宫修文物》《风味人间》等优秀的纪录片。

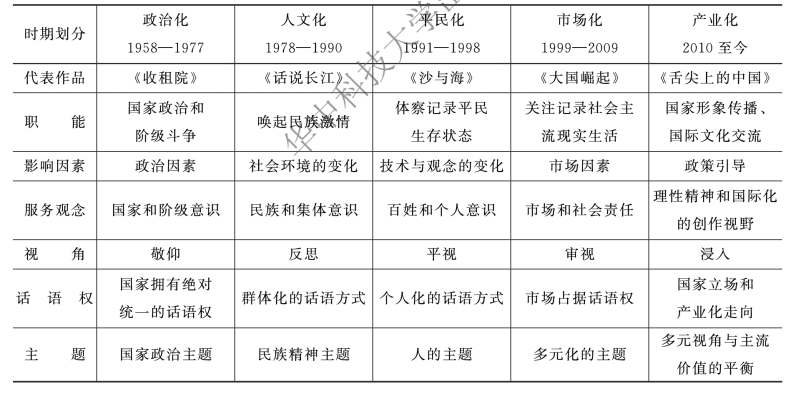

中国电视纪录片的发展历程及特点如表1所示。

表1 中国电视纪录片的发展历程及特点

案例分析

《收租院》《话说长江》《沙与海》《大国崛起》《舌尖上的中国》。

思考题

案例中电视纪录片所处的发展历程的特点是什么,从主题、视角、职能等方面具体分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。