面对终极问题的思考是哲学的劫数,但我们深深地感到:人类的文化预设也好,我们的经验事实也好,一旦想要上升到整全性解释的理论高度,真的是“谈”何容易! 于是,我们似乎需要回到宇宙起源的逻辑考察上来,即要么是西方他因的亚当/夏娃神创论,要么是中国自因的伏羲/女娲自然说。[15]当然,从人本主义的意义上,一旦走出书斋,打开心扉抬望眼,面对日月星空、江海大地那因壮丽而崇高、因崇高而神圣的世界,以宁静乐观的文化心态面对我们身处于其中的这个妙不可言的世界,一重化世界中的“我们”本身不已足够地好吗? 所以,这问题本身即可能是西方式因果追问思想方法引起的理论的虚构。易言之,中华文明的一重化生活世界本身,根本就不需要它,我们这样的思考和追问无非证明自己不过是新时代忧天的杞人而已!

不过,在中西文化形态比较学意义上,我们仍然可以提出四点看法:(1)伏羲、女娲兄妹平等意味着男女的平等,亚当、夏娃是整体和部分的关系。所以,在中国就可能不会有女权主义问题。(2)兄妹定律和网状定律结合,可以解释两个方向相反的三角形何以如此荒诞的问题,而整体与部分的关系则不能解决这个问题。(3)倡人权的文化形态出现女权问题,等于把人权打了五折。西方文化的两希互补形态,未曾吸纳女性情熵高的直觉智慧。(4)如果包括政治在内的管理学需要一种领导的艺术,而这种艺术又需要情熵和直觉,西方人对政治的理解虽然很逻辑亦很根本,但却过分简单了。

关于人类起源问题或最早的祖先,不管中国人说“黄帝”“伏羲、女娲”,还是基督徒说“亚当、夏娃”或“上帝”,均非科学的回答。“上帝”显然是“神”不是“人”,正像老子所谓的“天下万物生于有,有生于无”(《老子》第40 章),这里的“无”,不就是自然数的“0”或二进制的“20”吗? 哲学讨论到神学时,就成了维特根斯坦“不可说的东西”,对于不可言说的东西“必须保持沉默”。[16]但人类起源问题是个事关每个人的真问题。

爱因斯坦在《科学的宗教精神》一文中曾说:科学家总是“一心一意相信普遍的因果关系”,所以,他在《宗教和科学》中说:“我认为宇宙宗教感情是科学研究的最强有力、最高尚的动机。只有那些作了巨大努力,尤其是表现出热忱献身——要是没有这种热忱,就不能在理论科学的开辟性工作中取得成就——的人,才会理解这样一种感情的力量,唯有这种力量才能作出那种确实是远离直接现实生活的工作。为了清理出天体力学的原理,开普勒和牛顿花费了多年寂寞的劳动,他们对宇宙合理性——而它只不过是那个显示在这世界上的理性的一点微弱反映——的信念该是多么深挚,他们要了解它的愿望又该是多么热切! ……只有献身于同样目的的人,才能深切地体会到究竟是什么在鼓舞着这些人,并且给他们以力量,使他们不顾无尽的挫折而坚定不移地忠诚于他们的志向。给人以这种力量的,就是宇宙宗教感情。有一位当代的人说得不错,他说,在我们这个唯物论的时代,只有严肃的科学工作者才是深信宗教的人。”[17]依西方人的思想方法,人对哲学的思考来自对世界的好奇,正是这种对世界的好奇推动着人们对世界的认识和知识的积累,而知识的积累又推动着社会的进步,虽然这并不排除有许多知识来自生产、生活实践。“人们总想以最适当的方式来画出一幅简化的和易领悟的世界图像;于是他就试图用他的这种世界体系来代替经验的世界,并来征服它。这就是画家、诗人、思辨哲学家和自然科学家所做的。他们都按自己的方式去做。各人都把世界体系及其构成作为他的感情生活的支点,以便由此找到他在个人经验的狭小范围里所不能找到的宁静和安定。”[18]

进行这样一番考察之后,我们发现,现实并不像鲁迅所谓“走的人多了,也便成了路”,毋宁说只是进行了一番爱因斯坦式的努力,出路在哪里的问题仍然一片茫然,但既然迈动了双脚,脚尖的方向便是路。

(原载《中原文化研究》2015年第2 期)

【注释】

[1]本文是在国家社科基金项目“秩序与自由:儒道功能互补的历史形态及其当代向度”(08BZX041)的研究中写出来的文稿,成稿后只是发给了赵汀阳,请他赐教。因为在即将成文的过程中,我与赵讨论过,他认为很有意思,但想不出好的说法给我,让我请教数学家和人口学家。我请教了郑州大学的数学教授蒋逢海,请教了复旦大学的人口学教授任远,对我的两个预设——一、所有的人是父母生的;二、如果母系祖先一起计算,先祖的数量严格遵循二进制。但二者结合为什么会有那么多先祖呢? ——他们都觉得有趣,却未能给出有说服力的答案,所以刊出此文只是“提出问题”,不知道它是否会成为“解决问题的一半”!

[2]对于科学前沿的这种状况,夏皮罗曾引布拉格的话自嘲调侃道:“我们在星期一、三、五认为光是波,而在二、四、六认为光是粒子。”“简单地讲,光的运动像波,而光的作用像粒子。”[美]夏皮罗著、潘愚译:《无数学的物理》,北京:知识出版社,1983年,第236 页。

[3]参见陈炎:《阴阳:中国传统的思维结构》(《孔子研究》1996年第4 期);《〈易经〉:作为儒、道两家美学思想萌芽的卜筮观念》(《复旦学报》2004年第6 期);《〈易经〉的世界观和方法论》(《中国文化研究》1994年夏之卷)等论文中的论述。

[4]参见吴前衡:《〈传〉前易学》,武汉:湖北人民出版社,2008年。

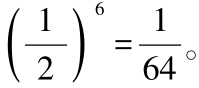

[5]“前衡猜想”的规范表述是:吴前衡先生以“为什么出土千例数字卦多为六个一组”为问题意识,猜想易象六十四卦之原生性何以可能的推理过程:每个人都有一个空间性的身体,以身体为坐标进行最简差异式二者择一的六次空间定位性选择,必得六十四卦的符号系统,即 故6×64 是原生的。

故6×64 是原生的。

[6]维特根斯坦著、贺绍甲译:《逻辑哲学论》,北京:商务印书馆,1996年,第54、94 页。(https://www.xing528.com)

[7]在弗雷格开创、罗素完成的数理逻辑中,所有逻辑项只有数量化的外延,人为设定的符号没有内涵。这与传统逻辑有重大区别,据此,数理逻辑系统将传统逻辑中的判断称为命题,传统逻辑中的概念称为类词,数学是“类的类”。根据弗雷格“不包括自身的空概念”这一对“0”的定义,根据安继民《宇宙起源问题的逻辑考察》一文对中西方文化关于“起源”问题的逻辑判断,则有“若非被生,即是被创造”。

[8]1902年罗素向弗雷格提出悖论问题,是数学科学史上的重大事件。30年后即1932年,罗素将这一悖论表述为通俗的理发师悖论,即:萨摩尔村的理发师贴出告示说:我为所有不为自己理发的人理发。有人问道:那么,你的头发由谁来理?

[9]金岳霖:《论道》,北京:商务印书馆,1987年,第28 页。

[10]自然数计算往往导致全称肯定判断出现悖论,这已经是逻辑学史上的常识。人类起源问题“第一个人”的问题可能是一普遍的文化误区:因为经验的常识是“人是父母生的”,这意味着只有借助借二当一、逢二进一的二进制借位、进位规则,才能进入这一问题的正确思考。而二进制是一最简关系式。

[11]《国语·晋语》:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜,二帝用师以相济也,异德之故也。”

[12]据郭健鹏先生讲,民国时期在创制《六法全书》的过程中,曾一度有过法律规定“妻冠夫姓”,但后来很快就撤销了。这一动议并非中国传统,而是从西方模仿来的。

[13]张新斌注解:《百家姓》,郑州:中州古籍出版社,2004年,2006年第2 次印刷。

[14]张光直:《中国青铜时代》,北京:生活·读书·新知三联书店,1983年,见第135—171 页。亦可参拙文《从乙丁制到昭穆制:儒道互补的历史渊源》,《中州学刊》2009年第3 期。此文作为第六章载入拙著《秩序与自由:儒道互补初论》(文字稍有调整),北京:社会科学文献出版社,2010年,第135—146 页。

[15]参见拙文:《宇宙起源问题的逻辑考察》,原载《社会科学战线》2009年第6 期。

[16]维特根斯坦著、贺绍甲译:《逻辑哲学论》,北京:商务印书馆,1996年,第105 页。

[17]《爱因斯坦文集》第一卷,北京:商务印书馆,1976年,第283、282 页。

[18]《爱因斯坦文集》第一卷,北京:商务印书馆,1976年,第101 页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。