几乎在美国枪械市场独占鳌头一个多世纪的柯尔特公司,传奇产品自然不在少数。转轮手枪不必多说,一直都是柯尔特的金字招牌,从最初的德拉贡手枪到后来的M1873单动手枪,再到如今的蟒蛇系列,无一不是手枪中的精品。而柯尔特公司代为生产的M1911手枪和M16系列自动步枪,更是作为美国军队的标志,活跃在战场和民间。

1.产品命名规则

柯尔特公司枪械的命名可以说是极具特色,尤其是手枪的命名。例如早前的德拉贡(Dragon)转轮、M1873的和事佬(Peace Maker)手枪、新时期的蟒蛇(Python)手枪及眼镜蛇王(Kingcobra)手枪和双鹰(Colt Double Eagle)。这些极具个性的名称反映了柯尔特公司历来所重视的营销手段——利用特色来让人铭记。

2.不老传奇——柯尔特M1873左轮

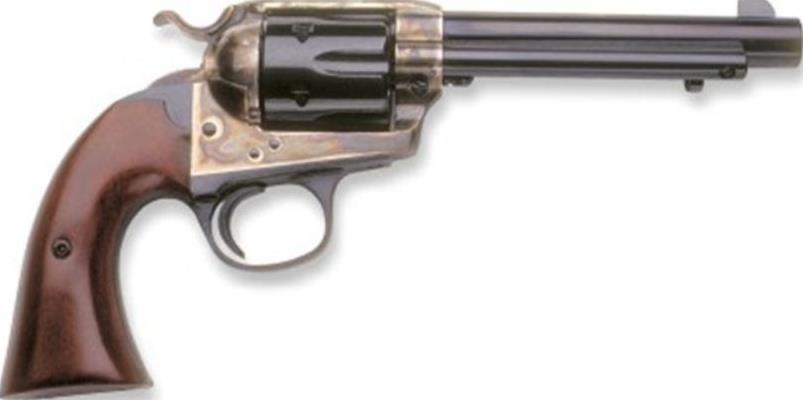

自柯尔特发明了前装转轮手枪后,掀起了一波手枪制造的浪潮。很快,固定装配弹药的出现使后装转轮手枪得以成型。柯尔特公司却陷入与史密斯-韦森公司的专利权问题中,一时间无法生产后装转轮枪。其后柯尔特便推出了M1871及其改进型M1872,却因为缺陷问题无法获得认可,直到1873年进一步修正的M1873型转轮手枪(图3-13)赢得了军方的竞选,被采用为美国陆军装备。柯尔特左轮的神话就此展开。

M1873全重1048g,全长318mm,枪管长190mm;发射.45(约11.43mm)口径子弹,弹巢容量6发,有效射程50m;为单动手枪;采用片状准星和缺口式照门。

该枪最大的特点在于固定式转轮座和击锤式枪机。早前的柯尔特转轮都是采用开放式的转轮座,顶部为敞开状,可以直接取出,这样的设计由于不够牢固,存在着一定的危险性,容易因弹巢的内孔挪动而导致走火甚至炸膛。

而固定式转轮座是将转轮固定在与枪管下端连接的转动轴即退壳杆上,将击锤柄拉到装弹位置,通过旋转来一发一发地进行退壳和装弹。这种结构的采用与现代转轮结构基本相仿,稳定性得到了提升,也提升了装弹的速度,在军队中广受好评。

另外,击锤不只用于装弹状态,也被用做了保险机构。击锤与撞针相连,通过向后扳动击锤,可以将卡铁凸起,卡住击锤,保证绝对的安全。这样一来,通过扳动击锤柄就可以让转轮处于装弹、待发、击发及保险状态。

转轮手枪采用了两个瞄准具,一个位于枪管顶端的三角形准星和尾部的V形缺口照门,无论距离远近都可以迅速地实现瞄准。枪身卡在用红木做成的枪柄上,用螺钉固定,并雕刻上柯尔特独有的小马标志,做工之精致,也是同类产品中少有的。

图3-13 柯尔特M1873型转轮手枪

半自动手枪的出现,使得柯尔特的转轮逐渐被军方所淘汰,失去军方订单的M1873却并没有淡出市场。例如著名的巴顿将军(George S.Patton),由于M1873转轮的安全可靠及做工精美,放弃了先进的M1911,转而佩带了这一款老式的转轮手枪(图3-14),甚至在柯尔特公司数度决定停产之后,却因为广大民众的呼声,又连续生产了好几次。柯尔特开创了转轮的时代,M1873把这个传奇延续了将近一个半世纪。

图3-14 西点军校珍藏的巴顿配枪

在被陆军采用后的一段时间内,柯尔特根据不同的需求推出了骑兵型、炮兵型、民用版及警长型。根据不同的需求,加长或缩短枪管。其中警长型最短,秉承一寸短一分快的想法,为了保障执法人员出枪速度更快而设计,有所不同的是,这一款为了缩短枪身,取消了退壳杆,深受执法人员的喜爱。

M1873的成功不仅要归功于其设计的先进和品质的上乘,还与柯尔特本人精明的营销手段分不开。从1852年开始,柯尔特就打起了政府要员的算盘。他采用了更加贵重的材料打造一小部分更加精美的转轮,例如采用象牙雕刻的枪柄,镶嵌贵金属的枪身,来送给政府要员,起到了极好的推广作用。

该枪的传奇,不仅仅体现在军用市场上,它也是西进运动中拓荒者们甚至不法之徒的首选。随着柯尔特公司将这款手枪推向民用市场,先进的M1873立即占领了市场,在当时,拥有一支柯尔特M1873是身为牛仔最大的荣耀,足足影响了一整个时代。在西部的传奇故事里,M1873被赋予了另外一个有趣的名字Peace Maker(和事佬)。在新时代,随着牛仔文化的复兴被搬上荧幕,柯尔特的转轮手枪再度进入爱好者的视线范围。

3.参与两次世界大战的手枪——M1911

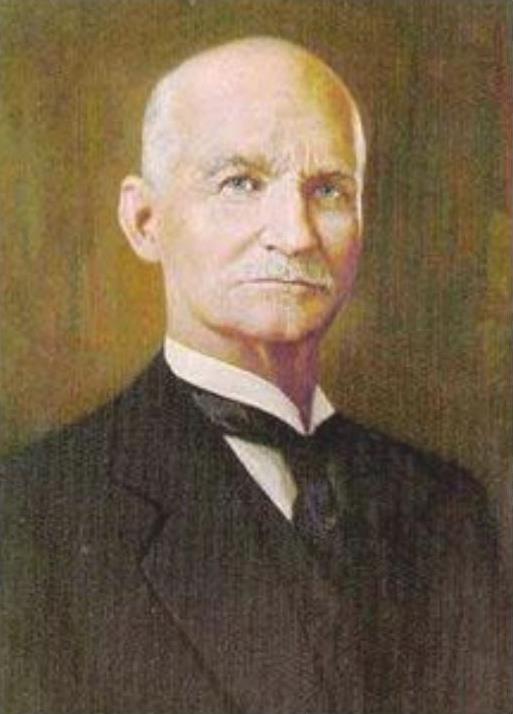

19世纪末期,随着半自动手枪的兴起,美国军方希望采用一款新式的自动装填手枪来统一代替种类繁多的柯尔特军用转轮,作为美军的制式手枪。与此同时,美国人约翰·摩西·勃朗宁(John Moses Browning,1855—1926)(图3-15)开始了半自动手枪的研究。勃朗宁早期与温彻斯特公司合作,却因为自己的设计得不到认可而出走比利时FN公司。然而由于早先勃朗宁的机枪由柯尔特公司生产,彼此之间建立了长期的合作关系,勃朗宁便将自己的研究交由柯尔特公司进行试制。

图3-15 约翰.摩西.勃朗宁(1855—1926)

19世纪末到20世纪初,美国军方进行了长时间半自动手枪的评选工作,在当时参选的有大名鼎鼎的毛瑟工厂和斯特尔公司等,而此时勃朗宁提供给柯尔特公司的手枪M1900参与了竞选。有趣的是,这把手枪就是后来刺杀斐迪南大公的杀手普林斯所用,直接导致了第一次世界大战的开始。

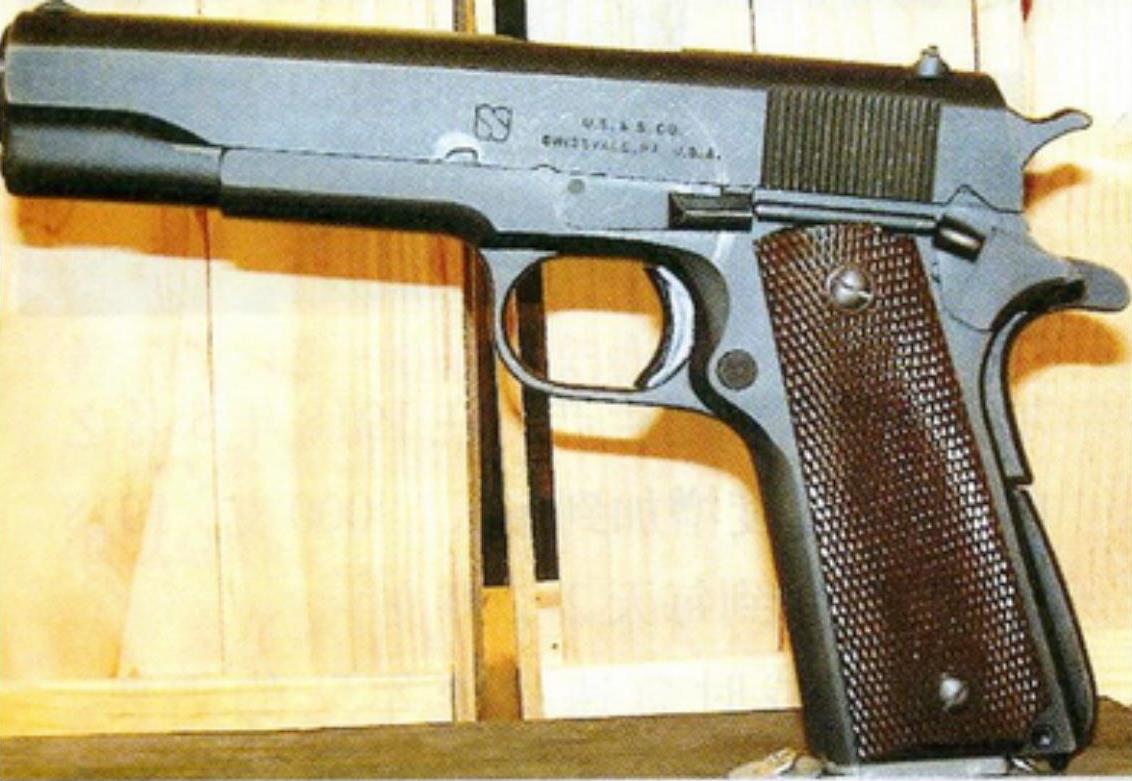

此后,经过数年的竞争与改进,最终由勃朗宁设计、柯尔特公司推出的柯尔特半自动手枪击败了对手,以其可靠的品质和射击精度被美军正式采纳为美国陆军的制式手枪,以柯尔特M1911(Model of 1911)(图3-16)作为正式名称,这也是美国军方第一款统一的制式手枪,伴随了几代士兵的更迭。

紧随其后,1913年美国海军及海军陆战队也相继采用了M1911作为制式武器。20世纪20年代中期,改进后的该枪被命名为M1911A1。自此,M1911系列开始了在美国军营长达75年左右的服役史,直至今天仍然有不少人选择其作为配枪。

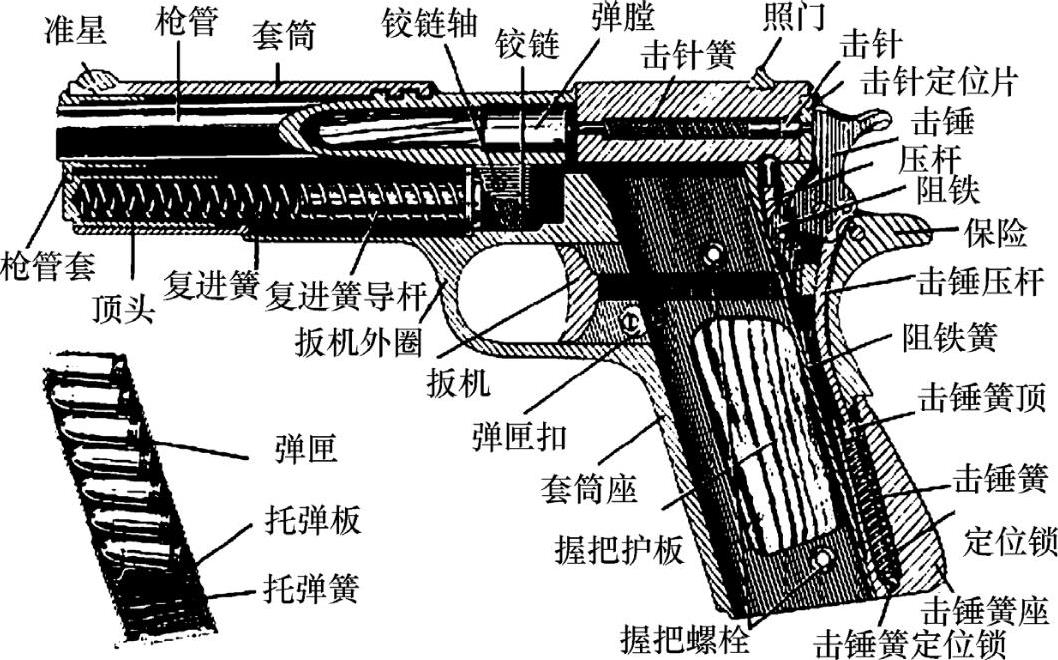

柯尔特M1911空枪全重1105g,全长210mm,枪管长89mm;发射.45ACP(柯尔特11.43mm)子弹,弹匣容量7发;弹头初速251.46m/s,有效射程50m。采用片状准星和缺口式照门。采用的枪管短后坐原理及高装弹量的快速更换弹匣设计,成为了现代手枪的设计标准,这些设计直到现在也未见到有人对其做出突破性的修改。

枪管短后坐原理及快速上弹弹匣,是当时勃朗宁设计出来的最新手枪应用技术。在20世纪初,制作大口径的半自动手枪枪机的动力一直都是最大的难题。勃朗宁短后坐原理;利用子弹发射药燃烧产生的气体动力,在将子弹推出枪管的同时,枪管与套筒同时向后。枪管后的铰链拉住枪管尾端枪管向上;套筒继续向后,抓钩则抓出弹壳完成退弹。弹簧推动子弹向上进入枪膛,最后复进簧推动套筒向前运动并带动枪管复位。

图3-16 M1911军用型手枪

图3-17 M1911内部结构简易图

设计自动装填手枪另外一个需要解决的问题就是保险,射击后弹药自动上膛,如果此时收枪,很有可能因为忘记释放击锤而导致擦枪走火。故而M1911设置了双重保险防止意外发生。左侧设有手动保险,在保险状态下,会将释放的击锤锁紧无法击发。在枪握把后侧还有按压保险,射击时,需要用手心按压才能击发,否则扳机与击锤之间的传动齿轮会松开,同样无法击发,安全性大大提升(图3-17)。

M1911从设计到装备,经历的试验是极为严苛的。1911年3月的射击试验中,每支手枪被要求进行6000发子弹射击,只能进行冷却、上油等维护。而射击完之后还要使用民用枪弹继续试射,更残酷的是最后需要把枪支放入有酸液或泥沙的水中直至生锈,再进行最后的试射。为此,勃朗宁亲自到柯尔特的工厂进行监督和改良。

在当时的制作条件下,几乎没有一款手枪能够挺得住如此严苛的试验。然而柯尔特公司同时拥有了最优秀的设计师——勃朗宁的监工,以及当时几乎世界上最先进的标准化生产设备,强强联合下的M1911顺利地通过了试验。

评审委员会给出的评价是:柯尔特是最好的,因为它更可靠、更耐用,当有零件损坏时更容易分解并更换,而且更准确。论设计,勃朗宁的方案在当时无人可比;论工艺,最早进入标准化生产的柯尔特公司难逢敌手。M1911中标也是情理之中的事情。

第一次世界大战的到来,美国政府急需大量的M1911装备部队,于是同时也授权了春田工厂同时进行生产,两家工厂同时开工,提供了约14万支。为了满足不断扩大的战争需求,两家工厂同时选择了向外招揽承包商以完成庞大的任务量,一战结束后,共计生产了45万支左右的M1911。

战争往往是枪械最好的试金石,一战结束后军方总结提出了几点不足,要求生产方对其进行改良。这些改良大都针对外壳进行微调,毕竟勃朗宁的设计并非浪得虚名。新型的M1911将扳机扣向后移动,并加大了扳机外圈,以此增加扣发的舒适度;加长了握把保险上方的突出部长度,防止射手被击锤击伤;加厚了握把并简化了枪身纹路,增加了握枪的手感。经过一段时间的改进,美国军方于1924年正式替换了原版的M1911,命名为M1911A1,然而内部构造没有改变,基本属于修整(图3-18)。

第二次世界大战无论从规模上还是激烈程度上,都远超一战时期,于是在枪械的需求上也是成倍增加的。二战时期生产工艺也取得了长足的进步,其间大约有190万余把M1911A1装备到了美国的作战部队。直到1945年战争结束,美国政府才停止了订购。然而该枪并没有被其他手枪所取代,只是进行了不停地翻新,足见M1911在美国军中的地位。直到退役,一直与美军并肩作战了70余年。

图3-18 柯尔特M1911A1

20世纪70年代,随着战争武器的不断进化,M1911大口径手枪显得有些与时代不符,美军这才开始寻求新式手枪。直到1990年,意大利的贝瑞塔92FS才正式取代M1911成为新的制式手枪——M9。虽然在常规部队中M1911已不常见到,特种部队仍在继续使用M1911A1及其改进型,即便是HK公司的USP在竞标中战胜了柯尔特改进型的M1911,却未能取代其地位,无论是使用上还是感情上。

4.美国军队的象征——M16突击步枪

提及M16,只要稍对军事感兴趣的读者应该都会在脑海中浮现它的样子,以及手持M16的美国大兵形象。M16及其枪族,自服役以来,应用之广、名气之大,依然被人们当做美国军队的象征。然而从该枪的概念提出到真正流行,却经历了相当波折的过程,也正代表了柯尔特公司在近代为了摆脱困境做出的努力。

该枪最初的设计源于阿玛莱特公司的设计师尤金·斯通纳设计的AR10(ArmaLite10)突击步枪,其目的在于响应美国政府开发新式自动步枪取代M14的计划。然而由于开发过于仓促,在试射中出现了问题,被美国军方提出需要进一步改进。经过数年时间完成的AR15(图3-19)却并未受到军方的青睐,甚至在试验中采取了一些对AR15不利的手段,军方否定了他的设计,决定继续生产M14步枪。

图3-19 AR15突击步枪

花费了大量资金和时间的AR15前途未卜,于是被以75000美元的专利费卖给了柯尔特公司,尤金·斯通纳也就此愤然离开阿玛莱特。此时的柯尔特面临着新时代转型的严峻形势,急需推出新的产品来重新夺回市场,于是AR15被看做公司重生的救命稻草。(https://www.xing528.com)

如获至宝的柯尔特公司在对AR15进行精细改良的同时,发挥了一向的造势能力,经过柯尔特公司大量的宣传和游说工作,AR15在美国空军及国防部获得了少量的订单,并得以在1962年的越南战争中正式登上战场进行实战测试,在越南战场上,使用M14而被苏制的AK47压得喘不过气来,AR15的到来明显减少了他们的作战压力,特种部队在之后提交的报告中强调了更换AR15的重要性。

然而在美国的陆军测试中,却数次否定了AR15,在经过美国军方监察机构的调查后却发现测试人员有明显偏向于M14的倾向。柯尔特公司很快捕捉到测试人员对AR15的偏见,大肆通过舆论要求重新对AR15进行审核,在重新赢得关注的同时,也悄然打开了民间市场的大门。即便是驻越南美军高层一再提出改用AR15,却得到了陆军司令部的再三抵制。相反,空军部队却开始逐渐装备AR15,经过一些细微的改进,在1964年正式命名为M16突击步枪(图3-20)。

M16空枪全重3.26kg,全长1006mm,枪管长508mm;发射.223雷明顿子弹,弹匣容量20/30发;弹头初速975m/s,有效射程550m,射击方式为自动射击。

该枪枪机采用直接推动的导气式原理,枪管中的高压气体通过导气孔直接推动机框,而不是进入活塞系统进行运动,从而减少了可移动部件,保证了快速射击之中的可靠性。枪身主要部件为钢制,而枪托枪柄及护手则为塑料。另外,在枪管上增加钢管枪套并内衬铝质隔热层。这一系列的设计在减轻枪身重量的基础上,增加了连续射击的抗过热能力,以及枪身的耐磨损程度,其使用寿命也因此有所增加。

考虑到使用者的舒适度,枪托内还增加了与枪膛持平的复进簧,起到了更好的缓冲作用,减轻连续射击带来的疲劳;瞄准具被设定在制退器和提把上方,提高瞄准基线增加舒适度。后期版本的枪身还增加了皮卡汀尼导轨(用于安装各类辅助器材,如瞄准镜、红外线辅助及榴弹发射器等)。

1965年,随着越南战场丛林战的增多,M14的局限性使得美军士兵苦不堪言,政府极尽所能地开始征集武器,于是大量的M16被输送到前线(图3-21)。然而该枪的设计缺陷加上柯尔特公司为了造势的过分夸大,导致前线的M16出现了大量的问题,造成不少的伤亡,一度将柯尔特公司逼上风口浪尖。

直接推动的方式带来的副作用便是枪弹火药燃烧后的残渣会被直接吹到枪膛,很有可能会附着在枪身的活动部件上,导致枪械容易频繁出现故障。原本及时的维护也并不会造成太大的问题,然而柯尔特公司过分鼓吹M16及部队的错误宣传,导致士兵认为该新式步枪基本不需要什么保养维护。

随着时间的推移,问题逐渐明显了,尤其是在越南潮湿炎热的环境下,战场上频频爆出M16因生锈、卡壳、枪膛堵塞等引起的故障,严重的甚至不能使用,这些乌龙都导致了士兵大量的伤亡,甚至成为了最主要的伤亡事故。

图3-20 早期的M16突击步枪

图3-21 越战中的M16

当时美国国防部极力掩盖这一事实,并重新推出了使用手册,同时要求柯尔特公司针对表现出来的问题进行修正。可靠性的问题很快得到遏制,新装备该枪的部队评价颇高,然而却难以让在越战中深受其苦的老兵另眼相看了。

20世纪60年代末,经历了一系列波折之后,第一款改进型M16A1终于在军队中广泛流传开来。一直到现在,M16枪族仍作为美军的标志性武器活跃在各个战场之上。美国军方及柯尔特公司以M16A1作为蓝本不断地加以改进,其中最具标志性的当属M16A2。

在军方竞标时,柯尔特因为略高的报价而错失了订单,转由HK制造,公司再度陷入危机。而此时的M16A2虽然备受争议,但面临着换装的紧要关头,不得不硬着头皮迎难而上,大量替换了M16A1及其他老式步枪。与此同时,军方也为A2的射击增加了全自动机制。20世纪90年代初,得以独立的柯尔特公司重新拾起了生产M16步枪的大任,并开始积极地进行改良,衍生出了卡宾型、狙击型等一系列产品。

M16目前的最终改进型是2002年推出的M16A4(图3-22),在A2的基础上,取消了固定式提把和金属照门,采用皮卡汀尼导轨,便于加装大部分的瞄准器材,采用了全新的护手,可加装握把、激光瞄准辅助及榴弹发射器等附件,相比之前的型号,A4更具模块化的特性,可以被称为一个武器系统。射击方式沿用3连发射击,但为了提高火力,也可经过改装增加自动射击功能。

在原来的基础上,A4的可靠性和维护难度得到了很好的提升,有效射程也提高到了600m。自2002年下半年开始,美国海军陆战队决定大量采用M16A4来替换威力较弱的M4卡宾枪。来自包括军方、警方甚至是民间及出口的订单源源不断,柯尔特公司也得以在新世纪站稳了脚跟。

图3-22 模块化武器系统M16A4

图3-23 M4A1突击步枪

5.为了适应新子弹的特殊改造——M4A1突击步枪

若要说现在美国军队中最常见的突击步枪,还当数M16的特殊变体——M4A1突击步枪。严格说来,这款改进型是在M16A2的基础上进行修改而来的,起初被称为M16A2卡宾枪或柯尔特C15卡宾枪(Colt-15),后来才逐渐改称M4A1(图3-23)。

20世纪70年代开始,北约组织经过一系列的测试和商议,通过了5.56mm子弹作为北约制式子弹,完全发挥该子弹特性的枪管要控制到7英寸,当时M16A1的枪管达到了12英寸,因此美国必须尽快改善枪膛并同时修正M16A1所存在的不足,1985年,经过改进的M16被称为M16A2,开始代替M16服役。

M16A2对原来的型号做出了较大的改动,采用新式膛线,加粗枪管,从而提高枪管的比重,增加单发射击的精度;关闭了消烟器,向下开口,避免扬尘影响视野;提高了枪托的强度,重新设计了抛壳口以便惯用左手的射手使用。最具标志性的就是将护手改成圆筒肋条形,提升了舒适度,这也是编者认为最容易区分M16前期及后期样式的标志。

A2最具争议的改造则是将全自动射击功能取消,转而由3连发来代替,军方认为自动射击时容易造成散射,降低了射击精度,而3连发则能更好地控制枪口的摆动。这一设计迅速引来了多方炮轰,首先连发射击时提前松开扳机不会自动复位,导致下一次射击只能射出一发子弹,严重影响武器的使用;军火专家们更是认为,3连发不足以提供火力压制,与突击步枪的本意背道而驰。

几年之内,A2的承包商柯尔特公司再次对M16A2做出改进,1991年,改进后M16A2被军方正式命名为美国和北大西洋公约组织5.56mm口径M4卡宾枪,而实际上大部分零件都可以和A2互换。M4空枪全重仅2.5kg,枪身全长838mm,枪管长368.3mm;发射5.56mm北约子弹,弹匣容量30发;弹头初速905m/s,有效射程600m;可单发和3连发射击。1994年后增加全自动模式,称为M4A1。

仍然使用传统M16的气体直接推动式原理,使用穿透力更大的5.56mm北约子弹。而护手和枪管大大缩短,枪托也改为伸缩式,方便不同方式的特种作战需求。瞄准系统采用光学和热成像瞄准仪来代替M16A2原有的机械瞄准,并配备校准仪器。2008年,美军基本确定了以M4作为基本武器的方针,并开始逐步替换原有的M16。

虽然M4A1所展现出来的优异性能让它一度成为现代步枪中的王者,但毕竟也存在相当大的局限。紧凑的枪身及短枪管降低了初速及火力,显得威力有些不足。而缩短的导气系统让枪声增大,枪管更容易发热。并且过于娇贵的风格,让它在极端环境下的作战能力排到了后面。M16A4推出后,M4A1便逐渐在需要进行极端作战的特种部队中失宠,但也并不妨碍在普通部队中的流行趋势(图3-24)。

推出后的M4A1被大量装备到美军作战部队,起初由柯尔特公司承包生产。2012年,美军宣布改换承包商为雷明顿公司,结束了柯尔特的垄断。虽然柯尔特极力反击得到了新的竞标机会,然而却在第二年的竞标中败给了FN公司,为他人做了嫁衣。近两年,柯尔特公司再次陷入了沉沦之中,处境再度堪忧。

图3-24 阿富汗战争中手持M4的美国大兵

图3-25 柯尔特蟒蛇转轮手枪

6.左轮手枪中的劳斯莱斯——柯尔特蟒蛇

1955年,正值柯尔特公司成立100周年之际,柯尔特正在经历严重的经济危机,为了寻求突破,柯尔特公司决定与佩恩集团进行合作,正式成为该集团独立控股的附属公司。为了打开新局面,也为了纪念公司成立100周年,柯尔特适时推出了一款做工精美、造型独特的转轮手枪——柯尔特蟒蛇(Colt Python)(图3-25)。诸多枪械专家和历史学家将其称为手枪中的劳斯莱斯或是世界上最佳的转轮手枪。

该枪最初的3个型号分别为4英寸(10cm)、6英寸(15cm)及8英寸(20cm)枪管版本,空枪全重1.1kg~1.4kg不等;发射.357(9mm)马格南子弹,容量6发;有效射程50m及以上(根据枪管长度不同有所变化);采用机械瞄准和双动发射机构。蟒蛇转轮手枪是柯尔特蛇类命名转轮的第一款,也是最经典的一款。

柯尔特蟒蛇由于发射.357马格南子弹,也被称为柯尔特.357转轮手枪。蟒蛇的名气来源于其极高的制作品质,以及高精度、扣发顺畅、安全性好的特性。而且其威力巨大,如同蟒蛇可以一口吞噬一头巨兽,近距离内蟒蛇手枪足以击倒猛兽。蟒蛇的推出实为柯尔特公司为了剑指转轮手枪高端市场,一度令史密斯-韦森公司黯然失色。

该枪枪管上部有一个带长形散热孔的斜坡状的肋条,防止射击热气影响瞄准精度,此外肋条上还可以加装瞄准镜。蟒蛇采用了战斗型的机械瞄准镜,适合快速瞄准并可拆卸更换,这在转轮手枪中也是为数不多的设计,使得蟒蛇系列的瞄准性能大大增加。

该枪枪管下突出部分采用空心金属,相对来说减轻了蟒蛇较为沉重的负担。4英寸以下版本的蟒蛇适合隐藏,多为警察部队自卫武器;6英寸版本的枪管长度适中,比较适合射击比赛及收藏;8英寸的大家伙(图3-26)专供远程及狩猎使用。

蟒蛇备受欢迎,除了良好的射击性能和可靠性,最重要的便是极为华丽的做工,作为手枪来说极富美感,人们也乐得拥有。蟒蛇的制作极为复杂,许多零件的打磨加工都需要手动处理,如表面的打磨、镀铬等工艺,使得蟒蛇制作时间和成本大大提升。

又贵又好看,性能也优异,难怪被人称为手枪中的劳斯莱斯。然而随着半自动手枪技术的飞速发展,转轮手枪终将被大容量弹匣的半自动手枪所取代。从20世纪80年代开始,执法机构逐步放弃了原有的蟒蛇手枪,转而采购了半自动手枪作为执法装备。

20世纪90年代,蟒蛇手枪渐渐退出了市场而最终停产,虽然柯尔特公司也推出了眼镜蛇王等一系列的后续作品,但其好评程度和经典程度已经远远不及蟒蛇。虽然如今不少收藏爱好者和狩猎爱好者仍然有追逐蟒蛇的行为,但终究一个时代的终结不是人力所能挽回的,柯尔特公司的经典——蟒蛇转轮,也已然成为历史。

图3-26 8英寸狩猎用柯尔特蟒蛇转轮

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。