灾害系统是由孕灾环境、承灾体、致灾因子与灾情共同组成具有复杂特性的地球表层异变系统,它是地球表层系统的重要组成部分(史培军,1991)。

致灾因子是由社会系统与生态系统相互作用所产生的对人类构成危害的渐发性或突发性因素,是一种有可能造成人员伤亡、财产损失、资源与环境破坏、社会系统混乱的潜在破坏物理事件、现象或人类活动(史培军,1996;ISDR,2004)。灾害的形成是在一个特定的孕灾环境条件下,致灾因子对承灾体作用的结果,没有致灾因子就没有灾害(EL-Sabh,1988;ELSabh,1994;Hewitt,1997)。为了揭示“致灾”与“成害”的复杂关系,国际灾害学界自20世纪80年代起开始重视致灾因子的研究,对致灾因子的分类、形成过程和分布规律进行了深入的研究(王静爱,1994)。根据驱动因素将致灾因子分为自然致灾因子(Natural Hazard)和人为致灾因子(Technical Hazard)两类(ISDR,2009)。根据区域灾害形成过程中致灾与成害的关系,将致灾因子分为突发性和渐发性两种。致灾因子危险性分析是利用模型量化可能引发灾害损失的各种自然和人为异变因素的强度。针对地震、台风等突发性自然致灾因子理论研究和应用工作已取得了一些进展,建立了反映它们致灾因子危险性的较为广泛认可的简单定量指标——震级和风级。但是渐发性自然致灾因子研究进展相对缓慢,多集中于重大理论基础定性研究,涉及以应用为导向的定量研究不够。目前尚无类似震级和风级等被广泛认可的致灾因子危险性定量指标供参考以开展危险性诊断分级。

从广义上来说,孕灾环境即为自然环境与人为环境,在自然环境中,又可划分为大气圈、水圈、岩石圈、生物圈,人为环境则可划分为人类圈和技术圈。孕灾环境具有地带性或非地带性,波动性与突变性,渐变性和趋向性。孕灾环境的稳定程度是标定区域孕灾环境的定量指标,地球表层之孕灾环境对灾害系统的复杂程度、强度、灾情程度以及灾害系统的群聚与群发特征起着决定性的作用(史培军,1991)。孕灾环境稳定性越高,灾害发生的概率和造成的损失越低。孕灾环境敏感性是指受到灾害威胁的所在地区外部环境对灾害或损害的敏感程度。在同等强度的灾害情况下,敏感程度越高,灾害所造成的破坏损失越严重,灾害的风险也越大。

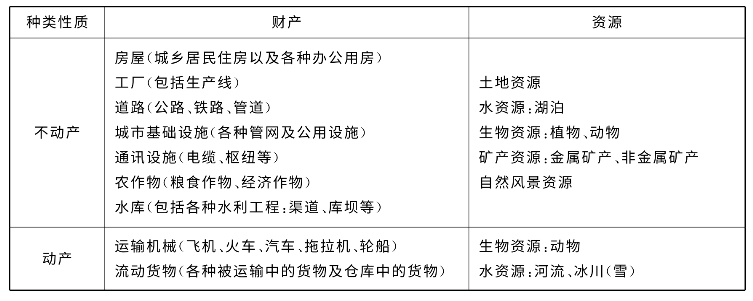

承灾体就是各种致灾因子作用的对象,是人类及其活动所在的社会与各种资源的集合,主要有农田、森林、草场、道路、居民点、城镇、工厂等人类活动的财富集聚体,人类既是承灾体,又是致灾因子(表1-2)(史培军,1996)。

表1-2 承灾体主要类型(https://www.xing528.com)

承灾体脆弱性指一定社会政治、经济、文化背景下,某孕灾环境区域内特定承灾体对某种自然灾害表现出的易于受到伤害和损失的程度大小(商彦蕊,2000),也就是承灾体对灾害的暴露程度、敏感性等。同一致灾强度下,灾情会因设防能力、经济水平和人类对灾害的反应不同而呈现出较大的差异,即承灾体脆弱性的高低会起到“放大”或“缩小”灾情的作用。因此,在目前对致灾因子风险性了解不足并难以调控的情况下,降低承灾体的脆弱性是抗灾减灾的主要和有效途径(苏筠,2005)。

承灾体脆弱性受承灾体的暴露程度、应对打击的敏感性、结构性脆弱,以及社会经济因素的影响有不同的表现形式。承灾体的暴露是指暴露在致灾因子影响范围之内的承灾体(如人口、房屋、道路、室内财产等)数量或者价值,它是灾害风险存在的必要条件,承灾体的暴露取决于致灾因子的危险性和区域内承灾体总量。承灾体敏感性是指由承灾体本身的物理特性决定的接受一定强度的打击后受到损失的难易程度,是由承灾体自身性质决定的脆弱性。结构性脆弱与社会不利条件有关,诸如没有土地,城市过分拥挤,缺乏接受培训和教育的机会,没有高收入的工作及利用各种资源和服务的权力等。结构性脆弱产生于社会生活结构,而不是致灾条件或偶然变化。从某种程度上说,财富与安全成正比相关。因为充足的资金为防灾减灾投入提供了保障。在社会-经济因素方面,承灾体脆弱性具体因素可以分为人口、社会经济、居民建筑物及农业经济用地、公共基础设施等几个方面(张斌,2010)。

致灾因子、孕灾环境与承灾体的相互作用都对最终灾情的时空分布、程度大小造成影响。灾害形成就是承灾体不能适应或调整环境变化的结果。所以,在灾情形成过程中,致灾因子、孕灾环境与承灾体缺一不可。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。