关于楚凤艺术的研究是楚文化研究学者们关注的热点问题,已有的研究相当丰富。如吴艳荣有论文《楚凤》《论楚国的灵凤》等,采用美学的研究方法梳理了相关文本中所描述的楚凤精神特质;吴海广有论文《论楚凤图像的自由艺术精神》《论楚凤造型艺术特征的文化意涵》[1]等,从图像学的视角阐释楚凤图像艺术的渊源、艺术特征、 自由艺术精神及其产生的社会背景及思想特质;另外,还有大量的论著研究楚凤艺术的分期、发生机制和美学特征等。例如,刘纲纪的《楚艺术美学五题》、刘玉堂的《楚艺术的精神特质》等,对楚艺术的美学及精神特质作了精辟的论述;皮道坚的《楚艺术史》[2]详尽地梳理与分析了各个时期的楚艺术。但是,对楚凤艺术视觉语言的研究不足,这些广泛的已有研究为本课题研究的开展奠定了坚实的基础。

楚人崇凤的历史可以追溯至传说中的楚国始祖火神祝融,“其神祝融……其精为鸟,离为鸾”[3]。楚国在原始农业时期,对凤鸟寄予了殷切的期望。楚人先民祝融部落先是依附于夏王朝,商取代夏后,祝融氏族依附于商朝,受到商文化的影响而成为崇凤之族。[4]周成王时在楚蛮之地建立了国家,融合北方中原文化和当地苗蛮文化,创造了自己富有特色的楚文化与艺术。楚地出土的楚凤艺术品大多为战国时期所制,媒材丰富多样,有漆器、玉器、青铜器、丝织和绘画(帛画、缯书和漆画)等。由于凤为氏族图腾,楚人在凤艺术创制中赋予了丰富的意涵,以供特别仪式与场域使用。本文拟从三个方面阐析楚凤艺术的语言及美学特质。

一、阴柔优美之线

《诗经·商颂·玄鸟》有记载:“天命玄鸟,降而生商。”[5]在古代诗歌中传唱着殷商的先祖——契是由玄鸟所生,而后建立了强大的商朝。玄鸟即为凤崇拜的雏形。凤凰有阴阳之别,所谓凤为阳,凰为阴。但与龙相对应,凤凰在中国历史发展中整体上由阳转化为阴。这种转化在战国时期已然开始。例如,在湖南长沙附近出土的公元前3世纪的两幅帛画:《龙凤仕女图》(见图2.1)和《人物御龙图》(见图2.2),两幅帛画描绘的都是墓主人肖像,从中我们可以明显地看到龙与凤的象征意味。在《龙凤仕女图》中,画的主体为一妇人,妇人上方有飞腾的龙与凤,呈现出龙凤呈祥的局面。相对于凤而言,龙居于次要位置,其形体小而单薄。而在《人物御龙图》中,男子驾驭着一条巨龙(也可能是龙舟),形状威武而多变。同样有龙凤并置表达龙凤呈祥的主题,但该画将凤置于舟尾次要的位置,比例也小得多。由此不言而喻,在楚文化中,凤凰和龙都是楚人崇拜的神物,龙象征男性的阳刚之气,凤则象征女性的阴柔之美。

图2.1 龙凤仕女图

楚墓帛画 墨绘淡设色 31.2厘米×23.2厘米

战国 湖南陈家大山楚墓出土

湖南省博物馆藏

图2.2 人物御龙图

楚墓帛画 墨绘淡设色 37.5厘米×28厘米

战国 湖南长沙子弹库楚墓出土

湖南省博物馆藏

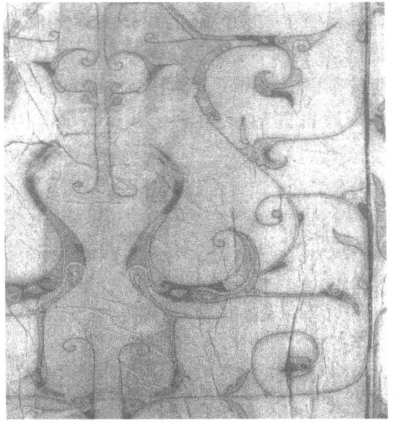

波浪线、曲线、S形线条是楚凤图像的典型性造型语言。古时凤与风相通,楚国先民将凤具有如风般自由、和顺的特质通过视觉语言表现出来。楚凤艺术中的造型大多运用流畅的线条,使凤具有悠扬婉转的阴性之美。如《龙凤仕女图》中凤的翅膀,三组柔顺的波浪线随风飘扬,生动地表达为墓主人所祈之愿:乘凤飞仙。在楚艺术作品中,勾勒灵凤的线条大多运用流畅的曲线,其中也有与曲线近似的螺旋形线条和S形线条。例如,1982年湖北江陵马山1号墓出土的楚国丝绸制品中的《对凤对龙纹绣》(见图2.3)[6],凤头与身体连成的线条、凤尾、凤身上纹饰的形状都是S或反S形,生动流畅。

犹如和风飘过的轻盈与灵巧,曲线、波浪线优美地塑造了仙性灵凤。诚如屈原在《离骚》中的描述:“驷玉虬以椉鹥兮,溘埃风余上征。朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。……鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。纷总总其离合兮,斑陆离其上下。”[7]凤具有神性与灵性,可以如风般疾速前行,载着圣人,朝发苍梧,晚至县圃,自由驰骋,浪漫而唯美。

另外,螺旋形线条在楚凤形象塑造中也较为多见,以表现凤的仙性神秘特质。螺旋形线条直击心窝引发观者内心情感的想象而常被艺术家们用作典型性艺术语言。如荷兰后印象派艺术家梵·高,其代表作《星空》中螺旋形的夜空使人过目难忘,邀约观者体味他那内心的震颤与激荡;奥地利维也纳分离派画家克林姆特,吸收了拜占庭镶嵌画和东欧民族装饰艺术的营养,他对东方艺术也曾产生兴趣,以强烈的装饰性色彩和螺旋形线条表现那浓郁的伤感和神秘之美。梵·高和克林姆特所使用的线条语言与楚凤艺术中的语言极为相似,表达他们对生命的体悟与文化的感召。楚凤艺术中大量作品采用螺旋形线条表现楚文化的玄诞之意。螺旋形的普遍应用使楚凤艺术突出其象征意味,直指心窝而进入太冥的状态,使观者完成神秘的想象与体验。如1982年在湖北江陵马山1号墓出土的丝绣制品《飞凤纹绣》《龙凤虎纹绣衣残片》《凤鸟花卉纹绣镜衣》《蟠龙飞凤纹绣》[8](见图2.4)等,都采用了螺旋形线条表现凤的灵性与通达之意。在《龙凤虎纹绣衣残片》中,凤与龙并举,极度的抽象化处理,动物形状弱化,强化凤图腾的神性象征意味,绣衣以螺旋形线条为主造型,注重艺术形式与情感的联结,绣娘们用心体会凤的象征意涵,以曲线的阴柔造型表达凤的向天、达天、 自新、秉德、赵瑞、崇高、好洁、示美、喻情等神性意味。

图2.3 对龙对凤纹绣(局部:对凤纹)

战国 湖北江陵马山1号墓

湖北省荆州博物馆藏

图2.4 蟠龙飞凤纹绣

湖北江陵马山1号墓出土

湖北省荆州博物馆藏

由此可言,楚人采用波浪线、曲线、S形线条和螺旋形等线条语言塑造楚凤图像,流畅激荡,极富灵动优雅之美。选用阴柔造型手法的重要原因就是凤具有阴性、如风自由的象征意味,“凤凰翼其承兮,高翱翔之翼翼”[9]。承载着楚人的希冀,凌空翱翔超越无限而祥瑞达天。楚国先民将玄妙的艺术语言与精湛的手工技艺相结合,精致地塑造神性灵凤形象,使楚凤艺术呈现精雅、肃穆、圣洁的至上之美。(https://www.xing528.com)

二、空灵之象

不少学者认为先秦神话经典《山海经》是南方楚人的作品,对楚文化与艺术影响至深。《山海经·大荒北经》中记载:“大荒之中,有山名曰北极天柜,海水北注焉。有神,九首人面鸟身,名曰九凤。”[10]可见,楚人崇拜的一种神为九凤,是九头神鸟。《山海经》中还有诸多关于凤的描述:凤是人、鸟与兽的合体,具有腾跃千里、直冲云霄的神力。楚人崇凤,凤代表着楚人部族,昂首向天,双翅飞扬,立于其他部族崇拜物图腾之上,表达楚人期盼自己部族强盛的愿望。楚地民间剪纸艺术中,凤鸟题材众多。楚地出土的青铜器、漆器和兵器上亦多饰凤鸟纹,丝织品、服饰上多绣织凤鸟或以凤鸟为图案。流行于春秋战国时期楚国的凤书(也称“鸟虫书”),其经典之作为楚器“王子午鼎”和“楚王孙渔戈”上的铭文,将凤形糅合于文字,表达对凤的崇尚,如此“寓真于诞,寓实于玄”,创制了怪诞、玄妙的凤书艺术。

刘玉堂先生曾言:“实质上,‘浪漫’只不过是楚人艺术精神的外化表征,唯有追求个性和自由才是楚艺术的精神特质。”[11]楚凤艺术是以审美意象来反映现实,具有空灵之象。诚如叶燮所言,艺术是“幽渺以为理,想象以为事,惝恍以为情”,楚凤形象是想象的结果,是高度抽象化的艺术形象,如“空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像”[12],幽渺空灵,虽无一象及于事实,而象外无穷,楚国先民在艺术作品中寄予了他们对玄诞之意的表达。其凤凰图腾不是现实中存在的动物,而是多种动物整合起来的神物形象。凤凰不是一般的动物崇拜,而是建立在诸多动物崇拜之上的神物崇拜,凤凰崇拜是动物崇拜的升华,具有神奇、灵异的特质。

楚凤艺术以超越时空的组合表现凤的神性。1974年湖北江陵李家台4号墓出土的《虎座立凤》(见图2.5)[13]是这一艺术语言的典型性代表。楚人不拘泥于客观现实,发挥其“流观”[14]审美观照方式,充分发挥想象,将凤鸟、鹿角与虎并置于作品中。为了突出楚人的尊凤理念,将老虎的比例缩小,凤的比例夸大,以表达楚国强大凌驾于其他部落之上的愿望。最为奇特之处在于凤背插了一对杈桠张扬的鹿角,以活力四射之势立于虎背之上,凤昂首展翅,鸟喙微张,展示着旺盛的生命力。充满灵性的鹿角在凤背上方展开,据考古学者考证鹿角为龙的象征,鸟形翅膀位于鹿角下方,自由地将不同动物的形体组合成凤形,表明此凤为龙凤共生之神物。造型新颖而浪漫,不拘泥于客观现实而追求精神性象征意味,超越现实而亦梦亦幻。楚人如此智慧、灵动地表现他们的期盼:借凤以引导所招之魂,借龙以飞升上天。采用超时空组合的楚凤艺术品还有2000年在湖北荆州天星观2号墓出土的《蟾蜍与凤鸟神人》[15]、 1963年湖北江陵望山出土的《虎座凤架鼓》[16]、 1966年湖北江陵望山1号墓出土的《彩绘木雕小座屏》[17]和2000年湖北荆州天星观2号墓出土的《凤鸟莲花豆》[18]等作品,将凤与人、鸟、鹿、蛇、蛙、蟾蜍、莲花等物体自由组合并置,创造超越时空的神性世界。

图2.5 虎座立凤

通高 103厘米 战国 湖北江陵李家台

4号墓出土 湖北荆州博物馆藏

战国楚漆器有以实用为主的生活用具,也有强调观赏性的漆工艺品,还有富含巫术神话色彩的丧葬用品。器具上的装饰有大量的凤形纹样,也有以凤形为主造型的漆器。楚人的审美趣味偏向于灵巧、生动的抽象化形式因素,其纹样和造型都极富想象力。楚人好乐舞,出土文物中出现了大量有凤造型的乐器。江陵、信阳、长沙等地战国楚墓中出土了多件虎座凤架悬鼓,长沙楚墓还出土了蛇座凤架鼓。各种乐器的凤造型新颖,各不相同,其共同之处在于形式所赋予的乐感。“凤凰于飞,和鸣锵锵”[19],将“凤凰和鸣预示吉祥”的传说应用于乐器设计当中,把器形的玄诞之意与乐器的清阳之声完美结合。由此可言,楚凤艺术还将不同时空中的动物、凤图腾与音乐乐器组合,其象征意味除了图腾崇拜功能之外,还有作为实用功能的象征意涵,其意味精深而隽永。

三、神秘绚烂之色

楚凤艺术中现存最多的器物为南方楚墓出土的战国漆器,以实用功能为主,样式繁多新颖,使用范围较广,以纪郢区墓出土楚凤漆器最具代表性。1987年在湖北荆门包山2号楚墓(又称包山大冢)出土的漆器中,有大型彩绘龙凤漆棺[20],墓主为楚昭王后裔。除底面外以龙凤纹为主题满幅彩绘,运用黑色打底,红色和金黄色绘图,辅以绛、褐、白、灰等色,并以金粉绘饰龙身。

楚凤艺术作品的色彩大多以黑色、朱红和金黄色为主,与曲线、螺旋形、5形塑造的符号相结合,构成了神秘、怪诞的意味。如1982年湖北江陵马山1号墓出土的《彩绘双凤纹耳杯》[21]《凤鸟莲花豆》[22]等。楚凤工艺品色彩对比浓重强烈,表现了楚人对色彩的审美理念:“佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章”[23]、“建雄虹之采旄兮,五色杂而炫耀”[24]。楚人欣赏繁复绚丽的色彩,即使有些楚凤艺术品只用两套色彩,其形状的丰富变化也使颜色耀眼夺目,例如1977年在湖北云梦虎地34号墓出土的《变形凤鸟纹漆盂》(见图2.6)。

图2.6 变形 凤鸟纹漆盂

高 11.3厘米 口径28.3厘米 战国

云梦睡虎地34号墓出土 湖北省博物馆藏

黑色是楚凤艺术作品中应用最广的颜色,富有神秘意味。在客观世界中,黑色与黑暗相连,通常来自黑夜、黑洞、阴暗和影子等光线未能触及的地方,观者观看时自然会将之与以往的视觉经验相联系,人们常将黑色与神秘、好奇、恐惧、神性、鬼怪等语汇相关联。从这个意义上说,楚凤艺术追求的色彩并不是简单的艳丽,不是自然界中给人审美愉悦的美艳,而是在黑色基调中抽象化、象征性的浓郁之色,引人深思而玄妙无比。这与道家美学中的神仙学、巫学相呼应。正如屈原在《离骚》中所描述的:“望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。……凤凰既受诒兮,恐高辛之先我。”[25]楚人的审美趣味常表露出他们对巫术与神仙学的向往与崇尚,故而选取神秘、高贵的色彩表现楚凤形象,寄托他们乘凤飞仙的愿望。

另外,大部分楚凤艺术品为祭祀所用,追求优美与灵异的视觉效果,期望由此使神灵喜悦安乐而庇佑四方。正如屈原在《九歌》中所描述的:“灵偃蹇兮服,芳菲菲兮满堂。五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康。”[26]黑色为底色的基调,既表达楚人对未知领域的追问:“遂古之初,谁能道之?……明明暗暗,惟时何为?阴阳三合,何本何化?……”[27]也表达楚人对于天帝神灵的敬畏与期盼,亦符合祭祀过程中的神秘体验:“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”[28]、“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央”[29]。红色、黄色与黑色对比强烈,都为暖色,激昂而奋进,雄壮奇伟,以曲线勾勒形状多变而优美绚烂,以愉悦诸神而获得神灵的护佑,使民众喜乐安康。

结 语

庄子寓言之妙在于“寓真于诞,寓实于玄”[30],楚凤艺术所展现的美学特质与《山海经》、庄子艺术精神、《楚辞》等先秦典籍中的玄诞意趣一致。楚人通过诡异的艺术语言在楚凤艺术中表达他们的奇思妙想:第一,曲线造型,楚凤艺术的整体造型以及凤身上装饰的线条都是波浪线、螺旋形、S形等曲线,古雅而优美,直钩人心而令观者产生情感上的共鸣,楚人以此方式与神灵交流;第二,超时空组合,楚凤是神物,其造型集人、鸟、兽特性为一体,常将凤与人、龙、虎、鹿等物象组合,并夸张表现其比例关系,构成超越现实的意象;第三,神秘绚烂之色,楚凤艺术主要采用黑色、红色、金黄等颜色,艳丽、浓重而神秘,楚人以此愉悦神灵而祈求喜乐与安康。楚凤艺术所创造的仙性、怪诞之境与庄子创造的审美意象一致:“藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”[31]楚人发挥丰富的想象力,采用富有灵性的艺术语言创造雄奇而玄妙的楚凤艺术。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。