一

回顾动物进口这一方面,中国已具有悠久的传统。这其中包括异国鸟兽及“普通”动物,它们都来自不同地方——从西域的沙漠地带和北方草原直到西南山区和东南亚的热带森林。一般这种类型的动物或作为贡品或作为普通交易“物品”被运送入境。此外,这些动物的进口数量经常是很大的,通常用以交换丝绸、茶叶以及其他物品。马匹交易算是这类进口动物的最典型的例子,明朝政府每年都会得到几万匹马,其中最多的是来自朝鲜和今天的蒙古地区。从数量上来说,例如在唐朝和元朝时期,骆驼可排在第二重要的位置;但与马匹不同的是,它们主要被使用在北方地带,在淮河和扬子江领域则很少出现。[2]

当时一般中国人熟悉马匹、骆驼、大象、狗、不同类种的鹿、牛和某些鸟类,但显然对很多生物还并不了解。相关记载文献中提到富人和朝廷常常拥有小型的庭园,甚至大规模的度假胜地,在那里饲养着许多各种各样的外国进口的稀有动物。在这方面特别著名的例子是汉朝时期盛行帝王狩猎。唐朝文献中也大量记载了多种珍稀动物,例如凤头鹦鹉(古称白鹦鹉)、八哥(或鹩哥,更早称为秦吉了)以及其他不同种类的鹦鹉等等。可以模仿人说话的鸟类在当时非常受欢迎,人们把它们作为宠物来饲养。[3]

有很多故事和传说都围绕着这些异国生物,并且还添加了许多宗教色彩。南宋时期的情况也差不多,并没有很大的变化。此外,在文献里也谈到不少利用动物制成的物品,而这些物品可用在药方里或当做工艺品。

异国动物也在明朝早期扮演着重要的角色,郑和的船队把一些“世上罕见”的动物作为贡品运回中国,其中包括斑马、长颈鹿、鸵鸟等等。我们并不清楚这些动物在从非洲到中国的这段漫长航行中的待遇是怎样的,但很显然它们安全抵达了目的地,并得到皇帝和众臣的赞美。关于长颈鹿的记载已经闻名于世,就不在此一一重述[4](图一)。在其他的一些例子中,我们还不清楚文献里所指的是哪一类物种,这产生了分歧意见,并导致了饶有趣味的学术争论。所谓的哈喇虎剌(或“黑虎剌”)在此就是一个很典型的例子:它可能是指沙漠猞猁或者狞猫。[5]

当耶稣会传教士开始在远东地区建立教会的时候,中国学者(特别是在北京的)首次接触到美洲动物。他们都是通过澳门,以及利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610年)、艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649年)和后来南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688年)的著作来认识这些动物。传教士也提到欧洲各种各样的动物种类,这些都是中国人从来没有听说过,或者知之甚少的。在郑和时期,中文资料中记载的“异国”生物数量因此而剧增,然而对动物世界或动物研究方法的认知并没有发生质的转变。

图一 郑和下西洋时代的长颈鹿图

在明末清初,中国“动物学”仍然落后于其他学术学科。与此相反,鸟和动物的绘画方法却有了很大的发展,甚至可能比当时欧洲还要先进。也许在这里,有人会联想到清朝中期郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766年)的精彩画作(图二),还有乾隆时期美妙的鸟类指南(今天叫做《故宫鸟谱》,图三),这些及其他作品的艺术非常写实,以近乎于摄影的精确手法描述了动物世界。[6]

图二 郎世宁所画的马图之一

图三 《故宫鸟谱》里的凤凰鹦鹉

如上所述,与动物相关的清朝文献资料并不像艺术画作那么引人注目,文献作者经常很简单地直接引用早期的资料记载,而且大多数时候没有把真实和虚构的部分严谨清楚地区分开来。一般说来,关于新动物学细节方面的进步很小,除了个别例子以外,绝大部分作者极不情愿打破原有的文学传统方式。这点也适用于对某些来自远方进口兽鸟的描写,亦包括从传教士文献里所知道的欧洲、非洲及南北美洲的动物。在类书、笔记以及方志等文献里都可以找到这些资料,其中一些作品的印刷量非常大,并且在学术界也享有名誉。这篇文章的内容就是关于这类动物的描述,即耶稣会文献里的“原型”。为此,我将从中挑选出一些例子来指出文献是怎样对动物世界进行描述,以及为什么不能完全把这个世界与其他领域(如地理学)区分开来。

二

当耶稣会传教士开始与中国学者合作时,他们也考虑到中国人对番人的传统观点以及中国人的“宇宙观”。在一些例子中,神父们入乡随俗地找到了绝妙的“解决方法”,例如地图绘制法。在他们对世界的描述中,传教士把中国移至地图的中心位置,以此表现出他们对“中央帝国”说法的尊敬。利玛窦也对地名的选择非常谨慎小心,在可能的地方,他对海洋、岛屿、国家和庞大区域都使用常规的中国名字。南怀仁也遵从同样的原则,在东南亚的很多地方也因此用传统中国名称来命名。[7]

中国人的理念是:世界被分成不同的部分,并可依次与“四方”联系在一起,从耶稣会地图可看到“小西洋”“小东洋”“大东洋”等区域的划分。明朝时的地理学家和航海员都没有对这些名称产生疑问,当时他们对东洋、西洋两条航路及其相应的“范围领域”都很清楚地区分开来。这种传统被加入耶稣会的地图中,这样一来,新的混合材料融合了引进的欧洲思想及传统的中国概念,我们可以在17世纪早期的《三才图会》中找到一个很突出的例子。[8]

然而这并不是全部的故事,耶稣会士非常清楚他们的中国读者,与当时欧洲读者群相似,都对罕见事物很感兴趣。在早期的历史地理文献,即关于历史地理的书籍或民族志学中,通常都描述了虚幻国家、奇异植物和陌生动物。这样的叙述内容也出现在一些传教士的报告文献中,甚至在地图作品上也有类似的情况,利玛窦的世界地图是一个很好的例子:图上的亚洲东北部有一个“狗国”,高加索山脉地区有一个“女人国”,伏尔加河口附近有一个“一目国”,等等。这样的描述很显然激起了中国精英们的好奇心,因为相似或一致的“实体”也很容易在传统中国文献中看到。《山海经》《博物志》《事林广记》《异域图志》《异域志》以及其他作品里也提供了许多相关例子。

至于传教士在哪些出处中选择异地的中文名字,这一点并不总让人明白。很显然的是许多事物都具有装饰作用;此外,这种常见的想法有其欧洲背景,但陈述方式则按照中国标准来进行调整,有时这点甚至可在事物安排方面达到某种程度上的形式对称性。利氏的地图可再一次被作为例子来进行说明,其《坤舆万国全图》的一些版本展示了动物和船只,它们都被非常均匀地分布在全图各方(图四)。然而,有三种动物被分置在图右边沿地区,另外三种则分置在图左。这六种动物都分布在大西洋地区;位于太平洋处也有六种动物,在印度洋和邻近的南海(在Java Pequeno附近,或称小爪哇)只有三种,原因很可能是这些区域是较小的海洋领域。此外,在南方大陆(被称为墨瓦蜡尼加Magellanica)有八种靠陆地生存的动物,地图的每一半都有四种。有趣的是,南京版本的《坤舆万国全图》上,图左的两种动物是浅灰色展示出的——显而易见是用来平衡海洋生物的概貌,其中两种位于右部(太平洋地区),也属于类似情况。[9]至于船只,可发现三种在大西洋,六种分布在太平洋和印度洋区域。有一个附加装饰元素位于“中部”船只附近,即直到菲律宾东部,也可包括在内。如果是这样,那么会有五艘船位于赤道北部,五艘在南半球。如果一种动物可代替该附加元素,那么会有十二种生物位于地图的左半部,十二种在另一半。[10]

图四 利玛窦的《坤舆万国全图》

此种分布方法,不管是利玛窦本人有意识这样做,还是其他地图编辑者也这样考虑,可能都不是出于偶然。然而,在另一方面中国或欧洲的动物象征及传说与此没有任何关系。

类似的动物也作为装饰元素出现在16世纪晚期不同版本的欧洲地图上,[11]一种屡次出现的动物是鲸鱼,在利氏地图上的很多地方都出现过这种海洋巨型动物。人们觉得遇到鲸鱼是危险的,因为海员认为这些“怪物”会用水淹没船只,并使其下沉。传统的中国文献中也提到一些巨型鱼类,它们具有极大的破坏潜能,可吞噬其他生物甚至整条船。许多不同说法的主题在世界神话里属于一种典型元素(archetypical element),也可在其他文化中找到。更概括来说,广阔的大海对许多中国人是一种可怕的“液体物质”,因为那里有不可预知的暴风雨和水流、漩涡和暗礁、海盗、神龙和鬼魂,从这种意义上来看,危险的鲸鱼轻易地证实了大家本来对此的认知。[12]

在《坤舆万国全图》上所提及的陆地动物显然与南极没有任何关联,它们被安置在这个偏僻区域,以此填补空缺。然而,在此或可补充一个有趣现象:与南非相对的沿海地区被称为“鹦哥地”,即鹦鹉的陆地。“鹦哥地”为“Terra Psittacorum”的翻译,这是偶然在当时欧洲地图发现的一个术语,其起源比较复杂,也可能与企鹅有关,或是该名错误地与南方的冰冷区域联系在一起,并由后来的地图制作者错误沿用下去。

地图上南方大陆的动物图像也有其特点,例如:犀牛为什么被描画得那么丑陋?很显然,把犀牛像加入地图的艺术家并没有真正了解犀牛的形体和外貌。也许是由于他并没有完全查阅所有资料,或是由于他没有可靠的描述文章可以作为参照。较早时期,在中国的许多地区还有这种动物,但到明朝时期,已经很少人知道它的样子如何了。[13]与此相反,大象被描绘得非常形象,并且很容易被鉴定为属于印度的种类。另一种在中国人眼里不完全陌生的动物是鸵鸟,此鸟在很早期的作品里就已经被提及,同样它也出现在郑和航海历史背景中,并且在《异域图志》上也有它的画像。此外,由于它的卵蛋体积不同寻常地大,有时人们把它与“龙卵”相比较。毫无疑问,在中国动物研究方面,鸵鸟是重要的“异国”元素,这点也被利玛窦注意到。总而言之,在《坤舆万国全图》里的动物世界是一个比较复杂的整体,其基础是欧洲“原型”,但以一种必定会适合中国人期望的方式来进行选择和安排。

三

耶稣会在明朝晚期所创作的最显著的作品之一是艾儒略的《职方外纪》。艾儒略生于1582年,1610年来到澳门,即利玛窦去世的那一年。三年后,他到达北京,他也曾经去过中国的其他城市,特别是杭州,最后定居在福建。[14]他在中国长期旅居时,与李之藻(1565—1630年)、杨廷筠(1557—1627年)及其他与当地耶稣会互相交流来往的学者关系密切,杨廷筠还协助艾儒略编译《职方外纪》。[15]

《职方外纪》的正文包括几篇序言,其中一篇是艾儒略在1623年所作。《职方外纪》的编撰历史非常复杂,并且可看出文章内容受到了几个作家的影响。其中一个主要来源是庞迪我(Diego de Pantoja,1571—1618年)和熊三拔(Sabatino de Ursis,1575—1620年)所做的一系列笔记,他们对利玛窦的地图作出了一些解释,但许多在《职方外纪》中的地名以及某些描述细节与利氏本人所用的字名不同,意味着一种复杂背景。更详细来说,学者可能参考的是由谢方编辑、附加注释的中文版本以及德保罗(Paolo De Troia)翻译的意大利新版本。[16]

《职方外纪》包括五个章节,第一卷至第三卷各叙述了一个大陆:亚洲(被誊写为亚细亚)、欧洲(欧逻巴)以及非洲(被称为利未亚);第四卷包括两个美洲大陆(亚墨利加),还有一个关于南方大陆的简短章节。每一卷都以一种“总说”为开头,接下来是简短段落,描述不同的国家、岛屿和区域。第五卷则是介绍“四海”,其中有一些部分是关于海洋名称、海岛和海产等等。更重要的是,该章节还包括“海族”的叙述部分。

《职方外纪》的全局安排可用来与一些中国历史地理记载相比较,然而,这些资料并没有提及美洲和其他当时在远东不为人知的遥远地区。此外,还把已知领域分成一小簇地方,或是分成地理方位,它们都遵循着不同的标准。然而,绝大部分这类型的叙述也提到了动物,在某些情况下,例如黄衷的《海语》(1536年),甚至还包括了关于禽兽的单独章节,此外还包括了稀有品种以及奇异现象等等。[17]简短说来,尽管在内容上有所不同,但由于其欧洲背景,《职方外纪》与传统中文历史地理作品并非不同,而其中的某些章节也属于笔记一类。

艾儒略在自己的书中提到几十种动物,其中有真实存在的,也有虚构的——大部分是鸟、鱼、爬行动物和哺乳动物。一些动物当时在中国很有名,但并没被赋予具有中国传统的名字,其他的则是新起的。在大部分例子中,对于它们的描述都是简短的,或是作者只提及它们相关的“特性”。当读者阅读这些段落时,会产生一种印象:艾儒略受到同时代(或中世纪后期)欧洲习俗的启发,希望能提供新颖且“不寻常”的事物。的确,在他的文章中许多不可思议的事物都是关于动物世界的。可以这么说,至少在一些章节内,在那个时期和地区的动物描述都被当做一种吸引读者注意力的工具。

绝大部分动物出现在讲述海洋生物的特别章节以及讲述各个国家的段落部分,但是在关于欧洲南部和西部的叙述中这种内容并不多;这里的焦点是“动物文化”主题、宗教、历史和教育等等。欧洲北部和东部、北美洲、南美洲、非洲,还包括亚洲章节的一些段落并不是这样。这些地区是广阔的,有一些甚至还“未开发”,并且因此而充满“异国风情”的动物(以及动物制品),与更“文明的”地中海世界完全相反。

首先看一下亚洲部分:在关于渤泥(Brunei Borneo)的简短章节中,可发现关于一种动物的简短介绍:“有兽……名把杂尔,其腹中生一石,能疗百病。”它的名字当然与被称为bezoar(胃石)的石头有关系,Garcia de Orta等16世纪的学者对此有所描述。下面一个关于吕宋的段落则提到一种巨型的捕食鸟(鹰王),而在马路古(今马鲁古群岛)的章节,有人也意外地发现一种巨型海龟:“有大龟,一壳可容一人,或用为盾以御敌。”[18]

爪哇国有许多大象,其中白色的大象非常受人们尊敬。苏门答腊“多海兽,海鱼;时登岸伤人”。在对度尔格(今天的土耳其)的描述中出现了其他生物,例如凤凰(文中有“弗尼思”,即phoenix)。[19]与此相反,忽鲁谟斯海峡(霍尔木兹)部分的内容则非常贫乏,以至于完全没有提及任何植物或动物。15世纪早期的中文文献在这一点则不同:它们记录了这一波斯湾入口的重要地理位置所出现的山羊和其他野兽。[20]

艾儒略也提及印弟亚(印度),这里随处都有不寻常的事物和生物,例如:“地产象,异于他种,能识人言”,也有毒蛇以及鼯鼠(蝙蝠大如猫)等物。从对“全身皮甲甚坚”的犀牛的描述可确定,这一部分受到了欧洲资料的启发。在关于莫卧尔(Mughal)帝国的单独章节中再次强调该地有许多大象和马匹,很明显地展示了该国军队的力量,因为这两种动物都可用于战争。类似的内容早在宋朝的《岭外代答》中已经可以找到:南印度注辇国就拥有六万头战象![21]

非洲和美洲的章节中包含了更多的动物叙述,这里将提及一些例子。孛露(秘鲁)章节中介绍了南美羊驼和美洲鸵鸟(文中称“厄马”),此外补充说明当地可能还有许多天鹅、鹦鹉以及毒蛇。很有趣的一点是,这里还指出“其鸟兽之多,羽毛之丽,声音之美,亦天下第一”。伯西尔(巴西)是另外的地区,其动物亦非常多。这一章节里可以发现最早关于树懒(“懒面”)的中文描述。关于墨是可(墨西哥),据说那里有许多马生活在荒地,但原来是从国外引进的:“百年前无马,今得西国马种野中,生马甚众,又最良”。墨西哥也拥有大批牛羊作为家畜,还有特殊种类的“鸡”,即火鸡,这里也有简短描述。[22]

纽芬兰岛为北美洲领域之一,被提及当地丰富的鱼类。这个地区的人是“愚”的,他们的土地被称为“拔革老”,是“Terra de Bacalhau”(鲈鱼的陆地)的音译。在另外的地区,“农地”——很明显这里是指拉布拉多半岛——“屡出异兽”,其皮草被当地人使用。[23]加里伏尔泥亚(今天的加利福尼亚)以及北美西部也因其丰富的皮草、蜜蜂、大雉和蜂鸟而受到赞美;关于中美洲的岛屿和其他地方的章节中则出现更多生物。第四章里最后一部分介绍南方大陆,可是依艾儒略所说,当地居民的习俗、山川河流以及动物世界都没有被记录下来。[24]

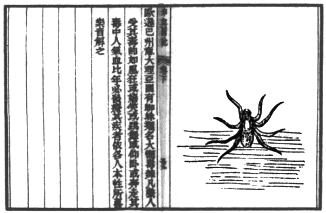

关于海洋生物的章节在书中的最后一卷,这里面混合了与海洋相关的奇异事物和各种各样的生物,其中有海女、飞鱼、其他鱼类以及各类危险生物。第一种是“把勒亚”(葡萄牙语为baleia,拉丁语为balaena),也就是鲸鱼:“身长数十丈,首有二大沉,喷水上出,势若悬河,每遇海船,则昂首注水舶中,顷刻水满舶沉……”(图五、图六)。另外的怪物身长二十五丈,但不吓人,甚至可以保护渔民、抵抗“恶鱼”。“剑鱼”有一巨大的嘴,并“有龉刻如锯”,具有强大的力量,可以击败鲸鱼,但可能也会破坏船只。还有一种生物非常庞大,以至于可以直接从海底往上吞噬一艘船,“其鱼竟以头尾抱船两头”。在这种情况下,人们“惟跪祈天主,须臾解去”。在该章节里的另外部分还提及鳄鱼、巨型鱿鱼、海鸟等等。[25]

图五 《坤舆图说》里的鲸鱼

图六 Andreas Velleius冰岛图上的鲸鱼

另外一种动物在此也值得一提,原因出自它奇特的中文名字“仁鱼”。据说“此鱼尝负一小儿登岸,偶以鬐触伤儿。儿死,鱼不胜悲痛,亦触石死”。这个故事的背景似乎来自欧洲,但该名字让人联想到道德行为。中文文献中提到其他的例子表明:动物的举止行为经常与人类传统道德联系(一个例子是所谓的“孝鸟”)。[26]换言之,“仁鱼”这种概念很适合中国读者,能够附加这样一种象征,也可看出艾儒略本人很理解中国人的思想以及儒家的价值体系。

四

下文是关于南怀仁的《坤舆图说》(初版,1672年),此书包含了不同的章节,其中有天气现象、海洋、地质学和其他主题,第二部分篇幅很长,里面描述了世界上不同的地区。这一部分内容与《职方外纪》几乎一致,其章节的段落也出现在南怀仁著名的世界地图《坤舆全图》(1674年)中,亦出现在一简短文章里的标题《坤舆外纪》(1705年)里。[27]

南怀仁的作品经常被学者研究或在现代作品中被引证,大量关于动物的信息或描述都出自《职方外纪》,然而亦有一些新作,并不以艾儒略的作品为参考基础。接下来我会提及这些部分,它们都出现在《坤舆图说》的结尾章节,并与一些简单插图一起作为附录。一般而言,这些动物图片从一个版本转换到另一个版本,几乎保持了原有的形态,变化较小,人们也可以在《坤舆全图》上发现几乎一样的动物,其中有的也与利玛窦的世界地图上的图片相近,但是大多数还是与此不同。[28]

南怀仁的动物插图旁附有简短解释,其中一些与《坤舆图说》里的章节有关联,里面有真实的部分也有虚构的部分。这些插图解释大部分都是以欧洲原始资料为基础,甚至有的与艾儒略所使用的资料文献相同。

一个相当令人费解的例子是关于“独角兽”的描述(图七):按照南怀仁的说法,人们可在印度发现这种生物,其形状像马,但在前额有一只长角,其长度约为四至五尺(约1.5米),可用来制作酒杯,也可作为解药来抵抗有毒物质。另外,“角锐,能触大狮”。然而,“狮与之斗,避身树后。若误触树木,狮反啮之”,所有这些都与Gessner著作里的“monecoros”有关。[29]

独角兽也出现在《坤舆图说》的印度章节里,在《职方外纪》里也有类似的描述。其文如下:“额间一角,极能解毒……此兽来以角搅其水,毒遂解,百兽始就饮焉。”谢方考虑到此描述是指犀牛,可是“真实的”犀牛在两文献的印度章节中都已有所描述[30],而南怀仁的插图也很明显地显示出这是一种虚构生物。

图七 《坤舆图说》里的独角兽

《坤舆图说》的另外一幅插图也确切展示出“真实的”犀牛,然而,图旁的解释与印度章节里对犀牛的描述不一致,称犀牛为“鼻角”,其“有鳞介,矢不能透。鼻上一角,坚如钢铁。将与象斗时,则于山石磨其角,触象腹而毙之”。[31]《坤舆外纪》重复了《坤舆图说》中的描述,首先是独角兽,然后是鼻角,几乎字句不差,但是此书并没有插图;有关印度的章节段落也可在此找到,但却以省略形式被安置在不同的条目下。[32]

南怀仁神父所提到的昆虫不多,其中可发现“大懒毒辣”,就是狼蛛(图八)。这种蜘蛛出现在《坤舆图说》里,其描述也可在《坤舆外纪》中找到;它的毒液会使人的行为变得诡异:“受其毒,即如风狂,或嬉笑,或跳舞,或仰卧,或奔走。”“大懒毒辣”出于意大利(在欧洲文献中有Tarentum城,以该城为名),[33]另一种动物是海狸,生活在意大利巴铎河(Pado)的口岸,《坤舆图说》里作“般第狗”(从拉丁文canis ponticus衍生而来,图九)。在“热尔玛尼亚”(德国)的冷湿地区可以发现蝾螈(“撒辣漫大辣”,图十),它“力能灭火,毛色黑黄间杂”。这种动物很明显属于北方领域,此也符合中国传统思想,因为它深暗的颜色与“水”有关。[34]

图八 《坤舆图说》里的大懒毒辣

图九 德国学者Konrad Gessner(1516—1565)著作里的海狸

图十 《坤舆图说》里的撒辣漫大辣

所有这些和许多其他生物——非洲、亚洲、美洲和“海洋”的——在《坤舆外纪》中亦有所提及。有一些对明清时代的人来说很熟悉,例如:长颈鹿和狮子,其他的动物则从来没有人听说过。

我并不打算一一呈现所有的动物;我宁愿把焦点放在一些普通点上,对此加以说明,使得以上所述内容更加完整。首先,如前所说,在艾儒略的著作中,大部分的陆地动物都出现在美洲、非洲、印度、东南亚等章节中,这似乎是指两个世界之间的内在区别:一个是欧洲(主要围绕地中海地区)“文明”部分,另一个是海外“荒地”。南怀仁的书则没有那么“细致”,而他也指出在意大利及别处生存的各种“异国”生物,这个微妙的区别可能不是偶然的。艾儒略是欧洲南方人,而南怀仁是北方来的,两个人的观点会不会因此不完全一样呢?

其次,艾儒略和南怀仁都提到许多动物的出现是具危险性的,或是怀有恶意的。它们都威胁到海员的生命,其行为也不可为人预知,一些动物被描述成非常强大有力的野兽,在其他情况下,它们相互打斗。这看起来反映了动物王国是按等级来划分系统的意识。

传统的中国作品里有许多内容丰富的笔记都是关于鸟类和野兽,但并没有把关注点放在动物世界的“残酷”方面。虽然也有“恶”兽,其“古怪性格”可从它们的身体外观作出推断,但是一般来说,大部分动物身体的特征都显示了和平的思想。此外,我的印象是,在这样的记录里,人类和动物领域的界限如流水,并不明确。就这点而论,两个领域在这个伟大的自然体系中通过无形的凝聚力相互制约着。[35]相反,在耶稣会的资料里,我们可以看出来,动物和人类世界之间产生了绝对性的差别。(https://www.xing528.com)

但是人们不应该因此对艾儒略和南怀仁有不公正的评价,两位作者也记录下了一些“积极”元素,这些与自然“阴暗”面没有关系。无论他们是从哲学观点出发,还是只想通过提供“所有事物”的混合体来吸引读者的注意力,其意图都难以言明。并且,当时阅读过《职方外纪》和《坤舆图说》的中国学者对此的反应如何也很难说。例如:他们对不寻常之事感兴趣吗?惊讶吗?不管他们怎样看待耶稣会和他们的“动物园”,事实是许多描述,甚至其中的一些插图都传入了后来的中文作品,这点会在下一节有所说明。这些作品之中最具影响力的一种是《古今图书集成》(1726—1735年印制完成),其中的动物部分完全使用了耶稣会的材料,同时也引用许多传统中文资料,例如《三才图会》。《澳门记略》(1751年)亦是如此(作者是印光任和张汝霖),书中收集了对澳门“地域”的植物和动物的描述。[36]

五

传统的地方志经常会把要描述的动物世界分成不同的部分(遵循一般习俗),也就是说,群聚的鸟、哺乳动物或是“四肢动物”、有鳞动物(绝大部分是鱼)以及昆虫——“禽兽鳞虫”;《澳门记略》中也是遵循这样的记载。我已经说明该作品中的鸟类描述有一部分是来自耶稣会的文献资料,一部分则以其他资料作为基础,[37]后者包括某些历史地理著作,还有屈大均的《广东新语》,这些与《广东通志》(特别是嘉靖版本)都可一一作比较。[38]一个有趣的地方是:当《澳门记略》的作者在抄写早期资料时,并没有把澳门的本土动物和与当地无关联的动物区别开来,却通常与“外面的”世界——以艾儒略和南怀仁的书籍作为基础——互相联系起来。换句话说,《澳门记略》中的动物章节把各种各样的动物——欧洲的、美洲的和其他地方的生物——都合在一起,表明作者对事物的来源并没有深究。

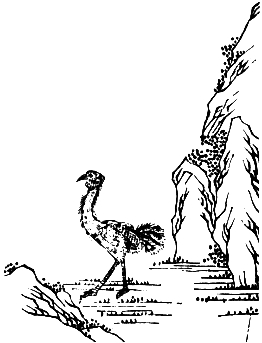

这里有一个例子可很好地说明印光任和张汝霖造出来的混淆,就是“厄马”一条,将之描述为:“厄马,最大。长颈高足,翼翎美丽,不能飞。足若牛蹄,善奔走,马不能及。卵可作杯器;即今番舶所市龙卵也。”[39]

一般关于厄马的表述可与“emu”(Dromaius novaehollandiae)直接联系起来,即鸸鹋,也叫做澳洲鸵鸟。这是一种巨大的鸟,差不多两米高,属于鹤鸵科(Casuariidae),而且是鸸鹋属(Dromaius)唯一的现存成员(注意,一些资料指出鸸鹋是作为一个单独的科:Dromaiidae)。鸸鹋生长在澳大利亚的草地和半干旱地区,跑得飞快,这可以解释为什么在中文名称里人们使用了“马”这个字,从这里可看出其非凡的速度。然而,印光任和张汝霖很可能对澳大利亚和其动物世界一无所知或所知甚少。“厄马”条,就是以早期耶稣会的著作为基础。可是问题不能这么简单地解释,因为在利玛窦和艾儒略等人的时代,澳大利亚还是一个“基本属于未知地域”的地方。既然如此,我们该怎样去解开“厄马”这个谜团呢?

其中一个可能性是,利氏世界地图上有简短的文字,其所提到的巨型鸟“有翅不能飞”,可是“其足如马,行最速,马不能及”。这种被称为“尼蟇”(而不是厄马)的巨鸟与“大泥”一地联系在一起。“大泥”是马来亚半岛东岸之北大年(Patani)的简称,也可以指婆罗洲(Borneo)。虽然如此,利玛窦明确地补充说明,在美洲的“孛露”(秘鲁)也会经常遇到这样的鸟。另外,在地图上亦有“波尔匿何”大岛及婆罗洲。显然,这一切都出了一些矛盾。为了解释其谜,有人说,利氏实际上指的是鸸鹋(他转写错误),或是没有清楚地把这种鸟和美洲鸵鸟区分开来,可是北大年地区和婆罗洲都不产鸸鹋。《职方外纪》出了类似的问题,因为艾儒略专门引用了利氏的描述内容,而后来《职方外纪》也成为《澳门记略》等书的基础。[40]

无论如何,利氏可能听说过美洲鸵,但把这种鸟放置在错误的地区(或许是因为秘鲁和婆罗洲两地的中文名称发音相似),或许他是指完全不一样的物种,例如新几内亚的双垂鹤鸵和单垂鹤鸵。南怀仁也把“厄马”和秘鲁(白露)联系在一起,他的描述与《澳门记略》中所述内容几乎一致,但并不仅如此,自相矛盾的是,《坤舆图说》提供了“骆驼鸟”的插图(通常指鸵鸟,即非洲鸵鸟),而图旁说明,此鸟(像厄马一样)也居住在南美洲(图十一)。[41]

上面所述听起来非常费解,而故事内容就更加错综复杂。除了“厄马”说明外,《澳门记略》还描述了“鸵鸡”“骆驼鸟”和“火鸡”。其中某些段落是指鹤鸵(食火鸡),其他的则指美洲驼和(或)鸵鸟。此外,这样的叙述部分例如鸵鸡“能食铁石”或是火鸡“能食火,吐气成烟”都可与中国的传统知识联系起来,也即是耶稣会之前的资料。[42]中国和欧洲记载合成之间的奇特混合也在《澳门记略》的其他部分有所体现,一般结论为:这部作品的作者阅读了大量不同的早期资料,但他们都不能清楚地把类似的(或与原文相关的)动物区分开来。

图十一 《坤舆图说》里的骆驼鸟

六

上述和其他在许多清代资料中碰到的“混杂故事”一样有些费解,此外,耶稣会士作品的痕迹很明显,例如屈大均《广东新语》中的动物章节。《古今图书集成》则是另一个重要的情况,不仅如此,里面也有许多从早期资料遗传下来的错误。简言之,虽然耶稣会文献很受欢迎,可是它们关于动物的信息极少被人了解;在澳门没有狼蛛,没有“巴勒亚”,也没有“独角兽”。[43]

从另外一个角度来说,耶稣会士确实是非常“成功”,因为他们将真实的情况与不寻常的事物混在一起而创造出的奇妙“元素”,或是很简单地从欧洲文献中摘抄下的“东西”,在中国学者的思想里留下了深刻的印象。也可以说,利氏等人在无意识的情况下致力于把中国的新面貌体现出来,并通过描述具异国风情的混合体对其赋予特色。清朝的不少文人曾到澳门游览,并写下了许多著名的作品,这些作品往往都反映出相似的想法和观点。因此,不管他们制造过多少动物学方面的误解,印光任和张汝霖毫无例外地同样受到耶稣会的影响。

耶稣会士作品的影响力并不限于中国境内。卜弥格(Michaele Boym)的《中国植物》(Flora Sinensis,1656年)一书包括一些真实和虚构的中国动物插图,在欧洲享有盛名(图12)。[44]传教士在北京制作的各种地图和书籍都被传播到朝鲜。在当地,宫廷研究这些书籍地图并精心对其进行重印,绝大部分都为内府当地所使用,而朝鲜对天文学和地图制法特别感兴趣。利玛窦和南怀仁的地图为此变得非常有名,有学者对这些问题进行过深入研究,不需要在这里重复。[45]然而,利玛窦、艾儒略、南怀仁等人描述的鸟兽范围之广,使朝鲜在动物世界的认知方面受到什么样的影响,则是另一个应该单独探讨的话题。

图十二 卜弥格《中国植物》里的海狸

【注释】

[1]蔡洁华译。原载珠海市委宣传部等编:《韦卓民与中西文化交流:“第二届珠澳文化论坛”论文集》,北京:社会科学文献出版社,2011年。2012年发表英文版:“Intercultural Zoology:The Perception of Exotic Animals in Chinese Jesuit Works”,in Luís F.Barreto(ed.),Europe-China:Intercultural Encounters(16th-18th Centuries)Lisbon:Centro Científico e Cultural de Macau,2012,pp.189-218.

[2]关于马匹可以见Bert G.Fragner,Ralph Kauz,R.P.和Angela Schottenhammer编,Pferde in Asien:Geschichte,Handel und Kultur.Horses in Asia:History,Trade and Culture,Wien:Verlag der Osterreiehischen Akademie der Wissenschaften,2009.关于中国的骆驼,外文研究也很多,如:Edward H.Schafer,“The Camel in China down to the Mongol Dynasty”,载Sinologica 1950年第2辑,第165—194、263—290页。

[3]关于中国文献里的秦吉了、白鹦鹉等,见普塔克:Exotische Vögel:Chinesische Beschreibungen und lmporte,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2006;及普塔克:“Notizen zum qinjiliao oder Beo(Gracula religiosa)in alten chinesischen Texten(Tang-bis mittlere Ming-Zeit)”,载Monumenta Serica 2007年第55辑,第447—469页;普塔克:“Weisse Papageien(bai yingwu)in frühen chinesischen Quellen bis zur Tang-Zeit”,载普塔克编:Tiere im alten China,Studien zur Kulturgeschichte,Wiesbader:Harrassowitz Verlag,2009,第31—48页。

[4]关于明初通过海上贸易进口动物的情况,见普塔克:“Pferde auf See:ein vergessener Aspekt des maritimen chinesischen Handels im frühen 15.Jahrhundert”,Journal of the Economic and Social History of the Orient,1991年第34辑,第199—233页,与普塔克:“Zheng He i la importacióde productes i animals exòtics cap a Xina”,载Dolors Folch编,Els grans viatges de Zheng He:Les expedicions marítimes de la Xina del segle XV,Barcelona:Angle Editorial und Museu Marítim de Barcelona,2008.明朝的历史地理书也记录不少动物的名字,几个例子:张之杰:《盐桥集:科学与美术的交会》,台北:章杰出版社,2006年,第25l—260页(长颈鹿:第107—113、244—250、261—269页);张箭:《下西洋所见所引进之异兽考》,载《社会科学研究》2005年第l期,第152—158页。关于罕见的一本载有动物插图的书,见A.C.Moule,“An Introduction to the I YüT'u Chih or‘Pictures and Descriptions of Strange Nations'in the Wade Collection at Cambridge”,载T'oung Pao 1930年第27辑,第179—188页,与其“Some Foreign Birds and Beasts in Chinese Books”,Journal of the Royal Asiatic Society,1925,第247—261页。关于长颈鹿也可以参见:Sally K.Church,“The Giraffe of Bengal:A Medieval Encounter in Ming China”,载The Medieval History Journal 2004年第7辑,第1—37页。

[5]见张之杰:《盐桥集:科学与美术的交会》,台北:章杰出版社,2006年,第72—73、257—258页,也见第63—71页;另见张箭:《下西洋所见所引进之异兽考》,载《社会科学研究》2005年第1期,第154—156页;Ralph Kauz,“Politik und Handel zwischen Ming und Timuriden.China,Iran und Zentralasien im Spätmittelalter”,Wiesbaden:Reichert Verlag,2005,第236页;Thomas T.Allsen,“Natural History and Cultural History,The Circulation of Hunting Leopards in Eurasia(Seventh to Seventeenth Centuries)”,载Victor H.Mair编,Contact and Exchange in the Ancient World,Honolulu:University of Hawai'i Press,2006,第116—135页。

[6]关于郎世宁有很多资料,如陈浩星等编著:《海国波澜——清代宫廷西洋传教士画师绘画流派精品》,澳门:澳门艺术博物馆等,2002年。关于鸟谱,见秦孝仪等编:《故宫鸟谱》(The Manual of Birds)共4册,台北:故宫博物院,2005年。

[7]关于利玛窦与南怀仁的地图,有很多的文章与书。这里只提几个例子,如黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海:上海古籍出版社,2004年;Pasquale M.D'Elia,Il mappamondo cinese del P.Matteo Ricci S.J.(Terza edizione,Pechino 1602)conservato presso la Biblioteca Vaticana,CittàDel Vaticano:Biblioteca Apostolica Vaticana,1938;曹婉如等编:《中国古代地图集——明代》,北京:文物出版社,1994年,图57—59,图77—79,及有关中文与英文解释;《中国古代地图集——清代》,北京:文物出版社,1997年,图143—147;John D.Day,“The Search for the Origins of the Chinese Manuscripts of Matteo Ricci's Maps”,载Imago Mundi 1995年第47辑,第94—117页;Hartmut Walravens,“Father Verbiest's Chinese World Map(1674)”,载Imago Mundi 1991年第43辑,第31—47页;Lin Tongyang(林东扬),“Aperçu sur la mappemonde de Ferdinand Verbiest,le K'un-yü-ch'üan-t'u”,载Edward J.Malatesta与Yves Raguin编,Succès etéchecs de la rencontre Chine et Occident du XVle au XXe siècle,Taipei and Paris:The Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History,1993,第145—173页。关于地图里的东南亚国家,见普塔克:“Maritime Southeast Asia in the World Map of Ferdinand Verbiest and its Korean Version”,载《南洋学报》(Journal of the South Seas Society)2002年第56辑,第122—148页。

[8]普塔克:“The Sino-European Map(Shanhai yudi quantu)in the Encyclopaedia Sancai tuhui”,载Angela Schottenhammer与普塔克编:The Perception of Maritime Space in Traditional Chinese Sources,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2006,pp.191-207.

[9]黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海:上海古籍出版社,2004年,图4(书目之后)。

[10]黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海:上海古籍出版社,2004年,第147—155页。

[11]关于耶稣会中文文献与地图里的动物,可以查Hartmut Walravens,Die Deutschland-Kenntnisse der Chinesen(bis 1870):Nebst einem Exkursüber die Darstellung fremder Tiere im K'un-yüt'u-shuo des P.Verbiest,Köln:Universität zu Köln,1972;同著者,“Konrad Gessner in chinesischem Gewand:Darstellungen fremder Tiere im K'un-yü t'u-shuo'des P.Verbiest”,载Gesnerus,Vierteljahrsschrift für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften/Revue trimestrielle d'histoire de la médicine et des sciences naturelles,1973年第30.3/4辑,第87—98页;Isaia Iannaccone,“Lo zoo dei Gesuiti:la trasmissione scientifica del bestiario rinascimentale europeo alla Cina dei Qing in Kunyu tushuo di Ferdinand Verbiest(1674)”,载S.M.Carletti等编,Studi in onore di Lionello Lanciotti,共3册,Napoli:Istituto Universitario Orientale,Dipartimento di Studi Asiatici等,1996,第2册,第739—764页;Eugenio Menegon,“New Knowledge of Strange Things:Exotic Animals from the West”,载《古今论衡》(Disquistions on the Past and Present),2006年第15辑,第39—48页。关于古代欧洲文件里的动物图,可以查很多资料,如Biancastella Antonino编,Animali e creature mostruose di Ulisse Aldrovandi,Milano:Federico Motta Editore,2004.此本具代表性的书有不少罕见的图片,可以与Gessner等16世纪学者的书中图片比较。

[12]大鱼在中国的小说中也有,见Walter Goode,On the Sanbao taijian xia xiyangji and Some of Its Sources,Canberra:Australian National University,1976,未刊博士论文,第85—107页。

[13]见Menegon,“New Knowledge of Strange Things”(图片);张之杰:《盐桥集:科学与美术的交会》,台北:章杰出版社,2006年,第94—106页。

[14]关于艾儒略有不少作品,如Eugenio Menegon,Un solo cielo:Giulio Aleni SJ(1582-1649),Geografia,arte,scienza,religione dall'Europa alla Cina,Brescia:Grafo edizioni,1994;Gianni Criveller,Preaching Christ in Late Ming China:The Jesuits'Presentation of Christ from Matteo Ricci to Giulio Aleni,Taipei and Brescia:Taipei Ricci Institute and Fondazione CiviltàBresciana,1997,从第144页以下;Tiziana Lippiello与Roman Malek编,Scholar From the West:Giulio Aleni S.J.(1582-1649)and the Dialogue between Christianity and China,Nettetal:Steyler Verlag,1997,主要从第470页以下;Bernard Hung-Kay Luk,“A Study of Giulio Aleni's Chih-fang Wai-chi”,载Bulletin of the School of Oriental and African Studies,1977年第40辑,第58—84页。

[15]关于杨廷筠,可参考Nicolas Standaert,Yang Tingyun,Confucian and Christian in Late Ming China:His Life and Thought,Leiden:E.J.Brill,1997.

[16]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年。亦见金国平:《西力东渐:中葡早期接触追昔》,澳门:澳门基金会,2000年,第114—119页。《职方外纪》有意大语译本,见Paolo De Troia,Geografia dei paesi stranieri alla Cina,Zhifang waiji,Brescia:Fondazione CiviltàBresciana,2009年;及艾儒略全集第1册。《职方外纪》的一些部分也翻成英文等语言,见Bernard Hung-kay Luk,“A Study of Giulio Aleni's Chih-Fang Wai chi”,载Bulletin of the School of Oriental and African Studies,1977年第40辑,第58—84页。在某些地方,《职方外纪》的内容与Giovanni Antonio Magini(1555—1617年)的Moderne tavole di geografia(1598年)很相似。另外的重要欧洲资料也包括Ortelius的地图在内。传教士把这些作品都带到了中国。

[17]关于《海语》资料不多,见段立生:《黄衷及其海语》,载段立生:《泰国史散论》,南宁:广西人民出版社,1993年。

[18]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第62—64页。关于胃石,见Jorge M.dos Santos Alves,“A pedra-bezoar—realidade e mito em torno de um antídoto(séculos XVI e XVII)”,载Jorge M.dos Santos Alves,Claude Guillot与普塔克编,Mirabilia Asiatica:Produtos raros no comércio marítimo/Produits rares dans le commerce maritime/Seltene Waren im Seehandel,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag;Lisbon:Fundação Oriente,2003,第121—134页。亦见金国平:《西力东渐:中葡早期接触追昔》,澳门:澳门基金会,2000年,第116页。关于渤泥、吕宋与马路古见普塔克:“Maritime Southeast Asia in the World Map of Ferdinand Verbiest and its Korean Version”,从第135页以下。

[19]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第49、59—61页。

[20]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第46页。亦见Ralph Kauz与普塔克:“Hormuz in Yuan and Ming Sources”,载Bulletin de l'école française d'Extrême-Orient 2001年第88辑,第27—75页。

[21]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第39—45页;周去非著,杨武泉校注:《岭外代答校注》,北京:中华书局,1999年,第92页。《岭外代答》有德语本:Almut Netolitzky,Das Ling-wai tai-ta von Chou Ch'üfei:Eine Landeskunde Südchinas aus dem 12.Jahrhundert,Wiesbaden:Franz Steiner Verlag,1977;亦见Hermann Kulke等编:Nagapattinam to Suvarnadwipa:Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2009,第304页。

[22]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第122—129、131页。

[23]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第134—135页。关于“拔革老”与“农地”,亦见金国平:《西力东渐:中葡早期接触追昔》,澳门:澳门基金会,2000年,第118页。

[24]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第135—143页。

[25]艾儒略著,谢方校释:《职方外纪校释》,北京:中华书局,1996年,第149—153页;Walravens,Die Deutschland-Kenntnisse der Chincsen,第231—234页。关于“巴勒亚”,亦见金国平:《西力东渐:中葡早期接触追昔》,澳门:澳门基金会,2000年,第118页。为了描写海洋生物,艾儒略看过不少资料,其中可能也有Guillaume Rondelet(Gulielmi Rondeleti)的Libri de Piscibus Marinis,in quibus verae Piscium effigies expressae sunt,1554.

[26]见Wilt L.Idema,“The Filial Parrot in Qing Dynasty Dress:A Short Discussion of the Ying ge bao juan(Precious Scroll of the Parrot)”,载Journal of Chinese Religions 2002年第30辑,第77—96页;Roel Sterckx,“Attitudes Towards Wildlife and the Hunt in Pre-Buddhist China”,载John Knight编:Wildlife in Asia:Cultural Perspectives,London:Routledge Curzon,2000,譬如第20页;普塔克:“Notizen zum qinjiliao oder Beo(Gracula religiosa)in alten chinesischen Texten(Tang-bis mittlere Ming-Zeit)”,载Monumenta Serica 2007年第55辑,注27。

[27]《坤舆图说》与《坤舆外纪》:这里用《百部丛书集成》的《指海》与《龙威秘书》版本。

[28]Lin Tong-yang(林东扬),“Aperçu sur la mappemonde de Ferdinand Verbiest,le K'un-yü-ch'üan-t'u”,载Edward J.Malatesta与Yves Raguin编,Succès etéchecs de la rencontre Chine et Occident du XVIe au XXe siècle,Taipei and Paris:The Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History等,1993,第159—161页。

[29]《坤舆图说》下卷,54a—b;Walravens,Die Deutschland-Kenntnisse der Chinesen,第202—203页。

[30]《坤舆图说》下卷,3b;《职方外纪校释》,第40—41页,第43页,注15。

[31]《坤舆图说》下卷,55a—b;Walravens,第203—205页。

[32]《坤舆外纪》,1b,5b—6a。

[33]《坤舆图说》下卷,59a—b;《坤舆外纪》,6b:Walravens,Die Deutschland-Kenntnisse der Chinesen,第209—211页;Walravens,“Konrad Gessner in Chinesischem Gewand”,载Gesnerus,V01,XXXI,1974,第89页。

[34]《坤舆图说》下卷,58a-b,61a-b;《坤舆外纪》,6a,7a;Walravens,Die Deutschland-Kenntnisse der Chinesen,第208—209、213—214页。亦见Berthold Laufer,“Asbestos and Salamander”,载T'oung Pao 1915年第16辑,第299—373页,特别是第345页。

[35]Sterekx,“Attitudes Towards Wildlife and the Hunt in Pre-Buddhist China”,载John Knight编,Wildlife in Asia,Cultural Perspectives,London:RoudedgeCurzon,2000,特别是第20页(动物形象)。关于动物的残酷行为与相斗,亦见Sterekx,The Animal and the Daemon in Early China,Albany:State University of New York Press,2002,第137页以下。

[36]关于《澳门记略》的版本:张世泰、冯伟勋、倪俊明:《馆藏广东地方志目录》,广州:广东省中山图书馆历史文献部,1986年,第193—194页;章文钦:《澳门记略研究》,载其著《澳门与中华历史文化》,澳门:澳门基会会,1995年,第139—177页;赵春晨:《关于澳门记略乾隆原刊本的几个问题》,载黄晓峰、邓思平、刘月莲编:《首届澳门历史文化国际学术研讨会论文集》,澳门:澳门文化研究会,1995年,第139—141页。这里用赵春晨编的《澳门记略校注》,澳门:澳门文化司署,1992年,关于动物的部分见第161页以下。《澳门记略》有两个葡文译本:Luís Gonzaga Gomes译:Ou-mun kei-1eok:Monografia de Macau,Macau:Quinzena de Macau,1979;金国平与Rui Manuel Loureiro基于赵春晨的校注本又出了新的译本:Breve monografia de Macau,澳门:澳门文化局,2009年。

[37]普塔克:“Birds of Paradise in Macau?A Note on the Aomen jilüe and Other Sources”,载其著Exotische Vögel:Chinesische Beschreibungen und Importe,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2006,第91—103页;又见普塔克撰,赵殿红译:《〈澳门记略〉中的鸟类记载》,载《澳门研究》2009年第52期。

[38]《广东新语》的版本很多。如屈大均:《广东新语》,香港:中华书局,1975年,特别是第20卷;欧初、王贵忱编:《屈大均全集》,共8册,北京:人民文学出版社,1996年,第4册就是《广东新语》。关于屈大均的文章也很多,这里就提一个例子:Tang Kaijian(汤开建),“Qu Dajun e Macau”,载Revista de Cultura 1997年第32辑,第87—104页。另见黄佐:《广东通志》共4册,香港:大东图书公司,1977年,特别是第2册,第24卷。

[39]《澳门记略校注》,第161—162页。

[40]普塔克撰,赵殿红译:《〈澳门记略〉中的鸟类记载》,载《澳门研究》总第52期,2009年。关于地图见Pasquale M.D'Elia,Il mappamondo cinese del P.Matteo Ricci S.J.(Terza edizione,Pechino 1602)conservato presso la Biblioteca Vaticana,Città Del Vaticano:Biblioteca Apostolica Vaticana,1938,图XXIX,图XXX;黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海:上海古籍出版社,2004年,图版29,分图11(E3,F3)。亦见Kenneth Ch'en,“Matteo Ricci's Contribution to,and Influence on,Geographical Knowledge in China”,载Journal of the American Oriental Society 1939年第59辑,第335页。另见《职方外纪校释》,第123页(孛露);De Troia,Geografia dei paesi stranieri alla Cina:Zhifang waiji,第155页,注301(其看法跟随D'Elia的解释。见后者的作品,第217页,注219)。

[41]《坤舆图说》下卷,34b;《坤舆外纪》,4b。其他一些清朝著作如王士祯的《居易录》(1701年)有类似的信息。

[42]普塔克撰,赵殿红译:《〈澳门记略〉中的鸟类记载》,载《澳门研究》总第52期,2009年。

[43]见《澳门记略校注》,第162—164页。

[44]关于卜弥格的文章很多。其Flora Sinensis亦有新的电子版,Harald Fischer Verlag出版,有H.Walravens的序文。另见Edward Kajdański,Michala Boyma,Opisanie wiata,Warsaw:Oficyna Wydawnicza,2009;张西平:《中国文化早期在欧洲的传播——论波兰汉学家卜弥格的学术贡献》,载珠海市委宣传部等编:《珠海、澳门与近代中西文化交流——“首届珠澳文化论坛”论文集》,北京:社会科学文献出版社,2010年,第228—249页。

[45]关于朝鲜与地图学历史,见Gari Ledyard,“Cartography in Korea”,载J.B.Harley等编,Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies,Chicago and London:The University of Chicago Press,1994;Minako Debergh,“La carte du monde du P.Matteo Ricci(1602)et sa version coréenne(1708)conservéeàOsaka”,载Journal asiatique,第274辑,1986,第417—454页;S.M.Hong-Schunka与普塔克:“Die koreanisehe Weltkarte in St.Ottilien:ein Beitrag zur Kartographie des Ferdinand Verbiest”,载Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft,第154辑,2004,第201—218页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。