隋唐时期因为统治者提倡佛教,佛教建筑因此得到长足的发展。隋朝立国38年,全国佛寺有3985所。唐代也重视佛教,寺院、佛塔的数量超过隋代,仅都城长安的寺院就达150多所。大兴善寺、大慈恩寺、荐福寺等都是重要的佛教场所。隋唐寺院多为院落式,有几进甚至几十进不等,以大雄宝殿为中心,组成纵轴式的结构。佛塔是寺院的重要组成部分,隋唐佛塔有密檐式和单层砖塔式等不同类型。唐代的寺院佛塔建筑结构和样式对后代佛教建筑产生了深远的影响。

大兴善寺据传始建于晋武帝司马炎泰始至太康年间(265—289),初称遵善寺。隋文帝杨坚开皇二年(582年),在遵善寺的基础上进行扩建,因寺院在都城大兴城的靖善坊中,故易名为“大兴善寺”。大兴善寺是唐代长安三大译经场之一,被日本真言宗尊为祖庭,也是中印和中日文化交流史上的重要地点。唐武宗会昌年间(841—846),朝廷下令灭佛,大兴善寺也遭到毁坏。后代屡有重修。

大慈恩寺创建于隋开皇九年(589年),初名无漏寺。贞观二十二年(648年),李治在东宫做太子时,因生母文德皇后早逝,为补报慈母大恩,再建此寺,名大慈恩寺。大慈恩寺是唐代规模最大的寺院,占当时晋昌坊半坊之地,共有13个院落,1897间屋宇,重楼复殿,异常豪华。大慈恩寺是唐代长安的三大译经场之一,也是中国佛教法相宗的祖庭。据记载,贞观十九年(645年)玄奘法师从印度归来,在弘福寺翻译佛经。唐贞观二十二年(648年),大慈恩寺建成后,皇太子李治恭请玄奘任该寺上座,寺中专为玄奘辟有翻经院,供其翻译佛经。

图5-66 大雁塔

大雁塔(图5-66)又名慈恩寺塔,始建于唐永徽三年(652年),是玄奘法师为保存从印度带回的经书、佛像和舍利而建。初建塔时本称经塔,后来改叫雁塔。东晋法显《历游天竺记》中说:“达嚫国有迦叶佛伽蓝,穿石山作塔五层,最下一层作雁形,谓之雁塔。”玄奘法师在印度曾见此塔,应当是取此义。此塔后来因和小雁塔相对,故名大雁塔。塔共五层,仿印度窣堵波形式,各层中心皆有舍利。塔体是士心砖表,后经风雨剥蚀,塔身颓坏。到武则天长安元年(701年),五层塔被摧倒,天后和王公贵族施资将其改造为外观呈方锥形的七层仿木结构楼阁式砖塔,内部改作空心,可登临。唐岑参与杜甫、高适诸人于天宝十一年(752年)登慈恩寺塔,有诗“四角碍白日,七层摩苍穹”,玄奘法师的塔铭中也说大雁塔是七层,这说明塔身很早就已改为七层了。现大雁塔由塔基、塔身、塔刹组成,通高为64.517米。塔基高4.2米,南北约48.7米,东西45.7米;塔体呈方锥形,平面呈正方形,底边长为25.5米,塔身高59.9米,塔刹高4.87米。塔体各层均以青砖模仿唐代建筑的砌檐柱、斗拱、栏额、檐枋、檐椽、飞椽等仿木结构,磨砖对缝砌成,结构严整。塔身各层壁面都用砖砌扁柱和栏额,柱的上部施有大斗,在每层四面的正中各开辟一个砖拱券门洞。塔内的平面也呈方形,各层均有楼板,设置扶梯,可盘旋而上至塔顶。一、二层为九开间,三、四层为七开间,五、六、七层为五开间。塔上陈列有佛足石刻、玄奘取经足迹石刻等。

塔的底层四面皆有石门,门额上均有精美的线刻佛像。西门楣为阴线雕刻的阿弥陀佛说法图,图中刻有富丽堂皇的殿堂,画面布局严谨,线条遒劲流畅,传为唐代画家阎立本的手笔,是研究唐代建筑、绘画、雕刻艺术的重要文物。底层南门洞东西两侧砖龛内各有石碑一座。东侧碑文为永徽四年(653年)十月唐太宗所撰的《大唐三藏圣教序》,西侧碑文为永徽四年十二月唐高宗所撰的《大唐皇帝述三藏圣教序记》。西边碑文因为要和东边碑文相对,故采取文字自左向右读的形式,这也是石碑中的特例。两通石碑系唐代书法家褚遂良所书,具有很高的艺术价值,人称“二圣三绝碑”。

荐福寺是盛唐时期创建的著名佛教寺院之一。唐睿宗文明元年(684年),高宗李治死后百日,为了给他超度亡灵,将唐长安城朱雀大街东侧开化坊内的英王府李显旧宅改为宗庙,以祭祀献福,初名献福寺。此后每逢高宗周年、清明、盂兰盆节祭日,皇亲国戚都要专供祭奠,诵经礼佛,此寺也成为高宗的专庙。690年,武则天登基,改国号为“周”,“凡都宗庙多为改号”。她改献福寺为“荐福寺”,并亲书飞白体“敕赐荐福寺”匾额赐予寺院,悬于二进门上。唐中宗神龙二年(706年),从印度求佛归国的高僧义净大师入荐福寺翻经院主持佛经翻译,把荐福寺的佛教佛学活动推向了鼎盛时期。(https://www.xing528.com)

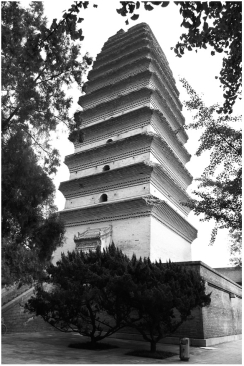

小雁塔(图5-67)是在唐中宗景龙元年(707年)开工营造的,历时两年有余,当时由道岸、义净倡议,工部奏请中宗下诏准允。小雁塔为典型的密檐式砖塔,是为存放义净从天竺带回来的佛教经卷、佛图等而建。明成化二十三年(1487年),关中大地震时塔身震裂,嘉靖三十四年(1555年)地震时塔顶震毁。1964年整修,加固了塔身,弥合了裂缝,未恢复塔顶、塔刹。现今小雁塔呈方形,15级,底层边长11.38米,原高约50米。塔身十四、十五两级残缺,现残高43.3米左右。塔形整体呈自然缓和的梭状曲线,玲珑秀丽。塔身各层之间叠涩出檐,下砌一至二层菱形牙砖。底层南、北辟券门,以上各层南、北均开券窗,第五至十一层南、北券窗两侧砌一方形小塔,现已残缺不全。塔底层中心设有地宫,地下3米,阔4平方米。底层青石门楣上阴刻天人供养图和蔓草花纹。此外,河南登封初唐法王寺塔、云南大理崇圣寺千寻塔也是密檐式砖塔的杰作。

山西五台山南禅寺大殿(图5-68)建于唐建中三年(782年),是中国现存最早的木结构殿堂式建筑。大殿面阔3间,进深3间,单檐歇山顶,梁架和斗拱据考证为唐代原物,殿内有彩塑。大殿整体造型简洁朴实、雍容大度。五台山佛光寺东大殿坐落在佛光山脚台地上,建于唐大中十一年(857年),是晚唐时期的重要建筑遗存。大殿面阔7间,进深4间。正面五门两窗,为单檐庑殿顶建筑。大殿设有两圈立柱,外檐柱头铺作雄大,出檐深远,表现出唐代雄健开放的气势。

图5-67 小雁塔

图5-68 五台山南禅寺大殿

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。