(一)书法家

魏晋南北朝时期,虽然社会处于动荡不安之中,但文化艺术却取得了长足的进步。以书法而言,它上承秦篆汉隶,下迄隋唐正楷,正好处在一个过渡阶段:篆隶向楷书过渡,草书由章草发展演变为今草,行书在从隶书向楷书演变的过程中得到发展并逐渐成熟。这个时期也涌现出一些著名的书法家,如书家“二圣”。书法的基础理论如“九品”“笔阵”也在这个时期确立。另外,“南帖北碑”也出现于魏晋时期。因此,魏晋南北朝是中国书法史上的光辉时代。

三国两晋时期隶书仍是正式的书体,但在书法上并没有太多的创造。新兴的楷书虽然还带有隶意,但已处在嬗变的过程之中。书法逐渐成为贵族士大夫文化修养和高雅生活的一部分,并出现了一批有影响力的书法家,如曹魏的钟繇,西晋的索靖和陆机,东晋的王羲之父子,等等。

钟繇(151—230),字元常,颍川长社(今河南长葛)人。东汉末曾任黄门侍郎,魏明帝时任丞相、太傅,因而世人称其“钟太傅”。他擅长篆隶草书,尤其以楷书最为著称。曾经跟随曹喜、蔡邕、刘德升等人学习,能博采众长而融会贯通。他创造了由隶入楷的字体新面目,被尊为“正书之祖”,与后世的王羲之齐名,并称“钟王”。其作品真迹已失传,现存后人摹刻的《宣示表》和《荐季直表》,代表着他早期楷书的风貌:字形扁方,用笔古朴厚重,结字茂密,点画之间多有异趣。他是汉末魏初推进隶书向楷书演变过程中最有影响力的大家。

索靖(239—303),字幼安,敦煌人,曾任尚书郎、酒泉太守、征西司马等,人称“索征西”。他擅长章草、八分书,与张芝齐名,人谓“精熟至极,索不及张;妙有余姿,张不及索”。他的书法“如飘风忽举,鸷鸟乍飞”,颇有特色。他的传世作品不多,《月仪帖》是其代表作,有石刻本传世。他的书法在两晋南北朝时期产生过深刻的影响。

陆机(261—303),字士衡,西晋时吴郡吴县(今江苏苏州)人,东吴名将陆逊之孙。他擅长行草书,有《平复帖》传世。这是现今传世书法家作品中最早的一件,用秃笔所书,多渴笔;虽然是章草,但笔锋圆浑挺健,风格朴拙,字形扁长,已见今草端倪。明代书法家董其昌说:“右军以前,元常以后,唯存此数行,为希代宝。”(《清河书画舫》)可见陆机在书法发展史上的地位。

王羲之(303—361),字逸少,东晋琅邪临沂(今山东临沂)人。曾任右军将军、会稽内史,世称“王右军”。他幼年跟随父亲王旷、叔父王廙学习书法和绘画,后来又随卫夫人(卫铄)学书法,集众家之所长,因而书艺大增。他在书法上的重要贡献是在楷书和行草书方面的创造,使这些书体完全摆脱了隶书的影响而趋于成熟完美。

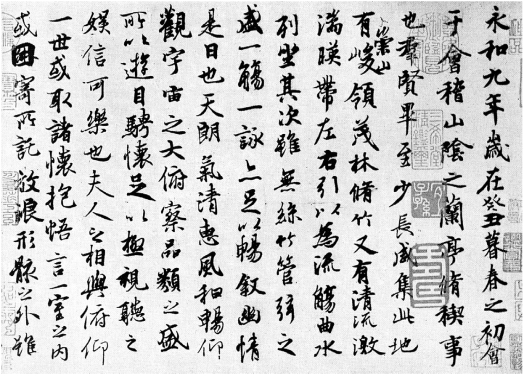

王羲之的传世作品中以《兰亭序》(图4-63)最为知名,有“天下第一行书”之誉。《兰亭序》共28行,324字,行笔流畅,书风清秀。卷中的重复字都有变化,20个“之”字各具姿态。摹本中以冯承素本完全忠实于原作,神采飘逸,生动自然,被认为最接近真迹。因上面有唐中宗的“神龙”小印,也称《神龙兰亭》。《兰亭序》还有石刻拓本,其中以定武本最精。传说是唐太宗诏令欧阳询按真迹临摹上石,后赐以群臣,五代后梁时流落至开封,后被契丹掳走,北宋仁宗庆历年间(1041—1048)被发现,置于定州,故名“定武本”。

王羲之的行书还有《奉橘帖》《快雪时晴帖》等,草书有《远宦帖》《上虞帖》等传世。这些作品有的气脉贯通,行笔流畅,有的舒畅安详,运笔时急时缓,极富韵律之美。书法家笔下变化万端,显示出极高的造诣。

王羲之的小楷刻本有《乐毅论》《黄庭经》和《东方朔画像赞》等,其中以《乐毅论》最具代表性,从中可看出王羲之小楷的用笔结体及其与钟繇小楷的明显区别。

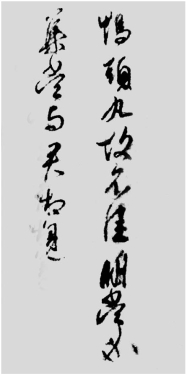

王献之(344—386),字子敬,小字官奴,王羲之第七子,官至中书令,人称“王大令”。他“幼学父书,次习于张(芝),尔后改变制度,别创其法”,也是一位有创新精神的书法家。王献之对楷、行、草、章草都精,尤其以草书著称于世。传世作品有《鸭头丸帖》(图4-64)和《中秋帖》等,还有《洛神赋玉版十三行》刻石本传世。《鸭头丸帖》行笔婉转遒丽,洋溢着一股逸气。王献之所作小楷神采超逸,行笔布势错落自然,代表了这一时期楷书的成熟。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图4-63 《兰亭序》(局部)

[东晋]王羲之

图4-64 《鸭头丸帖》

[东晋]王献之

(二)书法论著

书法从记事工具上升到艺术创作之后,出现了鉴赏评论书法的著作。

西晋书法家卫恒(?—291)所著《四体书势》是较早的有系统的书法理论文章,叙述了古文、篆、隶、草四体的起源及遗事,并系以赞。其中,《篆势》赞记为蔡邕所撰,《草势》赞记为崔瑗所撰,另外两篇赞记由卫恒自撰。

王僧虔(426—485)著有《笔意赞》,认为“书之妙道,神彩(采)为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”,在书法上最早提出形神关系,而且将笔意的内涵和规律作为专题来谈,很有意义。王僧虔另有一篇《论书》。

梁武帝萧衍(464—549)的书法理论著作有《观钟繇书法十二意》《草书状》《古今书人优劣评》《答陶隐居论书》等。他在《古今书人优劣评》中对书法家的评论颇为精到,在论及钟繇、王羲之时说:“钟繇书如云鹄游天、群凫戏海,行间茂密,实亦难过。王羲之书字势雄逸,如龙跳天门、虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”他第一次将王羲之推到“前无古人,后无来者”的崇高地位,给予很高的评价。

南朝梁书法家庾肩吾(487—551)著有《书品》一卷。书中记载了自汉至齐梁间擅长楷书和草书的书法家123人,并将其分为九品加以评论,与谢赫的《画品》具有同样重大的意义。他对书法演进持发展的观点,认为古体之鱼鸟篆乃“无味之奇珍,非趣时之急务”,而“惟草正疏通,专行于世,其或继之者,虽百代可知”,特别肯定了楷书和草书在书法发展史上的地位。书中将张芝、钟繇和王羲之三人定为上上,给予很高的评价,并将其相互比较,谓“张功夫第一,天然次之”,“钟天然第一,功夫次之”,“王功夫不及张,天然过之;天然不及钟,功夫过之”。其中提出的“天然”和“功夫”两个标准是值得注意的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。