地质图是反映各种地质现象和地质条件的图件,它是由野外地质勘探的实际资料编制而成的,是地质勘测工作的主要成果之一。地质图的基本内容一般用规定的图例符号来表示。

工程建设的规划、设计、施工阶段,都需要以地质勘测资料作为依据,而地质图件是可直接利用和使用方便的主要图表资料。因此,初步学会编制、分析、阅读地质图件的基本方法是很重要的。

1.地质图的类型

地质图的种类很多,因经济建设的目的不同而有所侧重。一般常用的基本图件有以下几种:

(1)普通地质图,是主要表示某地区地层岩性和地质构造条件的基本图件。它是把出露在地表的不同地质时代的地层分界线和主要构造线,测绘在地形图上编制而成的,并附以典型地质剖面图和地层柱状图。

(2)地貌及第四纪地质图,是主要根据第四系沉积物的成因类型、岩性和形成时代,以及地貌成因类型和形态特征综合编制而成的图件。

(3)水文地质图,是表示地下水赋存条件、循环特征和有关参数的平面图件。水文地质图有综合水文地质图和为某项工程建设需要而编制的专门水文地质图,如岩溶区水文地质图等。

(4)工程地质图,是根据工程地质条件,在相应比例尺的地形图上表示各种工程地质勘查工作成果的图件。为某项工程建筑的需要而编制的工程地质图称为专门问题工程地质图。

(5)剖面图及柱状图,包括地质剖面图、水文地质剖面图、工程地质剖面图、综合地层柱状图、钻孔柱状图等。

2.地质图的规格

地质图应有图名、图例、比例尺、编制单位和编制日期等。

地质图中,地层图例应严格地按要求自上而下或自左而右,从新地层到老地层排列。

比例尺的大小反映了图的精度,比例尺越大,图的精度越高,对地质条件的反映也越详细、越准确。一般地质图比例尺的大小,是由工程的类型、规模、设计阶段和地质条件的复杂程度决定的。

3.地质图的表示方法

地质图上一般反映地层岩性和地质构造等地质条件。这些条件需要采用不同的符号和方法才能综合在一幅图中表示出来。

(1)地层岩性。

地层岩性是通过地层分界线、年代符号或岩性代号,再配合图例说明来反映的。地层分界线表示在地质图上有以下几种情况:

①层状岩层。层状岩层在地质图上出现最多,其分界线规律性强,它的形状是由岩层产状和地形之间的关系决定的。

②第四系沉积物。第四系松散沉积物和基岩分界线较不规则,但也有一定规律性,其分界线常在河谷斜坡、盆地边缘、平原和山区交界处分布,大体沿山脚等高线延伸。在冲沟发育、厚度大的松散沉积物分布区,基岩常在冲沟底部出露。

③岩浆岩体。岩浆岩类岩体的形状不规则,在地质图上表现为不规则的分界线。

(2)地质构造。

岩层产状、褶皱、断层在地质图上的表示方法如下:

①岩层产状。如前所述,在地质平面图上岩层的产状主要是用符号来表示的。由平面图中的产状符号确定岩层走向和倾向时,可用量角器在图上直接测量产状符号得到。

②褶皱。在地质平面图上,褶皱主要通过对地层分布、年代新老和岩层产状的分析来确定,具体符号为背斜用![]() 向斜用

向斜用![]() 表示。

表示。

③断层。在地质平面图上,地层是通过其分布特征用规定的符号来表示的。在地质平面图中,用地层特征来分析断层和野外识别断层相同。一般断层的符号是:正断层为![]() ,逆断层为

,逆断层为 ![]() ,平移断层为

,平移断层为 ![]() 。符号中的长线表示断层的出露位置和断层面走向;垂直于长线且带箭头的短线表示断层面的倾向;数值表示断层面的倾角。正断层和逆断层中两条短线表示上盘的运动方向;平移断层中平行于长线且带箭头的短线表示断层两盘的相对运动方向。

。符号中的长线表示断层的出露位置和断层面走向;垂直于长线且带箭头的短线表示断层面的倾向;数值表示断层面的倾角。正断层和逆断层中两条短线表示上盘的运动方向;平移断层中平行于长线且带箭头的短线表示断层两盘的相对运动方向。

(3)岩层接触关系。

①整合接触。在地质图上表现为岩层分界线平行分布。

②假整合接触。在剖面图上表现为岩层分界线起伏不平,在平面图上表现为地层不连续、有缺失。

③不整合接触。在平面图上表现为沉积间断前后的地层界线斜交,在剖面图上表现为上覆新地层与下伏不同时代的老地层以一定的角度直接接触。

④沉积接触。在沉积接触面附近,表现为围岩中常有岩浆风化碎块,但没有蚀变变质现象;在平面图上可见到岩浆岩的边界线被沉积岩界线截断。

⑤侵入接触。在接触带中表现为围岩常因岩浆岩影响而产生蚀变变质现象,并因围岩常被岩浆岩侵入穿插而分布零乱,使岩石破碎;在平面图上表现为沉积岩被穿插,沉积岩界线被岩浆岩界线突然截断。

4.地质图的阅读和分析

在学习地质图基本知识的基础上,进行地质图的阅读和分析,了解工程建筑地区的区域地层岩性分布和地质构造特征,这对分析有利与不利地质条件对建筑物的影响有重要意义。

阅读和分析地质图一般按下列步骤进行:

(1)查看图名和比例尺,以了解地质图所表示的内容、图幅的位置、地点范围及其精度。例如:图的比例尺是 1∶5 000,即图上 1 cm 相当于实地距离 50 m。

(2)阅读图例,了解图中有哪些地质时代的岩层及其新老关系,熟悉图例的颜色及符号。在附有地层柱状图时,可与图例配合阅读。综合地层柱状图较完整、清楚地表示了地层的新老次序、分布程度、岩性特征及接触关系。

(3)分析地形地貌,了解本地区的地形起伏、相对高差、山川形势及地貌特征等。

(4)阅读地层的分布、产状及其和地形的关系,分析不同地质时代的分布规律、岩性特征及新老接触关系,了解区域地层的基本特点。

(5)阅读图上有无褶皱,褶皱类型,轴部、翼部的位置,有无断层、断层性质、分布情况以及断层两侧地层的特征,分析本地区地质构造形态的基本特征。

(6)综合分析各种地质现象之间的关系、规律性及地质发展简史。

(7)在上述阅读和分析的基础上,对图幅范围内的区域地层岩性条件和地质构造特征,结合工程建设的要求,进行初步分析评价。

5.地质图的阅读与分析实例——北京黑山寨地区地质图(https://www.xing528.com)

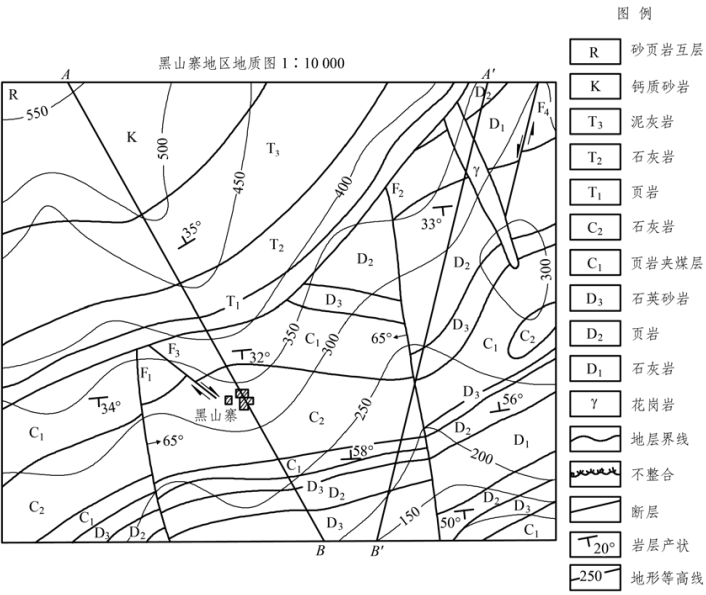

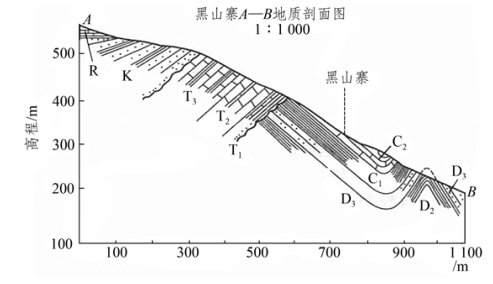

根据黑山寨地区地质图(图2.18 及图2.19),对该区地质条件进行阅读分析如下:

图2.18 黑山寨地区地质平面图

图2.19 黑山寨 A—B 地质剖面图

(1)比例尺。

地质图比例尺为 1∶10 000,即 1 cm 代表实地距离 100 m。

(2)地形地貌。

本区西北部最高,高程约为 550 m;东南较低,约 150 m;相对高差约达 400 m。地势为西北高、东南低,东部有一山岗,高程约为 300 m。顺地形坡向有两条较大沟谷,该沟谷是由于F1、F2 断层错动使岩石破碎,经风化侵蚀所形成。

(3)地层岩性。

本区出露地层从老到新有:古生界——下泥盆统(D1)石灰岩、中泥盆统(D2)页岩、上泥盆统(D3)石英砂岩、下石炭统(C1)页岩夹煤层、中石炭统(C2)石灰岩;中生界——下三叠统(T1)页岩、中三叠统(T2)石灰岩、上三叠统(T3)泥灰岩、白垩系(K)钙质砂岩;新生界——第三系(R)砂页岩互层。古生界地层分布面积较大,中生界、新生界地层出露在北、西北部。除沉积岩层外,还有细晶花岗岩脉(γ)侵入,出露在东北部。

(4)地质构造。

①岩层产状。

R 为水平岩层;T、K 为单斜岩层,其产状为 330°∠35°(岩层倾向 330°,倾角 35°,以下同);D、C 地层大致沿东西—北东东向延伸。

②褶皱。

古生界地层从 D1 到 C2 由北部到南部形成 3 个褶皱,依次为背斜、向斜、背斜,褶皱轴向为 75°~80°。东北部背斜:背斜核部较老地层为 D1,北翼为 D2,产状为 345°∠33°;南翼由老到新为 D2、D3、C1、C2,岩层产状为 165°∠33°;两翼岩层产状对称,为直立褶皱。中部向斜:向斜核部较新地层为 C2;北翼地层由新到老为 C1、D3、D2、D1,产状为 165°∠33°;南翼出露地层也为 C1、D3、D2、D1,产状为 345°∠56°;由于两翼岩层倾角不同,北翼倾角缓、南翼倾角陡,故为倾斜褶皱。中部向斜近东西向延伸远,出露面积较大,为本区主要褶皱。南部背斜:背斜核部较老地层为 D1;北翼地层为 D2、D3、C1、C2,产状为 345°∠56°;南翼地层为 D2、D3、C1,产状为 165°∠50°;为倾斜褶皱。

褶皱发生在中石炭统(C2)之后下三叠统(T1)以前,因为在 T1 以前从 D1 至 C2 的地层全部发生褶皱变形。

③断层。

本区有 F1、F2 两条较大断层,因岩层沿走向延伸方向不连续,断层走向为 345°,断层面倾角较陡,微向中间倾斜(Fl,75°∠65°;F2,255°∠65°),两断层都为横切向斜轴和背斜轴的正断层。从断层两侧向斜核部 C2 地层出露宽度分析,说明 F1 与 F2 间岩体相对下移为下降盘,所以 F1 与 F2 断层的组合关系为地堑。

此外还有 F3、F4 两条断层,F3 走向为 300°,F4 走向 20°,为规模较小的平移断层。

断层也形成于中石炭世(统)(C2)之后,下三叠世(T1)以前,因为断层没有截断T1以后的岩层。

从该区褶皱和断层分布的时间和空间来分析,它们是形成于中石炭世(C2)之后,下三叠世(T1)以前,处于同一构造应力场中,是经同一次构造运动所形成的。压应力主要来自近南北向(NNW—SSE 方向),故褶皱轴向近东西向(NEE—SWW 方向)。Fl、F2 两断层为主要受张应力作用形成的正断层,故断层走向与张应力垂直,大致与压应力方向平行;而 F3、F4 则为剪应力所形成的扭性断层。

④接触关系。

第三系(R)与其下伏白垩系(K)为角度不整合接触。

白垩系(K)与下伏上三叠系(T3)之间,缺失侏罗系(J),但T3 与K 岩层产状基本一致,故为平行不整合接触。

下三叠系(T1)与下伏石炭系(C1、C2)及泥盆系(D1、D2、D3)地层直接接触,中间缺失二叠系(P)及上石炭统(C3),且产状呈角度相交,故为角度不整合接触。

细晶花岗岩脉(γ)切穿泥盆系(D1、D2、D3)及下石炭统(C1)地层并侵入其中,故为侵入接触;因未切穿上覆下三叠统(T1)地层,故γ 与T1 为沉积接触。这说明细晶花岗岩脉(γ)形成于中石炭世(C2)以后,下三叠世(T1)以前,但规模较小,其岩脉产状大致为NNW—SSE 向的条状分布的直立岩墙。

(5)地质发展简史。

在地质发展历史过程中,整个泥盆纪直至中石炭世期间,地壳缓慢下降,且幅度甚小,本地一直接受沉积。中石炭世以后,受海西运动的影响,地壳发生剧烈变动,岩层褶皱,产生断裂,并伴随有岩浆侵入,本地区上升为陆地,遭受风化剥蚀。直到早三叠世时,又沉降至海平面以下,重新接受海相沉积。到晚三叠世后期,地壳大面积平缓持续上升成为陆地。侏罗纪期间,地壳遭受风化剥蚀。直到白垩纪,又缓慢下降,处于浅海沉积环境。到白垩纪后期,再次受到燕山运动的影响,本区东南部大幅度上升,西北部上升幅度较小,三叠系及白垩系地层受构造作用,产生倾斜。中生代后期至今,地壳无剧烈构造变动,所以新生界第三系地层产状平缓。

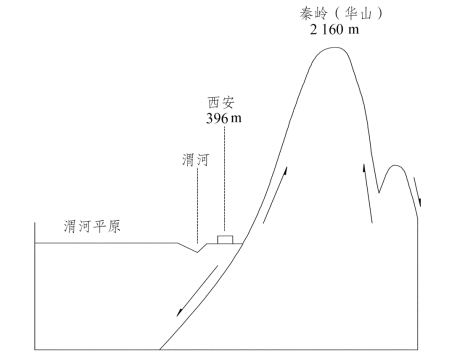

由于地壳运动产生的较大断层,往往会形成高山峡谷、飞流瀑布,这些地方一般也会被开发成旅游景点。例如:我国著名的“五岳”的形成,其中以华山最为险峻,它是地壳凸起与断层缺失的明显表现。

拓展阅读2.1:中国五岳简介

东岳泰山(1 545 m),位于山东泰安市。

西岳华山(2 160 m),位于陕西华阴市。

南岳衡山(1 290 m),位于湖南长沙以南的衡山县。

北岳恒山(2 017 m),位于山西浑源县。

中岳嵩山(1 440 m),位于河南登封市。

五岳是东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山和中岳嵩山的总称。因为泰山位于五岳之东,是五岳之长,所以古代帝王登基之初或太平年岁,都要登泰山祭告天地,举行封禅大典。汉武帝以后,各代皇帝对五岳不断追加各种封号。唐玄宗曾封五岳为“王”,宋真宗封五岳为“帝”,到了明太祖则封五岳为“神”了。这五座山的名气也就越来越大,山上的名胜古迹也特别多。自古至今,五岳一直是中国著名的旅游胜地。东岳泰山山峰挺拔峻秀、雄伟壮丽,有“登泰山而小天下”的气势,山上有南天门、斗母宫、经石峪、黑龙潭、日观峰等古迹。泰山已有20 亿年的历史,是一座由断层上升而形成的断块山。在漫长的地质年代中,许多山峰都被侵蚀化为平地,而由坚硬的花岗岩、片麻岩组成的泰山,却仍巍然屹立在大地上,难怪人们要用“稳如泰山”来形容事物的稳固、不可动摇。

西岳华山位于陕西省华阴市南,又名太华山,最高峰海拔 2 160.5 m,像一柄利剑直刺天空。华山因为北部是平坦的渭河平原,所以显得特别高峻;又因它险峻难攀,故有“华山一条路”的说法,也素有“奇险天下第一山”之誉。华山五峰为南峰落雁、东峰朝阳、西峰莲花、中峰玉女、北峰云台。峰上回心石、千尺幢、百尺峡、擦耳崖、苍龙岭均为名闻天下的极险之道。华山脚下西岳庙是历代帝王祭祀的神庙,创建于西汉,至今仍保存着明、清以来的古建筑群。因其形制与北京故宫相似,故有“陕西故宫”之称。中国华山整体为花岗岩断块山(图2.20)。

图2.20 中国华山断块山

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。