王 南

“思成记得一件难忘的事。一九二四年抵宾夕法尼亚大学未久,建筑史教授古米尔(Alfred Gumaer)为二年级学生开了一门课,思成也参加了。上了几堂课以后,他跑去找古米尔,说他非常喜欢建筑史,他从来不知道世上有如此有趣的学问。古米尔反问他有关中国建筑史的情况。思成回答,据他所知还没有文字的记录,中国人从来不认为建筑是一门艺术,也从不重视它。但他本人不甚赞同。”

——费慰梅《中国建筑之魂:一个外国学者眼中的梁思成林徽因夫妇》

这本《梁思成的作业》,展现了梁思成于1925-1926年间在美国费城宾夕法尼亚大学(以下简称“宾大”)美术学院建筑系(图1)学习一门建筑史课的课堂笔记、课后查阅资料摘记和绘图作业。

此份笔记和作业是梁思成留美学习生涯中最珍贵的历史文献之一。它一方面忠实反映出梁思成当年对西方建筑史的浓厚兴趣与一丝不苟的学习态度;更重要的是,正是通过学习西方建筑史,梁思成立志成为一名中国建筑史学者,而不是像绝大多数留美同窗或校友那样,以建筑师作为毕生职业——这方面最具代表性的人物是著名建筑师杨廷宝,他是梁思成的宾大建筑系学长,在中国建筑界与梁思成并称“南杨北梁”。

图1:1927年,在宾大留学期间的梁思成与林徽因

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

梁思成的中国建筑史研究,深深得益于他在宾大的所学,正如他和林徽因的美国友人费慰梅(Wilma Fairbank,1909-2002)所言:“思成提到,宾夕法尼亚大学建筑系的作业对他后来在中国的事业很有帮助。“梁思成以西方建筑学的科学方法研究中国古建筑,自然源于在宾大接受的正规建筑教育;他撰写的《中国建筑史》等学术论著,亦颇受在宾大学习西方建筑史经历之影响;尤其是他对中国古代最重要的建筑专著——北宋《营造法式》一书的研究和“破译”工作,在相当程度上要归功于其所受到的西方建筑史和古典学院派的建筑教育。

一、“世上有如此有趣的学问”

这门建筑史课从1925年9月28日到1926年3月22日,授课者是阿尔弗莱德·古米尔(Alfred Gumaer)教授,每周两讲,共计36讲,内容以意大利、法国的文艺复兴建筑为主,并少量涉及意大利巴洛克和法国古典主义建筑。在今天看来,以整整一学期、每周两讲的课时,专门讲授文艺复兴建筑史是非常奢侈的——以我现在任职的清华大学建筑学院为例,“外国古代建筑史”这门课(内容从古代两河流域文明直至十九世纪建筑)的课时是一学期、每周一讲,仅为宾大当年这门文艺复兴建筑史课时的一半。足见1920年代的宾大建筑系,作为美国的“巴黎美术学院教学体系”(即Beaux-Arts,常译作“布杂”或“布扎”体系)的重镇,对于文艺复兴建筑的高度重视。从梁思成保留下来的未收入本书的其他作业(参见《梁思成建筑画》[1996];《梁思成全集》第九卷[2001];《梁思成图说西方建筑》[2014]等书),或者其宾大校友杨廷宝、童寯等人保留至今的作业中可知,当时的宾大建筑系应该还设有其他建筑史课程,内容涉及古埃及、古希腊、古罗马、拜占庭、罗曼、哥特等文艺复兴之前的经典建筑。(图2)因此,梁思成在宾大所受的西方建筑史教育应该是颇为完备充实的。

图2:梁思成绘制的哥特教堂图

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

更加可贵的是梁思成自己在课后所下的额外功夫:本书至少有一半的内容,是梁思成课后对课堂讲授内容的深入研习,而且针对同一主题(比如布鲁内莱斯基的作品,或者圣彼得大教堂的建造过程等),他往往会摘录来自许多不同参考文献的评述,并一一注明出处。他对这门课所下的功夫,我想大概不是每一名选修此课的学生皆能做到的。

除了课上课下的笔记之外,梁思成还为学习这门课画了数以百计的建筑图。这些图纸均以徒手绘制而成,大多为钢笔图,少数为铅笔图,包括建筑平面图、立面图、剖面图、透视图和细部详图,此外还有两幅意大利历史地图(本书收录其中一幅)。绝大多数图纸以线描方式绘制,造型准确、线条流畅、运笔潇洒;部分立面图和透视图还加了阴影,更添生动韵味。考其来源,这些图大半临摹自西文书籍插图,少数参考照片绘成。一些钢笔图仍清晰保留铅笔底稿的痕迹,可知作者在绘图时曾先打草稿。这些建筑图有的是该门课的作业,还留有教授的评分,有的还盖有宾大建筑系的钢印。当时的作业评分采取5分制,并且最高分为1分,依此类推。梁思成的现存图稿中,有评分的共计38幅,其中34幅均为1分,3幅2分,得3分者仅有1幅。除了正式上交的作业之外,梁思成还额外绘制了更多图纸,质量亦不在正式作业之下。此外,该门课的课堂笔记也须整理上交并评分,梁思成的笔记均为1分。

值得一提的是,梁思成早在清华学校(今天清华大学的前身)求学期间,便有极好的美术功底。据梁思成的同窗好友陈植回忆:“在清华的八年中,思成兄显示出多方面的才能,善于钢笔画,构思简洁,用笔潇洒。曾在《清华年报》(1922-1923)任美术编辑。”出色的绘画基础加上超乎寻常的兴趣和努力,使得梁思成能够在一门课中绘出如此大量且高质量的研学西方经典建筑的佳作。

更有趣的是,梁思成高超的绘图技能还经常用来为林徽因创意无限的设计作业提供服务——费慰梅回忆道:“满脑子都是创意的徽因,常常先画出一张草图或建筑图样,然后一边做,一边修正或改进,而一旦有了更好的点子,前面的便一股脑儿丢开。等到交图的最后期限将届,即使在画图板前不眠不休赶工也来不及了,这时候思成就插进来,以他那准确和熟练的绘图工夫,把那乱七八糟的草图变成一张简洁、漂亮、能够交卷的作品。他们俩合作无间,各为建筑贡献出自己的特殊天赋,在今后共同的专业生涯中始终坚持着。”当时宾大建筑系的年轻讲师、日后成为著名建筑师的约翰·哈贝森(John Harbeson)曾经夸奖梁思成、林徽因的建筑图作业简直“无懈可击”。

从宾大毕业二十年后,梁思成专门向久别重逢的费慰梅回忆了当年上这门建筑史课时的情境。费慰梅写道:

“思成记得一件难忘的事。一九二四年抵宾夕法尼亚大学未久,建筑史教授古米尔为二年级学生开了一门课,思成也参加了。上了几堂课以后,他跑去找古米尔,说他非常喜欢建筑史,他从来不知道世上有如此有趣的学问。古米尔反问他有关中国建筑史的情况。思成回答,据他所知还没有文字的记录,中国人从来不认为建筑是一门艺术,也从不重视它。但他本人不甚赞同。”

实际上,正是古米尔教授的这门建筑史课,让梁思成对建筑历史这门学科产生了浓厚兴趣。那时的他常常在宾大建筑系的图书馆中饱览西方建筑史的经典著作,掩卷沉思之余,发思古之幽情。与此同时,年轻的梁思成也深为中国这样一个文明古国竟然没有一部由本国人撰写的建筑史专著而感到惋惜。由此,他立下毕生最为重要的志向之一,即写一部《中国建筑史》——这可以说是宾大的西方建筑史课给梁思成的学术生涯带来的一个重大影响。

二、《营造法式》与西方古典建筑法则(Order)

图3:《营造法式》(陶本)书影

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

1925年,也就是梁思成沉醉于建筑史课的同年,他收到父亲梁启超寄来的一本巨著——成书于北宋的《营造法式》,这是中国历史上流传下来为数不多的建筑专著之一,至为珍贵。(图3)彼时的梁思成正苦恼于中国古建筑在祖国无人问津,且史籍匮乏,因此可以想象,收到父亲寄来的《营造法式》,他自然是如获至宝。然而正如梁思成多年后回忆的那样:

“当时在一阵惊喜之后,随着就给我带来了莫大的失望和苦恼——因为这部漂亮精美的巨著,竟如天书一样,无法看得懂。”

获得如此宝书却完全看不懂,这个巨大的落差,在24岁的梁思成心中埋下了一定要“破译”这部“天书”的种子。可以说梁思成一生最重要的两个学术目标都是在宾大求学期间确立的:一是写作《中国建筑史》,二是读懂《营造法式》。

1930年,梁思成受朱启钤之邀加入了中国营造学社,这是中国第一个专门研究古建筑的学术机构,其名称即源自《营造法式》一书。梁思成从1931年起担任学社的“法式部”主任,终于开始了他酝酿已久的《营造法式》研究。

他首先从北京的明清古建筑开始研究,以故宫为蓝本,拜老匠人(如木匠杨文起和彩画匠祖鹤州)为师,结合清雍正时期颁布的工部《工程做法》一书,初步廓清了清代建筑的基本营造法则,并于1932年完成了《清式营造则例》(1934年出版)一书,该书至今依然是研究清代建筑的入门读物。相较于清代建筑和工部《工程做法》的研究,北宋《营造法式》的研究则困难得多。由于时隔千载,书中所记关于北宋建筑的内容,不要说设计原则,就是普通的名词、术语,都已非清末民初老匠师们所能解释,于是只能从宋代的实例中去探求。于是,在整个华夏大地上努力寻找《营造法式》时代的木结构遗物,成为破译这部天书最关键的工作。梁思成的整个研究生涯中,最常打交道的对象就是两宋以及辽、金时期的建筑遗存,这与梁思成全心全意要解读《营造法式》的夙愿有密不可分的关系。

图4:1933年,在正定隆兴寺转轮藏殿斗栱下从事测绘的梁思成

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

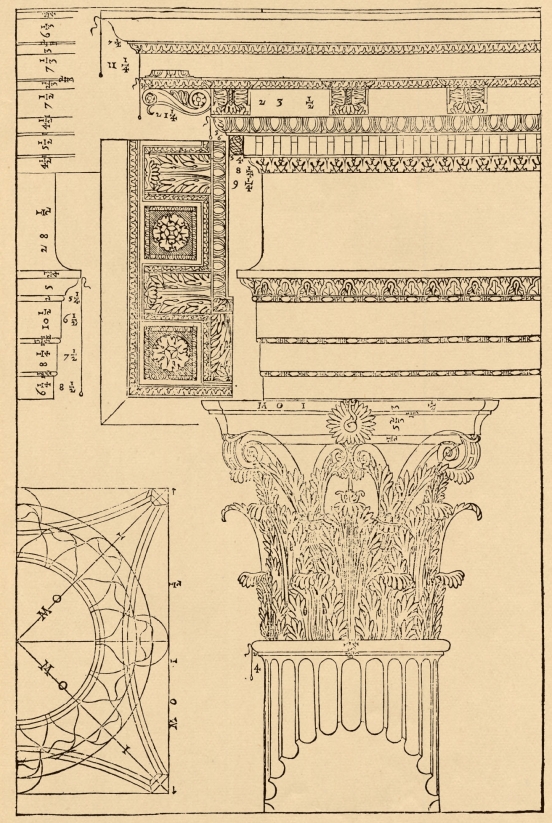

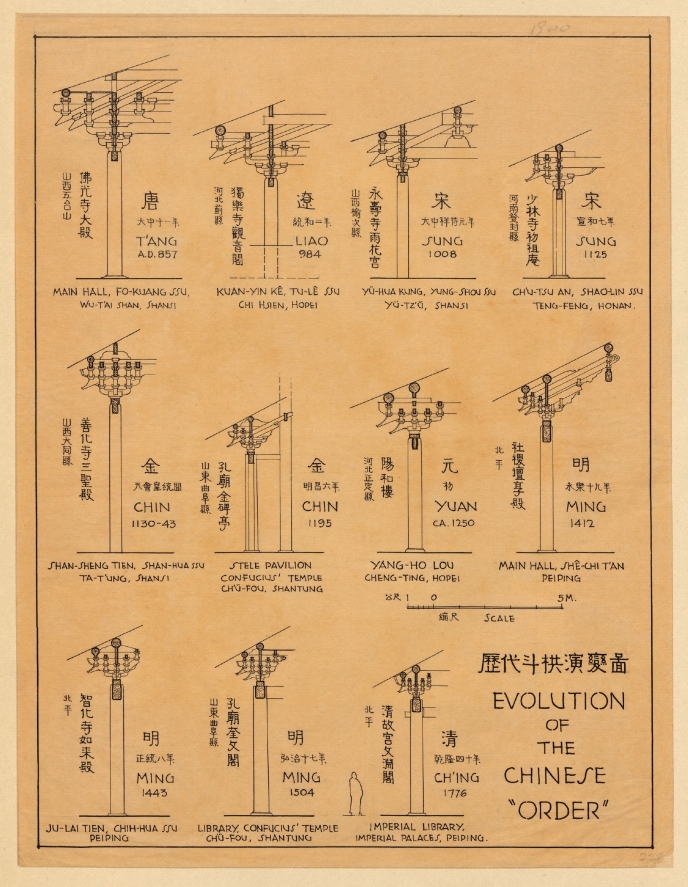

梁思成对中国古建筑(特别是唐宋辽金古建筑)的研究,尤其注重实地考察和测绘,这种科学的工作方法当然与他在宾大所受的教育直接相关。(图4)而且,由于宾大“布杂”体系的西方古典建筑训练极其注重建筑的造型比例,尤其是文艺复兴以来所确立的五种基本“柱式”(Order)的古典建筑法则,更是教学的重点——梁思成的这份建筑史笔记中提及“柱式”(Order)的地方不下数十处,谈论建筑造型比例的内容更是俯拾皆是。早在古罗马维特鲁威的《建筑十书》中,已有著名的关于希腊-罗马“柱式”的记载:希腊-罗马神庙通常用神庙立柱的“柱径”作为基本模数,神庙的面阔、进深以及各类细部尺寸皆以此为本,为柱径的倍数或分数。文艺复兴时期诸如维尼奥拉、帕拉第奥等著名建筑学者皆对“柱式”这一古典建筑法则推崇备至。(图5)

图5:意大利文艺复兴建筑大师帕拉第奥《建筑四书》中关于西方古典柱式各部分模数、比例之分析(The Four Books on Architecture)

谙熟西方古典建筑精髓的梁思成、林徽因,在中国古建筑的研究中也倍加关注建筑的造型比例——而这一点,恰恰成为他们最终破译《营造法式》的关键。

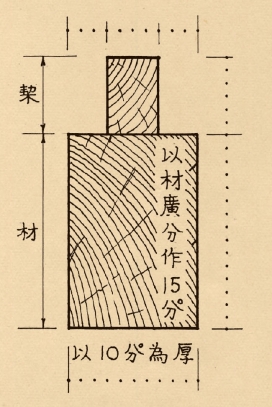

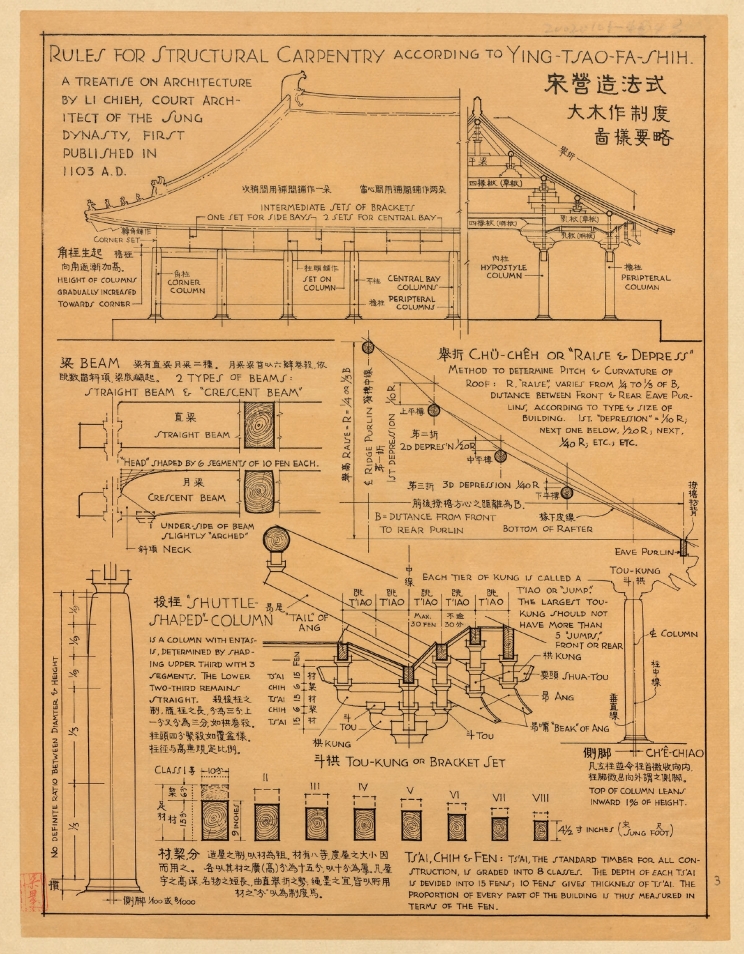

《营造法式》的“大木作制度”一章开宗明义写道:“凡构屋之制,皆以材为祖……各以其材之广,分为十五分°[1],以十分°为其厚。凡屋宇之高深,名物之短长,曲直举折之势,规矩绳墨之宜,皆以所用材之分°,以为制度焉。”此段话微言大义,可谓整部《营造法式》的总纲。文中的“材”,不是一般木料的笼统称呼,而是专指一座木结构建筑中运用最多的标准木材(包括所有斗栱的“棋”,大量联络斗栱、梁架的“枋”,以及与栱类似的构件“昂”,等等)的横断面。(图6)《营造法式》规定这种标准木材的横断面高十五分°,宽十分°(即高宽比为3︰2),一座木构建筑中成百上千的栱、枋皆如此。而其他木构件诸如柱、梁、阑额、槫、椽等的规格(即“名物之短长”),或者建筑整体之面阔、进深、高度、屋顶坡度等(即“屋宇之高深”“曲直举折之势”),皆为“材”的倍数或分数——所以,《营造法式》中的“材”就是中国北宋木结构建筑设计的基本“模数”,一如柱式(Order)中的“柱径”之于西方古典建筑。

图6:《营造法式》大木作制度“材”之示意图

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

梁思成是在1932年考察、测绘辽代木构建筑蓟县独乐寺观音阁和山门时,破解了这一重大秘密。他在《蓟县独乐寺观音阁山门考》(载于《中国营造学社汇刊》第三卷第二期,1932)一文中指出:

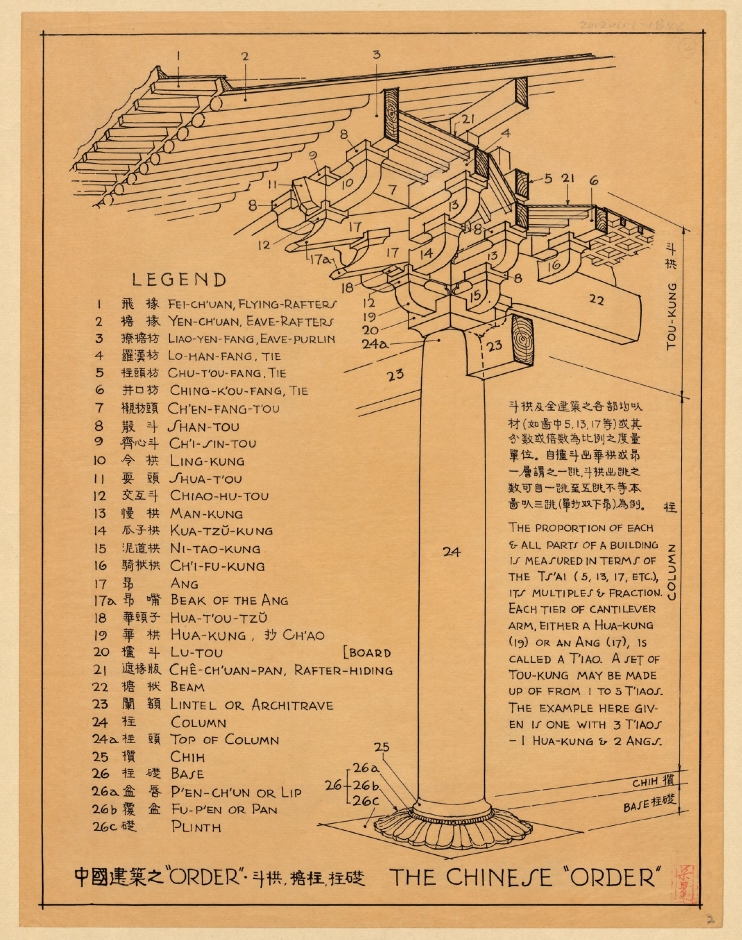

“斗栱者,中国建筑所特有之结构制度也。其功用在梁枋等与柱间之过渡及联络,盖以结构部分而富有装饰性者。其在中国建筑上所占之地位,犹Order之于希腊罗马建筑;斗栱之变化,谓为中国建筑制度之变化,亦未尝不可,犹Order之影响欧洲建筑,至为重大。”

两年后,林徽因在为梁思成《清式营造则例》(1934)一书所作的“绪论”中进一步强调指出,北宋《营造法式》的“材”和与之相似的清工部《工程做法》的“斗口”,皆与西方古典建筑之Order极为类似,实为中国古建筑之精髓:

“斗栱不惟是中国建筑独有的一个部分,而且在后来还成为中国建筑独有的一种制度。就我们所知,至迟自宋始,斗栱就有了一定的大小权衡;以斗栱之一部为全部建筑物权衡的基本单位,如宋式之‘材’‘栔’与清式之‘斗口’。这制度与欧洲文艺复兴以后以希腊罗马旧物作则所制定的Order,以柱径之倍数或分数定建筑物各部一定的权衡(proportion),极相类似。所以这用斗栱的构架,实是中国建筑真髓所在。”

从《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文开始,梁思成等营造学社同仁的一系列古建筑调查报告[2],对唐、宋、辽、金的建筑实例进行了详细测绘,并通过将《营造法式》与这些珍贵实例相互印证,最终揭示出《营造法式》所记载的“以材为祖”的设计原则在中国古代建筑设计中的重要作用。此外,梁思成一再强调《营造法式》的“材”与希腊-罗马建筑中“柱式”(Order)的异曲同工,他在1944年写成的《中国建筑史》一书中总结道:(https://www.xing528.com)

“斗栱之制日趋标准化,全部建筑物之权衡比例遂以横栱之‘材’为度量单位,犹罗马建筑之Order,以柱径为度量单位,治建筑学者必习焉。”

正是学贯中西的学术背景,使得梁思成得以破译《营造法式》所记载的中国古代木结构建筑的基本设计原则,并且敏感地指出其与西方古典建筑法则的高度相似性,这是此前中外学者均未发现的。(图7)诚如费慰梅所言:“对一个注定要走独一无二的中国建筑传统之路的建筑学家来说,布杂艺术所提供的训练,对他(梁思成)今后的成功是极为重要的。”

图7:梁思成将《营造法式》的斗栱“材分°制“比作中国建筑之“ORDER”

(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

三、《图像中国建筑史》的杰出插图

梁思成的另一个学术理想即《中国建筑史》的撰写,是抗战时期在四川李庄完成的。

经过长达十余年的田野考察,梁思成和中国营造学社同仁共计调查了全中国两百多个市、县数以千计的古建筑,并且对其中大多数建筑进行了精细测绘。经他们考察测绘的古建筑,囊括了由汉至清的许多重要遗存,梁思成得以在此基础上大致廓清了中国古代建筑的发展脉络。尤为可贵的是,在抗日战争时期颠沛流离、贫病交加的生活条件下,梁思成带领学社成员在中国西南部继续坚持着古建筑考察与学术研究,并最终于1944年抗战胜利前夕,在李庄这个小村子完成了他平生第一部(也是唯一一部)《中国建筑史》的书稿。(图8)

这部建筑史的体例是每一章(即某朝代)基本都包括时代背景总述、代表性建筑实例以及该时代建筑特征与细节之分析——这与梁思成宾大笔记所展现的建筑史课的讲授框架高度相似,其实也与当时最权威的建筑史著作《弗莱彻建筑史》的体例如出一辙。不仅如此,梁思成依据建筑特征及细节(如斗栱和柱高的比例、普拍枋和耍头的演变等)对中国古建筑进行断代的研究方法,亦深受西方建筑史学术传统的影响。[3](图9)

图8:梁思成《图像中国建筑史》中归纳的历代斗栱演变图

(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

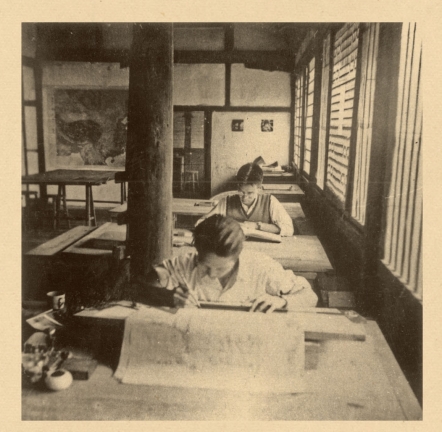

图9:梁思成在李庄工作室绘图

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

更加值得注意的是,1946年梁思成又完成了英文版的《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)书稿,为的是能更方便地向西方世界介绍中国古代建筑的历史发展与辉煌成就。此书历经波折,直到1984年才在美国麻省理工学院出版社正式出版,并因其杰出的学术贡献而获得当年“全美最优秀出版物”的荣誉。该书的最主要特色,是通过精心绘制的建筑图纸和建筑实景照片,以及十分扼要的文字,给予西方读者一个关于中国古代建筑历史发展的简洁明晰的概括性认识,因此从某种程度上说,书中插图的作用甚至比文字还要重要。这本图解中国古代建筑史著作的成功,很大程度上得益于其丰富而翔实的插图——而这些精美绝伦的插图,可以说是青年梁思成在宾大建筑史课中绘制的那些习作的“升级版”。

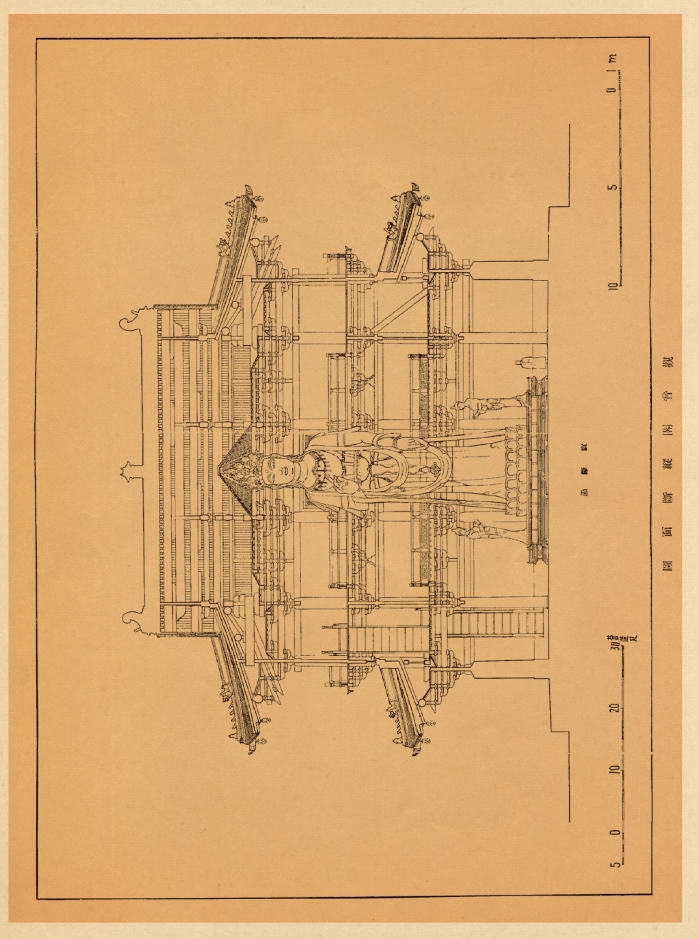

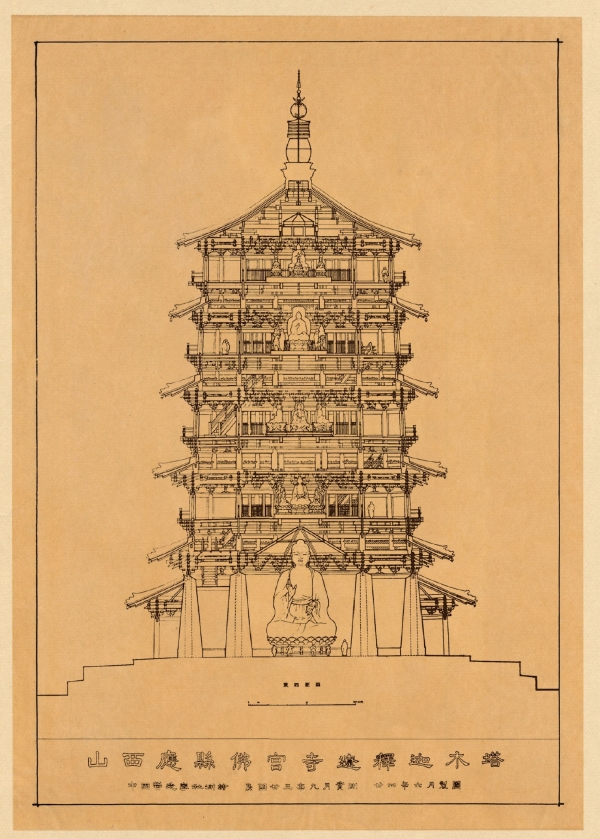

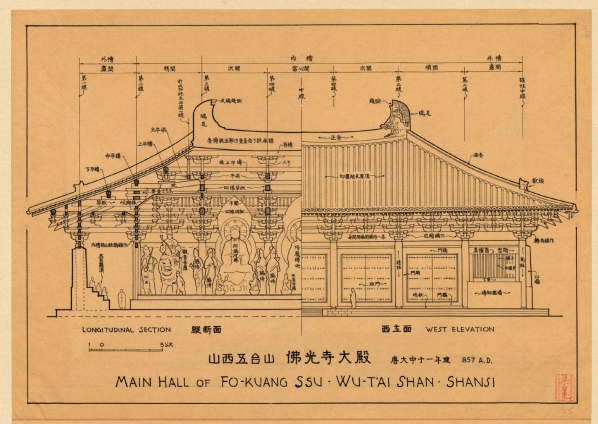

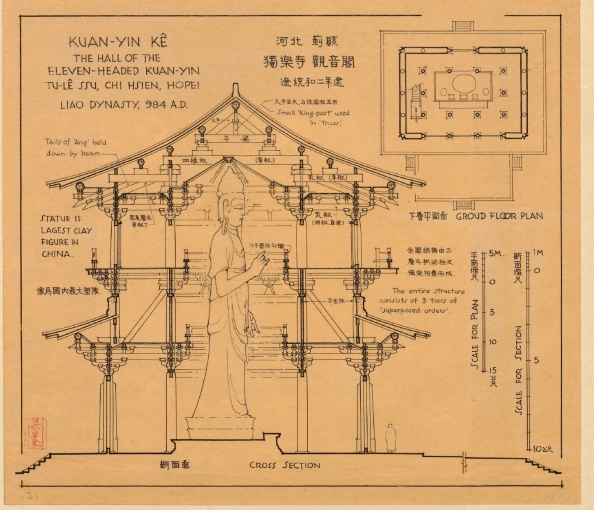

《图像中国建筑史》里的手绘插图,是专为此书量身绘制的,全套图纸均达到了当时的世界一流水准,即便在今天看来,依然是中国古代建筑史研究插图中的经典之作,是一座难以逾越的高峰。早在宾大时期,梁思成就十分推崇《弗莱彻建筑史》一书的插图。该书典型的插图样式是把一批经典建筑或者单座重要建筑的不同图纸,通过精心安排的构图,组合成一幅图文并茂的大图,从而增加了这部建筑史专著的可读性。梁思成对自己的专著或者论文中的建筑图纸,一直都是以达到《弗莱彻建筑史》等西方经典著作的世界级水准作为基本要求。1932年,梁思成在其《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中,已经绘制出具有世界一流水平的插图,尤其是其中的巨幅独乐寺观音阁立面渲染图和剖面图,将观音阁无比复杂的木构架,尤其是多达二十余种不同样式的斗栱构造,表现得有条不紊,并且还把位于楼阁中央、高达十七米的观音立像也画在了建筑剖面图中,完美地呈现出这座建于公元984年的辽代木结构楼阁的动人神韵。(图10)

梁思成不仅对自己的绘图严格要求,还特地让专门帮他绘制插图的助手莫宗江也去仔细研究《弗莱彻建筑史》的插图,要求自己的弟子也要达到同样的水准。(图11)高标准的要求,加上梁思成、莫宗江二人十余年来勤勉的训练,他们的建筑绘图技巧均达到了极高水平。他们笔下的中国古建筑测绘图,一方面秉承了西方建筑学的制图手法及其蕴含的西方古典主义美学精神,一方面又创造性地融入了中国传统工笔和白描的技巧,故而能更好地呈现中国古建筑独特的美感。这是西方和日本学者研究中国古建筑时都不曾达到的艺术境界,在世界建筑史经典著作的插图风格中也可谓独树一帜。(图12、13)

图10:梁思成绘制的独乐寺观音阁剖面图

(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

图11:梁思成(后)与莫宗江(前)在李庄工作室绘图

(清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏)

图12:梁思成、莫宗江绘制的应县木塔剖面图

(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

图13:梁思成、莫宗江绘制的应县木塔渲染图

(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

中国古建筑的造型极为特殊,无论是木结构建筑中由柱、梁和斗栱等构件组合而成的富于美感的木构架,还是凹曲面的大屋顶上各式各样造型的瓦饰,以及丰富而优美的建筑装饰纹样,甚至建筑室内形态各异的雕像,所有这一切在梁、莫师徒二人的笔下,均得到生动的表现。特别是中国古建筑中带有大量复杂而微妙的曲线,大到屋面举折或举架形成的坡度,或者屋角的起翘,小到柱子、月梁和斗栱等构件的“卷杀”曲线,以及鸱吻、脊兽、瓦当、滴水等各种瓦饰的曲线,乃至剖面图中被剖切的木构件中呈现的木纹,所有这些曲线造型,有时是通过精确测量或计算的一组折线加以表现,但更多时候则要通过徒手绘制的微妙曲线来完成——可以说书中每一幅插图,都是尺规作图和徒手绘画的完美结合。这批墨线图中那一根根粗细得当、曲直自如的线条下所呈现出的中国古代建筑之美,很多时候甚至要胜过实景照片的效果,基本上每一幅图都可以当作一件杰出的艺术品来欣赏。(图14-16)

将梁思成、莫宗江在《图像中国建筑史》中留下的二人一生中最杰出的建筑图与这本《梁思成的作业》中收录的二十多岁的梁思成在宾大求学时练笔的习作相对照,我们可以清楚地看到梁思成这位杰出的建筑史学者(同时也是顶尖的建筑绘图高手)的成长历程。

四、建筑史教学

最后简要谈一谈梁思成的西方建筑史教学。尽管梁思成毕生的学术研究绝少涉及西方建筑史专题,但是在宾大受到的西方建筑史教育,使得他得以在教学生涯中游刃有余地讲授西方建筑史课程——这从他的众多弟子的回忆中可见一斑。

图14:《图像中国建筑史》插图之五台山佛光寺大殿(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

图15:《图像中国建筑史》插图之蓟县独乐寺观音阁(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

图16:《图像中国建筑史》插图之《营造法式》(《梁思成图像中国建筑史手绘图》)

东北大学建筑系是梁思成创办的第一个建筑系,他于1928年起担任东北大学建筑系主任,并亲自讲授“西洋建筑史”一课,当时的学生林宣追忆:“梁先生的设课在很大程度上仿美国宾州大学建筑系的课程体系。建筑史是其中的一门主课。……梁先生的讲课……其特点所在就是高度的‘视觉化’。表现在:梁先生讲课,言语少,画图多。几乎每个典型实例都在黑板上画一遍。”东北大学的学生们也同样依循宾大的模式完成建筑史绘图作业:“在课堂上我们用最快速度来记笔记,跟着梁先生黑板图画一遍之后,课下各自找一本属于不同版本的原图来细描一遍,然后连同整理的笔记一同呈阅。梁先生认真批改,随堂发还。”

1946年梁思成又创办了清华大学建筑系,也曾讲授外国建筑史课程。如今已是中国著名建筑大师的关肇邺回忆称:

“记得在建筑史课里,当(梁)先生讲到罗曼建筑如何发展成哥特式的,他边讲边画,从如何减薄了墙壁,出现了大窗,到如何加强壁柱,出现了扶壁、飞扶壁,如何加上小尖塔、吐水兽以及如何拉长了柱子,调整了比例,出现筋肋和各种装饰,短短十多分钟功夫,把哥特建筑形象的来龙去脉讲得一清二楚,同时黑板上也一步步地出现了一个极完整、极准确、极精美的哥特教堂剖面图和天花仰视图。从大的间架比例到细部装饰,无不维妙维肖。这堂课给我的印象实在太深了,真是终生难忘!”

此时的梁思成距离宾大求学时代已经二十余载,绘制了数以千计的中国古建筑测绘图稿,功力当然远超青年时期。在清华的讲坛上现场绘制西方经典建筑图,属于“重操旧业”,自非难事——即便如此,据梁思成自己说,别看他在课堂上画起来貌似轻松,其实备课时都要默画许多遍。可见,已经成长为中国建筑史一代宗师的梁思成,依旧还是宾大求学时那个勤勉严谨、一丝不苟的梁思成。

【注释】

[1]“分”(音份)是《营造法式》的重要概念。为了和长度单位尺、寸、分的“分”相区别,梁思成特地发明了“分°”这个符号来表示之。也有的学者用“份”字来代替之。

[2]参见梁思成《蓟县独乐寺观音阁山门考》(《中国营造学社汇刊》第三卷第二期,1932);梁思成《宝坻县广济寺三大士殿》(《中国营造学社汇刊》第三卷第四期,1932);梁思成、刘敦桢《大同古建筑调查报告》(《中国营造学社汇刊》第四卷第三、四期,1933);林徽因、梁思成《晋汾古建筑预查纪略》(《中国营造学社汇刊》第五卷第三期,1935);梁思成《记五台山佛光寺建筑》(《中国营造学社汇刊》第七卷第一、二期,1944)等文。

[3]梁思成《中国建筑史》写作所受的来自西方建筑史的影响是个不小的学术课题,笔者无法在此展开,仅略述上面几点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。