(一)作为新知识领域的女性学

前面研究中已谈到,在传统社会性别制度之下,尽管世界各国国情不同,但没有一种文化允许女性被尊为知识和政策的制造者。社会性别制度在教育进程中制造了将女性排除在知识主体之外的历史与现实,女性学正是一种重要的矫正策略,它批判现有的课程知识体系,同时挑战这样一些学者——他们声称自己的性别、种族、阶级、宗教和地区或性意向等因素同他们制造的知识没有任何关系,并认为谁能从所制造的知识受益也与上述因素无关。所以,女性学一开始就宣称自己的目标是“创造”一个既没有性别歧视,也没有种族歧视、阶级主义、年龄主义和异性恋主义的世界,远离所有为了一部分人的利益而自觉不自觉地压迫和剥削另一部分人的意识形态和社会机制[34]。正是基于这一共同的目标,各传统学科内的一大批对女性主义论题和社会性别分析感兴趣的学者,以各种形式开始了女性学的研究与教学工作。女性学课程的主要内容是对传统课程知识自我标榜的“客观”和“真实”的真实性提出质疑并对传统学科的主题与结构进行解构。

与传统课程相比,女性学课程最大的特点表现在两个方面。第一,女性学课程蕴含着鲜明的政治伦理意味。这是因为女性学从其诞生之日起就表明了自己的目标,即探索和传授有关女性的知识,结束教育领域中的性别歧视乃至推动整个社会变革,这已使它与传统课程纯粹的知识传授区别开来;另外,女性学知识本身产生于丰富的女性主义实践,它与政治运动有着一种特殊的关系,充满活力的妇女运动正是女性学发展和变革的基础。第二,女性学课程是一个典型的跨学科的领域。最初,女性学常常以某项目而不是系的形式出现。后来,一些大学形成专门的女性学系,但不管是项目还是系,女性学在女性主义学者看来总是与跨学科密不可分地联系在一起,这种跨学科学术对于女性学超越传统学科的限制、开创新领域,具有非常重要的意义。由于传统学科已经划出了清晰的学术界限,女性学所关注的许多议题便落在已有学科关注点的边界或边缘上。所以,女性主义学者认为,为了完成自己的知识使命,妇女学必须对已形成的对女性、社会性别和性的传统解释的全部知识系列从国际和跨文化的背景中做超越学科的驾驭。有学者由此指出,跨学科是将女性学中个人的、政治的、知识的利益结合起来的最好方式[35]。从这种意义上讲,女性学不仅仅批判了传统知识系统,创设了一种重新阐释知识的方式,而且综合各学科创造出一种新的认识论,重建主要的知识结构,创造新的组织性概念、方法或技巧,形成一个新的更丰富的知识范畴。

(二)女性学挑战并改变主流课程体系

根据美国学者佩吉·麦金托什的研究,20世纪70年代美国就有100多个项目通过女性学对学术学科的重新设计进行了调查研究,20世纪80年代很多学者都表达了通过女性学进行课程变革的兴趣。女性学作为高校内的独立课程,首次于1969年在美国的圣地亚哥州立大学开设。作为课程出现的女性学不可避免地涉及两个问题:第一是是否有必要建立具有独立教职、学生、学位的妇女学;第二是如果体制内不存在女性学系,如何在所有学科中引进女性主义和社会性别的观念。这就是“整合”与“自治”的问题。

应该说,到目前为止,关于“自治”和“整合”的路径,不同国家根据不同的国情在女性学发展的不同阶段会有不同的选择策略。但无论是采取“自治”还是“整合”的策略,目前,女性学在许多国家的高等教育课程领域已成为不容忽视的一支力量,用弗洛瑞丝·豪的话来说,女性学就是希望用新课程知识和发展来改变所有学生的教育。具体到课程领域,主要表现在以下几个方面。

首先是课程体系的变化。传统的课程体系中是没有女性学的位置的,也就是说体制内不存在“学”一说,但自从女性学以其强劲的学术声势介入课程领域之后,在许多国家,它经历了由副修科目到主修科目再到女性学专业的学士、硕士乃至博士学位课程的设置,女性学在这些国家的高等教育课程领域中已占有一席之地。这种基于女性学的新学术、新观念框架和新教学法的出现也在很大程度上改变了原有课程的结构和主题。女性主义学者拜翠·曼萝就曾说道,“当课程运动被当作流动的液体,深植在体验中时,这些女性不仅会打破传统形式,而且不再拘泥于传统上起控制作用的课程标准”[36]。女性学改变课程体系的另一个指标就是公共必修课的变化程度。虽然女性学的学位颁发和课程的开发有了稳步的发展,但是更大的进步还在于它使更多的文化多元性课程成为必修课,或者同时把社会性别和文化多元性变成学位必修公共课,这一点,在美国的高等教育系统中表现得尤为明显。

其次是课程内容的变化。由于女性学的介入,很多教育项目都开始对教学大纲、教材进行了检视与审查,使得传统课程的内容、主题得以扩大乃至重建。英国女性主义社会学家丽兹·斯坦利在谈到过去20年女性学对社会学课程的影响时,曾举例说明,“在英国,是A.奥克利最先将家务作为工作进行详细研究……这类工作使英国的主流社会学课程对‘工作’一词进行了重新概念化的理解”[37]。在心理学课程中,女性学驳斥了传统心理学存在的一些荒谬的假设和观点。比如,过去心理学认为女性外出工作会引起角色紧张,并由此对女性的身心健康构成威胁,女性学从新的研究角度改变了这一传统认识,它得出的结论是:多重角色的好处远远超过它所引发的紧张,这一结论已被主流心理学界认同并进入了课程内容。在经济学、政治学、历史学、文学、人类学等课程中,女性学的影响也相当明显[38]。特别是在一些相对新的学科课程中,诸如电影、电视等,因为对明星、体裁和观众的研究几乎都将性别作为一个分析的中心点。总体而言,女性学对课程内容最大的挑战在于,质疑了传统课程内容中对女性和有关女性知识的扭曲与忽视,并在标榜为“客观性”的课程内容中强调对个人陈述的尊重、理解,在多元化思想的指导下,将个体层面的经验纳入课程内容之中。

根据美国蒙大拿州立大学项目报告,在女性学项目实施之前,45%的课程中没有有关女性的内容,50%的课程中有关女性的内容不足25%,仅有5%的课程中有关女性的内容超过了25%;在项目实施后,教学大纲反映出的结果是,45%的课程中有关女性的内容达到或超过25%,所有的课程都加入了女性的内容,但仍有27%的课程内容少于10%。坦特里尔特用她的女权主义阶段理论模式对教育大纲进行分析发现,在女性学项目实施之前,“60%的教师在思考有关妇女的教学时没有从根本上挑战传统学科(第二阶段),40%的教师处于第三阶段(双焦点学术阶段);在项目实施之后,15%的教师进入了第二阶段,54%的教师可被划为第三阶段,8%的教师进入了第四阶段(女权主义学术阶段),23%的教师进入了第五阶段(多元焦点,相关的学术阶段)”[39]。这些课程内容的变化从某种意义上已改变了传统课程的结构和主题,使课程内容特别是人文社会学科朝着更为关注社会性别和文化多样性方向变化。

最后,女性学也深刻地影响到课程的研究。由于女性学自身独特的认识论和方法论特点,从其出现就表现出了对以男性为中心的课程知识体系的批判态度和立场。它认为,课程理论主流的方法论,以及对知识进行概念化和审视的方式都反映了父权制的社会态度,用女性主义学者科林斯的话说,这种态度的特征就是客观、理智、浅性、逻辑、剖析、冷静、趋利、好斗、科层、排他和目标导向[40]。基于对女性经验和女性主义的理解,芭芭蕊·米特拉诺在《女性主义与课程理论:对教师教育的启示》一书中,提出课程理论应关注圆形的、神秘的、统一的、感情的、反思的、公共的、包容的教育导向的重要性[41]。在这样的认识基础上,女性学实际上也表现出了对课程概念重建的努力与尝试。课程理论家梅德雷恩·R.格鲁梅特、珍妮特·L.米勒、桑德拉·沃伦斯坦、伊丽莎白·埃尔斯沃思、芭芭蕊·米特拉诺等对此做出了重要的理论贡献。例如,米勒主张认真调查那些扭曲和否认妇女教育经验的课程形式,要求把女性置于知识之中,她认为通过自传式反思和洞察,对促进女性在学校中的反抗与解放具有重要的作用。这样也能从根本上改变具有性别歧视的教育制度、学术学科及代表性课程的性质。格鲁梅特批判了传统课程仅强调控制、反映男性主义的认识论,在这种“二元论”中,主客体不是相互建构的,而是按照原因和结果、主动和被动关系进行排列的[42],女性学为超越和反驳这些课程计划和认识论提供了可能。内尔·诺丁斯更是运用女性主义理论和她的关爱观对课程设计进行了新的阐述,改变了思考和解决问题的方式,她认为关怀既是女性的本性,也是教育最原始的职责,课程应用“关怀”的主题来组织,让学生通过“关怀”主题的学习,接受关心自己、他人,以及全世界的人、植物、动物、环境等思想观念的教育[43]。(https://www.xing528.com)

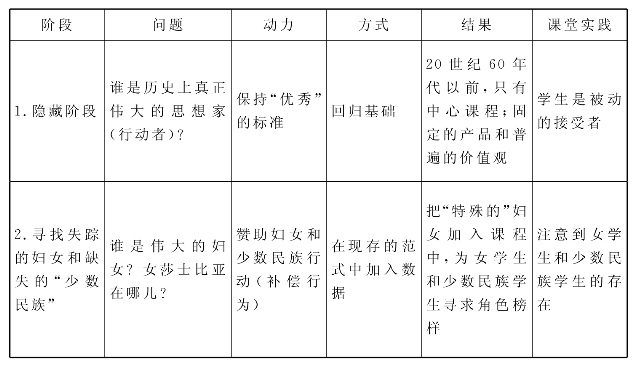

下面有一份由美国女性学课程改革全国资料中心提供的表格(见表5-1),供参考[44]。

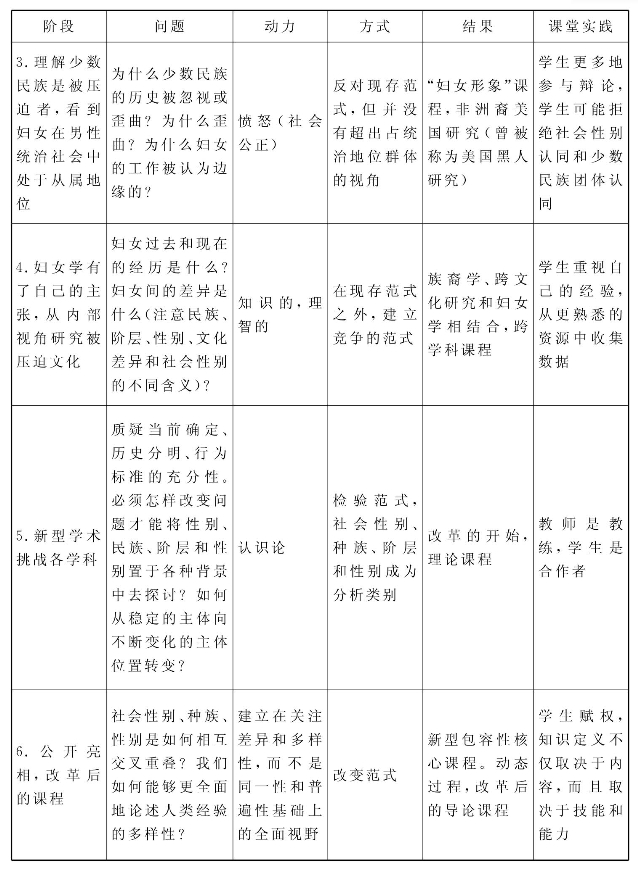

表5-1 女性学进入高等教育体制后引起课程与教学变化的阶段

续表

通过这些理论研究者和实践者的探索,女性主义学术已成为西方学术界一支活跃的力量,女性学更是以它独特的教育关怀,从某种程度上影响甚至改变了课程领域的研究主题、方法,揭露了课程中诸多曾被忽视的层面,使关于课程的理论与实践呈现出多姿多彩的面貌。

(三)女性学与大学课程改革的未来

在过去的30余年里,西方女性学的迅速发展对大学课程的改革起到了积极的推动作用,但是它的影响力依然有限,如研究生教育和职业教育中女性学课程的欠缺,以及在自然科学和技术学科领域,其课程影响力基本上是空白的,来自社区学院对它的批评也从未停止过。帕特丽夏·甘姆波特就认为尽管女性学作为跨系的教学项目已经体制化了,但在项目和个人层面上,学术界都还没有完全承认女性主义学术作为一种学术行业的合法性,她认为即使在女性学项目地位得到承认的大学里,反对女性主义学术的情绪,以及在评价教师个人,特别在聘用、提出决定时,都公开表露出来[45]。最尖锐的批评则宣称女性学是主观的、非科学的、政治化的,认为它干扰了客观的、科学的、非政治化的课程[46]。同时,来自女性学内部的争议也从未停止过,它主要表现为不同种族、族裔和性倾向的妇女现实生活和经历的差异。

如何从这些争议中不断丰富、完善女性学的理论与实践,使之与多元文化之间的关系朝着一个有利于共同发展的方向前行,仍是需要深入研究的问题。再者,如何摆脱对女性学的核心概念“社会性别”作狭隘性思考的局限,而与阶级等级、种族等级、族裔等级、年龄等级(在中国的语境中还涉及城乡等级、地域等级等)结合起来,考察种种等级的交叉,这也是一项非常复杂的研究工作。女性学要想在课程领域永远占据一席之地,拓展视域及主题是关键的策略。也只有这样,它才能在支持发展文化多元主义的课程改革中发挥重要作用,扩大大学课程改革的影响力,真正实现自己的目标,而避免流于向某些批评家指出的,女性主义的课程改革过于情绪化,听起来热闹,而实际上往往见效不大,女性学学者现在更应该关注的是如何从“话语”走向“存在的现实”,从这个意义上讲,女性学仍然在路上,尤其在现代主义教育制度占统治地位的情况下。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。