随着社会经济的发展,初、中等女性教育的普及以及妇女运动的有力推动和教育民主化思潮的影响,从19世纪中期以后,世界各国陆续以各种形式向女性开放了高等教育系统。应该说,女性进入高等教育领域对于一个国家和地区来说是主观愿望与客观条件、个人动力与社会需求多方面因素的综合结果,这一变化对高等教育和女性来说都极富深意。

首先,我们分析一下当时高等教育对女性接纳的原因和目的。这对于厘清这一时期女性在高等教育中的存在状态是有意义的,按照当时女权主义者的观点,他们相信女性和男性有着同样的灵魂和理智,让女性接受高等教育可以在批判思维方面得到训练,目的是让她们充分发挥个人的聪明才智,以求身心全面发展,同时还可以享有最广泛的思想和行动自由,把女性从任何形式的束缚中,从陈规陋习中,从依附他人及种种迷信中彻底解放出来。依这样的初衷和教育目的看,女性进入高等教育对于女性自身的解放,对于高等教育未来的发展都极具意义,但是这种观点只代表女权主义者一厢情愿的美好愿望,当时的社会主流并非这样看问题,他们大都从女性的传统性别角色出发,从女性做妻子和母亲要抚养教育子女的需要出发,来论证女性接受高等教育的必要性和合理性。比如在18世纪末,就出现了这样的观点,“在自由社会,每一个人都是平等的,每一个人都有可能对我们国家的管理负有责任,要使妇女们在一定程度上适合社会需要,就要为她们提供合适的、特殊的教育,使她们能够教育她们的儿子们了解自由的原则和自治”[21]。到了19世纪中期,一位热心发展女性高等教育的商人就这样说过,“如果她们(受过高等教育的女性)成为母亲,她们会开发婴儿的智力,为儿童的人格形成提供指导,并使家庭成为兴趣和魅力的中心”[22]。奥伯林学院是第一所接受女性入学的正规高等教育机构,即使是在这所当时以高度进步和自由著名的大学里,女生基本上也是学习人文学科和家庭经济学,并为未来的持家育儿和当教师做准备。另外,在这所大学里,女生还要做一些其他的、非学术的事务,如给男生洗衣服、打扫房间、做饭、在公共场所聆听男士夸夸其谈。事实上,奥伯林的“男女合校”也是在为塑造有知识的母亲和柔顺的妻子做准备[23]。

在东方的日本,女性接受高等教育的一个重要目的就是为获得满意婚姻做准备,凯特·米利特在《性的政治》一书中就尖锐地指出,“妇女们眼下被鼓励通过人文学科的学习,使她们艺术的爱好得以发挥,但它只不过是她们以后为进入婚姻市场而必须努力获得的‘教养’的一种延伸而已”[24],以至于在20世纪五六十年代的美国还有把高等学校比为“一个大的婚姻市场”之论。直至1969年,代表美国最高学术权威的常青藤大学才开始招收大学部女性,常青藤大门的开放象征着学术权威对女性声音的初步接纳,但这一接纳并不代表他们认同女性具有与男性一样的创造知识、发展知识,为人类文明进步做出贡献的能力,他们明确提出,“我们并不认为接受女生入学就是追随所谓的妇女权力运动,我们认为两者没有必然的联系”[25]。由此,有学者指出,“支持女性接受更高教育以承担教师职责的做法在理论上也不过是女性扮演的母亲功能的扩大”[26]。

20世纪中叶,西方社会占统治地位的社会性别话语是“女性的奥秘”,意识形态、社会组织、社会制度对女性做出了严密的规范,即贤妻良母是正常女性的唯一生存方式,这种社会规范的科学理论基础依然是生物决定论,即贤妻良母的角色是由女性天然的生理差别所决定,接受高等教育只是为了使她们成为更好的贤妻良母,进入现代的“高度文明”。

其次,我们看一下高等教育对女性接纳的程度。这里可以从四个维度来进行分析:

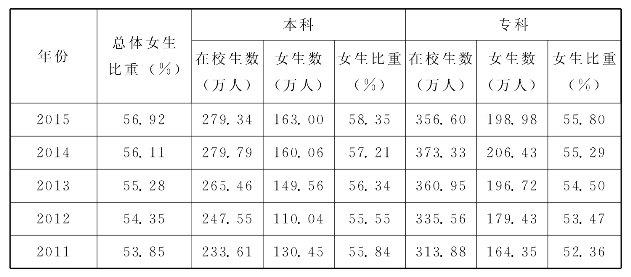

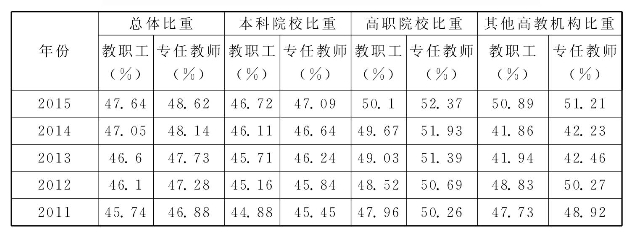

第一,高等教育中女学生的人数及所在院校层次。在很长一段时间里,大学中的男女性别比都是极为悬殊的,这也是早期研究者考察高等教育中性别差异、性别歧视的主要参考变量和重要依据。随着社会的发展,特别是到20世纪六七十年代以后,这种状况已大为改变。单从入学人数看,高等教育在注册率方面的性别差距正在缩小,到1995年,全世界有32个国家高等教育中男女生人数持平或女生超过男生,16个国家女生数低于20%,16个国家在20%至29%之间[27]。20年后,根据最新的世界经济论坛公布的《2016年全球性别差距报告》,从经济、教育、政治和健康4个方面来评估女性的地位[28],其中教育地位提升显著,教育差距已成为迄今为止最接近男女平等的指标之一。特别是全球女性接受高等教育的机会已明显提高,其中高等教育的入学率全球平均得分为0.930,有更多国家的女性接受高等教育的比重已超过了男性,得分为1(满分),中国在此方面已排名世界第一,中国还有一项排名第一的指标就是“专业和技术工作者”。在此需要指出的是,性别差距反映的是女性在获取资源、机会上与男性存在的差距,而非反映国家拥有资源和机会的实际水平。1分为满分,得分越高表示性别差距越小。根据近5年的统计数据,中国女大学生进入本科院校的人数在2011年就基本与男生持平(占50.40%),2015年女本科生已达到53.08%(详见表1-1)。如果仅从这样一组数据来看,似乎表明高等教育中性别差异已不再成为一个特别的问题。应该说,到目前为止,关于女性在高等教育中的入学权利问题基本上已经达成共识,即“女性应与男性享有同等的入学权利”。但是研究同时表明,“这并未使男女在高等教育中实现平等,特别是考虑到女性所受到的哪种类型的第三级教育时就更明显”[29],那就是女性在非综合大学的第三级教育中人数比例极大。在许多国家,非综合大学中的女生数都超了综合大学中的女生数,甚至有的前者为后者的4倍[30]。在中国,成人高等学校、高等职业学校、高等教育自学考试中女性的比例也高于普通高等院校中女性的比例,甚至在一些地区的成人院校中女性人数超过了男性[31]。表1-1、表1-2、表1-3、表1-4分别呈现了近5年中国普通高等教育、成人高等教育、网络高等教育、在职硕士教育等方面的性别差异(笔者根据教育部教育统计数据计算的结果)。从统计数字可以看出,女性虽然接受高等教育的数量增加了,但她们进入学校类型的层次还是普遍偏低,学历越高,女性比例越低,特别是在博士研究生阶段,性别比例更为悬殊。由于统计资料方面的原因,目前还很难据此推测女性进入非综合大学的高等教育机构就是一种发展趋势。随着高等教育的多样化,第三级教育的迅速发展,女性进入高等教育的机会日益增多,但深入不同层次、类型的高等院校及不同的学科专业,我们会发现其男女比例的不同会引起男女两性在未来走向和命运前途方面的不同,这就不仅仅是一个性别差距问题,同时它还是一个需要引起深入思考的教育问题和社会问题。

表1-1 普通高等教育:分层次高等教育女生比重

表1-2 成人高等教育:成人本专科在校生性别统计

表1-3 网络高等教育:网络本专科在校生性别统计

表1-4 在职人员攻读硕士学位性别统计

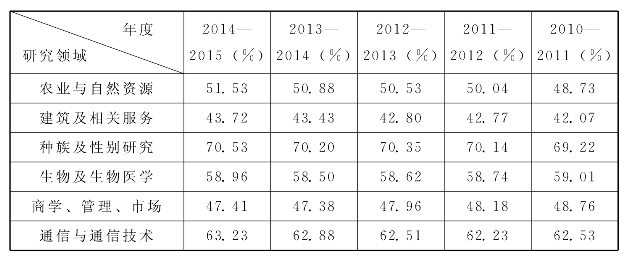

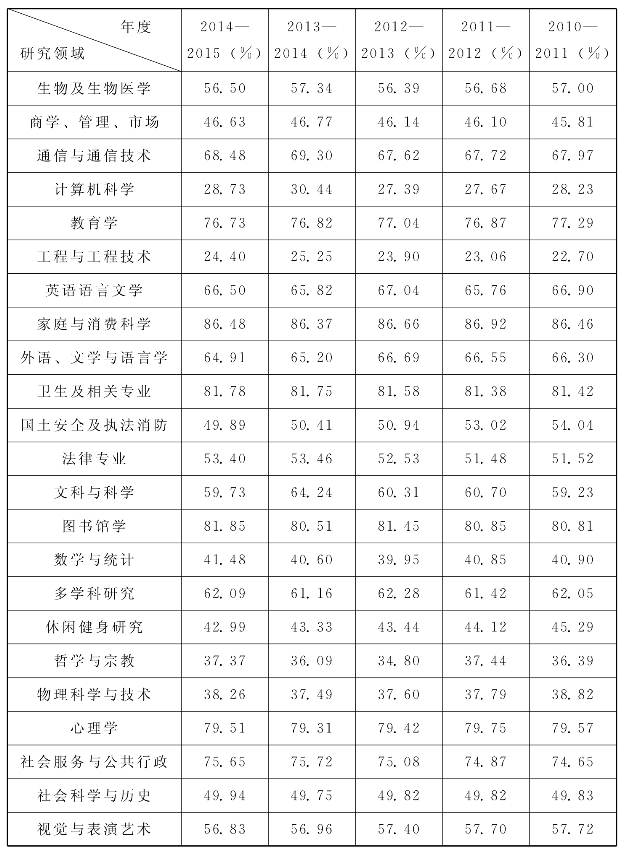

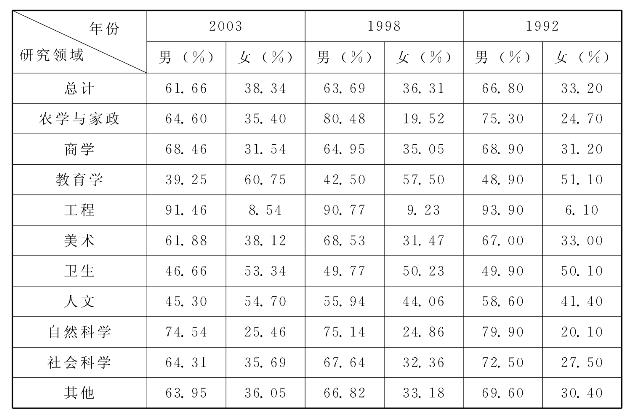

第二,高等教育中女性所在的学科和专业。19世纪末和20世纪初,大部分欧洲和北美及南美的大学开始向女性开放,然而对她们的学习科目通常有所限制,一项关于美国的研究表明,女性最开始进入大学时,出于男性文化积淀和社会传统观念对女性的要求,女性选择的专业与男性有明显的差异,女性大多选择教育和家政,而男性选择机械和农业。1900年就学的女生中,43 000人学习教育,2 000人学习家政[32]。这种状况到现在并没有根本性改变,从美国1993届和1994届学位获得者专业领域分类统计看,女生获得的最多学士学位出自“商业管理、管理性服务、市场营销”等领域,获得硕士和博士学位的专业都是“教育”领域[33]。从全世界范围的高等教育来看,已形成一些“女性主导”的学科与专业领域,如人文、教育、社会科学和行为科学等,在部分国家,这些领域的女性人数占到全部女大学生人数的40%以上。各国的“女性主导”专业虽然有些差异,但在女性数量很少的专业各国几乎相同,如学习计算机、数学和工程的女生就非常少,在大多数国家仅有不到5%的女生学习这些专业,全世界平均不足3%。女生选择自然科学专业的也很少,大部分国家不足全部女生的10%。从而可以看出,高等教育中的性别选择分化是很明显的[34]。还有值得思考的问题就是,许多调查表明,即使是那些已经进入科学和工程学的女生也比男生更易中断学业。这一点和毕业后的收入和地位联系起来就变得颇有意味了,一般说来,女生在高等教育学科和专业中的分布,是她们在劳动力市场上和收入上的缩影。即使平等受教育的机会已在实现之中,但在劳动力市场上,社会文化中的性别平等却还有相当的距离。从全球总的情况来看,“女性主导”的专业与“男性主导”的专业相比在劳动力市场上普遍处于弱势地位。从这种意义上讲,女性在高等教育中分享知识的状况,限制了她们参与社会的条件、资格和能力,从而也决定了她们在社会中普遍低下的地位。故有学者提出,“在高等教育专业方面的性别隔离是妇女平等参与发展的重大障碍”[35]。表1-5、表1-6、表1-7是笔者根据美国国家教育统计中心发布的教育统计文摘计算的美国高校近5年来不同学科专业授予学士、硕士、博士的女性比例,其中在计算机科学、工程与工程技术、物理科学与技术、国土安全及执法消防、建筑等相关专业呈现的学科专业性别隔离现象依旧比较显著。

表1-5 美国高等教育机构部分学科近五年授予学士学位女性比例

续表

表1-6 美国高等教育机构部分学科近五年授予硕士学位女性比例

续表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

表1-7 美国高等教育机构部分学科近五年授予博士学位女性比例

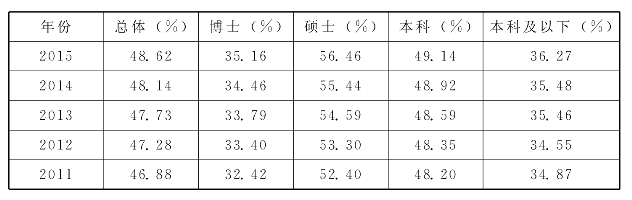

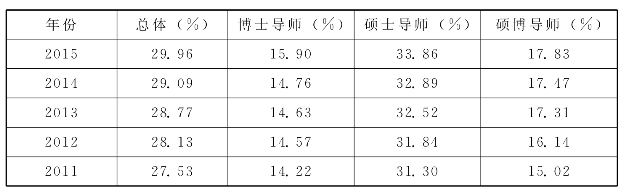

第三,大学教师的情况。即使在传统观念上教师职业属于女性传统职业领域,但在高等教育这个层次上,女性也明显处于劣势。这种劣势主要表现在学术全职与兼职(考察西方高校教师一个重要的维度)、学术资源的占有、在学术共同体中的位置、女教师所处学校的层次与类别、学术职称、学历层次等方面。这些方面呈现的面向不同,代表了不同的学术声誉、不同的学术地位、不同的资源占有和不同的话语权力等,它表示着一种资格、一种身份、一种权力,从统计数据分析,女性在知识金字塔中依旧普遍处于相对弱势的地位,这也是她们在整个高等教育系统中地位的体现。表1-8、表1-9显示了美国高等教育机构不同专业领域全职、兼职教学人员性别比例(笔者根据美国国家教育统计中心发布的教育统计文摘计算的结果)。表1-10、表1-11、表1-12、表1-13、表1-14是笔者根据教育部教育统计数据计算的结果,分别统计了近5年中国高等教育中不同类型学校的女教师比重、普通高校分类型教职工女性比重、专任教师中女教师的比重、分学历专任女教师比重、分职称专任女教师比重、分指导关系研究生导师女性比重等多个维度。

表1-8 美国高等教育机构不同专业领域全职教学人员性别比例

表1-9 美国高等教育机构不同专业领域兼职教学人员性别比例

表1-10 中国不同类型普通高校女性工作人员比重

表1-11 中国普通高校分类型教职工女性比重

表1-12 中国普通高校分职称专任教师女性比重

表1-13 中国普通高校分学历专任教师女性比重

表1-14 中国普通高等教育机构分指导关系研究生导师女性比重

第四,大学行政官员的情况。总体而言,女性参与高等教育决策的人数还偏少,比例还较低。以美国为例,根据20世纪90年代初的统计数据显示,系主任以上的女领导只占10%左右[36]。但现在这个情况已有较大改变,特别是进入21世纪之后,女性参与高等教育高层管理的人数已发生了令人惊喜的变化。德鲁·吉尔平·福斯特2007年2月被任命为哈佛大学第28任校长,成为美国教育体制的一座里程碑:在常青藤联盟院校领导者中,女性人数首次占到了半数。美国教育委员会称,在全美所有院校中,女性校长约占1/4。2015年5月,牛津大学也任命了它的首位女校长路易丝·理查森。中国传媒大学与全国妇联曾于2001年发起创办“世界大学女校长论坛”,旨在关注女性在高等教育管理领域的高层参与,汇聚世界大学女校长的力量,聚焦高等教育发展,探讨提升女性领导力的方法和途径,搭建交流合作、分享智慧的平台,以推动女性平等参与国家和社会事务管理。该论坛已走过10余年的历程,得到了联合国妇女署和教科文组织的高度重视,首次获准使用教科文组织徽标。尽管如此,但是相比于男性来说,女性参与教育管理的情况并不容乐观,即使是在高等教育系统最为发达的美国,其女性高等教育管理者整体比例也不高,大多数女性管理者仍旧处于教育管理的低层,同时,女性在教育政策制定部门的职位情况也类似于她们在教育管理职位上的情况[37]。有学者详细统计了我国原有的38所“985”层次高校的女性高层领导者,发现在2013年这些高校中共有42名女性高层领导者,并且这部分女性领导者年龄偏大、学历与学术背景高、占领导人数比例低、以副职居多、以党委领导者居多和以内部晋升为主[38]。

从以上四个维度的分析可以看出,随着社会的进步和发展,高等教育在废除性别歧视上已经迈出了非常重要的一步,高等教育系统中已有了女性一席之地,从整体数量上看,女性更是占据了高等教育的半壁江山,但这些变化并未从根本上“改变权力结构、知识形式和认知方式,也未改变意识的性别化结构,这一结构仍然在生产当前社会性别制度并在它所生产的学校、课程话语和社会中占优势”[39],但她们的职业发展前景并不容乐观,“她们仍然在和许多无形的压力、歧视以及萦绕心头的被忽视的感觉做斗争”[40],女性在高等教育中的存在与男性相比依然有较大的差距。虽然已有部分女性通过高等教育进入原先只由男性独占的精英专业知识领域,也有女性在高等教育的等级分层中处于较高的职位层次,但她们始终是女性中的极少数,“她们在职业和工作场所的性别隔离等级结构中处于装点门面的状况”[41]。桑德拉·坎特指出,这种装点门面的位置使女性处于进退维谷的矛盾处境,压力大于收益。有研究者就此尖锐地指出,“尽管她们可以经过教育达到博士水平,可以大量进入到学术职业领域,改变大学教师的性别比,但学术职业并不会因为她们而改变,那仍将是一个男性主宰的世界”[42]。事实上,高等教育对女性的初步接纳并未僭越传统的“社会性别制度”[43],在这里,女性依然被安排、引导和教育成社会期待的女性角色,包括她的思想、技能、感情表达和行为举止。

应该说,女性接受高等教育为女性提高自己的社会意识和赋予“自我权利”,进入职业市场、经济独立,参与社会生活以及形成新的知识主体提供了一个良好的平台。但不能否认的是,这一时期女性接受高等教育并不是以女性解放为前提的,也不是以解放女性为目的。高等教育对已有性别制度和性别分工的挑战是不彻底的,一方面,它改变了女性单一主内的角色,将其引向社会生活;另一方面,它又保留了女性主内的角色,可以说高等教育依然扮演着复制传统的社会主导与从属模式的基本工具。这一时期,高等教育系统以其有效的、成熟的控制体系对女性实现着体面而温情的规训,实际“掩藏着的是一种‘规范处罚’”[44]。

按照福柯的理解,在一个规训社会中秩序得以维持,主要不再靠统治者和被统治者这样的等级秩序而更多地有赖于一套规训技巧和话语设置。规训秩序中的权力主要不是体现在压制中,而是体现在主体和社会个体的生产上,他们成为规范化控制的对象。大学作为一个以规训为基础的社会秩序体系,它也是靠一系列策略来达成的——它就是要通过灌输有关正常、健康、聪明和得体的准则而对行为加以规范。在这样一个以规范为基础的高等教育体系内,女性自由的拓展空间是极为有限的,她们基本受制于规训秩序的支配,弗里丹在其经典著作《女性的奥秘》中就对这种以性别为指导方向的教育家提出了尖锐的批制,认为这种“性别指导教育”把女性的发展遏制在生理或生物学的水平,它不是激发女性的各种潜能,“而是激发她们的女性幻想,即通过男性代理来实现其成就、地位和身份的愿望”[45]。弗里丹实际上表达了她作为一个女性主义者,对高等教育——这个具有社会批判精神和表现深层次人本关怀的机制没有充当妇女解放的舞台而深深地不满。

在这样一个完善的社会系统中,女性虽然已侧身其间,但高等教育对女性的接纳与规训并未使她们获得“主体”的身份和“话语”资格,大多数高等教育系统中的女性都处于“失语”状态,以“无言的”方式存在着,在所有关于高等教育的优势话语中,她们仅具有被支配、被论述的客体性意义。即使有极少数女性获得发声的资格和权利,她们也大都学着像“男人”一样表达和言说。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。