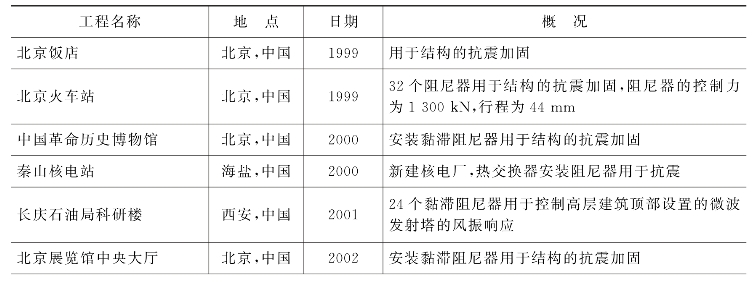

国内对黏滞阻尼器的研究起步相对较晚,与此同时国外的产品已开始进入中国市场。与国外类似的是,国内也是工程应用早于(或者同步于)科学研究。1999年中国建筑科学研究院利用法国生产的阻尼器对北京饭店进行了加固,这是我国在此方面的第一例工程。同年,北京火车站加固工程也采用了美国Taylor公司的32个黏滞阻尼器。(表1.2中列出了黏滞阻尼器在国内的应用情况)

在科学研究方面,自20世纪90年代以来,国内多家高校及科研院所的学者开始对黏滞阻尼器进行了探索和研究,现已取得一定的研究成果。

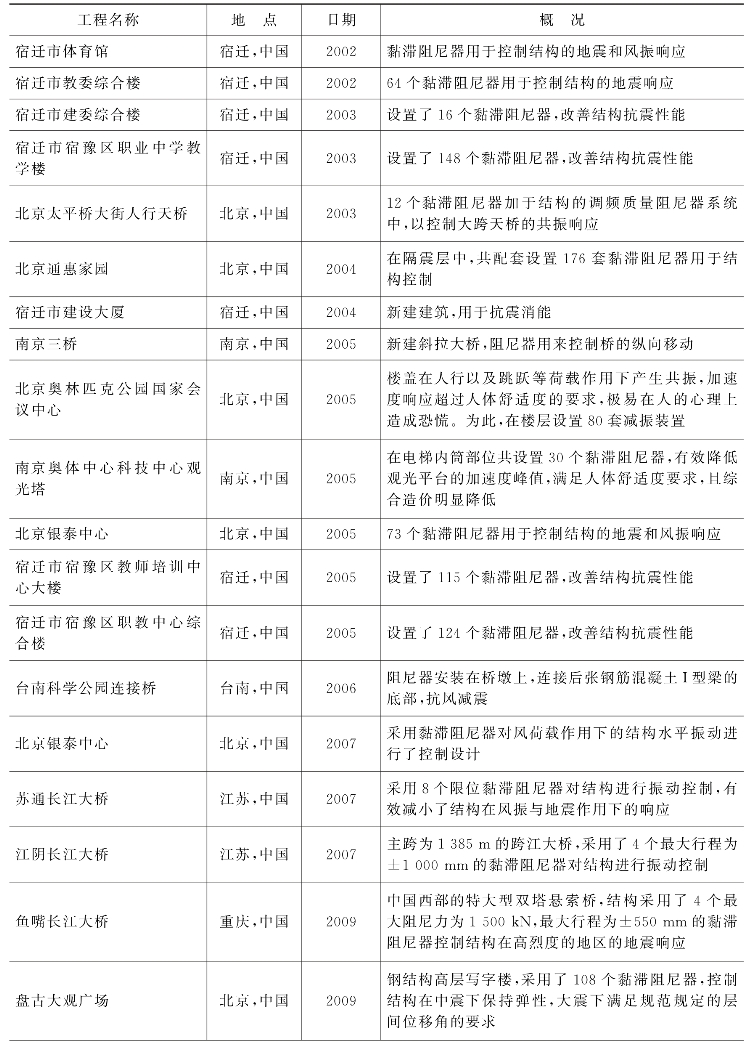

1998年底,东南大学建筑工程抗震与减震研究中心与香港理工大学、南京液压机械制造厂合作,在国家自然科学基金“新型流体阻尼器控制超高柔性结构风致振动的研究与应用”(批准号:59978009)、教育部跨世纪人才基金“工程结构减振理论及其应用”(教技函〔2000〕1号)和香港理工大学发展基金项目“Research on Wind Induced Vibration Control of the Highest Steel Tower in China”的资助下,开始着手对黏滞阻尼器进行系统的研究工作。1999年6月基本完成前期研究工作,初步完成了两种类型的黏滞阻尼器——单出杆型和双出杆型黏滞阻尼器的设计,在此基础上,经过反复论证和修改,研制出了不同型号的足尺线性黏滞阻尼器产品,并针对影响阻尼器性能的各种因素进行性能试验。线性黏滞阻尼器在试验中不断得到改进和完善,已在西安长庆石油局高层科研楼、宿迁教委综合楼、南京奥体中心观光塔、北京奥运会议中心等众多工程中得到应用。目前,正在对不同构造的非线性黏滞阻尼器进行定型和完善。

在我国,哈尔滨建筑大学的欧进萍教授等于1999年分别对间隙式和孔隙式黏滞阻尼器进行了性能试验与理论研究,探讨了不同类型黏滞流体的特性,在幂律流体本构关系的基础上建立了黏滞阻尼器的阻尼力计算模型。随后北京工业大学研制开发了一种高耗能黏滞阻尼器,给出了阻尼器滞回模型理论公式和串联动态刚度的统一计算公式,在动态刚度的基础上提出了阻尼器耗能性能评价指标的概念,并对黏滞阻尼器进行了理论与试验研究,研制出了不同设计吨位和不同构造的阻尼器。2006年,东南大学研制出了一种新型调节阀式黏滞阻尼器,经研究分析该类型阻尼器的性能能够达到预期的设计要求,且力学模型能够较好地反映阻尼器的实际受力情况,能有效耗散能量,保证结构及消能支撑的安全。2007年,我国交通公路规划设计院设计的当时世界跨度最大的斜拉桥——苏通大桥为了防止预想不到的特大风和地震可能导致的桥梁超量位移,设计了一种新型带限位的黏滞阻尼器。该阻尼器在两端最大位移超过±750 mm时阻尼器进入两端弹簧限位阶段,限位由非线性弹簧板实现,限位可达最大附加位移±100 mm,限位力可达9 800 k N,很好地实现了对桥梁结构的地震及风致响应的控制。限位阻尼器在国内外的很多大型桥梁工程中都被广泛地应用,并且也体现出了自身相比于普通黏滞阻尼器在桥梁工程中的巨大优势。2010年,东南大学的学者在已有的黏滞流体阻尼器基础上进行了重大改进,研发了新型幂律流体变阻尼黏滞阻尼器,并对所研发的变阻尼黏滞阻尼产品进行了足尺模型的动力性能试验,考察其工作频率范围及相应的动态力学特性。试验结果表明,其滞回曲线图形饱满,工作状况稳定,显示出典型的变阻尼特征。2013年广州大学周云教授等人提出了一种在阻尼器的尾端设计有±25 mm的可调连接杆装置的黏滞阻尼器,并在壳体表面设计了环状刻度环用于指示活塞在缸筒中的位置。可调节连接杆用于适应结构构件的施工误差,方便阻尼器现场安装,保证阻尼器连接的可靠性,并且该新型阻尼器采用了金属密封装置代替传统的橡胶密封,提高耐久性和耐腐蚀性,防止阻尼器在运行过程中漏油。2014年,北京工业大学与中国科学建筑研究院联合提出了两种新型间隙式黏滞阻尼器,一种是使用了渐缩式入口的活塞头,另一种则是在流道中设置了泄压槽装置,并且将这两种新型黏滞阻尼器都进行了钢筋混凝土框架结构的振动台试验,试验结果表明,这两种黏滞阻尼器不仅构造更加合理,在实际工程中也能很好地保证减震效果。

在消能减震技术已经极大发展的今天,有学者提出将黏滞阻尼器与其他消能减震装置联合使用,也就是“联合减震技术”,不同的阻尼器之间取长补短,各自发挥自身的优势,以取得更好的减震效果。目前在这一领域的研究尚不成熟,具体实用的减震设计计算方法仍待进一步研究完善。

近年来消能减震设计方法在理论研究和实际应用中均取得了长足进步,有学者不仅将目光集中在平地规则建筑结构,还放眼于山地掉层结构。如何利用消能减震装置提高和改善山地掉层结构的抗震性能,避免或减轻主体结构构件的损伤是山地结构分析研究的重点之一。

黏滞阻尼器在我国的应用情况如表1-2所示。(https://www.xing528.com)

表1-2 黏滞阻尼器在我国的部分应用情况

续表

续表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。