振动控制作为现代控制理论中一个重要概念,已被引入抗震研究领域,并且随着时代的发展,振动控制技术已成为抵御震害的有效方法[69]。所谓结构振动控制,就是在结构的特定部位装设某种装置(如隔振垫等)或某种机构(如消能支撑、消能剪力墙、消能节点、消能器等)或某种子结构(如调频质量等)或施加外力(如外部能量输入)或调整结构的动力特性,在地震(或风)的作用下,使其结构的动力响应(如加速度、速度、位移)得到合理的控制,确保结构本身及结构中的人员仪器设备的安全都处于正常的使用环境状况[70]。

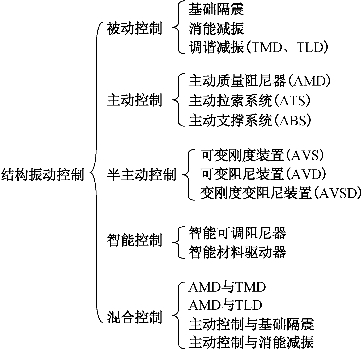

图1-1 结构振动控制分类

20世纪早期,结构控制理论在机械工程、航空航天工程及运输工程中得到广泛应用。日本学者Kobori和Minai最早于1960年提出结构控制的概念,结构振动控制的概念最早是1972年由美籍华裔学者姚治平提出的,在我国是1980年王光远院士从高耸结构风振结构开始研究的。经过数十年的发展,工程结构振动控制技术已日臻成熟。中国学者周福霖提出了“结构减震控制体系”的概念,使得各种减震控制技术上升到了抗震设计理论的新阶段。

按是否需要外部能量输入,结构振动控制可以分为被动控制、主动控制、半主动控制、智能控制和混合控制五类,详细分类如图1-1所示。

1)被动控制

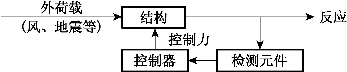

被动控制(Passive Control):不需要输入外部能源提供控制力,其控制力是控制装置随结构一起振动变形时产生的,控制过程不依赖于结构反应和外界干扰信息的控制方法。基础隔震、耗能减震和吸收减震等均为被动控制。被动控制主要采用隔震技术、消能减震技术和质量调谐减振技术(TMD、TLD)来调整结构动力特性,达到隔离地震和消减地震或其他振动的目的,而且与主动控制和半主动控制相比有着构造简单、造价低廉、可靠性高等优点。被动控制技术既能有效减震(振),又较为经济,且安全可靠,已成为人们应用开发的热点,在国内外的研究和实际工程的应用上已有一定时期,也日趋成熟。被动控制工作原理如图1-2所示。

图1-2 被动控制工作原理

结构被动控制概念是指通过在建筑结构上安装被动消能阻尼器和被动吸能器,消耗、吸收、转移结构的振动能量,减小结构的振动,从而确保结构本身及结构中的人、仪器设备、装修等的安全或处于正常使用状态。

被动控制技术适用于抗震设防地区和对抗震设防有特殊要求的新建建筑结构以及既有建筑结构的抗震加固,适用于高层建筑、超高层建筑和高耸结构的抗风设计,也可用于其他动荷载作用下建筑结构的抗震设计。

2)主动控制

图1-3 主动控制工作原理图

主动控制(Active Control):需要输入外部能源提供控制力,控制过程依赖于结构反应和外界干扰信息的控制方法。主动控制系统由传感器、运算器和施力作动器三部分构成。主动控制是将现代控制理论和自动控制技术应用于结构控制中的高新技术。主动控制工作原理如图1-3所示。(https://www.xing528.com)

主动控制可以在结构物受激励过程中瞬时施加控制力和瞬时改变结构的动力特性,是以迅速衰减和控制结构震动反应的一种减震(振)技术,这种技术减震效果非常好,与传统的无控结构体系相比,能使结构推动反应减少40%~85%。同时,其实用面广,既能对主振型实施控制,也能对其他振型实施有效控制,这对一些具有多个主振型及振型耦合较强的柔性结构体系具有重大意义,并且可根据不同的使用要求,实施不同减震水平的控制目标。

3)半主动控制

半主动控制(Semi-Active Control):不需要输入外部能源提供控制力,控制过程依赖于结构反应和外界干扰信息的控制方法。

半主动控制以被动控制为主,它既具有被动控制系统的可靠性,又具有主动控制系统的强适应性,通过一定的控制规律可以达到主动控制系统的控制效果,是一种具有前景的控制技术。

4)智能控制

智能控制(Intelligent Control):采用智能控制算法和采用智能驱动或智能阻尼装置为标志的控制方式。

采用智能控制算法为标志的智能控制,它与主动控制的差别主要表现在不需要精确的几何模型,采用智能控制算法确定输入或输出反馈与控制增益的关系,而控制力还是需要很大外部能量输入的作动器来实现;采用智能驱动材料和器件为标志的智能控制,它的控制原理与主动控制基本相同,只是实时控制力的作动器使用智能材料制作的智能驱动器或智能阻尼器。

目前代表性的智能阻尼器主要有磁流变液阻尼器和压电变摩擦阻尼器。1995年日本Nakajima桥梁施工中的桥塔AMD控制应用了模糊控制算法。磁流变液阻尼器已经应用于日本的一座博物馆建筑的地震控制和Keio大学的一栋隔震居住建筑以及我国的岳阳洞庭湖大桥多塔斜拉桥的拉索风雨激振控制。智能控制构造简单、调节驱动容易、耗能小、反应迅速、几乎无时滞,在结构主动控制、半主动控制、被动控制中有广阔的应用前景。

5)混合控制

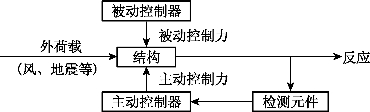

混合控制(Hybrid Control):混合控制是一种采用了不同控制方式相结合的控制方法,合理选取控制技术的较优组合,吸取各控制技术的优点,避免其缺点,可形成较为成熟而先进有效的组合控制技术,但其本质上仍是一种完全主动控制技术,仍需外界输入较多能量。混合控制工作原理如图1-4所示。

图1-4 混合控制工作原理图

混合控制则是主动和被动甚至多种控制方式的混合,在控制结构时,部分通过隔震、消能技术调整结构的动力特性,部分输入外部能源来达到减震目的。被动控制简单可靠,不需要外部能源,系统设置要求高。把两种甚至多种系统混合使用,取长补短,更加合理、经济、安全。例如,当结构在常遇地震时,主要依靠被动控制系统实现减震;当结构遭遇罕见的大地震时,主动控制系统被驱动参与工作,两种系统联合运作,达到最佳的控制效果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。