城市的功能空间与城市发展的不同组团、新旧城之间的关系是相互关联的。原有的城市空间结构和城市形态都会对新的城市空间发展方向、发展策略、功能集聚模式产生深刻的影响,而这种影响在城市不同的地理历史、自然环境、地形地貌等背景下所产生的效应也各有差异。此外,城市功能与城市产业之间存在着内在的联系,城市功能空间结构的调整是通过城市产业结构的调整实现的。当在一定的地理区域范围内,城市现有的空间结构与产业结构的调整方向,或新产业的发展方向产生矛盾时,空间结构的转型和调整就成为必然趋势。当前中心城区中最为常见的旧城改造和老工业用地的更新,正是中心城区的产业结构由第二产业主导向第三产业主导转型,或是传统生产方式的第二产业向高技术生产方式转变的过程,其实质是产业结构在城市空间中的重新分布和区位竞争。

1)城市新区建设的兴起

我国大规模的新城建设始于20世纪90年代,当时在经过十余年的改革开放之后,无论是城市综合功能区还是承担生产制造功能的工业区都有寻求新的发展空间的压力和动力。同时,随着住房改革和分税制的实施,城市建设中的市场效应逐渐显现,地方城市政府财政收入大幅增加,房地产市场开始活跃,这两大引擎开始迅速推动城市扩张,各种开发区和新城的功能开始得到实质性的增强,推动大量城市新区逐渐形成了与旧城鼎立的格局。

这一时期城市规划受“有机疏散”思想的明显影响,城市形态多中心、专业化的趋势逐渐明显,以各种名目设立的各级开发区遍地开花,并在20世纪末演变成地方的“圈地运动”。事实上,早期的这些开发区一方面容纳了城市新增的产业聚集,另一方面也容纳了城市新增的居住和某些相对专业的功能,这一时期的分散还仅仅是形态上和局部功能的分散,从本质上尚未形成功能齐备的“新城”。

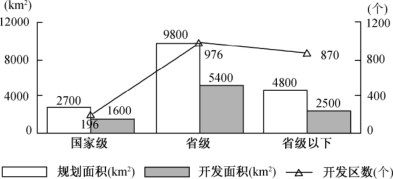

如2000—2003年间是我国开发区建设的高峰期,当时全国开发区数量高达5658个,在10个省市的调查结果表明,园区用地为458.1万亩,其中未经依法批准的用地为314.6万亩,占68.7%⑥。鉴于开发区建设的失控和违法占地的问题突出,国务院于2003年开始进行清理整顿,在此背景下出台了《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》;到2004年底,全国共撤销各类开发区4813家,核减开发区规划面积2.49万平方千米,分别压缩了70.1%和64.5%;至2005年7月我国各地申请保留的开发区共2042个,规划面积1.73万平方千米,开发面积9500平方 千米(图4-4);2006年经国家发改委、国土资源部和建设部联合审核的省级开发区共计1046个⑦。以开发区为代表的新城建设是我国引进外资和对外贸易的重要基地,也成为吸纳分散在城市中的老工业企业的新载体。

图4-4 2005年7月我国各类开发区面积图

2)老城、新区鼎立格局的真正形成

新城建设从表面与本质上的改变始于1997年我国工业化和城市化进入高速发展时期这个节点,随着住房改革和分税制的实施,其市场效应逐渐显现,地方城市政府财政收入大幅增加,房地产市场开始活跃,这两大引擎开始迅速推动城市扩张,各种开发区和新城的功能开始得到实质性的增强,不仅增强了生产功能,同时在行政中心搬迁等政府指向性政策的引领下,商业、办公、住宅等功能开始向新区集聚,逐渐形成了与旧城鼎立的格局。也正是在这种新旧城格局真正形成的过程中,不同城区的功能定位、发展规模、发展模式逐渐清晰,实现了目标错位、功能互补的城市发展策略。而通过清理整顿之后的开发区,其产业定位与旧城的结构性功能组合关系也开始清晰,城市老工业企业搬迁“入园”重新集中,其原有用地的更新调整也就是在此背景下展开并形成风潮的。

新旧城不同的功能定位为制定城市老工业用地搬迁与调整提供了直接政策依据。通常是将老城定位为综合性的商业、居住、文化等以第三产业为主的功能,新城定位为新的以工业和相关产业为主的功能,这种定位一方面是城市扩大规模、整合和划分城市功能的主动之举,另一方面也是增强新城区产业基础、防止新城出现产业空心化的被动之举。但总之,大量类似的新城和旧城功能定位,无疑已成为许多城市制定老工业用地更新与调整规划的重要和直接的制度背景。

以郑州为例。郑州市处于战略位置极为重要的陇海、京广铁路交汇点,是新中国20世纪50和60年代重点建设的35个重点城市之一,也是全国六大棉纺工业基地之一。从新中国成立之初至今可将郑州市的总体发展分为四个阶段:

(1)单核集聚阶段(https://www.xing528.com)

在前苏联专家的指导下,经过1951年、1954年、1955年、1959年、1960年等五轮总体规划方案,奠定了郑州市的基本城市格局,其后20年因为特殊的政治原因,郑州城市发展极其缓慢,因此1982年版的总体规划也并没有突破1960年的版本,可以视其为1960版的细化与深化版。历轮总体规划所奠定的西部和西北部以纺织工业为主、东南以仓储物流为主的产业格局,迄今仍对城市的发展产生影响,这两大功能板块也是当前城市老工业用地更新与改造的主体对象。

(2)“有机”分散阶段

1995版的总体规划明显受到“有机疏散”理论的影响,也为大规模的开发区建设拉开了序幕,西部高新区、东部经济技术开发区、北部花园口组团、南部小李庄组团等在东、西、南、北四面开花,经过多年发展,除东部经济技术开发区成功吸引了大量工业企业之外,其他的各组团发展均无起色,难以承担分流老城人口、分担老城功能、吸引外来投资的责任,被寄予厚望的西部高新技术产业开发区也几乎成了大学新校区的集聚地,产业集聚的目标难以实现,居住和配套设施严重匮乏,而南北两个新区则仅仅停留在规划层面。

(3)“新城”建设阶段

2002年,郑州市开始突破1995版总体规划着力规划发展郑东新区,这是一个面积为150平方千米,具有办公、产业、居住多种综合功能的“新城”。虽然对黑川纪章的规划方案存在着诸多争议,但郑州亟待从实质上拉大城市框架,摆脱单城市核心、四面八方全面开花的原有模式的决心却非常坚定,故而在不到10年的时间里形成了颇具规模的新城区,城市诸多的行政和办公功能区业已大量迁入,一批大型物流企业的入驻对其也有了一定的产业支撑。

(4)区域整合阶段

最近几年,随着国家“中部崛起”“中原城市群”战略的实施,“郑汴一体化”的构想正走向实施层面,在郑东新区的基础上,将开封金明开发区、中牟整个县域纳入,形成更宏大的“大东区”的设想正在酝酿,郑州的发展开始进入区域层面的整合阶段(图4-5)。

图4-5 郑州1953年、1995年、2005年总体规划演变及郑州新区规划

从郑州城市发展的这四个阶段来看,城市对工业的定位经历了“集中—分散—再集中”的过程:“集中”是1951—1995年将工业集中在西部沿京广—陇海铁路的老工业区内建设,“分散”的发展是1995—2003年的东西南北四面扩散,“再集中”发生在2003年至今,将工业建设集中在东西部两个新城之中,而三环以内的旧城则基本不再保留工业用地。不难发现,这个演变过程正是在城市发展过程中新旧城定位不断调整后形成的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。