干栏,一作“干阑”,俗称“吊脚楼”,在我国古代曾广泛流行于长江流域及其以南地区,是一种广泛分布的、古老的居住方式,如今在贵州、云南、广西、四川、湖南、广东和台湾等地还普遍使用。[2]

干栏式建筑是离地而建的房屋,其共同特征是通常用木,先用竹支起平台,再在平台上搭建房屋,居住面抬离地面,亦可称为“长脚的房屋”。房屋的形式多种多样,一般多是坡顶平房。②

在中国古代文献中很早就有关于干栏式建筑的记载,在《魏书·撩传》:依树积木,以居其上,名曰干兰,干兰大小,随其家口之数。《南史》卷七八,《梁书》卷五四《林邑国传》中:其国俗,居处为阁,名曰干阑,门户皆北向。《旧唐书》卷一九七《南蛮传》:东谢蛮……散在山谷间,依树为层巢而居,……坐皆蹲踞。《新唐书》卷二二二《南平僚传》:多瘴病,山有毒草蝮蛇,人楼居,梯而上,名为干栏。[3]从考古发掘看,中国除黄土高原之外许多地方都发现干栏遗存,而且甲骨文上出现的大量干栏形象,说明干栏之分布十分广泛。

张良皋在《匠心七说》里认为中国居住形态具备巢居—干栏、穴居—窑洞、庐居—帐幕“三原色”,其中干栏历史最为悠久,分布最为广泛,与筵席配套,形成了中国居住建筑主流。[4]

也有专家认为我国民居遵循着巢居与穴居两大序列发展。随着穴居的不断发展,其深度越来越浅,最后终于形成了土木结合的地面建筑形式;而巢居,也由简单的棚架式发展到成熟的梁架结构,最终形成了底部架空的干栏建筑形式。

王贵生教授在《黔东南苗族、侗族“干栏”式民居建筑差异溯源》一文中提出,黔东南苗族吊脚楼起源于我国古代穴居文化系统,侗族木楼起源于我国古代巢居文化系统,为我国古代北、南两大文化类型的不同代表。[5]

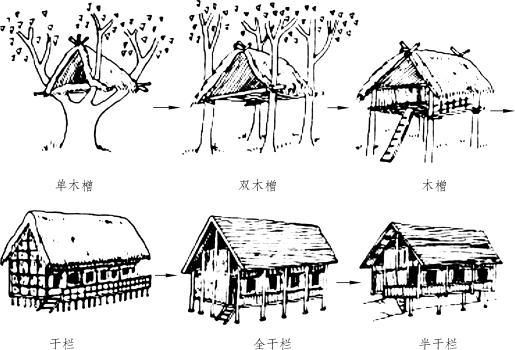

李先逵在《干栏式苗居建筑》中认为干栏式建筑发展的序列为:巢居→栅居→干栏→半干栏。巢居是干栏起源的原始形式,栅居是干栏发展的初级阶段,而半干栏是干栏在山地的继续和最后的发展,见图3-1。[6]

图3-1 干栏式建筑发展序列

其大致把干栏式建筑的发展分为源起、雏形、成型、高潮和衰落等几个阶段。③

源起阶段:远古的旧石器时代和中石器时代是巢居的源起阶段。③(https://www.xing528.com)

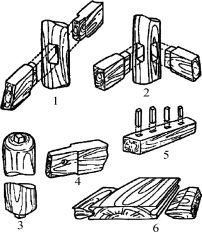

雏形阶段:整个新石器时代可以认为是干栏发展已具雏形,即栅居的时代。栅居作为干栏的低级阶段,在建筑史上为发展的首次飞跃。当时建筑特点是:排列较密的木桩,打入生土之中,底架用料粗壮,木构采用穿斗榫卯技术,见图3-2、图3-3。③

图3-2 河姆渡遗址第四层出土的木构件示意

图3-3 河姆渡遗址出土的榫卯构件实物

引自:浙江余姚河姆渡遗址第一期发掘报告(考古学报,1978.1)图五、图版三。

成型阶段:青铜时代是干栏建筑成型阶段。由于金属工具的出现,干栏建筑获得了长足的进步。它们表现出异常鲜明的干栏建筑特点:桩柱架空的底架,木构榫卯制作更加规整精细,有的用二柱或四柱支承底架和屋顶,尤以“长脊短檐”式屋顶最为突出,其山面搏风交叉出燕尾状构造,山面出厦,建筑布局较为多样。[7]

高潮阶段:战国、秦汉时期为干栏发展的高潮阶段,此后随中原汉式地居的普及发展,干栏式建筑才渐被取代。与早期干栏相比,该时期的干栏式建筑产生了很大的变化,而和后世的干栏极为相像,其形制和结构都奠定了以后干栏发展的基础。①

衰落阶段:汉以后,长江中下游地区干栏的发展已成强弩之末,开始走向衰落,但随着民族迁徙而向其他地区散播。干栏大都为所谓“深广之民”或“僚俚蛮夷”等少数民族使用,在西南地区各少数民族建筑中有较多的遗存。①

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。