在寒冷地区,大约40%的能源消耗用于给建筑供暖和供电,其中的大部分用于空间供暖和提供热水(图2-6)。在欧盟国家和中国,新建建筑的能耗标准都更为严格了。最迟于2018年12月31日,欧盟成员国必须确保所有新建建筑为零能耗建筑,即它的产热与消耗的热量相当——例如使用太阳能集热器和生物质,或热泵和光伏发电。

1)建筑的能源需求

要使建筑节能首先要了解建筑是怎样使用能源的。检验一栋使用50年以上的房屋的能耗情况,可以发现大约9%的能耗发生在建造阶段(5%用于建材,4%用于运输),剩下90%以上的能耗用于建筑供暖和日常运行上。因此降低建筑供暖和电能需求尤为重要(图2-7)。这意味着如果多采用保温材料(投入更多的能源用于生产保温材料),可以降低供暖能耗(图2-8、图2-9)。许多节能建筑的总能耗有大幅度的减少,并且,能源使用的情况也发生了改变,20%用于建造,80%用于日常运行。

2)环境影响

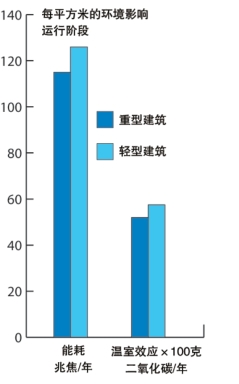

比较不同建筑对环境影响的方法是衡量供暖的能耗量和每年相关的二氧化碳排放量,以及从建造阶段开始的环境指标,比如,材料的消耗量(kg)与制造过程排放的COx(碳氧化合物)、NOx(氮氧化合物)和SOx(硫氧化合物)产生的环境影响。数据显示的是材料在其预期寿命中年均数据。建筑材料的预期寿命是100年,立面和覆面材料是50年,一些敏感的材料则是20年。

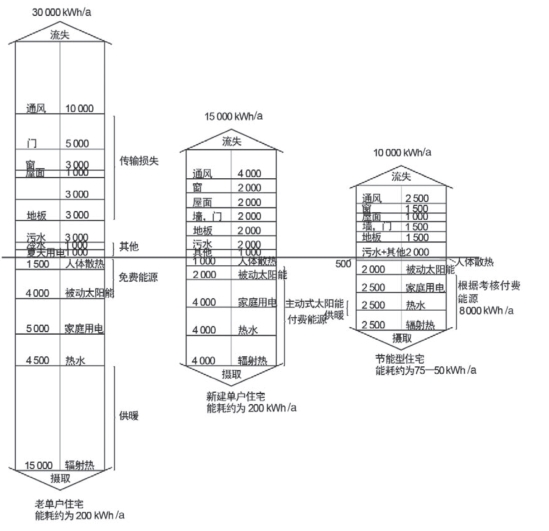

3)家中的能量流

能量通过屋顶、墙体、楼板、窗户、门以及废水废气从房屋中流失,加热冷水和新鲜空气也需要能量。建筑可以通过不同渠道采暖:人体热量,窗户摄入的太阳能,以及利用电器和热水的余热。其余的供暖需要由建筑的供暖系统提供(图2-10)。

(1)能量流失。① 通风。通风是低能耗建筑中最大的热量损失因素。新鲜空气需要被加热,排放的废气带走大量的热量。热量损失的多少取决于建筑的气密性、建筑的换气量以及是否有热回收。② 窗。窗是建筑围护结构中热绝缘性最弱的部件,也是第二大能耗损失源。热损失量取决于窗户U值和面积的大小以及是否使用保温百叶或窗帘。③ 外门。外门特别是阳台门窗通常保温性能较差,但一般外门数量较少,因此热损失也不会不大。④ 屋面。在独立住宅中屋面是围护结构中最大的保温面。当供暖增加时,内部天花温度相对较高。在寒冷的冬夜里,从屋顶流失的热量相对较多。因此屋面应该是建筑中保温最严密的部分。⑤ 墙体。在独立住宅中墙体通常占第二大表面积,仅次于屋面。因此墙体也应该做好保温措施。对墙体保温的花费较大,因为当墙体厚度增加时,建筑的整个表面积,包括屋顶以及基础面积都会增加。⑥ 基础。从基础流失的热量取决于它的结构。对于架空地板柱基础而言,相当于附加的外墙。板式基础不直接暴露于室外,而是与大地接触,而土壤的温度相对来说是恒定的。⑦ 冷水。冷水一般和大地的温度相同(大约8 ℃),因此当它进入建筑时将带走热量。⑧ 废水。通过使用一个简单的热交换器,热量可以从废水中被回收利用。一个管壳式换热器可以有接近50%的热回收率,它可以吸收废水中的部分热量,这些热量可以用来预热接入的冷水。

(2)能量输入。① 人体散热。人体散热是新陈代谢的结果,因此热量的释放波动很大。除了可感知的热量外人们还散发出许多细微的热量(通过体表蒸发),可以通过废气热泵收集利用。② 太阳辐射热。从南向窗户摄入的太阳辐射热就是被动式太阳能采暖。③ 家用电器。家用电器也可以用来供暖。在供暖季节,几乎所有电器的散热都对供暖有帮助,而在夏天,这些热量就不需要了。设备用电是用于建筑供暖和通风系统所需的电力。由于机械通风系统越来越复杂,用电量的需求也越来越大,特别是带热回收的进、排风系统。④ 热水。热水也有助于供暖。在普通瑞典家庭,每年大约需要4 000 kWh的电力来加热水,而其中有将近500 kWh实际用在了房屋的热环境中。如果建筑装有太阳能装置,太阳能光热大约可以提供全年热水的一半。⑤ 供暖系统。其余的热需求由供暖系统提供。

图2-8 两栋保温良好的南向双层联排住宅的环境指标比较

一栋是砖砌筑,而另一栋是木制。可以看出相比轻质材料来,重质材料在建造阶段需要更多的能源并导致更大的环境影响

图2-9 两栋建筑的能耗和二氧化碳排放量比较

重质建筑需要供暖能耗较少,因供暖造成的二氧化碳排放量也更少。资料源于《建筑与环境——建筑材料形式和对环境的影响》,罗伯 马什(Rob Marsh),迈克 劳宁(Michael Lauring),埃贝 郝莱瑞斯 彼得森(Ebbe Holleris Petersen),丹麦,2000

4)能量平衡

从能量角度理解建筑很重要。我们需要研究建筑的能量平衡,也就是建筑中能量的摄取和流失。同时,能量流动的多少也很重要(图2-11)。

(1)独立住宅的能量平衡。一幢按照早年规范建造的老式独立住宅每年每平方米的能耗大约是200 kWh。根据目前规范新建的单户住宅,每年每平方米的能耗大约是100 kWh。新建的房屋有更厚的保温层,安装三层玻璃窗(北欧地区)和热回收装置。在节能型房屋中,能源消耗量可以进一步减半到每年50 kWh平方米。这种房屋的保温性能更好,窗户的U值更低,使用节能设施和节能照明以及储水技术,从人体散热和太阳辐射得到的能源更多。建筑越节能,需要利用热能以及利用的时间也就越少。每年每平方米能耗少于50 kWh的建筑不再是天方夜谭,这样的房屋目前已经造出来了(图2-12)。

(2)能量平衡计算。计算建筑能量平衡的电脑程序很多。综合多种因素的数值模拟分析,可以辅助改进房屋的节能性能。有些操作简单的计算软件不考虑建筑的蓄热性能和被动式太阳能利用,而另一些软件要计算这些因素用起来则需要花费较多时间。

图2-10 建筑的能量流失和能量获得(单位:kWh/a)

能量通过屋顶、外墙、窗户、门以及伴随着废水和废气从房屋流失,加热冷水和新鲜空气也需要能量。建筑可以通过不同渠道采暖:人体热量,由窗户摄入的太阳辐射热,以及利用电器和热水的余热。其余的热需要依靠建筑的供暖系统提供

图2-11 能量平衡显示建筑如何摄取和流失能量

图2-12 三栋不同建筑的能量平衡(单位:kWh/a)

左侧是传统的单户住宅,中间是新建的单户住宅,右侧是节能型住宅

小贴士2-1 瑞典的低能耗建筑实例

瑞典目前已经能建造更高水平的节能建筑了。新型被动式住宅已经可以不需要主动式的采暖供热。这种节能建筑应该推广而非仅仅是示范。

1)瑞典卡尔斯塔德(Karlstad)的布兰德马斯塔(Brandmästar)节能公寓

1998年,卡尔斯塔德市政当局举办了一次节能公寓楼的设计建造竞赛。优胜建筑保温性能极佳,使用了健康建材和实木基础,采用太阳能和区域供暖作为能源,并使用废水热交换器,电线也经过屏蔽处理,通风系统采用可控式排气。这座建筑每年能耗大约为60 kWh/m2。建筑还配有花园、地窖和堆肥设施,在院子里设有抽水机、储藏室和车库,采用绿色屋面;该区域为每栋建筑设有自行车棚,入口处设计有专门的空间放置邮寄商品。设计对声环境质量有特别考虑,衣橱外有专门的空间用于晾干衣物。该区域共有5栋建筑,25套公寓,建筑样式与周围环境相协调(图2-13)。

图2-13 节能公寓楼设计建造竞赛的优胜建筑

该建筑位于瑞典卡尔斯塔德(Karlstad)的布兰德马斯塔(Brandmästar)地区。资料源于建筑师:乔纳斯 谢尔安德(Jonas Kjellander)、索伦 斯登(Sören Sten)、FFNS Örebro;生态建筑师:瓦里斯 博卡德斯(Varis Bokalders);施工:约翰尼 凯尔纳(Johnny Kellner)、斯登 埃里克松(Sten Eriksson),JM Bygg公司

2)卡尔松生态概念住宅(KarlsonHus),瑞典

这是在瑞典首次出现的预制化节能型独立住宅,使用健康材料建造,用可再生能源供暖(图2-14)。外墙采用轻质木骨板墙,以300 mm厚的纤维素纤维作为外墙保温[U = 0.13W/(m2·K)];屋顶则用450 mm的纤维素纤维保温[U = 0.09W/(m2·K)];基础用600mm厚的泡沫玻璃松散填充保温[U = 0.13W/(m2·K)];窗户是填充了氩气的三层玻璃[U = 1.2W/(m2·K)]。采取了专门措施避免产生冷桥。建筑装有一个效率达到90%的空气热交换器。这栋住宅所有能源消耗达到了被动式住宅的要求。供暖系统由起居室内的水套木颗粒锅炉和屋顶上的太阳能集热装置和地下室的储热箱组成。水套木颗粒锅炉是一个帕拉泽地式壁炉(Palazzetti),输出功率为12KW,其产生热量的80%储存于地下室的储热箱中(500L),炉子装配有20kg重的芯块,在冬天每周需要填满两次(图2-15)。平板型太阳能集热器。

图2-14 卡尔松生态概念住宅(KarlsonHus)

这是瑞典市场第一个预制化节能型独户住宅,使用健康材料建造,采用可再生能源供暖

图2-15 卡尔松生态概念住宅起居室中的水套燃木颗粒锅炉

锅炉功率是12 kW,超过80%的热量被储存在储热箱中

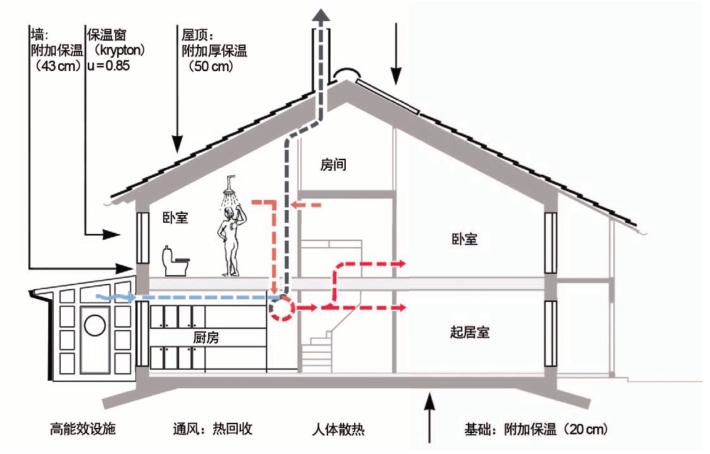

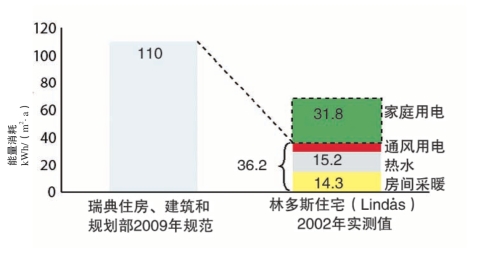

3)林多斯(Lindås)无采暖的住宅——瑞典第一个被动式住宅

在哥德堡以南20 km的林多斯(Lindås)“无采暖住宅”项目(2002年建成)中,设有安装主动式采暖系统。房屋由项目经理汉斯 艾克(Hans Eek)带领EFEM建筑事务所的建筑师设计。采用的技术包含热交换器、特别加厚的保温层、被动式太阳能以及可满足一半热水需求的屋顶太阳能集热器。外窗使用了三层玻璃,并且在玻璃之间充入两层金属和惰性气体氪[ U = 0.85 W/(m2·K)]。通过辐射、通风和排水造成的能量流失被减到了最少。使用的电器设备都是节能型的。建筑总能耗约计为5 400 kWh /a,主要是家庭照明和烹调用电,而一个普通单户住宅的用电、供暖能耗需求大约是20 000 kWh /a。这20幢联排住宅是哥德堡查尔姆斯大学、瑞典建筑研究理事会(现在的瑞典环境、农业科学及空间规划研究理事会)、隆德大学、隆德技术学院以及瑞典国家检测研究所合作研究的成果(图2-16至图2-18)。

图2-16 林多斯(Lindås)联排住宅

每套面积120m²,大体上按照预期的状态运行,能耗比预计的略有偏高。实测的能耗大约为6 500 kWh/a,也 就 是55 kWh/(m2·a)。用电量偏高的原因是用户使用了更多的电器

图2-17 瑞典哥德堡林多斯(Lindås)联排住宅的横剖面

从这些房屋中流失的热量很少,因此房屋内部的人体散热、被动式太阳能得热以及家庭用电和热水散热已足够给建筑供暖。这些建筑不配置任何传统的供暖系统。当然,当天气极为寒冷或冬天人们旅行回来时,新风空气可以用电暖器加热

图2-18 林多斯联排住宅的能耗

用于热水、采暖、通风的用电能耗是36.2 kWh/(m2· a)。以下结论有参考意义:许多被动式住宅的能源完全依赖电能,很不经济。如果建筑能耗很少,家用电器也应该尽量节能。另外,应该尽量避免用电能使用空调和提供热水

小贴士2-2 被动式住宅标准:Passivhus[由建筑师汉斯·艾克(Hans Eek)注册的瑞典商标](https://www.xing528.com)

瑞典规定新建建筑用于采暖、通风和热水的能耗应不超过110 130 kWh/(m2· a),这个数字不包含家用电器能耗,而被动式住宅的能耗只有45 55 kWh/(m2· a),这是包括家用电器耗能的(规范对此部分没有规定),其中低值适用于瑞典南部地区,高值则是针对瑞典北部地区。如果使用节能型的热水设备和家用电器,被动式住宅的总能耗约为50 70 kWh/(m2· a)。一户120 m2的单户被动式住宅年平均能耗量为3 000 kWh用于热水,3000 kWh用于家用电器,1 000 kWh用于采暖。欧洲许多国家都在建造节能住宅。各国对节能住宅的定义有所不同。在德国不包括热水和家用电器能耗,分为三级:低能耗住宅的能耗指标为50 70 kWh/(m2· a),能耗指标不超过30 kWh/(m2· a)的“三升住宅”(10 kWh相当于1L汽油),“被动式建筑”能耗指标为10 15 kWh/(m2· a)。能耗自给型住宅(或零能耗住宅)是指全年由太阳能光电产生的电能高于房屋运行能耗的被动式住宅。碳中和住宅使用的所有能源都是可再生能源。“被动式住宅”指由德国被动式住宅研究机构(PHI)颁布的一套专业性的建造标准体系(图2-19)。奥地利也使用类似的标准。在瑞士标准是由米娜吉(Minergie)组织制定的。全世界约有15 000栋被动式建筑,其中有约10 000栋位于德国。奥地利约一半的新建建筑是被动式建筑(图2-20)。政府资助是德国和奥地利有这么多被动式建筑的主要原因。

Passivhus被动式住宅是将热损失减到最小的被动式住宅,其内部得热足以提供全年舒适的温度。

(1)2007年瑞典定义被动式住宅的主要指标。当室外温度达到最低,而室内温度保持在20 ℃时的能耗:① 多户住宅10 W/m2;② 联排住宅11 W/m2;③ 独栋住宅12 W/m2;④ 北部气候区14 W/m2。

(2)能源需求。建筑能耗总量中(供暖、热水、用以取暖和通风的电能、家用电器)中“付费能源”不得多于:① 南部气候区小于每年45 W/m2;② 北部气候区小于每年55 W/m2。

(3)建筑标准。① 气候边界空气渗漏不大于0.3 L/m2(在+/- 50 Pa压强下);② 外窗、外门传热系数不大于0.90 W/(m2· K);③ 底板、外墙、屋面传热系数不大于0.10 W/(m2· K);④ 噪音不低于B级声音标准。

(4)建议。减少家用电器用电量,电视、音箱等不用时拔下插头,使用A+级玻璃及节能灯泡,建议在夏天使用太阳能热水器。

为了这样的节能性能,房屋应具有很好的保温性能,使用超级保温窗和空气热交换器(目前最好的产品热回收率达到90%)。重视房屋的气密性确保没有冷桥。为保证接缝的气密性在接缝处将材料相互叠置并压紧,使用质量高,耐久性好的胶带。

图2-19 柏林波茨坦重木结构被动式建筑

该建筑结合了健康建材和节能措施。资料源于乔希姆 伊柏建筑事务所(Joachim Eble Architektur)

图2-20 奥地利第一座被动式多户住宅

该住宅位于多博纳地区奥斯邦德(Dornbirn,Ölsbund)。资料源于赫尔曼 考夫曼(Hermann Kaufman)。建筑摄影:布里特 玛丽 扬松(Britt-Marie Jansson)

小贴士2-3 被动式住宅实例(图2-21至图2-28)

图2-21 艾瑞克 海登斯泰德(Erik Hedenstedts)被动式住宅

该建筑位于特罗沙(Trosa),全部采用健康材料建设,基础中有泡沫玻璃隔热层,外墙之间有亚麻保温层。所有墙体内侧都是黏土粉刷以使其更人性化。太阳能和水套木加热炉。安装在建筑上的太阳能光板提供电力。在通风系统和排污水系统中安装热交换器。建筑保温性极好,整栋建筑的门窗都用实心、浸油的橡木制成,传热系数为0.8 W/(m2· K)。资料源于建筑师安纳 韦伯乔(Anna Webjörn)

图2-22 艾瑞克 海登斯泰德(Erik Hedenstedts)和他的水套木加热锅炉

图2-23 重型木结构被动式住宅

该住宅带有地道通风系统,装有太阳能热水器,内部采用黏土粉刷,天然涂料,以及经济而富有创意的织物外表皮饰面。资料源于建筑师沃尔特·安特瑞奈(Walter Unterrainer),奥地利福拉尔贝格州(Vorarlberg)。摄影:沃尔特·安特瑞奈(Walter Unterrainer)

图2-24 从卧室看玻璃阳台

图2-25 建筑外立面织物表皮材料近景

图2-26 传热系数为0.7 W/(m2·K)的可开启落地窗门

资料源于建筑师沃尔特·安特瑞奈(Walter Unterrainer),奥地利福拉尔贝格州(Vorarlberg)。摄影:沃尔特·安特瑞奈(Walter Unterrainer)

图2-27 奥地利第一座被动式市政中心建筑

该建筑位于福拉尔贝格州(Voralberg)卢德施(Ludesch)。资料源于建筑师赫尔曼 考夫曼(Hermann Kaufman),摄影:布里特 马丽 杨松(Britt-Marie Jansson)

图2-28 城市树林(Stadsskogen)幼儿园

该幼儿园位于阿灵索斯(Alingsås),是瑞典第一座按被动式建筑标准修建的幼儿园。资料源于格兰茨建筑工作室(Glantz Arkitektstudio AB),阿灵索斯

小贴士2-4 被动式建筑实例

1)苏黎世郊外的马歇(Marché)办公楼

位于苏黎世郊外的马歇办公楼由建筑师贝亚特 康卜芬(Beat Kämpfen)设计。它被标识为Minergie-P-Eco”,表明根据被动式建筑标准,它是由环境友好型材料建成的低能耗建筑。屋顶表面覆盖以非晶硅太阳能电池,以年平均值来看,可产生比房屋所需更多的电能。这是一幢三层实木结构建筑,室内采用35 mm厚的木板,由内部伸出到外表面的垂直向骨架与水平向的木梁承担了主要荷载,气密层和立面板就依附在最外层的结构骨架上,并设有350 mm厚的保温层。建筑安装有地道通风系统,通过土壤预热新风,地源热泵系统提供房屋供暖和热水。外立面采用芒硝(Glauber s salt)作为半透明蓄热材料(德国GlassX公司的产品),这种材料可通过材料相态的变化蓄存热量,在白天阳光照射时吸收热量融化,在夜晚硬结,同时释放热量,给建筑供暖。该建筑设计了一个模数化的管柱系统容纳所有的设备管线(风管、电缆、电话和信息数据管线)。每层楼还有垂直绿化用于加湿室内空气以免过于干燥(图2-29)。

2)苏黎世阳光木屋

这是一栋有六户复式公寓的四层公寓楼,上层公寓享有屋顶花园,底层公寓带有院子。这是被动采暖的木结构建筑,屋顶上装有一体化太阳能光电板,富有表现力地与建筑造型结合(图2-30、图2-31)。

3)德国弗赖堡市史莱贝格(Schlierberg)社区的能量自给住宅(图2-32)

图2-29 马歇(Marché)公司总部办公楼的竞赛优胜设计

这是瑞士的第一个零能耗商业建筑,其造价仍维持普通建筑水平。它安装有整体光电发电屋顶、盐水储热半透明立面、实木结构以及标准的被动式构造。资料源于建筑师贝亚特 康卜芬(Beat Kaempfen),苏黎世。摄影:克里斯 巴特斯(Chris Butters),GAIA公司

图2-30 阳光木屋

资料源于建筑师贝亚特 康卜芬(Beat Kaempfen),苏黎世

图2-31 真空太阳能热水器

该太阳能热水器装饰性地附设在阳光木屋的阳台立面上。资料源于建筑师:贝亚特 康卜芬(Beat Kaempfen),苏黎世

图2-32 德国弗赖堡市史莱贝格(Schlierberg)社区的能量自给住宅

光电屋面全年产生的电能大于建筑运行所需耗能。资料源于建筑师罗尔夫 迪施(Rolf Disch)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。