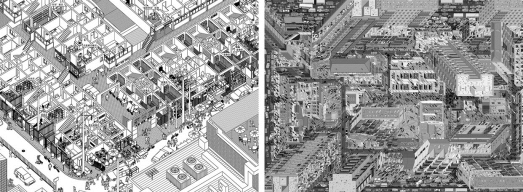

图7.从左到右:组合、巨构、群形式

《一点儿北京》的创作目的之一,是对中国城市中大建筑横行、城市街区消失现象的批判。绘造社将“大”理论的源头指向库哈斯,他在《癫狂的纽约》(Delirious New York)书中指出摩天楼与城市是既竞争又合作的关系,完成了建筑内与外的分离术,打破“形式追随功能”的准则。早在20世纪60年代起,日本建筑师桢文彦 (Fumihiko Maki) ,就从城市和历史的角度思考有关“大”的问题,他试图超越单体系统,以“集群形态”(即城市的片段)[7]的方式来探讨“大”的问题(图7)。桢文彦认为理想的系统是一种群形式,它既可以不断导入新的平衡状态,又可以维持视觉的一致性和秩序感。

《一点儿北京》记录的三个案例都是保持着传统建筑学空间和场所老旧街区。在绘造社眼中,它们是一组相对独立又保持高度互动的单元组成,物质空间层面暗合了桢文彦对“集群形态”的定义(图8)。在发展的过程中,通过小范围的功能置换将部分建筑单元激活,进而逐步地带动整体的发展。“小单元”提供了灵活和多样的选择机会,形成功能和资本流动的基础。随着局部的发展,带动更多功能的置换和改造,街区的多样性逐渐产生。同时,街区的发展促使人流不断增加、租金不断上涨的情况。这导致室内空间的进一步细分,多样性随之增加。当室内的空间越发稀少,使用者开始向外部“索要”空间,室内的活力因此向外拓展,并逐渐带动了整个街区的活力和发展。整个过程中,建筑为城市提供带来多样性的补给,城市为建筑提供人流支持,由此,城市与建筑的关系回到了良性的互动之中[8]。

在《一点儿北京》描绘的街区发展中,发生在日本的私有制土地细分现象也在北京的街区内部出现。不同点在于规划对街区边界和功能的限制,使建筑单体与城市的互动必须依托于一个集群,这个集群也为身处其中的建筑单元构建起了一个场所。桢文彦在《集群形态说明》(Notes on Collective Form)中强调了“场所”的概念,他说一个缺少可辨识性的开头和结尾的物体无法称之为场所。然而,城市的流动和变化使桢文彦困惑于对如何界定场所边界。《东京制造》中,汪工坊用“假想基地”瓦解了场所的概念,这也意味着我们的生活系统与物质空间系统出现了分离。在《一点儿北京》的案例似乎回应了桢文彦的“场所”概念,规划的限定使得街区成为一个有开头和结尾的场所(图9)。

面对不同的规划与国情,城市记录的对象却不期而遇,互为看见。我们无法基于建筑的表象对规划或城市本身做出或好或坏的判断,也不能抛弃上层规划来简单记录建筑。正如雅各布斯所强调的那样:理解城市活动首先需要显微镜似的细致观察,因为城市行为过程总是由各种具体的想象以及相互间的关联组成[9]。(https://www.xing528.com)

图8.南锣鼓巷

图9.左:三里屯42号楼;右:团结湖

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。