康熙晚期,由于宫廷画珐琅工艺和画珐琅所需金红、砷白等彩绘颜料已经适量地引入景德镇御窑厂,从而在景德镇御窑厂有计划批量生产烧造新的彩瓷品种,与同期的珐琅彩瓷和五彩瓷相比,其艺术风格兼而有之。而这些御窑厂生产的署有“康熙年制”款识的传世彩瓷就是最初的粉彩瓷。

康熙时期清宫造办处珐琅作与景德镇御窑厂之间的密切关系,体现在两个方面:一是清宫珐琅彩瓷的瓷胎都由景德镇御窑厂专项生产制作。清宫画珐琅器物除玻璃胎和金银铜胎由宫廷造办处直接生产外,瓷胎则由景德镇御窑厂负责供应,陶胎则由宜兴制作[36]。二是清宫造办处的工匠有来自景德镇的画工。在乾隆三年七月总管内务府大臣海望关于挑补清宫造办处匠役的奏折中有:“臣查得造办处珐琅等各作房之南匠,从前俱系广东、江西、苏州等处钞关及织造官员拣选好手匠人送赴来京应艺。今经数年各行南匠内有年老病故者,亦有告退回家者,其缺尚未挑补,至现有之南匠不敷应用。臣按各作原有及缺少未补并酌拟应行添补南匠数目,另缮写清单一并恭呈御览伏侯。命下臣将应添补之画珐琅匠六名、轮子匠一名、广木匠三名……”[37]。这则档案不仅记述了宫造办处的工匠大多来自民间手工艺人,其中包括来自景德镇的优秀画匠。雍正三年“八月内做磁器匠人俱送会江西,惟画磁器人宋三吉情愿在里边效力当差,我等着他在珐琅处画珐琅活计试手艺,甚好”[38]。从中可以推测这些来自景德镇的画瓷工匠应是康熙晚期被选送入宫,参与宫中画珐琅器物生产制作的。上述文献从一个侧面表明清宫与地方窑场之间的关系,尤其表明参与清宫造办处的工匠是流动的,也证明了画珐琅工艺有效传播的可能。从雍正三年的档案来看,康熙五十九年负责景德镇御窑厂监督制陶官员安尚义[39],本人并没有直接管理窑务,而是其子和家人常驻御窑厂负责制瓷原料的采购和雇员烧造。可以推测,由于这段时期景德镇御窑厂兼为清宫珐琅彩瓷提供所需的白瓷胎,极有可能将宫廷画珐琅工艺的颜料和技法引入景德镇,以至试烧与清宫珐琅彩瓷类似的彩瓷。当然还没有明确的文献可以引证,只能凭借那些带有康熙年款的粉彩瓷合理推测了。

与康熙珐琅彩瓷相比,康熙粉彩瓷传世作品可谓寥寥无几[40],这说明景德镇御窑厂粉彩瓷生产起步于康熙晚期。而在雍正、乾隆时,清宫造办处已经对景德镇御窑厂直接管理,并提供特殊的颜料,清宫画珐琅瓷器的生产与景德镇御窑厂的粉彩瓷生产同步进行,这样两地生产不仅增加了产量,还分担了任务,并保证了产品艺术风格的稳定和一致。传世不多的几件康熙晚期粉彩瓷恰恰说明,此时宫廷造办处与景德镇御窑厂之间也许还缺乏一种有机的联系,而这种联系直到雍正时期景德镇御窑厂经过管理制度的整顿和革新以后,才得以建立起来的,并使得景德镇御窑厂的生产组织和烧造费用的管理步入一条规范化的轨道。总之,仅存的几件被确认为康熙时期的粉彩瓷,与同时期更多的珐琅彩瓷在艺术风格上已经形成了鲜明的可比性。

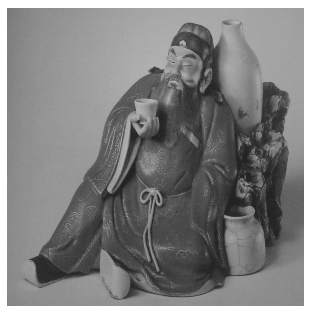

图2.3 清康熙粉彩钟馗醉酒塑像

目前已知存世的康熙粉彩有四件收藏在北京故宫博物院,一件在法国吉美博物馆,一件在英国大维德基金会。其中英国大维德基金会所藏的花卉纹粉彩瓷碟写有“辛丑年制”(1721年)四字款,这可以让人们准确地推算出康熙粉彩瓷的生产时间。我们以收藏于北京故宫博物院三件粉彩瓷为例,对其工艺和艺术特征进行分析。

清康熙粉彩钟馗醉酒塑像(图2.3)的钟馗蜷腿坐在地上,背靠山石。其右手捧着酒杯,隐于宽大衣袖中的左手搭在腿上,身背后的山石上立着一支酒瓶。钟馗微带醉意,面带红晕,闭目微笑,仿佛正在品味刚刚喝下的美酒,并似乎沉浸在悠闲快意之中。这尊加彩雕像形象极为生动传神,衣袍采用红彩描金,模仿服饰的金线云龙纹饰,腰间系着的黄丝绦,黄彩具有莹润的玻璃质感。

第二件是清康熙粉彩花蝶水丞(图2.4)。这件水丞与清康熙釉里红加五彩折枝花卉水丞(图2.5)同是一种器形,装饰构图也极为类似,但粉彩花卉采取没骨画法,花叶的脉络线条勾勒疏放浅淡,使花卉显得更加写意和柔美。而五彩花卉线条趋于明显程式化的图案风格。粉彩花卉设色清丽淡雅,叶子的透明绿色颜料填涂较厚,表现出更强的玻璃质感。

图2.4 清康熙粉彩花蝶水丞

图2.5 清康熙釉里红加五彩折枝花卉水丞(https://www.xing528.com)

图2.6 清康熙粉彩花蝶纹盘

第三件是清康熙粉彩花蝶纹盘(图2.6)。其纹饰设计疏朗,内外盘壁分别绘有三支折枝花卉,内圆绘一支折枝花和三支大小不一的蝴蝶。蝴蝶呈现上下翻飞的姿态,整个画面充满动感和生机。此盘的装饰充分体现了新出现的粉彩工艺的艺术特征。颜料使用金红(胭脂红)、乳浊白色料(玻璃白)以及明显添加了玻璃白或是乳浊剂的黄色颜料,这些都是五彩所没有的,折枝梅花的花朵以不透明的淡粉白色填色,牡丹花卉在略显厚重的乳浊白料上,以胭脂红渲染出色调由深到浅的过渡。渲染技法与珐琅彩的渲染技法如出一辙,而花叶部分又与五彩色料平填技法相一致。值得注意的是胭脂红渲染技法正是雍正时期官窑粉彩与民窑外销粉彩瓷的典型工艺技法之一,说明了这种彩绘工艺在早期的传承关系。

总体来看,康熙粉彩瓷除了使用从西方进口的珐琅颜料之外,也有类似的国产颜料,而工艺技法既保持了清宫珐琅彩瓷的渲染法,又继承了五彩工艺的平填法。绘画风格类似传统中国画没骨写意法,也有康熙五彩的痕迹。我们从康熙粉彩花蝶纹盘可以明显看出,除了珐琅颜料与传统五彩技法的有机结合之外,同时直接采用了许多清宫珐琅彩的原有工艺,显示了粉彩与珐琅彩及传统五彩的传承关系[41]。如果我们将上述的第三件粉彩花蝶纹盘与清康熙五彩十二月季花卉纹酒杯(图2.7)的纹饰对比,就能看出粉彩没骨写意画法与五彩勾线平填技法之间在色彩风格上形成的某些区别,但在填色技法上又保留了相当程度的一致性。

图2.7 清康熙五彩十二月季花卉纹酒杯

清康熙粉彩钟馗醉酒塑像则反映出另外一个工艺问题。这尊加彩塑像被定为粉彩器物也能说明一些问题。因为它的粉彩工艺特征并不明显。该作品使用五彩瓷中的矾红在塑像中的一只酒瓶上彩绘蝙蝠,另用金彩在人物的衣袍上描绘云龙纹,此类工艺形式经常在五彩中使用。而这件作品之所以称为粉彩,应是塑像衣袍涂染的大面积红彩和丝绦纹饰上的黄彩多用于珐琅彩中的缘故。康熙晚期出现的这些低温釉彩应是画珐琅和粉彩的通用颜料,也常常施挂于整个器物,这也反映了这种釉彩在使用时的灵活性和多样性。我们还可以在色地珐琅彩和色地粉彩中看到以这些颜料施满器物表面的形式,其性质实际上相当一种带彩的玻璃釉。这正如《匋雅》所说:“搀粉之釉,不独彩绘为然,所谓一道釉者,亦莫不有粉也”[42]。唐英在《陶成纪事碑记》中也记载了一些新创制的色釉品种,如“西洋黄色器皿”“新制西洋紫色器皿”和“西洋红色器皿”等。此外,还有一种“仿西洋雕铸像生器皿,五供、盘碟、瓶、合等项,画之渲染,亦仿西洋笔意”[43]。这些使用不同颜料作为釉彩施挂器身的瓷器,实际上都可以称为“洋彩”,也就是我们今天所称的“粉彩”。钟馗塑像正是将红彩和黄彩作为低温釉彩使用,因而称为粉彩瓷器。

前面已经提到粉彩在雍正时期称为“珐琅五彩”,这种称法并不难理解,而是表明粉彩与同期五彩和珐琅彩存在的密切关联。可以说粉彩是两者的结合,也可以说成熟的康熙五彩和新引进的康熙画珐琅已为粉彩工艺的产生做好了准备。

从彩绘颜料和彩绘技法上看,粉彩与五彩所使用的许多颜料基本相同,溶剂成分和制备方法也差异不大,同属于Si2O-K2O-PbO系统。或者说粉彩的基本色料来自丰富的五彩色料,又引进了珐琅彩的金红(洋红、胭脂红)和玻璃白等彩料,因此,粉彩色彩较五彩和珐琅彩更为丰富[44]。再从彩绘技法上看,粉彩与五彩都以黑色生料(珠明料)勾线,十分注重线条的造型作用,只是五彩所用黑料较粉彩要浓重,显现了更为刚劲硬朗的线描轮廓。而粉彩独特的渲染和接色技法,突出了色彩深浅变化和浓淡过渡,形成别具一格的柔润和自然的色调和风采。五彩自有矾红能分出深浅变化,其余颜料都用平填技法。而粉彩工艺中的填色虽然与五彩大致相同,但比五彩填色薄且淡[45]。可以看出,康熙五彩作为中国传统陶瓷彩绘技法,对粉彩彩绘的产生和发展起到的影响是毫无疑问的。

此外,粉彩工艺与珐琅彩料具有直接关联。清宫档案明确记载,曾将画珐琅颜料送到景德镇御窑厂烧造瓷器使用[46],这足以说明景德镇御窑厂的粉彩颜料一部分与清宫画珐琅相同。至于哪些颜料来自清宫,哪些是景德镇御窑厂自行配制,以及粉彩技法与清宫画珐琅技法的异同之处何在,这些问题对粉彩与珐琅彩的相关研究极为重要。虽说景德镇粉彩工艺是在清宫画珐琅工艺之后产生的,但在雍正以后迅速发展,显示出粉彩工艺特有的艺术活力与灵活性。正如前述,粉彩工艺的基础来自清宫画珐琅瓷器和铜胎掐丝珐琅制品,这充分说明粉彩工艺与珐琅工艺的渊源。除此之外,康熙画珐琅的装饰风格也对粉彩瓷有重要影响,景德镇御窑厂一直生产类似于清宫瓷胎画珐琅或是铜胎珐琅式样的粉彩瓷。有许多具体例证可以说明,类似于铜胎珐琅式样的粉彩瓷从乾隆直到光绪时期都是御窑厂生产的常规性粉彩器物。例如光绪粉彩花卉纹盘器形和纹样与清宫遗留“洋珐琅碟”图样相同;其次是康熙珐琅彩紫地开光牡丹纹装饰式样的瓷碗,直到嘉庆、道光时期依然保持着原有的式样,只是各时期瓷碗的纹饰有一些局部调整而已[47]。御窑厂生产的粉彩瓷在嘉庆、道光时期的清宫档案中以“洋彩珐琅”相称,而在咸丰时期的清宫档案中,将这一类粉彩瓷又归入“洋瓷珐琅”的系列,甚至于直接称作“珐琅瓷”[48]。上述种种现象都表明了清宫珐琅彩瓷与御窑厂粉彩瓷的密切关联,因而对粉彩工艺的研究不能忽视其与五彩工艺和珐琅工艺的各自联系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。