据文献记载,康熙皇帝对西方使节带来的西方科学文化知识很感兴趣,也热心于包括画珐琅工艺在内的各种西方工艺技术。康熙晚年曾对皇子们回忆说,他继位不久,就面对钦天监内汉人官员杨光先和西洋传教士汤若望有关历法的辩论,那时因为他缺乏相关的知识,在需要对双方的观点做出判断时感到无能为力,而旁边大臣也没有懂得历法知识的,这才激发他了解掌握各种知识的欲望。他认识到,只有自己弄懂问题的实质,才能做出明智的评判[19]。这次辩论以汤若望的胜利告终,由此西方科学历法知识给了他深刻印象,对传教士带来的西方科学技术以及工匠技艺产生了浓厚兴趣。

1688年(清康熙二十七年),康熙皇帝接见了法国国王路易十四派遣到中国的五人使团,使团成员包括总负责人洪若翰(Fontaney),以及被法国皇家科学院任命为通讯院士的白晋(Bouvet)、张诚(Gerbillon)、李明(Cornte)和刘应(Visdelou),而且每人都是法国国王御用科学家的代表。他们的到来促进了大清帝国宫廷内部对西方技术的兴趣,同时开启了清代早期和法国之间重要的文化交流。法国使团为中国皇帝带来了各种书籍、科学仪器、绘画、玻璃器和珐琅器等礼品,其中的玻璃和珐琅器皿一定吸引了康熙皇帝的注意。法国传教士们出色的才能也赢得了康熙皇帝的信任,张诚、白晋出任了宫廷的“侍讲”,为康熙皇帝专门讲解《几何原本》等数学、天文学方面的知识。1693年,张诚还使用了出产于秘鲁的药品奎宁,治愈了康熙皇帝的高烧和疟疾,而此前宫廷御医在皇帝的疟疾面前显得束手无策。这无疑加强了他们与皇帝之间良好的私人关系,为此皇帝特别在西安门一带赏赐了一块地为他们兴建一座教堂。

由于康熙皇帝看到来华传教士的各种才能,因此多有器重。而耶稣会传教士们更是投其所好,为皇帝带来各种西方先进的仪器和精致的工艺制品。有记载,清康熙二十三年(1684),皇帝南巡途中在南京接见了意大利和法国耶稣会传教士,接受他们进献的礼物之中,有装在画珐琅盒子中的鼻烟壶。这是西方画珐琅制品在清宫档案中出现的最早也是最明确的记载。随后画珐琅制品经常在传教士们的书信中提及,一再提及做工精致、色彩鲜艳的画珐琅器物赢得了上至皇帝下至官僚贵族的广泛喜爱。清康熙二十八年(1689)康熙皇帝南巡时,在杭州接见传教士殷铎泽并接受了其进献的多彩玻璃球。这些贡品虽然很小,但在当时却极为稀奇珍贵,可以想象出康熙皇帝对这些礼品的喜爱和赞赏[20]。

画珐琅装饰的钟表制作精美,是西方使节赠送中国皇帝的重要礼品,它既能精确计时,又展示了罕见的西方画珐琅装饰艺术的华贵绚丽。这种欧洲钟表在当时中国实属稀罕之物,它装饰繁复,色彩鲜艳,做工精巧,显得富丽堂皇,兼有实用和陈设两重功能。可谓17世纪之后法国里摩日钟表上的画珐琅装饰的突出代表[21],这些画珐琅制品作为奢侈的商品或者法国国王的礼物被带到中国,其精巧繁丽和逼真写实的艺术特征给了康熙皇帝深刻印象,并促使皇帝决心在宫廷中直接生产这种工艺品。正如意大利传教士马国贤在日记中记述,“康熙皇帝对我们欧洲的珐琅器以及珐琅彩绘的新技法着了迷,想尽办法要将画珐琅的技术引进到他就为此目的在宫中设立的作坊中”[22]。

由于康熙皇帝直接推动,画珐琅工艺逐步实现在宫廷直接生产所需的各项条件。清康熙三十五年(1696),供职于清宫的传教士纪礼安帮助皇家建立了宫廷玻璃厂,除了制作玻璃器皿外,也便于研制清宫画珐琅所需的颜料。相关文献记载了负责建立玻璃厂的传教士们极力在欧洲寻找烧制珐琅的专门人才[23],如法国传教士洪若翰在1696年的信中说:“在我们住所旁边的一块大的空地上,康熙皇帝正在建设一个漂亮的玻璃工厂。如果我们愿意接管,皇帝就把工厂给我们。遵照皇帝的旨意,纪理安神父承揽了此事。我请求你们立刻从我们优秀的玻璃工厂里选派一至两名优秀的工匠给我们,这些工匠要具有帮助我们制造和欧洲制造的一样的玻璃和水晶玻璃的能力,也能制作玻璃镜面;同时选派一位精良的画珐琅工匠来”[24]。这封信似乎表明了玻璃制作与玻璃胎画珐琅工艺同时传入中国,并在宫廷设厂生产。

除了引进专烧珐琅的外国人才以外,皇帝要求进入宫廷服务的外国传教士必须到珐琅作参与画珐琅彩绘工作,例如意大利传教士马国贤(Matteo Ripa,1682—1745)在清康熙五十五年(1716年)的日记中写道,“皇帝指派我和郎世宁用珐琅料来彩绘。然而,考虑到可能要和一群腐败的人从早到晚在宫中作坊里相处,就觉得不能忍受”。[25]他们因为从未学过此项技艺,又无法很快掌握画珐琅技巧,因而画得一团糟,康熙皇帝感到非常失望,终止了他们画珐琅的工作,这才得到解脱。法国传教士陈忠信以会烧画珐琅技艺为由,在康熙五十八年(1719)被两广总督杨琳送入清宫,但其技艺未能得到皇帝认可。为此,另一位法国传教士冯秉正于清康熙五十九年(1720)的信中指出,陈忠信虽然有绘画的才能,但并没有学习过专门的画珐琅技法,他的技艺显然不如清宫珐琅作内的中国工匠。法国传教士冯秉正在信件中还透露出法国人本以为清宫对画珐琅工艺还十分陌生,但始料不及的是“中国工匠应皇帝的要求开始试验制作画珐琅不过短短五六年时间,他们已经取得了相当的进步”。[26]

清宫画珐琅工艺包括不同胎体,除瓷胎之外,还有铜胎、玻璃胎和宜兴陶胎。因胎体的材质有别,其珐琅彩绘在一些技术细节上会有差别。例如各种胎体表面光泽平滑质感不同,相应彩绘技法也有所不同;又比如玻璃是非晶体结构,没有熔点,稍有疏忽,温度控制不好,则容易软化变形。因此,必须根据载体自身的特点加以彩绘和彩烧,并需要反复实践积累经验,之后才能掌握应有的技艺。实际上,欧洲传教士在清宫画珐琅工艺研制生产过程中的助益是有限的,而起到主要作用的彩绘画师和烧珐琅工匠,多是来自景德镇的制瓷、彩绘工匠和广州的珐琅工匠。而最初来自欧洲的进口颜料往往供应并不充足,耶稣会士冯秉正曾在信中抱怨缺乏来自于欧洲的珐琅料[27]。所以,合理的解决办法只有依靠清宫自身提高画珐琅颜料的制备水平,也就是说清宫自己解决颜料的生产和来源。

广东巡抚杨琳在清康熙五十五年九月十日和二十八日的两封奏折说明了这一时期清宫造办处珐琅作对画珐琅工匠的迫切需求,同时我们也能从奏折中体会到中国工匠在工艺制作中发挥的积极作用。如奏折所述:

广城能烧珐蓝人一名潘淳,原籍福建,住家广东,试验所制物件颇好。奴才令其制造珐蓝金钮,欲连人进呈内廷效力。值乌林大、李秉忠奉差到粤,令其试验,使艺可取,奴才随与安顿家口,并带徒弟黄瑞兴、阮嘉猷二人随李秉忠一同赴京,所有潘淳烧成法蓝时辰表一个、鼻烟壶二个、钮子八十颗合先呈验。[28]

今又查有能烧法蓝杨士章一名,验其伎艺较之潘淳次等,亦可相帮潘淳制造。奴才并捐给安家盘费,于九月二十六日西洋人三名、法蓝匠二名、徒弟二名具随乌林大、李秉忠起程赴京讫。再奴才觅有法蓝表、金刚石戒指、法蓝铜画片、仪器、洋法蓝料、并潘淳所制法桃红颜色的金子、攙红铜料等件交李秉忠代进,尚有已打成底子未画未烧金钮坯交李秉忠收带,预备到日便于试验……[29]

值得注意的是,珐琅工匠潘淳不仅具有画珐琅的才能,还懂得配制珐琅颜料,他所配制的金红颜料应是当时画珐琅的重要颜料之一,这种颜料配制工艺虽说源于西方,但此时的广东珐琅工匠已经具有丰富的配制经验,而且能做到因地制宜,效果更好。

清宫造办处珐琅作的工匠还有一批来自景德镇。殷宏绪在清康熙五十一年(1712)专门写信介绍景德镇的制瓷工艺,信中提到皇帝曾下令将本地陶工以及制瓷所需要的材料带进宫中[30]。此外,另据清雍正三年(1725年)八月清宫档案记载,宫内制瓷工匠几乎都将送回江西景德镇,只留一名“画磁器人”宋三吉,因为他情愿留在宫内效力[31]。长期以来,景德镇五彩瓷器已经达到极为高超的水平,拥有许多有关颜料配置、彩绘和彩烧方面优秀的工匠和画师。这些优秀工匠应征服务于朝廷,参与了清宫画珐琅工艺制作,并积累了丰富的经验,为雍正以后景德镇粉彩瓷的发展创造了条件。或者说这些工匠由于长期在宫廷造办处珐琅作与景德镇御窑厂之间双向交流,必然会将宫廷画珐琅工艺传播到景德镇,从而对粉彩的产生应是至关重要的。(https://www.xing528.com)

清康熙五十五年(1716年),清宫画珐琅工艺已经极为成熟,达到了生产规范化和批量化。清康熙五十七年(1718),武英殿珐琅作改归养心殿监管,并设立监造一人。新的制作场所离皇帝起居的内宫更近,可见皇帝的重视,也说明画珐琅工艺已经步入稳定有序的生产轨道。同一年,两广总督杨琳再次为宫廷输送珐琅匠人以及珐琅料。该奏折写道:

为恭进珐琅匠役事,有广州监生龙洪健,民人林朝锴、何嘉璋等禀称洪健等粗知珐琅,祈试验手艺应否送京效力等语。奴才即传进衙门,令其制造,所制白料洁白光亮,红料鲜明,今制成积红杯盘一对、盖碗一对、画片八件呈样。龙洪健等三人随带制就白料一百二十觔、红料一觔,于九月初九日差人送京应役,为此奏闻。[32]

康熙皇帝对此朱批:“珐琅大内早已造成,各种颜色俱以全备,但奏折中九月内差人送京之语到京之时再试看。”[33]显然,由于生产走上正轨,皇帝对清宫内珐琅工匠以及珐琅料的需求已经不再迫切,也说明了清宫画珐琅工艺已经十分成熟。清康熙五十八年(1719),在闽浙总督觉罗满保进贡西洋什物奏折中,他的朱批写到“选几样留下,珐琅等物宫中所造已甚佳,无用处,嗣后无用找寻”,进一步表明了皇帝对清宫画珐琅工艺的肯定[34]。

清康熙五十五年(1716),广西巡抚陈元龙在谢恩摺中写道:“恩赐珐琅宝器四种,并非内府工匠所造,乃经圣心指授从格物致知之理推求原本烧炼而成,从未颁赐臣僚……,考珐琅古所未有,明景泰始创为之,然其色凝滞、其质笨重,殊不足贵,迩年始有洋珐琅器皿,略觉生动,西洋人夸示珍奇,以为中国人虽有智巧不能仿佛。乃我皇上于万机之暇,格其理、悟其原,亲加指示,熔炼成器,光辉灿烂,制作精工,遂远胜洋珐琅百倍……”[35]这些描述让我们领略到,精致的珐琅制品是如何产生和兴盛的,以及器物之外的更多含义。

康熙皇帝对珐琅作的画珐琅工艺感到十分满意,但一些参与了画珐琅创作的西方传教士却一直埋怨清宫自制珐琅彩颜料难以使用。1719年来到宫廷玻璃厂的法国传教士、珐琅画师倪天爵和次年到达北京的传教士冯秉正对此都有微词。后者在信件中称:“我们自己发现,绝对难以解决的困难是缺乏欧洲的颜料,去年,倪天爵神父已经给你寄过一份生产画珐琅所需要的颜料清单,那是上彩色必需的”。西方画珐琅画师在抱怨中国珐琅彩料难以使用的同时,中国的画珐琅工匠却能够生产令人满意的珐琅制品。这种矛盾值得注意。显然,欧洲进口的珐琅彩颜料与清宫自制珐琅彩颜料是存在差别的。或者说清宫的画珐琅颜料并不是直接仿照欧洲制品制作的,乃是因地制宜,因而具有自身的特点。这些特点不仅体现在颜料的制备上,还体现在彩绘艺术上。实践表明,清宫自制的画珐琅颜料很明显是在玻璃生产的基础上发展起来的,虽然最初指导玻璃工艺和珐琅工艺是西方传教士纪理安,但是在具体技术的应用上,一定会考虑中国自身的特点。最为明显的就是画珐琅颜料的制备。

如果说,欧洲画珐琅工艺只限于铜胎和玻璃胎,而在中国还出现了瓷胎画珐琅,这应是对这一技艺的发展和创新。我们在清宫档案中可以看到,清宫造办处生产的不同胎体的画珐琅制品,都被归入珐琅器皿,包括瓷胎画珐琅。但由于瓷胎珐琅彩更加玲珑剔透、莹润光洁,色彩既鲜艳又柔和,所以普遍受到人们青睐和关注。

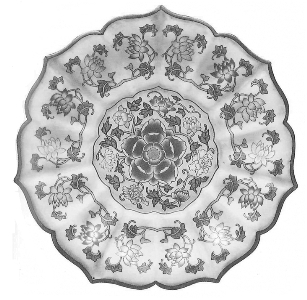

当然,初期的康熙珐琅彩瓷在艺术形式和风格上仍然带有同期铜胎珐琅遗风。我们比较现存的一件康熙铜胎珐琅花卉纹花口盘(图2.1)和一件康熙瓷胎画珐琅花卉纹花口盘(图2.2)后,明显看到两者的近似。这件永乐甜白瓷胎珐琅瓷盘在绘画、施彩、图案纹饰上,与铜胎花口盘几乎一致。两者差别在于瓷胎釉面的质地更加晶莹润泽。康熙时期,珐琅彩瓷与铜胎珐琅在彩绘工艺上也有一定的相似性。铜胎珐琅彩绘之前,一定要在铜胎表面涂上一层白色或是其他颜色的珐琅料作底色,而康熙珐琅彩瓷胎多为器内挂釉,器外涩胎,这样在器外进行彩绘装饰之前,也要先上底色,做法与铜胎画珐琅相类似。康熙珐琅彩彩绘技法明显受到西方绘画的影响,各种花卉色调以深浅变化表现出立体的阴阳关系,具有西方绘画的写实效果。同时,画珐琅彩绘技法也继承了中国传统花鸟画的渲染技法,在需要渲染的地方,先涂上一层乳浊不透明的白色珐琅料,再于其上染色,色调从花心处的深浓,自然过渡到花瓣边缘的浅淡。这种技法已成为下文详述的新兴粉彩的重要标志。也可以说,康熙珐琅彩瓷的成熟工艺为粉彩技法的产生和发展奠定了基础。

图2.2 康熙瓷胎画珐琅花卉纹花口盘

图2.1 康熙铜胎珐琅花卉纹花口盘

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。