洪亮吉在信中罗列府志底本的十条谬误,对鲁铨的改动之举逐条批驳,第一条就涉及宁国府内各县的排序:

一则府县次序。本朝宪纲与前代不同。宣城附郭下即次以南陵者,元、明两代之宪纲也;宣城下即次以泾县者,本朝之宪纲也。元、明之宪纲以元、明二史《地理志》为据,本朝之宪纲以本朝《大一统志》为据(若康熙中,府志以及吏胥文移案牍,尚沿胜朝旧例,未经改正者),固截然不紊者也。今以南陵县生员一诉呈,遽移南陵在泾县上矣。是曲畏刁生之健讼,不难移昭代之章程,此未喻者一也。[14]

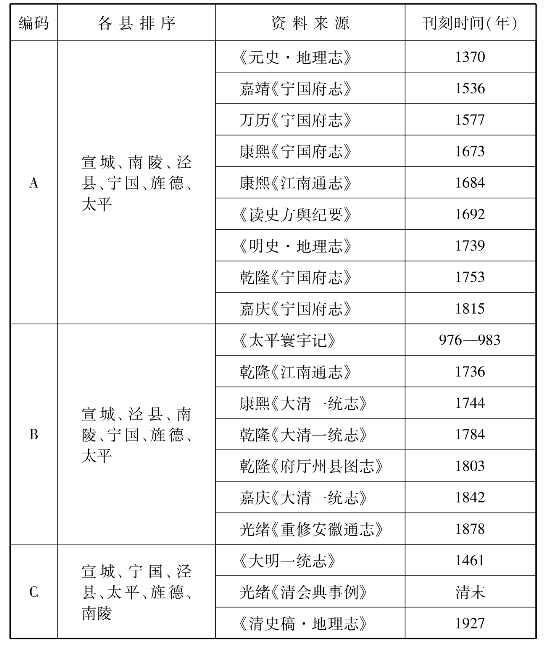

关于泾县和南陵的排序,洪氏认为将南陵置于前是“元、明之宪纲”,以《地理志》为据,将泾县置于前乃“本朝之宪纲”,以《大一统志》为据,新修府志体例应跟上时代。经他打听,发生这一变故的主要诱因,居然仅是某南陵生员上书所致,心中自然增添不少反感。那么,洪氏的辩论是否言之有据?历代史志对各县的排序如下:

表16 历代史志对宁国府各县的排序

这大体出自三个知识系统:一是带有浓郁意识形态的国修史志,包括历朝地理志、通志、一统志等;二是以地方性知识为主的明清宁国府志;三是乐史、顾祖禹、洪亮吉等舆地学者的私家著述。三个系统的舆地知识相互交叉,沿袭中有所变动。具体到宁国府各县的排序,可分为三种组合方式。就延续性来看,A的优势非常明显,元代和自明嘉靖以降的资料中,一般认为南陵排在泾县之前。就形成时间来看,B的出现时间最早,但历史延续性远不如A。而C完全有别于前两者,仅出现于明代中期和清末以降。

本节关注A与B的对立,南陵与泾县的排序置于洪氏所列十条谬误之首,或可表明在他心中的重要性,在此有必要简析洪亮吉的舆地学知识体系。乾隆三十八年(1773)四库馆初开,年方二十八岁的洪亮吉就受聘为安徽省局主事。此后他多次进京赶考,经济困窘促使他参与四库馆的校雠工作。洪亮吉于乾隆五十五年(1790)中进士,被授予翰林院编修,并充任国史馆纂修官。[15]这些独特的经历,使洪氏有机会接触大量的宫藏地图和舆地书籍。他热衷对卷帙浩繁的官方志书做些私人性质的知识普及活动,客游陕西、河南等地期间,他以《大清一统志》为蓝本,独力整理和编撰五十卷《乾隆府厅州县图志》。该书大约完成于乾隆五十三年(1788),至嘉庆八年(1803)付梓刊印。[16]此后该书易名《大清一统志辑要》出版,彰显私撰舆地著作与官方知识体系的内在联系。[17]《乾隆府厅州县图志》自序称:“大一统之书,内三馆所绘。秘图则流传匪易,鸿编则家有为难。非寻檃栝之方,惧启津涯之叹。臣遭逢圣世,得预儒流,四及计借[偕],再膺里选。九州历八,亲探禹穴之书;四部窥全,曾写兰台之字。粗知湛浊,稍别方舆,阅以岁年,撰成此志。”[18]可见洪亮吉不仅对清代舆地颇有研究,还钟情于推广一统志蕴涵的官方知识体系。

理解洪亮吉的舆地知识背景,有助于分析他的提问方式和思维动机。洪氏注意到康熙《宁国府志》乃至吏胥文移案牍“尚沿胜朝旧例”的问题,却将之视作特例,这种判断依据可能来自对省志的研判。康熙《江南通志》将南陵排在泾县之前,乾隆《江南通志》则调换两县的位置,这一转换过程与《大清一统志》的兴修几乎同步,表明省级通志与国家统志的知识承继关系。由此,他认为府志有必要向国家统志靠拢,即嘉庆《宁国府志》应以康熙、乾隆《大清一统志》为参考。然而他没有提及的是,乾隆《宁国府志》仍沿袭康熙《宁国府志》,可见地方志书并未完全吸收国家统志的规则。并且,所谓“元、明二史《地理志》为据”的判断未必确切,至少嘉靖《宁国县志》“以遵时制”[19],采纳《大明一统志》的标准。但洪氏不关心这些反例,仅将排序之争归结为南陵生员上书所致。如果这不是他对地方文献的忽视,那么就是一种辩论策略。可见洪氏尽管具备深厚的舆地学素养,又熟稔官方志书编纂工作,但在具体执行时仍面临一些解释困境。(https://www.xing528.com)

洪亮吉在嘉庆十二年初与鲁铨发生了冲突,仍三赴宁国府修志,坚守不尸位素餐的儒家人格理念,当然亦可能存在经济困难。只是在府志告竣之时,他唯有临行前的落寞,毫无乐趣可言。[20]在给好友胡世琦的信中,洪氏表露内心的抑郁:“急欲抵贵郡者,了文史之案,免素餐之讥。但空斋兀兀,绝少燕朋;深阁迢迢,并无巢燕。短狐射影,来自鸠兹;妖禽颤声,半出鹊岸。泮林之枭未变,蒙楚之葛堪怜。”[21]胡世琦是泾县举人,在府志局担任“分校”一职。[22]与上一年不同的是,高朋满座、把酒言欢的场景早已褪去,只剩下含沙射影之声。“鸠兹”为芜湖古称,“鹊岸”系芜湖附近古地名,此处向胡世琦明示,他的悲惨心境皆由常驻芜湖的鲁铨从中作梗所致。

泾县人认为洪志是该县有清以降质量最佳的方志:“盖北江先生以旷代鸿儒,际乾嘉之盛,旁搜远绍,悉有据依,一时分纂诸人,又皆吾乡硕彦,故条理之详,考证之密,为以前诸志所不逮。”[23]对洪亮吉的学识、人品和修养颇加推崇,洪序也被放在嘉庆《泾县志》卷首头篇。与此相反,在嘉庆《宁国府志》中,他显然没有得到足够的尊重。洪亮吉发现精心考证的府志舆地内容竟然大半遭到修改,愤慨之下,直斥鲁铨行为之恶劣:“执笔者既以不狂为狂,主修者亦遂将错就错,是同事欲泄一时之私忿,竟忘其为六属之官书。”在给鲁铨的信末写道:“他日告竣之时,尚望于编纂内削去贱名,何敢于弁首中复加拙序。倘以为微劳可录,片善必登,即希将鄙人此书及与同事诸君书附入卷末,备刍荛之献可矣。”[24]他旗帜鲜明地与鲁铨决裂,因而提出对方无法接受的要求。洪氏虽无法阻止篡改行为,却可以消极怠工拒绝作序甚至威胁削名,并给编纂同仁写信以争取支持,在给编纂成员胡世琦的信中,就详细列出府志的数处谬误。[25]

围绕泾县、南陵的排序争议,洪亮吉的坚持可能来自两方面:一是尊崇《大清一统志》,希望推广国家统志的知识体系;二是泾县修志期间的美好经历,或许影响他的判断。不过,博弈的最终结果仍然是维持现状,除了受到鲁铨的干预,应该与各县在府志局的话语权强弱有关。在嘉庆《宁国府志》的纂修人员中,担任“采访”的南陵人有6位,泾县人只有4位;“六县董事”中的南陵人为6位,泾县人仅2位。需要指出,南陵人担任这两项关键性岗位的人数皆为各县之首。[26]与此同时,还有南陵生员的上书,这都会影响到鲁铨的决断。

针对洪亮吉的抗诉,鲁铨有所回应。嘉庆十三年(1808)四月,他以分巡安徽宁池太广兵备道名义颁布题为“为晓谕宁郡志稿巳成,仍留辨证、补遗两待续刻事”[27]的告示,算是卸任宁国知府后的正式答复。由此可见,围绕府志修纂的争议已经扩大化,给地方社会造成较大影响,迫使鲁铨动用行政力量加以整肃。告示开头充分肯定修志之政治正确性,随后介绍府志的开雕、印刷等具体事务,最后委婉地做出辩解,此外还顺带提出改良办法。不过,随着他的正式调离,府志刻印和补充缺漏之事搁浅,对此他当然心知肚明。从某种意义上说,这是鲁铨为顺应地方舆论所作的姿态性回应,并以官方告示的形式收入府志之首。

最终刊印出来的府志《凡例》,发展为一个容纳各方诉求的杂糅体,其中既有洪亮吉的修纂思路,也有鲁铨坚持的观点。《凡例》开头规定:“编纂体例虽变,而旧志所载,不敢意为去取,仍修录以存故实。”这应是洪氏锐意革新方志思想的体现。关于行文的规定:“方志行款向无定式。是书缮写,一以乾隆元年《江南通志》为准。”考察乾隆《江南通志》与《大清一统志》的内在联系,可知亦系洪氏意图。然而,有部分凡例是为回应洪氏的质疑:“六县宪纲,《一统志》列泾县于宣城之次,《江南通志》及旧志则以宣、南、泾、宁、旌、太为序。盖视丁、地多寡而次第之。今仍其旧。”此处将各县排序与丁、地多寡相挂钩,点出排序的内在规则,属于鲁铨一方的观点。不过,这一表述存在错误,结合各县的实力对比,可见未必全然如此:康熙《江南通志》将南陵排在泾县之前,但乾隆《江南通志》已经更改了顺序;宁国排在旌德之前,但其里数一度低于旌德。《凡例》末尾一段,简直是鲁铨告示的翻版:“是书成非一手,期以二年,难免罣漏之讥,惧有踳驳之类。故《杂志》一门,先辑《纪闻》。《旧志源流》二条,留补遗以备续增,留辩证以待厘正。缓以时日,再行续刊。”[28]

与嘉庆《泾县志》之迅速刊刻不同,府志迟至嘉庆二十年(1815)才出版。这八年间一共历经鲁铨、钟英、欧阳衡等三任知府,其时当事人洪亮吉已去世,鲁铨早已调任他乡。嘉庆《宁国府志》中的矛盾与调和痕迹,可以视作双方斗争与妥协的产物。与《泾县志》中高调写序、署名的方式相比,洪亮吉未给府志作序,府志亦未点明他的主纂身份,仅在卷首《重修职名》将他与凌廷堪列于众人之首,各卷纂修者姓名亦分别列出。后世有不知内情者,误将这一异常现象视为榜样:“光绪△年江阴缪筱珊太史荃孙等修《畿辅通志》,每人撰稿即列入每卷之中。初以为体例甚善,可为后来修志之法。继阅嘉庆廿年十二月阳湖洪稚存太史亮吉所修《宁国府志》已是如此,缪太史稍变其例,大旨固如是也。”[29]实际上,嘉庆《宁国府志》未注明主纂的行为十分罕见,所谓列出分卷纂者姓名的做法,亦异于当时惯例。后世学者不察,出于对洪亮吉的景仰,以致有此误会。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。