这一节主要讲布朗库西的雕塑创作所具有的物感特征,由于《雕塑的语言》第七章“布朗库西在特尔古日乌”写的是布朗库西晚年在特尔古日乌的三个大型雕塑作品,因而,我们把第七章的内容加入该节,以求对布朗库西的雕塑的物感特性有一个完整的把握。本节将标题定为“新物序的创造与剧场性”,就是对布朗库西早期和晚期雕塑创作上物性凸显层面的概括与综合。

1.新物序的创造

“新物序的创造”是塔卡对布朗库西早期雕塑创作的一个至高评价。在“布朗库西:雕塑的要素”这一章的最后,塔卡指出“布朗库西的作品因其中被雕刻和重构的基座,作为一个不但与一般性的事物不同,而且与其他雕塑作品不同的——一个全新的物的秩序被划分出来”[72]。“a completely new order of object”[73],“一个全新的物序”,这是威廉·塔卡的原话。实际上,这里威廉·塔卡已经将布朗库西雕塑创作的独特性转向“物”这一维度上。同样的论说也存在于格林伯格那里,不过在他那里,这一论说可能更为简洁也更为深刻一些。他说:

布朗库西将巨型独体雕塑推向最后的结果,是把人类形象还原为一个单纯的几何式简化的卵形、管状或立方体团块。他不仅通过夸张穷尽了巨型独体雕塑,而且通过转折(各个团块的末端正是在这些转折中接合在一起的),将雕塑改变为绘画式或版画式的东西……他拥有一种完全外在于巨型独体雕塑传统的毗斯伽(Pisgah)式的新雕塑观。[74]

在此,格林伯格也认为布朗库西的雕塑创作是一种独立于巨型独体雕塑传统的新的雕塑观,这一点,他与塔卡不谋而合。那么,布朗库西是如何达成雕塑上这一新物序的创造的呢?主要有三个方面:第一,传统雕刻的独立;第二,材料的自由释放,随物赋形;第三,对雕塑基座的创造性重构。

在“布朗库西:雕塑的要素”原文中,威廉·塔卡指明布朗库西是第一个去反对罗丹的青年雕塑家,但是他对于罗丹不只是颠覆,而是在继承基础上的超越与发展。布朗库西反对的是罗丹为雕塑设立的标准和预期,还有就是对其(即罗丹)雕塑表面的矫饰性接合,以及对其雕塑在最终的形、大小和材料上的无能为力的不满。之所以说他继承了罗丹,是因为布朗库西沿用了罗丹的创作主题,如吻、缪斯、浪子回头等。但是,这种继承是建立在对这些主题的再审视的基础上的。而布朗库西的超越就在于,他在西方样式的现实主义雕塑和其故乡通常使用的木材之中探索了一种新的、朴素但强有力的品质,对于雕塑创作而言,它是简洁的、抽象的,更是直接的。这样一种新的品质的创造,布朗库西在具体的雕塑创作中从上述三个方面展开。

图10 布朗库西《吻》

图11 布朗库西《沉睡的缪斯》

首先是雕刻的独立。正如塔卡所言:“就如罗丹曾经区别塑造那样,布朗库西的机会便是去区别雕刻,将其作为雕塑的根本性决定因素。……布朗库西在雕刻中看到了对于每一个雕塑来说那种明确且独立的限定方式。”[75]也就是说,在布朗库西那里,传统雕刻获得了自己的身份,成为一种独立的存在。布朗库西对于雕刻的运用大多是在传统的半身雕像上,与罗丹的公共纪念碑相比,它具有一种相反的张力。实际上,从布朗库西对罗丹的“颠覆”“继承”和“超越”三者任一视角来看,布朗库西的雕塑都是回到雕塑自身的私密、个人、沉默乃至宁静之中,即回到物本身的这样一种自持的状态。在其雕刻作品中其实就体现了这一点。“塑造在罗丹手里——尽管暗示着主题——已经变成公共的、进取性的、外向的、普遍性的,布朗库西却使雕刻成为了与罗丹的塑造相反的模型:私密的、个人的、独立的、集中的和安静的。雕刻从一个被给定的限制中还原,但却试图确认这种限制被给予的品质。”[76]而雕刻所给予的“品质”是,雕塑的形的分工和结合更加清晰和简洁,形体表面的处理也更加富有生气,不必要的戏剧性内容将会被完全删减掉。雕刻的这一独特的品质我们在布朗库西的学生时代的作品Ecorché(《埃科切》)、《祈祷者》和《吻》中都可以看到。

图12 布朗库西《女巫》

其次是材料的自由释放,随物赋形。威廉·塔卡认为,布朗库西“开拓了罗丹对于材料作为形的根本的决定性因素的发现”[77]。也就是说,是由材料来决定雕塑的形,这与中国古代画论里所讲的“随物赋形”“随类赋彩”[78]有些相似。“每一种材料都倾向于生产出一个对于物来说特殊的形——这将由未经处理的材料的形状和它的结构比例来决定”[79],威廉·塔卡这样解释。罗丹提出了这一创作理念,布朗库西将其扩展且体现在两种材料上,第一是石头,第二是木头。这两种材料实际上是布朗库西将“随物赋形”的理念逐步深化的阶段性表现。对于石头来说,大块石料越来越作为雕塑作品自身而被保留。这一点我们可以在布朗库西《吻》的后期版本中看到,在那里,雕塑的形不是一个持续的调整过程,它是头脑中的一种设计构思,它不是两个分开的一半的石块,而是一个整体,雕塑上的形象仅仅由粗糙石头上的线条雕刻来表明。在《沉睡的缪斯》《普罗米修斯》等作品中,材料,包括石灰石、大理石、青铜等作为雕塑作品自身而被保留的特性也表现得越来越明显。对于木头,塔卡指出:“木料为布朗库西最终的形提供了无限多样的可能,直角和圆形的垂直柱、木纹使极大程度的无限延伸成为可能,建筑的形的痕迹来源于原初木材的自然分叉。”[80]由此塔卡认为:“布朗库西对木料的发现,提供了一种重返结构有机整体的形的方式。”[81]这种方式是完全有别于传统的人体模型的接合方式。《浪子回头》(1915)、《女巫》(1916)、《亚当和夏娃》(1921)都体现了木料这一重返结构有机整体的形的特性。以布朗库西1916年的《女巫》为例,在《女巫》这件作品中,部分上的分节并不是用来作为风格化元素或用来装饰什么的,它就是内在于材料本身的一个东西,即上文所说的“一个完整的有机整体,自然分叉的木料作品代替了传统的大块木料,并实质上成为雕塑的主题”[82]。布朗库西对于木料的这样一种按其本有的形状来进行相应的创造,而不是强制性地对材料进行删减、压制乃至改变的方法,实际上就是“随物赋形”,这与他的家乡罗马尼亚的木工传统对他的影响是分不开的,他的作品中所富有的简洁、直接和经济性都可以证明这一点。

图13 布朗库西《公鸡》

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图14 布朗库西《空中之鸟》

最后是对于雕塑基座的创造性重构。实际上在传统雕塑中也是有基座的,只不过到了布朗库西手里,基座改变了,在他的作品中基座起到了重构作品的作用,它带来了作品的完整与统一。例如在作品《年轻男子的躯干》(1916)、《公鸡》(1924)、《海龟》(1943)中,布朗库西都给予了它们一个基座,“在展现作品的‘头’这一物的重要性时,基座起到了身体的作用”[83]。从功能性的角度来看,设立基座的目的在于能够以正确的高度来展示物,保护它免于损坏,维持一个准确的决定性方向,并且在对象的细化、强烈的差异化和外来环境的无差别性之间进行调整。以《沉睡的缪斯》为例,塔卡认为:“当布朗库西大理石雕刻的主题为人类的头时,它被构想为全然的物,从而与身体分离,因此基座可以被看作起到了传统半身雕像肩膀和脖子部分的作用,所有的表现都集中在这个头,或者说物上,它是我们注意的焦点,但是它通过一个结构与我们交接,这一结构回应或增强这一物,却并不完成它,它巩固了它的统一性和完整性。”[84]一句话,基座在布朗库西的雕塑中起到作品身体的作用,而这一作用同时是一种重构性,是对于作品重构,它并不促进作品的完成,而是带来作品的统一和完整。基座就像是一个可视的装置一样是一种支持,“它不仅在物与世界之间进行斡旋,而且在物与大地之间进行斡旋,在直接的与物的接触中,根据自身的万有引力来展示这个世界”[85]。这一点与海德格尔的《艺术作品的本源》中艺术作品即真理之显现,即去蔽,即“世界与大地的争执”[86]有些相似。因此,塔卡也认为,在这里布朗库西的基座是物理性的、可视的,同样也是象征的。

布朗库西的雕刻“带来了物的进一步完成”[87],它抛开了雕塑最完美的表面以及最高程度的抛光,而是去关注雕塑家在创造物这一行为当中如何能触碰到观众在这一活动当中的体验。雕刻不去关注如何将作品打磨得更为精细和理想化,而是把重点放在雕刻给观众带来的感觉性或者说体验感上。而基座,它的重构作用,使作品得到了完整和统一。在这个意义上,威廉·塔卡认为布朗库西创造了一个全新的物序。

2.剧场性

布朗库西后期在特尔古日乌的三件大型独体雕塑分别是《沉默之桌》《吻之门》和《无尽之柱》,笔者将这三件作品的物性凸显特性概括为剧场性。“剧场性”这个词最初是用来形容极简主义艺术的,后来其内涵得到扩充,扩展到包括装置艺术、环境艺术、大地艺术、行为艺术、物阵等等后现代的前卫艺术领域。说到该如何理解“剧场性”,就不得不提到一个人,那就是美国艺术理论家迈克尔·弗雷德。弗雷德在他的《艺术与物性》中曾对“剧场性”做过明确的阐释,虽然他是站在反对极简主义艺术以及极简主义艺术所带来的剧场性这一角度来进行阐释的,但是其论述却是极为精准的。他认为剧场性作为一种空间设置,改变了艺术空间的时空局限。

艺术空间不再被视为一块空白的石板,擦拭干净的书写板,而是一个实实在在的地点。……让每一个观看主体,通过亲临现场,在对空间的拓展和时间延续的感官及时性进行此时此刻、独来独往的体验[88]。

在弗雷德的表述当中,我们可以得出一个明确的结论,即剧场性是有关体验的,与意识无关。而这种体验是涉及时空的,它里面有时间的延续和空间的拓展,两者不可分割。对于特尔古日乌的这三件作品,格林伯格也有论说。他认为在特尔古日乌,“布朗库西将巨型独体雕塑推到了一个极端,推到了雕塑突然发现自己回到了建筑怀抱的那个极点。但是这一次,雕塑已不再作为装饰,而是一种走向建筑的艺术,作为一种纯建筑式的艺术或纪念碑。”[89]在这里,格林伯格认为布朗库西的巨型独体雕塑是回到了一种“建筑式”的艺术或者说纪念碑,这与威廉·塔卡在文中的论述相同。虽然格林伯格没有提出“剧场性”,但是其意义内涵是一致的。

图15 布朗库西《吻之门》

特尔古日乌的三座雕塑实际上是三座战争纪念碑,它们是罗马尼亚政府为了庆祝1917年小镇对德军的抵抗而树立的。这个项目当时被派给了布朗库西,是考虑到他在国际上的声誉以及他已确立了自己的创作风格和自信心。这样,布朗库西就被给予了一双自由的手,以自我的主题词汇去建立这三座纪念碑。第一次世界大战后,布朗库西“开始急切地寻求新的问题……不再强制要求作品进入优美的和综合的象征符号”[90],而是要求作品具有“在一个实在的而非理想的意义上完全的抽象和‘建筑性’”[91]这样的品质。“建筑性”,如前所述,这在特尔古日乌的三件作品中都有体现。那么,如何去实现这样一种“建筑性”呢?布朗库西是这样做的:“在一个更为公共的、拥有更少保护的区域里,以《无尽之柱》和各种基座这些可能的模型去延长缩小且精致的《鸟》……通过创造一个专门的、剧场环绕在其周围的可视空间,从而去创造艺术作品的可视的公共性。”[92]因此,建筑性就是“可视的公共性”,而这样一种可视的公共性是由环绕在作品周围的可视空间构成的。这样,布朗库西雕塑的尺寸就由手的尺寸发展到了生活(life)的尺寸,即一种体验的尺寸。

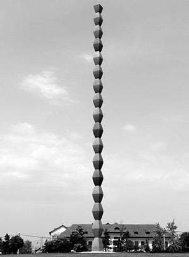

图16 布朗库西《无尽之柱》

布朗库西创作的公共雕塑,即《沉默之桌》《吻之门》《无尽之柱》等,有着与罗丹完全不同的雕塑理念,他的公共雕塑是“私人的、沉默的、孤独的、中性的”[93]。因此,威廉·塔卡认为在面对布朗库西的作品时,“观看者不应当被想象为一颗微粒的感觉。通过组织距离元素、透视以及环境中的存在物元素,或者通过描绘、安排雕塑自身的比例,布朗库西在特尔古日乌获得了观看者对于单个物的亲密性”[94]。也就是说,布朗库西公共雕塑的公共性悖论般地拥有着私人性和亲密性,而不像罗丹的公共雕塑那样具有一种压迫感。但是,也正如塔卡所言,正是由于布朗库西雕塑的这样一种私人性和亲密性,他的作品“作为物的特征被大量地带来”。《沉默之桌》以它们(指的是桌子和凳子)自身“拨出”了一片空间,给出什么是根本上陌生的、进取性的和自我参照的物。《吻之门》是对“矩形团块作为石头的对称的形的持续探索的总结”[95]。《无尽之柱》的创作是布朗库西“重复的理念”[96]最为成功的印证。“无尽之柱”主题首次出现是作为基座来运用的,后来才作为雕塑独立存在。在特尔古日乌进行创作时,布朗库西曾考虑过如何在雕塑结构中显示“无尽”这一主题,他通过创作各种样式、不同的尺寸、造型、比例的作品来进行试验。最后他找到这种“重复的理念”,通过结构单元的重复来创作雕塑的形,在这里没有传统的形象强调。在这样的情况下,威廉·塔卡认为《无尽之柱》这个雕塑

是从视平线开始的;因为这个根本的理念,即没有两个部分曾被认为是完全相同的,……越来越多的雕塑开始获得了自身的独特性。它们显现为一种悬置,守候在大地和天空之间,而这种悬置似乎仅仅是为了能够在基座处与大地接触。[97]

这样,在观看的剧场性意义上,《无尽之柱》是有一种空间感的。再有,现在看来,当《无尽之柱》的镀金变得不均匀,成为暗淡的棕色时,这种颜色与作品有规则的比例相结合,给人一种木头的感觉。“黑色的完成如此的真实(自然),以至于对于存在的品味来说最初可能显现为集中和剧场性的”[98]。也就是说,《无尽之柱》的材料颜色给予人一种强烈的存在感。最后是《无尽之柱》给予观看者的时间体验感。塔卡认为,《无尽之柱》的“形与结构不是通过与外部世界相互参照而被安排的,也不是通过理想和从容的‘物’的世界,而是通过直接地连接观者的感觉,雕塑已经进入了它自身的世界。”[99]概括来讲,对于具有剧场性的雕塑来说,作品是在观者的体验当中成为自身的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。