密斯·范德罗在格罗皮乌斯七十岁的生日时,如此评说包豪斯[1]:它并不是一所有着清晰构划的学校!它是一种理念!不错,格罗皮乌斯以一种相当精准的方式,将这一理念归结为“艺术与技术,新统一”。然而,在密斯看来,人们既无法通过“组织”去实现它,也无法通过“宣讲”去实现它。相反,正因为所谓的“包豪斯”主要是这样一个可传播的理念,才对世界上那些渴求进步的学校产生了巨大的影响。

作为包豪斯的第三任校长,一向讷言敏行的密斯·范德罗的这番话,或许还能向人们透露出一种情形。1930年他上任接手的包豪斯,也就是经历了汉斯·迈耶改制之后的包豪斯,正陷入前所未有的困境之中。在当时的总体局势下,无论是靠组织,还是靠宣讲,都已于事无补了。历史似乎可以证明,又似乎永远无从证明。

一直以来,相较于其他两位继任者来说,人们更愿意把格罗皮乌斯看作包豪斯的主导者。或者反之,对于格罗皮乌斯这位时代之子而言,他最重要的历史成就正是包豪斯。尽管只有短短十四年[2],格罗皮乌斯与他的包豪斯一道,已然成为后世的神话。不可否认,格罗皮乌斯是一个新时代的创建者,但他同时还是一个旧时代的幸运儿。1883年,他出生于柏林一个与建筑界、教育界和政府关系都非常密切的家族。他的父亲和叔父都是建筑师。更广为人知的是他的叔父马丁·格罗皮乌斯[Martin Gropius],他设计了柏林工艺美术博物馆,在附属的学校担任校长,并主导过整个普鲁士艺术教育方面的事务,提出了那个年代所能理解的“标准设计”。格罗皮乌斯的祖父卡尔·威廉·格罗皮乌斯[Carl Wilhelm Gropius]既是位画家,也是生意人,与当时德国著名的建筑师卡尔·弗里德里希·申克尔[Karl Friedrich Schinkel]过从甚密。格罗皮乌斯今后的人生命运,在某种程度上可以说是由这种家传渊源[3]注定。

1907年,24岁的他一拿到建筑学位资格,就进入了刚刚成立的贝伦斯事务所。也就在那一年,彼得·贝伦斯[Peter Behrens]成为德国通用电气公司的首席设计师。三年之后,格罗皮乌斯离开了这位后世公认的第一代现代工业设计师、建筑师和设计教育家[4],自立门户。他承接的第一个项目,法古斯鞋楦厂,就让他一战成名。在这个专案里,他以远超同代人的建筑理念,敏感地把握了现代材料与技术的特性。与此同时,用标准化的预制构件来建造工人住宅的总体构想也已跃然纸上[5]。

然而,在这些看似美妙的梦想刚刚开启不久,令人意想不到的第一次世界大战爆发了。对于格罗皮乌斯而言,不幸之幸是这场将要到来的深陷于民族主义情绪的战争,让比利时人范德维尔德也不得不离开德国,离开他一手在魏玛创办的工艺美术学校。在他推荐的三名候选人中最年轻的一位就是格罗皮乌斯[6]。这场后来被归结为总体战[7]的战争耗费了同时代几乎所有人的数年时光,也不可逆地改变了他们的人生轨迹。战后,魏玛共和国刚成立不久,格罗皮乌斯便接手了合并后的艺术学院与工艺美术学院,继而开办包豪斯[8]。

正是格罗皮乌斯的全情投入,为这所学校奠定了几乎是从无到有的基础,并使其逐渐走向成熟。即使其间遭遇过从魏玛迁往德绍的困难时期,他也未曾放弃。直到1928年,45岁的格罗皮乌斯突然从包豪斯离职。同年他与21位欧洲的建筑师同仁们一起组建了国际现代建筑协会。纳粹上台后的第二年[9],格罗皮乌斯夫妇移居英国,但也仅仅驻留了三年。1937年,他受邀前往美国,担任哈佛大学设计研究生院建筑系的负责人。在某种程度上,格罗皮乌斯在那片新大陆接续了自己在包豪斯时期未尽的理念。1969年7月,格罗皮乌斯在美国去世。随着其他几位建筑大师的相继离世,以及后现代风潮的暗流涌动,格罗皮乌斯他们见证并创建的时代或许直到那时,才终告落幕。

明面上的包豪斯,在创始人深谋远虑的部署下,似乎有着非常明快的甚至干脆利落的发展节奏。创办包豪斯的同时,格罗皮乌斯就提出了包豪斯宣言,凌云壮志,倡导一种跨越藩篱的信念;接着确立了包豪斯的环形理念图,条理清晰,以工坊制围绕着“建造”[BAU]为核心,创建了自己独到的教学体系;1923年策划举办包豪斯大展,初露锋芒,也显露出了格罗皮乌斯卓越的公关能力和敏感度;在这次大展的正式宣言中,呼唤艺术与技术的新统一,风发意气,至今仍时有回响;在举校搬迁到德绍之后,1926年他又写下了《德绍包豪斯的生产原则》,敦本务实。完全可以说,已经与包豪斯这段神话铭刻在一起的格罗皮乌斯,在每个成长关键点上的所作所为,都是可圈可点,一如他整个人生经历留给人们的印象那般,沉着稳健。

然而,风光之下并不意味着风顺。只要稍微了解一些格罗皮乌斯与包豪斯的相关历史论述,就会看到其中的世事并不总是如人所料。即使是上述这段概述,我们也不难从其中的转变中窥得一斑。尤其是再回看整个魏玛共和一路走过的社会经济政局,从战败到革命,从仓促登台到内乱不定,从急剧的通货膨胀到短暂的秩序恢复,从遭受国际危机影响的每况愈下,到暴力与恐怖的变本加厉,最终无奈地进入紧急状态,相较于包豪斯而言,魏玛共和国更是命运多舛,跌宕起伏。而诸如此类的波波折折,事实上都汇聚到了格罗皮乌斯提前离职的那一刻。

1928年2月4日,格罗皮乌斯向德绍市长弗里茨·黑塞[Fritz Hesse]递交了提前离职的辞呈,这距他作为包豪斯校长的合同到期还有不到两年的时间[10]。在这份短信的最后,他指定刚到包豪斯才一年并组建了建筑系的负责人汉斯·迈耶,作为自己的继任者。包豪斯的历史或将以此为界[11]。

从文字上来看,这是一封再正常不过的辞职信了[12]。措辞平静而克制,似乎表明包豪斯校内的事务运作一切安好。格罗皮乌斯在这封信中提出要离开包豪斯的原因只有一个,分身乏术。随着自己在德绍之外的项目委托越来越多,格罗皮乌斯希望能够从学校的行政职责中摆脱出来。而这一点市长其实也早有所知。此前黑塞就曾为这类事情向格罗皮乌斯表达过不满,甚至有些严厉地提醒过他,如果这样的情况不能有所转变的话,那么就要从格罗皮乌斯的假期中扣除他缺席包豪斯事务的天数。

格罗皮乌斯为自己隐约预感到的困难,有意识地提到一些可以安抚大家也可自我安抚的事实,并在信中说他自己的离职并不会给未来的包豪斯带来多大的损失。他表示就学校当时的状况来看,从里到外都得到了改善。而且,他本人与包豪斯的同事们,无论在私人还是在专业上,都会保持密切的联系。因此,格罗皮乌斯相信即使他不再担任校长,这种紧密团结的氛围照样可以将包豪斯的理念延续并执行下去。

尽管我们无法论证格罗皮乌斯的个人事务因为办学受到了多大的影响,但是毕竟格罗皮乌斯所在的从魏玛到德绍的这两段包豪斯时期,已经差不多耗费了他快九年的时间。这还不包括在第一次世界大战发生前夕,格罗皮乌斯就已经开始利用自己社会上的影响力,极力地推行他对这一新型教学机构的主张。因此,他的这些说法似乎也是顺理成章的。格罗皮乌斯决定离职的前一年,包豪斯也终于开办了建筑系。这似乎是一个人们期待已久,却在此前迟迟没有给出的最理想结果。格罗皮乌斯在1919年包豪斯的宣言中,就期盼着创建一种新型的行会,让一切创造性活动围绕着“建造”这个终极目标展开。建筑系的创建意味着,它初步实现了格罗皮乌斯自己一直以来的愿望,向那个终极目标又迈出了坚实的一步。

此外,包豪斯的财务状况确实也在这一年中逐渐恢复正常,并且明显有所好转。两年前,德绍包豪斯校舍还在建设中的时候,格罗皮乌斯发表了《德绍包豪斯的生产原则》。从那时起,包豪斯的生产能力也逐渐得到了社会上的认可。随着在公众中的影响力越来越大,包豪斯甚至每星期都会收到差不多两百多份想来参观学校的申请[13]。如果不从之后的历史发展回过来看,尤其是集中在汉斯·迈耶身上的所谓人选争议,那么人们几乎可以确认,格罗皮乌斯的这次离职真的只不过是出于他个人的原因而已。

1928年,格罗皮乌斯在包豪斯新学年开始之前的3月28日离开了德绍。通行的包豪斯简史会让人们感到,格罗皮乌斯虽然离开,但是他将自己宏大的梦想留在了正在复苏的德绍包豪斯,让它在那里继续生根发芽——如果一切构想没有被汉斯·迈耶后来的“叛乱”搞砸的话。而且这场离别似乎也只是暂时的,毕竟格罗皮乌斯之后还在一些关键时刻插手了包豪斯的事务。然而就他所洞悉的世事而言,那一刻格罗皮乌斯内心感受到的,或许是另一种徒自黯然神伤的断舍离——或许他正带着心中那个也许再也难以实现的理念转身而去[14]。

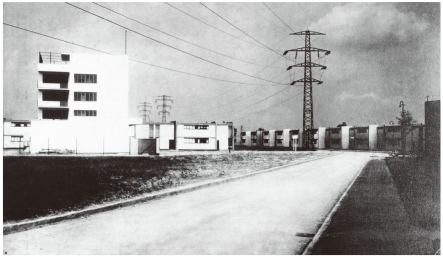

格罗皮乌斯的离开显得突如其来,但并非毫无征兆。就在他递交辞呈前的两个多星期,他已经通知了包豪斯的全体教员自己有可能要走的消息。至于要走的原因,直接来看是由一场公共舆论中的争端引起的。这场争端的导火索是当地一份报纸的负责人,海因里希·佩努斯[Heinrich Penus]指控格罗皮乌斯在德绍的托尔滕住宅项目[Torten housing project]图62的建造中,收取了一份不恰当的酬金。由此,佩努斯还挑动承租人和住户团体一起公开反对这位建筑师。就在这一事件爆发之前,他在报纸上就已经发表过诸多类似的批评,指责包豪斯的新建筑奢侈浪费,并且配上了嘲讽格罗皮乌斯个人及包豪斯的漫画。

图62|德绍托尔滕住宅项目

然而事实上,格罗皮乌斯对这个项目寄予的厚望一点不亚于1923年包豪斯大展的时刻。这个容克飞机工厂为工人们开发的低造价住宅区,将会成为德绍包豪斯这一阶段以来最为重要的面向社会生产的成就之一。然而现在这演变成了一个公共事件,又牵扯到了他自己。不难想象,尽管在设计上的确存在着这样或那样的问题[15],作为一校之长的格罗皮乌斯也必须在这一当口站出来,做出明确的表态,以避免这种对抗闹得无法收拾。于是,他非常郑重地向佩努斯寄去了一封信,宣称如果他们不能对不负责任的批评和挑动发表公开道歉,那么自己就会离开德绍这座城市。这不只是格罗皮乌斯自己针对当事人的回应,也是为稳定整个学校而做出的努力。

正是于公于私两方面的原因,格罗皮乌斯不见了他往日的平和与风度。他亲自去了佩努斯的办公室,当面协商,要求能将自己的回信一并刊登在报纸上。然而,出乎格罗皮乌斯意料的是,当他刚转身离开报社的办公室,就发现当天的报纸又刊发了一份由佩努斯签署的诋毁他个人名誉的攻击文章。当他再次与佩努斯交涉此事时,这位负责人表现出来的虚与委蛇,更让格罗皮乌斯感到震惊[16]。这一系列事件的逐步恶化,在格罗皮乌斯看来,并不只是某些个体的德行问题,从中传递出来的是另一种更为危险的讯号:整个政治时局,连同现在身处的城市的日常现实,也已经发生了惊人的转变。曾经受人尊重并且还有像他这样的行政职务的艺术家和知识分子,也会遭受到公开挑衅与人格羞辱,格罗皮乌斯对此尤其感到不可思议。眼下的时局与他生于斯长于斯的文化环境已经相去甚远,正直、道德和尊严不再是人们愿意竭力维护并且能够公然维护的价值。这等情境并不能仅仅用外界政治大气候的变化一言以蔽之。

要知道格罗皮乌斯一直以来对自己认准的理念非常坚定,而且随着此前带领包豪斯经历的好几次风波,他已经磨砺出一套宠辱不惊的政治手段。因此,仅仅从这件事情上来看,并不至于让他表现得如此脆弱、失态而不堪一击。这场看似咄咄逼人的舆论纠葛,事实上只不过是压垮骆驼的最后一根稻草而已,真正导致格罗皮乌斯感到孤立无助,并让他下定决心想要离开的,还是来自于一系列在包豪斯内部积蓄已久的事件。

在现实的政治环境中,格罗皮乌斯并非如人们所认为的那般强势,而是谨言恪守着某种理性的原则。他在包豪斯的整个历程中,为了维持内部的某种必要的张力,已经做出相当多的闪躲与妥协。或许也正因为此,他曾经雄心勃勃地想要推展开去的理念在那些年里也正一步步地趋近幻灭的境地。

1926年3月,格罗皮乌斯发表《德绍包豪斯的生产原则》时,并没有把它作为新学校的新宣言。出于对当时外部政治条件的考量,更主要的是吸取了此前在魏玛时期的经验与教训,这篇文章只选取了一个平实的标题,以近乎朴素的方式,表达了格罗皮乌斯心目中包豪斯现阶段的任务。那将是一个面向社会需求,为日常生活的实用产品创造出标准型的包豪斯。

按照此时格罗皮乌斯的理解,设计更需要的是理性,而不是激情。既然当时大部分人在生活上的需求都是差不多的,那么无论是住宅还是家具,都应当是大批量的产品,而机器是一种可以将生产标准化的高效工具。德绍时期的包豪斯生产原则,应当是借助机器生产,将个人从手工劳动中解放出来。而包豪斯生产最起码的目标,是要给大众提供既便宜又比手工制品更好的产品。以产品物件为导向的一面在此得到强化。格罗皮乌斯比此前的魏玛时期跨越了一步,明确将借助机器的社会化生产推向了包豪斯的前台。然而,在针对标准化的产品是不是会带来个体的异化这一普遍质疑时,格罗皮乌斯认为在某种程度上仍然可以交由市场上的竞争行为来调节[17]。他相信每一种产品都会通过这种自然的竞争,形成一系列的类型款式,而其中总有一款能够适合不同人的不同需求。

同年,与格罗皮乌斯很早就颇有渊源的评论人阿道夫·贝内,写下了《现代的功能建筑》。这位魏玛共和时期先锋派的推动者,在文章中通过对机器不同的认识方式及其演化过程区分了几种观点,或者说主义。在贝内看来,从手工艺向机器过渡的时代,机器往往代表了齐整、简洁、充满现代感的优雅形式。比如魏玛包豪斯的前身工艺学校的创建人范德维尔德就是这么认为的。而1923年转型时的包豪斯,大体也是遵循着相近的取向。贝内接着指出,功利主义者将机器看作是减少劳动力与工作时间的经济原则,而对于理性主义者而言,机器意味着标准化与类型化。只有对于不局限于其字面含义的功能主义者而言,机器才作为充满活力的工具,才有可能成为有机体的完美近似物。我们只有更为广义地理解这里的“功能主义”,才能明白它要实现怎样的愿景。

由此反观格罗皮乌斯在《德绍包豪斯的生产原则》中确定的包豪斯的阶段性任务,字面上看它实际上更接近贝内认为的功利主义与理性主义的两相结合。这种结合意味着制造商方面与设计者方面的兼而顾之。格罗皮乌斯实际上希望德绍的包豪斯能够有所跨越地去接受并占据市场供需两端的中间位置。为此,他在《德绍包豪斯的生产原则》中还特别强调了“品质”的概念,并将它设定为努力的目标[18]。格罗皮乌斯这种对完美品质的要求,多少也呼应了贝内所谓“有机体的完美近似物”这一愿景,尽管两者之间仍有着根本上的差别。与此前魏玛包豪斯所处的情境不同的是,当时的德国在基本原则上已经达成共识,功利主义和所谓理性主义的认识方式占据了主导。人们认为低廉、理性及高效的生产,自然就会形成原型,以及随之而来的大批量生产。

之前魏玛时期的实验,或者说先锋姿态,到了此时注定将面临重大的抉择。历史地看,它不再能停留在原来所取得的成就之中,而是必须从实验转向实践,切实地走向社会生产。作为一所原先偏重于艺术的包豪斯,在这一大势所趋中还能仰仗的特殊性,就是“品质”。此外,相较于那些在市场上由利润驱动的制造商,包豪斯对品质的强调也可以看作延续了此前建立在道德优势上的社会责任。

当然,无论怎样去谈论品质,格罗皮乌斯还是能够意识到“品质”不可能脱离时代的经济与效率诉求,尤其在将这种社会责任扩展到社会生产的时候。在《德绍包豪斯的生产原则》中的另一个重点词,“本质”,就指向这一面。这一概念也不是什么新创的看法,早在1907年,德意志制造联盟就已经号召“设计师应当从每一件物品真实的本质中提取它们的外观”。这就要求设计师能够深入事物,去领悟其中的“理念”[idea]或“本质”[wesen],并通过设计过程实现它。相较而言,正是这个很难完全转译为英语“essence/nature”或者汉语文化环境中的“本质”,在德语世界的现代主义设计的理念中,占据了更具奠基性的地位。

一方面我们可以将这看作格罗皮乌斯为了适应新局势而老调重提,但是另一方面,他也确实从未放弃过这样的概念:“一件物品是由它的本质[Wesen]来定义的。为了设计这样的物品,比如一个容器,一把椅子,一栋住宅,让它发挥恰切的功能,我们就必须先去研究它的本质……必须完美地服务于功用目的,换句话说,它必须要有实际的功能。除此之外,还必须耐用、实惠,并且‘美观’[19]。这种深入本质的研究结果是:坚持思考所有的现代生产的模式、结构和材料,才可能出现令人惊奇且不同寻常的形式。”[20]图63

图63|德绍托尔滕住宅项目预制构造图

我们不能就此认为格罗皮乌斯的这番宣言已经将功能优先于美学了。实际上,无论是功能还是形式,对于格罗皮乌斯而言都在发生着变化。他接着补充道,这种不同寻常的形式是有别于传统的。换言之,从工艺中解放出来的,并以“设计”[design]而广为人知的新学科,应当从根本上打破传统的形式准则。而所谓打破,并不是激进地与历史断裂,否则很可能会导向过于肤浅的形式“革命”。所谓打破传统的形式准则,也并不是对手工艺传统的弃绝,恰恰相反,它所要弃绝的是现有机制导致的对传统的滥用。正如格罗皮乌斯所说的那样,包豪斯的“品质”是为了反对那些借着次等的、业余的手艺,在机器生产的时代搞出来的廉价替代品。因此,格罗皮乌斯在《德绍包豪斯的生产原则》中所提到的“功能”,并非与“审美”相对立的诉求,而是限制性的前提。其本意是希望通过严格意义上的理性主义,避免功利主义的支配,这才能将品质与更为奠基性的本质相结合。换言之,限定性的而非决定性的功能对形式起到了不仅是约束作用,更是推动作用。在格罗皮乌斯看来,还不够“功能”的产品,包括了那些不符合审美要求的产品。

从这个已经将功能与审美统合起来的原则出发,格罗皮乌斯不仅希望德绍包豪斯的工坊还能像早期那样,作为学生的技艺培训场所,而且能够成为某种实验室,实验出适合大批量生产的产品原型。这些原型应当成为这一时代的典范,细致地发展,并持续地改进。这种演化,并非依循着某种内在的形式体系,而是更有赖于新型的合作者。他们兼具着对工业与手工艺的理解,足以应对技术与形式两方面的要求。格罗皮乌斯希望在包豪斯的这些实验室中能够培养出来这样的人才。只有在这些合作者手中创造出来的标准型,才能真正在经济、技术的前提条件及其不断的变化中,对社会加以持续地改造。这也是“原型”的应有之意。

格罗皮乌斯并没有在其他的文字中,直接挑明这种新的合作者应该是哪类人。根据当时包豪斯的状况,对这一身份过分明确的话肯定会影响到在教学中相当倚重的艺术家群体的身份认同。不过我们还是可以从新统一的“新”中推断出,这种新的合作者,既不是传统意义上的手工艺者和艺术家,在某种程度上,也并非自未来派以来大搞技术崇拜的所谓艺术先锋。新的合作者注定是某种新的结合体,以“品质”为目标,兼顾实用和审美的“本质”研究。更准确地说,透过“品质”指向由技术激发下的艺术,透过“本质”指向艺术观照中的技术。正是在这组关系中,可能的新结合体才会显现出来。在这个意义上,德绍时期的《德绍包豪斯的生产原则》一文,其实就是1923年格罗皮乌斯在魏玛包豪斯时期提出的口号的另一种变体。最终的统一仍旧汇聚于“人”。

由生产主义裹挟的时势正在将实验推向实操,也让包豪斯新阶段的建设任务逐渐从原先的集体主体的导向进一步地推向客体原型的导向,也就是后来被误认为物体系的导向。即便如此,当格罗皮乌斯将这种外部压力转化为更具自主性的自我定向时,也并没有真正偏离过他一直以来的理念。那就是,如何塑造一个可以合作的集体,以及可以参与到这种合作的集体中来的新的合作者。这始终是包豪斯赖以将自身定位于一个教学机构的基础与核心命题。格罗皮乌斯十分清楚:无论怎样的社会化进程,也不可能将包豪斯直接转型为社会生产的组织,只有坚持包豪斯的一套让艺术与技术之间保有持续张力的教学模式,也就是形式研究和工坊实践相互配合的“双师制”时期形成的教学模式,才有可能培养出新的合作者。

在1922年,格罗皮乌斯受到巴特宁及此前艺术(苏维埃)工会的影响,还曾经非常骄傲地拒绝了传统的学院体制。然而,到了1926年的10月1日,德绍的包豪斯被州首相授予了大学级别,这逼着包豪斯不得不从原先工会的原型中走出来,去适应现行学院体制中的人员组织框架。图64双师制在德绍包豪斯渐趋衰颓。这一定位上的转变,更像是格罗皮乌斯在现实条件下迫不得已而为之。他并没有因此放弃先前的构想,但毕竟必须做出相应的调整。结果是,大师们转而成为“教授”,尽管在“教授”的职称之外,格罗皮乌斯仍然坚持保留了非官方的“青年大师”的头衔[21]。

图64|德绍包豪斯教师合影

对格罗皮乌斯而言,学校体制方面的问题尚可用一些称谓上的擦边球应付过去,更难测的是学校内部的人心变化。因为一些更为根深蒂固的内忧,让格罗皮乌斯在自己的论述中相当谨慎地使用着早已被认可的“陈词”。这种内忧,可以从《德绍包豪斯的生产原则》发表后康定斯基随即以文章做出的回应中洞悉一二。或许在外人看来,康定斯基这篇文章[22]并没有那么直接地反对格罗皮乌斯提出的“生产原则”。这位包豪斯当年最为外界所熟知的艺术大师,仍然强调传统美术学院的“原则”会造成极端化的专业壁垒,将人们从一种综合的努力中分割开来。可康定斯基同样明确地指出,在艺术院校,艺术家对“本质”的理解是绝对必需的。表面上,康定斯基所说的像是老调重弹。但如果从康定斯基选择的时机与整体措辞上,人们还是能看出,他对未来包豪斯的定位抱持另一种态度。相对于格罗皮乌斯强调“品质”兼顾“本质”,他强调对本质的理解是“绝对”必需的,也就是说它是追求所有其他目标之根本,而不仅仅是目标之一。微妙的分歧在于,格罗皮乌斯在“品质”层面更加寄望于艺术家的作用,同时在“本质”探索上格外倚重深谙现代技术的人,而康定斯基则始终坚持艺术家在“本质”探索上的无可取代的使命。因此,康定斯基在此时重申“本质”的潜台词是:接下来的包豪斯,仍然应当首先是一所艺术的学院。

后来的接任者汉斯·迈耶,其态度又恰恰相反。汉斯·迈耶一直以来就明确地反对那种痴迷于客体的本质研究。他希望能用“社会决定设计”的观念来取而代之[23]。如果考虑到迈耶上任之后对包豪斯已有的艺术体系采取了更为排斥性的态度,那么我们也就不难理解,为什么在格罗皮乌斯宣布离职消息的那个派对上,跳出来宣称迈耶会给包豪斯带来一场大难的人是一名绘画专业的学生了。

可以说包豪斯校内一直以来就存在着这种关于自身定位的分歧。对此,格罗皮乌斯当然心知肚明。甚至我们可以认为,表面上格罗皮乌斯提倡的是某种统一,而实质上,其中的分歧也是格罗皮乌斯有意保留下来的,尽管在当时他并不一定能意识到,维持这种张力在根本上意味着什么,也没有十足的把握去加以处置。

在他1923年提出“艺术与技术,新统一”,并试图采用一种集体的意志对包豪斯校内的个体进行重新分配和管理时,已经招致校内艺术家群体的不满。这也反向证明了密斯的那句话,正因为在现实中,甚至直到当下,这种“新统一”始终是难以直接达成的,所以格罗皮乌斯的“精准构想”才确确实实地留存下来,成为某种经久不衰的理念。

在魏玛包豪斯早期刚刚经历过与伊顿的激烈矛盾之后,格罗皮乌斯就预感到这种内在的对抗性关系[24]会以各种情绪化的方式,在不同的语境中不断浮现出来。只不过在1923年,因为包豪斯的命运还不甚明朗,前途未卜,这种不满只能蛰伏在寻求共同生存的背景中,引而不发。这正是通常意义上的艺术家与建筑师难以调和的真正差异之所在。同时,这也体现了现代工业文明到来之后,艺术与技术内在的根本冲突。因此,这一所谓新统一的目标,只能以一种更为诗意的表达方式,当作口号悬置在那里。以至在不少后来者那里,这不过就是包豪斯无法真正兑现的一句空洞承诺而已。

当然这类冲突在不同的阶段,会随着不同的人与事,以及不同的政治局势而演变,造成冲突的对抗性关系也不尽相同。我们可以先来回溯一个征兆,那是格罗皮乌斯与康定斯基和克利之间的矛盾的更为直白的显现,一场与具体利益相关的减薪事件。

1926年原本是包豪斯值得庆贺的一年,它搬迁到一座新的城市,建成包豪斯的校舍和大师住宅,无论教学环境还是生活条件,都得到了大幅度的改观。不过包豪斯仍没有从对外的市场订单中获得稳定的回报。学校财务此前就一直无法定期积累,到了这一年情况尤其堪忧,比起魏玛来,甚至有过之而无不及。在当年的8月,格罗皮乌斯不得不采取一些紧急的节流措施。他提出所有的员工们减薪10%,以便共同渡过这一难关。几乎所有的人都接受了,除了追随包豪斯年头最长的大师中的两位,克利与康定斯基。

克利在9月1日写给格罗皮乌斯的信中,非常强硬地拒绝了这一要求,并且明确表示,并不看好未来还有什么可以协商的空间。甚至于他在信中还反过来“威胁”道,如果格罗皮乌斯不能够妥善处理好此事的话,那么恐怕将会发生比魏玛时期更糟糕的事情,那就是包豪斯内部叫停。尽管克利向来在钱财方面颇有些斤斤计较[25],但我们并不能把这封回信仅仅看作他以个人名义的回复。在某种程度上,这也能代表康定斯基的立场。要知道大师中的艺术家,尤其是这两位当时都自有其销售作品的途径,整件事情的核心争议,并不在于薪资本身的多少。在拖了6个星期之后,格罗皮乌斯回信再次恳求,最终两位艺术家以削减5%做出些许让步。

差不多30年后,格罗皮乌斯的夫人伊泽回忆起整桩事件时[26],仍然表现出强烈的不满。在她看来,当年包豪斯成立的目的,并不是让一些艺术家在财务上获得独立,以便可以完全生活在他们自己的艺术中。当然,不可否认的是,艺术家的存在对于包豪斯而言,的确产生过至关重要的影响,但是如果他们越来越将自己置身于学校这一共同体的事务之外,那么他们也就抛弃了自己理应为此承担的责任。

就在减薪事件的前一年,包豪斯从魏玛迁往德绍时的那段比较艰难的时光,格罗皮乌斯已经流露过相似的情绪。在他写给伊泽的一封信中,记录了格罗皮乌斯前一晚在康定斯基那里的场景。格罗皮乌斯笔下的艺术家们,被描绘成一副胖胖憨憨的样子。尽管人们或许会说,那的确可能是一种艺术家的状态,但在这位殚精竭虑的校长眼里,从中捕捉到的却是另一种迹象。那一刻的这所包豪斯,对于当年曾经构想并希望持续拓展其理念的格罗皮乌斯而言,正在发生太多的变化。

显然,在格罗皮乌斯看来,艺术家群体表现出来的这种不怎么热情投入其中的状态,背离了包豪斯精神。可是,克利与康定斯基对格罗皮乌斯所作所为的这种疏离与不理解,同样也发生在格罗皮乌斯邀请他们来魏玛包豪斯任教的时候。只不过势能上的强弱关系相反,那时候的格罗皮乌斯更掌握着主动权。在他当年写给伊泽的信中,曾经表示“即使我们并不能完全理解他们”[27],也要把他们找来,而其中最主要的原因是为了提升包豪斯的对外形象。可见,对于这所新创建的学校来说,几位艺术家对外知名度和号召力还是相当重要的。

事实上,格罗皮乌斯的谋划完全没错。即便对于德绍,能够说服政府争取包豪斯搬迁来这里的吸引力,也部分与此有关。在官僚们的眼中,包豪斯能够为这座新兴的城镇带来更大的声望。历史地看,双方的目的确实都达到了。但是也正因为诉求上的差异,德绍并没有在接下来的七年中从财政上全力去支持包豪斯。包豪斯向大学体制的转型也是由这种实际运作中的利害关系所导致。对于官僚们来说,不断地抬高这些大师们的头衔,以及提升这所学校的规格,是比经济投入更容易操办的事情。这方面,当然不是格罗皮乌斯心目中的包豪斯人首先应当关注的问题。但是无论是对于德绍官方,还是包豪斯的这几位知名艺术家来说,这恰恰又是双方乐见其成、两相情愿的事。

我们可以从施莱默1921年的日记中看到,在他们刚刚加入魏玛包豪斯不久,克利就已经在私下的交往中用教授的名头相互打招呼了。尽管这或许就是日常交往上的小小打趣,而且的确令人有些许的兴奋,但这样的称谓对于施莱默而言还是略感别扭的。难道那时候包豪斯的雄心壮志,不正在于以“大师/师傅”这样的双师制去突破那些既定的体制吗?[28]

与年轻的一代不同,像克利这样对包豪斯而言的上一辈艺术家,的确很容易将这类职称头衔与自己对外的社会身份关联在一起。这本不在意料之外,然而还是影响到格罗皮乌斯后来对他们的判断,为将来难以应对的局面埋下了伏笔。当他看到这些艺术家们一得知自己将要成为大学教授时就显露出知足常乐的状态,格罗皮乌斯对心中仍在坚持的东西,很难不有些哀叹。在某种程度上,理念终将敌不过已有的社会象征秩序。

话虽如此,格罗皮乌斯与他们的关系仍然可以维持在不同阶段各取所需的层面上。因为他将真正的希望寄托于包豪斯能够培养出来的新的合作者。比如布劳耶就是其中的佼佼者。至今,如果人们要列举包豪斯时期的代表作品,那么布劳耶名下的“瓦西里椅”再怎么也是绕不过去的。直到格罗皮乌斯移居英国,去往美国,还邀请布劳耶与自己一起工作。可想而知,当时的格罗皮乌斯是多么看中布劳耶的才能。(https://www.xing528.com)

如果说对克利和康定斯基这样的艺术家,通晓世故的格罗皮乌斯不管怎样都还有个心理防备的话,那么对布劳耶等几位由包豪斯自己培养出来的青年大师,他则满怀着希望。格罗皮乌斯甚至一度在校长候选人中考虑过布劳耶。然而希望越大,带来的失望可能也越大。就在此时,更令他沮丧和愤懑的事情发生了[29]。

1927年,正当包豪斯为了瓦西里椅与德累斯顿的厂商谈判,讨论如何推向市场时,布劳耶却认为这件作品的知识产权应当完全归属他个人。他甚至私下里抢先与柏林的一家公司签了约。在整个事件中,更可能让格罗皮乌斯放弃布劳耶继任校长这一念头的是,在布劳耶看来,这把椅子的原型根本就与包豪斯无关。他当着谈判人的面说到,如果克利用自己的时间,用自己的钱,用自己的工作室创作出来的画,可以不算是包豪斯的,那么,凭什么说他的这把椅子就是包豪斯的产品。图65

图65|布劳耶的瓦西里椅

不可否认的是,这件作品的灵感的确与布劳耶自己学习自行车时的观察有关。但同样不可否认的是,人们现在通常会将这把瓦西里椅看作在包豪斯当年整体的语境和氛围中创造的作品。布劳耶这种与艺术家作品类比的辩称,实际上关涉的并不只是利益问题,更是触发并放大了格罗皮乌斯已有的不满,对艺术家式的言行做派的不满。随着个人事业的成功和声名鹊起,这种个体主义的观念在包豪斯培养出来的年轻合作者身上,越来越显现出某种负面的效应。它正在从内部撕裂格罗皮乌斯所要构建的合作的集体理念。

摆在格罗皮乌斯面前的情况是,代表了包豪斯来路的老一辈艺术家愈发淡漠和疏离,而预示着包豪斯未来去处的青年大师,由这所学校自己培养出来的新合作者身上又不断滋生出个体主义。这两者都在让格罗皮乌斯的理念从自己手指缝间一点一点地渗漏下去,美好愿景成了白日做梦。表面上看,这些都只不过是非常具体的酬劳与财务问题,以及和知识产权纠纷相关的事件。我们可以从不少历史档案中看到,不仅仅布劳耶表现过对知识产权的计较,当时学生辈中还出现过不少类似的不满。之所以会出现这样的情况,一方面与当时包豪斯学生的整体生活处境有关,这或许是格罗皮乌斯尽管看在眼里却无法真实体验的难处。但是另一方面,更重要的原因还是关乎当时市场行情:正在从恢复正常效率的生产,向追求设计上的文化含义转变。

这种诉求不可逆转地渗透在整个德国经济复苏的进程之中。集体的浪漫光晕开始消散,市场塑造出新的叛逆者形象。曾经在集体工作中所点燃的激情,此刻变成了个人的自我表现,并汇聚在每一件作品上。尽管当时在包豪斯,这类心思还只不过刚刚浮出水面,然而这一局面是格罗皮乌斯仅仅用理念无法阻挡的。对此他更多的只有无奈,甚或是绝望。因为连他认定更有希望的包豪斯年轻人中的杰出代表,也正在耗散曾经有过的社群精神。最终,格罗皮乌斯不难发现,即使包豪斯产品能在当时的社会秩序中取得某种胜利,那也只不过获得了精神上的胜利,而在实际推进的社会事业层面,收效甚微。

如果已有的市场更愿意接受个人,那么包豪斯这面集体的旗号,也自然会被看作提供各种明星个体的平台而已。市场没有要拆散包豪斯,它只是在重组这一集体,让它能够成为可出手的标签。这也就难怪之后恩斯特·卡莱[Ernst Kállai]将格罗皮乌斯主导时期的包豪斯成果,认定为基于形式主义的包豪斯风格[30]:“构想中的所谓‘批量’生产的能力是当时的风潮与趋势,却成为过于严苛的纯粹的数字算计,规模的生产原则透过理性和技术的包装,占据了至高无上的统治地位。”尽管这并非格罗皮乌斯的本意,但也绝非卡莱的恶意曲解,只不过是客观存在的市场秩序提前送来了判决书。

如果说当时的包豪斯已经落入卡莱所谓的排他主义与精英主义,那么“品质”原则就越发显示出精英主义式的“道德”了。格罗皮乌斯将用其后一生去反驳的“包豪斯风格”,正如他所反驳的“国际风格”一样,根本无法由他提出的理念去加以控制。那些让格罗皮乌斯挥之不去的不断被赋予的种种标签,都源自个体与集体、地方与国际之间在认识上错综复杂的偏移。图66由一系列相对立的解读制造出来的所谓历史误会,已经成为历史本身。

图66|格罗皮乌斯自宅 格罗皮乌斯与布劳耶,1937

格罗皮乌斯提出的“艺术与技术,新统一”,之所以会被一些人认为是词语上的空洞游戏,也正是因为当时的社会并不乐于接受那种口号。包豪斯所能提供给社会的,或者反之,社会需要包豪斯这类新型的院校提供的,只不过停留在生产力的表层。至于格罗皮乌斯那一代人都有所期盼的社群,就像他自己在1919年宣言中所幻想的那样,去成为一个更大社群的乌托邦,仍然只能在学校内部才有所体现。而且在各种势力的拉扯下,这一社群也变得越来越千疮百孔。

格罗皮乌斯的这种感受在搬到德绍的短短几年里,大概逐渐变得强烈起来。随着包豪斯进入大学体制,原有在工坊内很容易形成的合作氛围日渐减弱。工坊的生产品质确实在稳步提升,但是失掉了原先那种有机的集体意志,现如今士气低落。同时学校里还伴随着一些传言,认为现在格罗皮乌斯的行政方式过分强势,给人留下了过于独断专行的印象。

总之,这时的局势已经超出了格罗皮乌斯原先设定的轨道,走向它的反面。因此,到了1927年年初,格罗皮乌斯尝试着在管理体制上做出调整。他向校内的大师们发过一封征求意见信,希望他们能够分担一些责任和职务,可惜这封信石沉大海,并没有得到任何反馈。格罗皮乌斯想知道究竟是哪里出了问题,才发现这封信传给了莫霍利-纳吉,又转给了穆希,再到布劳耶之后,就没了下文。布劳耶的回应是因为自己太忙,所以没再往下传。康定斯基非常确定地说,自己根本没看到过这封信。于是格罗皮乌斯又写了一封信给他[31],信中写到,再得不到大师们的支持,自己就独木难支了。

我们现在知道,通常提到的政治大背景,右翼势力的兴起,是持续发酵的大势,也正由于是大势,作为历史原因就过于笼统了。而此前提到的那些更为直接地作用于格罗皮乌斯的力,那些分别来自学校内外的艺术家和新合作者的阻力,以及地方媒体的攻击,真正于现实中把他拖得精疲力竭。无论是象征秩序还是市场秩序,以及逆转的社会情形,仅仅凭借格罗皮乌斯当时尚未完全确定下来的组织方式,是难以有所突破的。如果格罗皮乌斯感到与其这样为一个看来无望的理念消耗下去,还不如把精力更多地投入到自己的事务所上,这应该是再自然不过的念头了。1926年底,正当包豪斯缺乏集体理念的凝聚力而行将崩解,进入一盘残局的时候,汉斯·迈耶到包豪斯做了讲座,反响很好,也引起格罗皮乌斯进一步的兴趣。这两个人在创作理念和行事方式上相当不同,可以想见,最吸引格罗皮乌斯的并不是迈耶的作品,而是他身上显露出来的社会责任感和他给出的社会承诺。

在格罗皮乌斯看来,迈耶同年发表的《新世界》宣言中蕴含着的集体意志,从理念上与他自己和莫霍利-纳吉非常接近[32]。可唯一让格罗皮乌斯担心的是,迈耶这种冲劲很有可能会违背格罗皮乌斯自己要求包豪斯不介入现实政治的“戒律”。因此,在迈耶亲口承诺不介入政治纷争之后,格罗皮乌斯才请他来包豪斯主持创办建筑系,并最终将校长的职务让给了他。

回想魏玛包豪斯当年,1924年2月,资产阶级政党从图林根地区的选举中胜出,并在议会激进右翼派的支持下,成立了所谓“秩序联盟政府”。那时,为了保卫包豪斯,包豪斯大师们,费宁格、康定斯基、克利、施莱默、格哈德·马科斯[Gerhard Marcks]、阿道夫·迈耶、莫霍利-纳吉、穆希,以及大部分的工艺大师和雇员,能够并且愿意与格罗皮乌斯共同进退,一起宣布辞职。但是如今,格罗皮乌斯明白,如果还想让这个学校撑下去,尽自己全力做的所有这些退让,换来的可能是完全相反的结果。事实也确实如此,他自己成了唯一主动提出离职的人。

【注释】

[1]Sigfried Giedion.Walter Gropius.New York:Dover Publications,Inc.,1954:27

[2]这所几乎与魏玛共和的际遇同起同落的学校,从格罗皮乌斯1919年4月12日受命创建,到1933年4月11日纳粹下令查封,满打满算地历时整整十四年。关于包豪斯的创建与关闭的具体日期,有很多不同版本的说法,取决于内部任命、对外宣布、查封停摆及宣布解散等时间点上的不同,而这些并非问题的重点。

[3]对此简要的概述可以参见Sigfried Giedion.Walter Gropius.New York:Dover Publications,Inc.,1954:6-9.

[4]如果说贝伦斯是当时德国从艺术转向设计、建筑的最为成功的人,那是一点也不为过的。被后来的历史写作认为近乎神奇的三位现代主义建筑大师(格罗皮乌斯、密斯·范德罗、柯布西耶)也都在他的事务所中工作过。从中我们可以看到当时德国工业化兴起之后的文化状况,以及艺术之于社会生产的潜在趋势。这一趋势一直延续到我们所讨论的包豪斯时期,不妨说格罗皮乌斯是这一趋势的集大成者。

[5]佩夫斯纳之后对法古斯鞋楦厂(1911)及德意志制造联盟展览会样板工厂(1914)给出了相当高的评价:“自从哥特式建筑以来,人类建造技术还从未如此成功地战胜过物质!”格罗皮乌斯对钢、玻璃这类材料的运用,以及对现代建造技术的实验,的确体现出了超越时代的远见和义无反顾的气魄。另一方面,对于格罗皮乌斯而言可能更为看重的是他曾经向德国通用电气公司的总裁瓦尔特·拉特瑙[Walter Rathenau]提交的成立一家以标准化预制构件为主导的新型房产公司的构想,而这一构想等到他去了美国之后才真正得以展开。

[6]其他两位是1862出生的工艺师赫尔曼·奥布里斯特[Hermann Obrist]和1871年出生的建筑师奥古斯特·恩德尔[August Endell]。一个细节值得注意,范德维尔德在写给格罗皮乌斯的信中问,哪里可以看到他作品的照片?不难推断,范德维尔德只是在一年前(1914)在科隆的德意志制造联盟的展览会上了解到格罗皮乌斯的。

[7]总体战是在第一次世界大战之后的总结。德国将军埃里希·冯·鲁登道夫[Erich von Ludendorff]在20世纪20年代退出政坛之后,写作出版《总体战》,系统阐述了总体战的理论,翻转了克劳塞维茨的观点,认为政治应当从属于军事。从这一视野来看,我们不难理解格罗皮乌斯在当时回避谈论现实政治中的潜意识。也可以说,格罗皮乌斯在包豪斯的组织和理念中,除了以中世纪的行会为榜样,还或多或少蕴含着某种“军事化”的气质。

[8]19世纪末20世纪初,随着德国的工业生产飞速发展,新建造与工艺相结合以适应机械技术的思想日益加强。1903年,作为德意志帝国官方派往英国的专职负责人穆特修斯,在归国之后,便着手以自己在英国的经验改良普鲁士的工艺美术教学。他聘用了多名年轻的建筑师担任工艺美术院校的校长。例如彼得·贝伦斯在杜塞多夫,汉斯·波尔齐格在布雷斯劳,布鲁诺·陶特在柏林。1907年秋更是成立了“德意志制造联盟”,联合企业家、艺术家、手工艺人、销售商人等,旨在共同提高德国工业产品的质量,增强在国际市场上的竞争力。而同时期的德意志其他公国也都致力于此。尤其是萨克森·魏玛·艾森纳赫大公国早在1901年,就聘用了比利时人亨利·范德维尔德这位新艺术的代表人物担任魏玛的艺术顾问,并于两年后成立了工艺美术学院,是为包豪斯的前身之一。

[9]在包豪斯关闭之后,格罗皮乌斯还曾经参加过由纳粹政府主办的设计竞赛,这段历史很容易让后人产生某种误解。然而,这牵涉到一个知识分子与他自己国家的关系。至少在当时,格罗皮乌斯并没有完全下定过决心,成为一个真正意义上的“国际人”。

[10]按照正常的程序,包豪斯与德绍的合同是签到1929年。在魏玛时期,格罗皮乌斯和其他教员们算是正常的解约,随后魏玛也聘请了巴特宁继续担任校长。但是格罗皮乌斯在德绍提交辞呈时,并不是正常的履约举动。

[11]被拆分的包豪斯在之后几个展出的标题中就有所体现。格罗皮乌斯在自己主导的MoMA包豪斯展前一年,1937年11月,与馆长艾尔弗雷德·巴尔[Alfred Barr]的通信中告知对方,经过与包括密斯在内的多位已经移居美国的包豪斯同仁们的讨论,认为“没有权利在展出中呈现自己离开后的包豪斯”,因此决定将展出定名为“包豪斯在1919年到1928年的九年”。格罗皮乌斯讨论的同仁中显然不包括汉斯·迈耶在内。而迈耶在当年上任之后筹划的包豪斯巡展中,其实早就有意排除格罗皮乌斯时期的影响。在去苏联后的第二年,1931年夏天,他组织了题为“德绍包豪斯1928—1930”的展览。

[12]Hans M.Wingler(author/ed.).Wolfgang Jabs & Basil Gilbert(translators).The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago.The MIT Press,1969:136.

[13]这类参观与今天所谓“包豪斯遗产”的关系十分微妙,它使得浮光掠影式的“包豪斯印象”流布到世界各地,当时一些身处欧洲的亚洲留学生大多通过这种方式把“包豪斯”带回本国。比如中国工艺美术教育系统曾经流传的“包豪斯遗泽”,除了从日本间接传入之外,基本上发端于几位工艺美术家欧洲游学时的参观体验。就此而言,直接师从格罗皮乌斯的黄作燊属于难得的例外,他曾追随格氏从伦敦到哈佛,深入研究过包豪斯理念,1942年在上海圣约翰大学创办了建筑系,此即同济大学建筑系的前身之一。当然,真正意义上的传承并不需要仰赖这类嫡传与否的实证依据。

[14]汉斯·迈耶肯定算不上是格罗皮乌斯的最佳选择。但是,出于对总体性的热望,格罗皮乌斯甘愿冒着学生们的反对,以及几位随他之后离开包豪斯的教师们的不满,坚持将迈耶看作留给未来包豪斯的一颗梦想的种子。而在当地的政府看来,则是另一种景象。除了有所惋惜之外,更是长吁了一口气:这位难搞的骑兵团队员终于走了,可以不再添乱了。在施莱默1928年1月23日的日记里也有写道:“市长对他(汉斯·迈耶)有所期待,比对格罗皮乌斯的期待更多。”

[15]我们在2013年去德绍时考察了托尔滕住宅项目目前的状况。很多用户的房屋内部使用已经发生了很大的变化,进行了不少改造调整。在现场接待的地方,按照当年恢复了一栋原样的建筑,陈列了设计图稿及与现场的比照。当年建成后不久,这个项目就遭到过人们严厉的批评,比如老化、开裂、返潮、采暖等诸多问题,这其中的缘由和复杂性应另作文讨论。我们在这里仅限于描述那段历史,并不由此推断格罗皮乌斯和佩努斯谁的观点更符合当年项目的实情。

[16]Éva Forgács.John Bátki,Budapest(translators).The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics.New York:Central European Univerisity Press,1995:155-156.

[17]这一时期所遭受到的对技术统治性的质疑,与尚未经历过第一次世界大战的1914年德意志制造联盟时期围绕着创造力与标准化的论战是不尽相同的。

[18]这种发展上的“跨越”是相对于1920年左右格罗皮乌斯希望包豪斯成为所谓的“秘密社团”而言的。我们可以从格罗皮乌斯对“品质”的强调中看到,他并不情愿让此前的努力急速地滑向现实的社会生产之中。

[19]建筑师们并不难理解这一本质的由来,甚至可以追溯到维特鲁威在《建筑十书》中提到过的原则。而作为更为务实的建筑师而非理论家的格罗皮乌斯,在维特鲁威以来的“西方”建筑学的渊源和来自德国桑佩尔的建筑四要素之间,他的态度一直是模棱两可、语焉不详。或者说,正是因为更偏向于实务,加上此前也受到英国工艺美术运动和阿道夫·卢斯这样的反装饰人物的刺激,所以格罗皮乌斯身上更多了一份审时度势的抉择力。

[20]Walter Gropius.Bauhaus Dessau,Principles of Bauhaus Production.1926.

[21]格罗皮乌斯正是利用学校搬迁到德绍并重新开学之时推进这项安排的,其中包括约瑟夫·阿尔伯斯、赫伯特·拜耶、马塞尔·布劳耶、欣纳克·舍佩尔、约斯特·施密特和根塔斯图尔策等。他们在进入包豪斯之前,就有着各自不同的经历,又在包豪斯的数年学习中积累了相当多的经验,可以说是最能体现包豪斯“新合作者的精神”的,而且格罗皮乌斯还让他们分别负责了不同的工坊。

[22]Hans M.Wingler(author/ed.).Wolfgang Jabs & Basil Gilbert(translators).The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago.The MIT Press,1969:112-113.

[23]由于这篇文章的主线是格罗皮乌斯,很有可能会让人们形成一种倾向,因此有必要提及一下同一时期格罗皮乌斯的朋友亚历山大·多尔纳[Alexander Dorner]就曾批判过本质研究的绝对主张(即绝对不允许任何其他可替代的形式)。现在看来,这是一个预示着后现代主义立场的批判。从后续发生的历史来看,“本质研究”作为技术术语在产品设计上未能贯彻下去,至少不可能使这个术语国际化,哲学术语“Wesen”也不可能通过英语系统下的“本质”[essence]被完全翻译出来。当然,这已经是另外一个更为宽泛的话题了。

[24]Hans M.Wingler(author/ed.).Wolfgang Jabs & Basil Gilbert(translators).The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago.The MIT Press,1969:51-52.

[25]保罗·克利早在一年前就跟奥斯卡·施莱默抱怨过收入太低。“他正在同戈尔茨解除合同,后者希望压低价格,而他,克利,则希望维持原价。他一个月八百马克,不过那像早先的二百五十马克一样不够用。任何事都是相对的,他说。一个每月有三千马克的人同样没钱——因为他有与之匹配的需求和欲望。”而在1920年10月21日,施莱默刚与包豪斯签订聘用合同时,写信向友人奥托·迈耶说:“我跟你说过克利也被聘用了吗?上次见面时我发现他不可思议地陷入对物质的关心中:全在询问食品价格、租金这类事情。我之所以提到这个,是因为他关于这些东西的坚持已经接近荒唐。”参见奥斯卡·施莱默,《奥斯卡·施莱默的书信与日记》,200页,129页。

[26]Ise Gropius.Letter to Carola Giedion-Welcker.Bauhaus Archiv,Berlin,Gropius Bequest,1955.

[27]Gropius.Letter to Ernst Hardt,14 April 1919.

[28]在施莱默惊讶于克利对物质的过分追求的同时,他还注意到包豪斯面临的危机,那就是它有可能仅仅成为一所现代艺术的学院。他同样注意到好的方面,那就是“格罗皮乌斯打算给他自己和包豪斯时间”。三个月后他在写给妻子的信中提到与学院做派相关的头衔 每次我一转身,就会听到‘教授先生这个’‘教授先生那个’。甚至克利都叫我‘施莱默教授先生’。”参见奥斯卡·施莱默,《奥斯卡·施莱默的书信与日记》,129~130页。

[29]Chistopher Wilk,Marcel Breuer.Furniture and Interiors.Museum of Modern Art,New York,1981:34-54.

[30]在卡莱看来,格罗皮乌斯成了假先知,将建造背后生成的深层原因,以工业化为基础的进步社会的承诺,变成了肤浅的现代主义式的笑话。“所谓进步的以工业为基础的建筑兑现不了应有的社会承诺,因此,真正危险的敌人是那些同样掩饰在所谓为社会服务名义下的现代主义建筑”。为了尽快地推动包豪斯的改变,迈耶时期对格罗皮乌斯的批判愈演愈烈,并全方位地展开。卡莱在1928年12月对“格罗皮乌斯的幽灵”的攻击中指出,格罗皮乌斯时期的包豪斯教学上过度的知识分子化,让工坊缩减成基础的技术训练,而不是教学上的合作社,它在理念上号称要探索基于经济和技术的精神及工业化的原型,却将奢侈的美学时尚推向前台,最终使其沦为形式的游戏,但是……对于那些无家可归的平民大众而言,需要的是廉价的、快速的、简便的方式。Kállai.Bauhaus pedagogy,Bauhaus architecture.Tér és Forma,Budapest,1928.

[31]Gropius,Letters to Kandinsky,7 February 1927.

[32]迈耶那个时候已经37岁,相较于此前格罗皮乌斯想要邀请的接任人来说,并不算年轻。尽管如此,格罗皮乌斯似乎从迈耶身上看到了自己年轻时候的状态,仍然对现实的社会保持了某种激进的态度。施莱默则在日记中写道,尽管迈耶强调并追求的是“组织”,但并没有排除掉精神上的需求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。