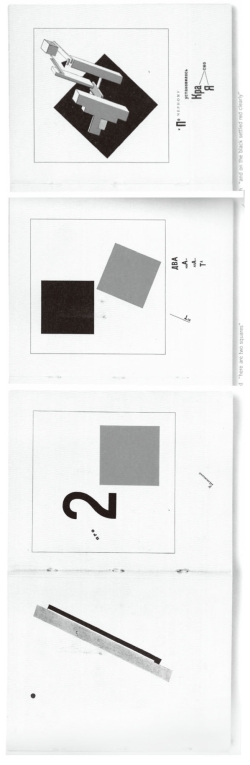

在这个教育机构中引入同时代先锋派艺术的激进经验,本来就内在于格罗皮乌斯对包豪斯的恢宏构想。但是在开头两三年,这方面主要还是基于晚期表现主义的精神内核,加之对达达(如它的剧场性)和风格派(如它的新构型原则)有选择的汲取。包豪斯起初没有显示出任何对先锋派进行全盘整合的意图。不过从1919年到1922年,欧洲先锋派各自分散的方向已经在朝着综合的方向发展。其高潮就是范杜斯堡主导的1922年9月魏玛“构成与达达主义者国际会议”。范杜斯堡、利西茨基、莫霍利-纳吉和阿尔普等人在会议上签署了辩论宣言,范杜斯堡还同利西茨基、汉斯·里希特等艺术家成立了名为“新构型性构成者”的国际联盟。此前这位《风格》杂志的主编曾以其激进的主张同风格派其他成员分道扬镳,一度争取包豪斯教职却又被格罗皮乌斯拒绝。尽管如此,范杜斯堡仍然凭借自身的雄辩能力和活动家的魄力,卓有成效地通过新构型的理念将苏俄的构成派与欧洲先锋派的各方面力量汇聚起来,同时继续对他眼中的包豪斯保守一面展开批评。这就是格罗皮乌斯和莫霍利-纳吉共同筹划包豪斯丛书出版行动的历史氛围。在塔夫里后来对现代主义技术美学的反思中,1922年那场欧洲先锋派神话与俄国生产主义意识形态的汇合,同时也是现代主义意识形态的一个转折时刻:在一系列微妙的短路之后,欧洲先锋派最终成为“客观”美学的鼓吹者,摇身成为技术理性意识形态的代言人,“形式主义者为技术异化作理论辩护并广为宣传”。然而,最终作为熔炉,将先锋运动中的矛盾与冲突综合为一系列“形式”,甚至某种“风格”的,不是范杜斯堡和他的《风格》杂志,而是包豪斯丛书。这套丛书从书目的选择、图文编辑,到视觉装帧设计,都体现出强烈的整合意识。图51对格罗皮乌斯来说,丛书将展现一个新社会的萌芽在各个领域乃至生活环境各个层面的预兆,而对莫霍利-纳吉来说,这更是一次熔炼完满形式的过程。

图51|包豪斯公布的丛书宣传册 1926

我们再来看前文提及的丛书第一册《国际建筑》在视觉形式层面产生的偏移。格罗皮乌斯挑选的近百座现代建筑表象上其实有很大的差异,它们像是被某种核心问题点亮的星丛,就其自身而言很难被归入风格划一的形式体系。书中的现代建筑包含许多德国本土的实验,也有不少来自荷兰、法国、奥地利、苏俄和美国的作品。与现代艺术通史中通常强调的相反,它们实际上并没有共享一套显而易见的视觉编码,这里既有密斯·范德罗和勒·柯布西耶带有强烈现代主义形式感的建筑,格里特·托马斯·里特维尔德[Gerrit Thomas Rietveld]的风格派建筑,也有格罗皮乌斯不那么凸显总体形式感的建筑和汉斯·迈耶只关心组织方式、完全不寻求总体形式的作品。甚至汉斯·珀尔齐希[Hans Poelzig]和埃里克·门德尔松[Eric Mendelsohn]明显带有本土特点的表现主义建筑也被包含进来。

也就是说,这些现代建筑的共性并不完全在于视觉层面,而更多地在于结构性关系的层面。这些建筑都在自身特定的形式法则和复杂的不尽相同的建造条件之间寻求高度的内在一致性。如果读者习惯了常规出版物的结构方式,一定会惊讶于甚至困惑于包豪斯丛书的素材组织原则:它既非依照时序,也非依照流派,更非依照国别,而是以类似对话的内在关系彼此呼应[36]。如果在每组图片附近辅以图解或专业分析,这些对话关系应该能够比较清晰地呈现出来。然而,可能出于排版形式的考虑,也出于现实条件的制约,全书仅有格罗皮乌斯的一篇简短的序言,概述此书编纂者的立意和“国际建筑”一语的缘由。与图版相对应的文字被压缩在图注中,无非列出创作者姓名、国别地区、项目名称和设计建造时间,其余再无专业说明。这等于关掉了,至少是大大调低了每一座建筑自己能够发出的声音,尤其是这些建筑之间彼此对话的声音。

非视觉的对话形态同时还被格罗皮乌斯和莫霍利-纳吉共有的另一种主张削弱,那就是:寄希望于先进技术的整合能力。就格罗皮乌斯而言,这种意识在他1923年发出“艺术与技术,新统一”口号之后逐渐强烈。就莫霍利-纳吉而言,则是他一以贯之的信念。这位构成主义者始终笃信唯有通过先进技术才能实现社会整合。他在匈牙利前卫艺术圈及在欧洲达达与构成主义群体中未能实现的,如今可以在这里实现。

此前,莫霍利-纳吉刚来到包豪斯就主动承担更多的责任,力排众议,坚定地推动包豪斯第二阶段朝着整合的方向进展。1924年莫霍利-纳吉写过一篇讨论现代印刷风格的文章,把明暗对比、色彩对比和动态离心的平衡视为机械印刷术的新法则[37]。这意味着,未来主义者菲利波·托马索·马里内蒂[Filippo Tommaso Marinetti]曾经狂热抛出的“自由语词”的排印理念[38],经过战争的警示,在十年后被莫霍利-纳吉从俄罗斯构成主义者那里继承下来,并且加入了更多的技术理性。莫霍利-纳吉对新媒介技术拥有超乎常人的感受力和洞察力,而问题在于,他希望向生活环境的所有层面渗透这种技术力量和视觉偏向。

由于编辑者对新媒介的敏锐把握,包豪斯丛书有效地宣告了现代主义运动的统一性和丰富性,同时消除了各种先锋派主张之间的对立和冲突,却也无意中携带了包豪斯自身的内在矛盾性。毫无疑问,丛书第一次让包豪斯以雄辩的姿态对外界做出许诺:将为现代社会设计总体环境。但是,所谓的“环境”因为诗性的表述而显得语焉不详。它要么回归词源中的本意(它的古法语词源environer意为“环绕并使其发生改变”),为万事万物在其中的衍变和相互作用提供条件;要么如列斐伏尔后来所说,反过来成为一种伪环境,一种不得不被体系化的商品符号所填充的抽象空间。丛书的可见形式让我们看到包豪斯内部各种力量在这二者之间的拉锯。而列斐伏尔看到的现实则是一个前者让位于后者的过程,在这个过程中,包豪斯运动划时代的作用仿佛就在于为现代世界提供了“空间及其生产的意识觉醒与出现的契机”。换言之,从这一时刻开始,关于空间与时间的思想从哲学的抽象转向对社会实践的抽象分析[39]。

列斐伏尔在20世纪70年代得出的这个历史判断,显然来自他对已然成为主导的“抽象空间”的批判,他从这一批判视角回望包豪斯运动。在回望中,他侧重于揭示一体化的“空间”概念如何诞生进而成为主宰的过程。不过对于包豪斯大师们而言,情况还没有这么简单,或者说,还没有这么单向度。我们可以追问:“建造之家”[Bauhaus]曾经蕴含在“建造”[BAU]这一复杂理念中的特殊辩证法,怎么在后来就逐步缩减成对所谓“空间”进行客体化的操作的?我们还可以追问,德语中的“raum”所指的具体经验性的“房间”概念,如何在它转入英语“space”和法语“De I'espace”的过程中经历意义滑动,以至于最终在抽象的意义上主宰建筑学讨论的?

这后一个问题,彼得·柯林斯[Peter Collins]已经在《现代建筑设计思想的演变》中给出足够的解释[40]。我们来看前一个问题,也就是“建造”[BAU]如何缩减为“空间设计”的问题。列斐伏尔在实践层面发现的一个重要现象可以帮助我们理解这种变化。他提醒人们,空间的抽象化与空间的可视化紧密相连,彼此加强,并在20世纪20年代中期经由包豪斯运动到达顶点。我们甚至可以帮助列斐伏尔指认出那个到达顶点的具体时刻:1925年包豪斯丛书首批著作出版发行之时。在之后的五年中,包豪斯的理念、教学、成果,以及它想要与之对话的其他先锋派实验都将汇入这个可见并且可言说的视觉系统。结果是:一方面,推动社会建设(用来抵抗各个层面的分离)与储存批判能量(用来反对世界一体化)这两项包豪斯一开始就为自己设定的任务,在形式层面获得了综合的表达;可另一方面,建造的问题在读者的观看活动中不可避免地化约为符号的问题,就好像包豪斯最终想要实现的,仅仅是一种基于现代技术的“可视化的”总体环境。总的说来,曾经作为批判力量介入社会的建造实验,被力图创建未来总体环境的对外形象蒙上了一层过分乐观明朗的色彩。

公正地讲,这种积极姿态并不是包豪斯大师们集体所共有的。它更多地来自两位负责树立包豪斯公共形象的关键人物——格罗皮乌斯和莫霍利-纳吉。他们是包豪斯出版行动的联合主编,也是一系列包豪斯展出的联合策划者。在外部环境持续恶化的压力下,他们对公共形象的营造始于1923年包豪斯大展,并且在1925年到1930年的包豪斯出版事业中日渐成熟。

施莱默在包豪斯大展几个月前的日记中捕捉到这种策略性调整的意图:包豪斯对外呈现的统一姿态仅仅是暂时的和表面的,如同“普桑的画布”——这一比喻的深义,显现在施莱默后来对包豪斯独特结构的生动描述中:

“我们可以从包豪斯那位领导者身上理解包豪斯所独有的结构:它的特点是灵活性,不死守任何教条,对任何新事物都保持感受力,并有着把它同化的决心。它也同样试图使整个复杂的综合体稳定化,试图为它寻求一个公分母,一系列准则。这就带来了史无前例的思想斗争,这些斗争不论是公然的还是含蓄的,都是一种不断动荡的局面,几乎每日都迫使个体在非常深刻而且基本的议题上表明立场。”[41]

作为未来社会的孵化地,格罗皮乌斯的包豪斯需要把自己置于一个简易外壳的保护下,直到做好充足的准备喷薄而出。就此而言,包豪斯丛书的对外形象甚至意味着“面纱的表面”,试图不仅为向心的实践也为弥散和离心的实践提供整个支撑结构。单从丛书那些著名的封面上,我们就可以首先觉察到这类迹象。(https://www.xing528.com)

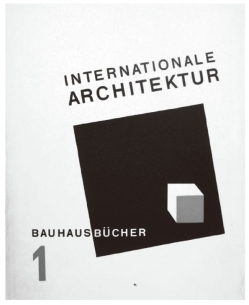

丛书第一册《国际建筑》的封面(23cmx18cm),由莫霍利-纳吉的匈牙利同胞,设计师法卡斯·莫尔纳[Farkas Molnár]设计:这是一个高度抽象的立方体。这个立方体通过刻意倾斜的黑色正方形背景暗示出人工环境下的现代建筑与斐莱布形体之间注定的亲缘关系。可是这种一目了然的亲缘性,实际上并没有出现在此书收录的绝大部分作品中。很明显,它直接来自莫尔纳自己在包豪斯求学期间的作品。在包豪斯内部举办的住宅设计竞赛中,莫尔纳设计了这个作品,名为“红色立方体”。图52、53我们很容易看出其俄国先锋派的形式来源,图54它几乎就是对马列维奇的画作、利西茨基的平面设计和康定斯基有关红色方形的理论的直接引用。这种专注于抽象形式的设计取向,实际上同格罗皮乌斯个人的建筑观相去甚远。

图52|独户住宅“红色立方体”方案图 莫尔纳,1922—1923

图53|《国际建筑》莫尔纳1923年独户住宅方案插图,1925

图54|《两个方块:在六个构成中的一则至上主义故事》(部分内页) 利西茨基,1922

格罗皮乌斯的主张从未显示出对斐莱布形体的偏爱,相较而言,他更关心的是对各种方法和关系的组织。但是在莫霍利-纳吉的积极推动下,这类几何形体被逐渐看作包豪斯的特殊价值所在。莫尔纳这个作品也收录在《国际建筑》一书中,排在一系列大师作品之后,是学生作品的头一个,像一幅关于建筑构想的初期草图[42],仅仅展现诸多发展取向中的某类可能性的胚芽。可现在,通过封面的抽象化处理,它跃升为仿佛象征了整体“国际建筑”群的一个理想标志。图55

图55|《国际建筑》封面 莫尔纳,1925,23 cmx1 8 cm

莫霍利-纳吉在封面设计上的策略与莫尔纳又有些不同。他包揽了其余13册的封面装帧设计,很谨慎地没有使用一劳永逸的版式把不同作者的专著包装成同一个模样,但又让人分明感受到某种统一的气息。让许多艺术媒体人感到惊喜的地方就在于此:莫霍利-纳吉能够将格罗皮乌斯、康定斯基、马列维奇、皮特·蒙德里安[Piet Mondrian]和范杜斯堡这些同时代最有名望也最具独特性的创作者集结到一个书系中。他们尤为赞叹莫霍利-纳吉式的审美综合力:他设计的书封如此精简地提炼了原作者作品的完整形象和他们各自的鲜明特点,如此敏锐地把复杂多样的表达形式“凝结为高度简洁的象征符号”,以至于单这些书封就可以成为“二十世纪艺术史上最伟大的诠释与升华的成果之一”[43]。换言之,凭着绘制广告的经验和对平面要素的组织能力,莫霍利-纳吉对各种先锋派实践进行了一次高度符号化的操作,这项整合和抽象化的工作也帮助他赢得了时至今日的广泛赞誉。图56

图56|包豪斯丛书系列封面 1925—1930

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。