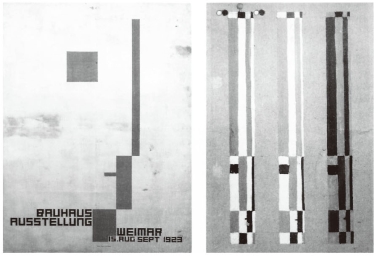

包豪斯最初获得巨大的国际声誉借助了一次精心策划的事件:1923年包豪斯大展。图11这次大展显在的成功和隐形的危机,个中原因通过和事件相关的两个文本传递出来。其中,广为流传的文本出自包豪斯校长格罗皮乌斯,他在展出后不久发表了《魏玛国立包豪斯的理念与组织》,主旨和他在大展中的演讲“艺术与技术,新统一”基本一致,算是为包豪斯的重大转型确立了坐标,也因此成为后世学者推崇或者批评包豪斯思想的重要依据。

图11|包豪斯大展海报 朱斯特·施密特,1923

另一篇同样带有纲领性质的文章,其命运和影响却截然不同。它由包豪斯大师委员会委托形式大师奥斯卡·施莱默主笔,原本计划作为一份宣言出现在《包豪斯魏玛首展:1923年7月—9月》宣传手册的开篇,然而付梓刊印之后却突然因故撤销。虽然包豪斯官方很小心地不让这份内部宣言传至外界,但还是没能阻止少量拷贝泄露出去。不然,包豪斯和这份宣言的撰写者在德国纳粹上台之后的命运大概都会有所不同。可如果这份宣言当时真的随即焚毁,我们也就失去了一次从区别于包豪斯官方言论的角度重新理解这个社群的重要机会。

施莱默版本的宣言之所以被撤销,显在的原因是使用了政治敏感词:宣言中出现了“社会主义大教堂”的字眼。虽然施莱默创造这个词组是为了概括包豪斯较早的一段时期,即正在发生转型的包豪斯希望暂时告别的所谓表现主义时期,但是“社会主义大教堂”太容易激发包豪斯内部的情感认同,也太容易被外界当作浓缩版的包豪斯宣言——它的确吐露了真相,几乎就是包豪斯的信念,因此格外危险。

在创建包豪斯初期,就“社会主义”最宽泛的意义而言,格罗皮乌斯和不少包豪斯人都基本算是社会主义者。不过出于对党派政治的“理性主义的”厌恶和警惕,格罗皮乌斯很快声明要把包豪斯建设成一个“非政治的社团”,并且多次表示希望包豪斯师生不要参与政治活动。这一回,格罗皮乌斯为避免关键时刻节外生枝,决定禁止“社会主义大教堂”这个容易让政治对手借机发难的用语在大展期间流传出去。他的担忧并非多虑。社会各界对包豪斯的敌意由来已久,各有成因,事实证明“社会主义大教堂”之言的流出确实授人以柄,刺激各方力量加强了对包豪斯的围攻和诋毁。纳粹势力后来对施莱默的迫害也多少和这份宣言有关。

显而易见的是,“社会主义大教堂”这一触目惊心的措辞成了宣言事件的主因,可未必是唯一原因。事情另有蹊跷。在包豪斯重新把握和理解自身在时代生活和思想中的定位的重要阶段,大师委员会决定由施莱默这位从来不属于权力核心层的形式大师主笔宣言,为什么?熟悉包豪斯运动的人知道,施莱默在包豪斯团队中有着公认的出众的思想能力和写作能力,可即便如此,为什么大师委员会居然同意将这份据说没有(来得及?)提交委员会最终审阅的宣言刻印公布出来?情况好像是,仿佛存在某种并非和包豪斯官方全然一致的意愿,希望在那个重大时刻发出自己的声音。

如果把包豪斯理念核心归结为面向“总体艺术作品”和面向“新型共同体”的一体两面结构,那么对创立者格罗皮乌斯而言,这两面完全有理由被构想为一个互为动力的统一体。然而包豪斯星丛终归是自由个体的自由联合,这使得它从未能弥合一体两面结构中必然存在的间隙。简单说,包豪斯不同于其他先锋派艺术团体和现代主义建筑实验的复杂性在于,它既要“造人”又要“造物”,两手都要抓,结果哪一手应该更硬成了始终存在争议的问题。

不过这种间隙也不一定是坏事。就包豪斯最高远的志向而言,内部的间隙恰恰给出了保存动能的空间,它能够把总体目标本身转换为一种对张力的存蓄和把握。可惜这种具有生产性的张力关系随着包豪斯理念在公共领域的传播日渐消散,起始点或许正是1923年的包豪斯大展。为了应对内外部的危机,包豪斯提早一年就开始筹谋它在历史上的首个大展,深谙外交和管理之道的格罗皮乌斯想方设法把不同个性的人装扮成一个模样,好让包豪斯人在名为观摩实为审查的外界面前保持一致的形象。

施莱默这年春天在日记中写下他对包豪斯的理解,正可以用来点破此情此景。他说“包豪斯就像一面普桑遮挡在画前的画布,这画布恰如普桑的箴言所说‘我什么都不忽视’。只有在最终版本中,整个支撑结构和虚假的调调才会被矫正过来:因为它们不再能向外部的观者传达此画的统一性。”[21]换言之,施莱默把包豪斯理解为这样一个事实:它此时正打算以一种易得的清晰一致性作伪装,为自己赢得时间和空间,以便最终存蓄一切相互排斥的元素,达到不损失复杂性的明晰。

其实包豪斯创办一年之后,内部就已经开始经历“造新人”的转向。1921年秋季,包豪斯通过一次内部竞赛更换了此前的包豪斯校徽——旧的校徽突出建筑的意象,并带有明显的表现主义色彩。竞赛结束后,施莱默那个著名的侧面头像登堂入室,从此成为象征包豪斯的图标,它的种种变体遍及包豪斯各类出版物,甚至在这所学校关闭的几十年后仍在使用。图12与之前校徽对建筑的强调不同,施莱默在设计中以最大限度的抽象给出“人”的轮廓,据此将建设新世界的乌托邦使命和锻造新人类的目标重叠在一个意象中。

图12|包豪斯头像 施莱默,1922

施莱默的包豪斯头像和他创造新人的理念获得了非同一般的认同。他在当时的一篇日记里赞许地提到,包豪斯在“建造”一些与原计划截然不同的东西,即“人”,而他认为格罗皮乌斯也显然意识到了这一点。1923年为包豪斯大展举办的海报竞赛明确了这个意象在学校整体对外形象中的分量,大赛组委会要求参赛者的海报设计必须以某种方式使用施莱默的包豪斯头像。图13而施莱默本人则打算在受委托撰写的展出宣言中,进一步阐明共同建造与培养新人的辩证关系。(https://www.xing528.com)

图13|带有包豪斯头像的宣传设计,1923弗里茨·施莱费尔(左),约瑟夫·阿尔伯斯(右)

我们还记得此时格罗皮乌斯正打算为包豪斯快速打造出一种足以被外行人辨识和接受的统一形象,好让学校渡过难关。施莱默有没有试图借1923年宣言来矫正他所觉察的“总体幻象”?他是不是有意识地在共同体中扮演异见者的角色?单凭这篇宣言还不能妄断。但至少在被撤销的施莱默版本宣言和随后包豪斯官方出版的《魏玛国立包豪斯的理念与组织》之间,我们看到了理念上和方法上精微的分歧:虽然施莱默和格罗皮乌斯都明确反对二元对立的世界观,既警惕过度膨胀的主体,又警惕工业文明的加速物化,为此他们都主张在分裂的世界中寻求均衡和整合。可是路径有些不同。格罗皮乌斯出于各种原因,强调创作主体同机器生产的结合。迫于当时的压力,格罗皮乌斯希望包豪斯尽快适应和把握正在到来的“充满机械、无线电和高速汽车的世界”。他一改战后初期对大机器和重商主义的警惕,明确强调标准化的需要,以及为批量生产做好设计上的准备。尽管如此,《理念与组织》一文的主旨离所谓功能主义思想还是相去甚远,它丝毫没有流露出路易斯·沙利文“形式追随功能”这个说法被教条化之后所包含的决定论意味,甚至在文章最后,格罗皮乌斯还憧憬包豪斯造就的新人终将“发明和创造能够体现这个世界的形式”。

不过,既然目标公开转向通过“构型”[Gestaltung]驾驭批量生产,这一合理化改革的逻辑结果几乎必然是基于计算并且可供兑换的抽象形式。

可以想见,“包豪斯”在1923年让进步主义史学家终于看到了他们所期盼的先进性,它的自我展现既与俄罗斯先锋派的生产主义同声共气,又与美国社会的技术乐观主义遥相呼应,当然也为后世的批判者把它和工具理性相联系提供了证据。20世纪后半叶对现代主义的反思潮流,纷纷将它置于负面焦点。在最具批判力度的审视中,“包豪斯”代表了一种极端的总体化趋势,试图将由工业革命带来的社会的和技术的基础设施,与形式上和意义上的上层建筑融合起来。法国思想家让·鲍德里亚[Jean Baudrillard]甚至直接把包豪斯理念视为设计的政治意识形态,认为包豪斯标志着政治经济学领域在理论上,以及交换价值体系在实践中已经拓展到了整个符号的、形式的和物的领域中。简言之,“包豪斯”引发了一场深入(控制)日常生活的符号革命,以至于最终在每个地方,“使用价值的意识形态都已经成为交换价值体系在政治上进行扩张的共犯和随从。”[22]然而,在鲍德里亚批判的地方,1923年那份被撤销的宣言曾经明确表达出包豪斯人自身对此的高度警惕和深刻反思。

施莱默在宣言前半部分也有意识同包豪斯初期的浪漫主义拉开距离,但随后,更鲜明的批判态度指向了另外一极:资本权力和可计算性。“理性与科学,这些所谓‘人类的终极力量’占据了至高无上的地位,工程师成为无限可能性的庄重执行者。钢铁、水泥、玻璃和电力构成现代的现象,提取数学、结构、机械之事为材,任凭权力与金钱发落。僵直之物的速率、物质的去物质化、无机物的有机组织,所有这些制造出抽象的神迹。基于自然法则,是头脑驾驭自然的成就,基于资本权力,是人对付人的产物。”[23]

看得出,宣言对完全顺应现代技术以至于将一切纳入精确计算的趋势深感忧虑,认为同一性的强制(即由可计算性导致的,一切事物都可以兑换任何事物的那种同一性)归根结底是“人对付人的产物”。宣言同时表达了对抽象形式的深刻怀疑,认为抽象成为统治恰恰是重商主义逻辑的合理结果。这两点成为施莱默一文和格罗皮乌斯一文的最大分歧。

虽然施莱默最后用浪漫主义的笔法约略勾勒出“总体艺术作品”的轮廓,但是很明显,那不是有待在未来切实打造的客体,而是为了“平衡两极之间的对立”就地设立的目标——一个不可能的总体。为了将一切积极的事物存蓄在极性张力中,以便形成“中间地带”,这样的总体想象就必须被设定出来。结果将是异质力量永不停歇地相互作用:一方面,极性张力总在破坏试图成为现实的总体想象,另一方面,总体想象又始终不遗余力地试图缝合极性间的对立。此即乌托邦与意识形态的双重作用。一旦把这种悖论包含在自身的建造理想中,包豪斯就既与表现主义分离,也与达达彻底地分道扬镳了。

可是由于各种内外部原因,大约从1923年展出开始,包豪斯逐渐弱化了大有张力的“造物-造人”双核心结构(亦即保罗·克利1922年表达为“建筑和舞台”的双核心结构),“造物”这一核心越来越直接地得到现实世界的积极反馈,从而成为绝对的主导。直接的后果就是,它在后世的遗产被分离为两种状态:要么侧重都市条件下的生产而放弃共同体政治,比如芝加哥的新包豪斯学校;要么侧重艺术社群的实验而疏离城市问题,比如黑山学院。塑造新环境,还是塑造新人?它们是一个总体的两半,合起来却不是那个总体。这里没有中间项。

包豪斯不可避免地被后人想象为一个总体,尽管它在诞生之初就已经埋下矛盾张力的种子。这不是指它和达达一样有意识地让立场和目标自带解构的属性,正相反,它更像是因为执意把建造[BAU]的理念扩展到极限,让它无所不包,反而不得不持续地遭遇内部的冲突和分裂。这让包豪斯,特别是在1929年之前,有一种倾向,即每位成员几乎每一天都需要在各个层面(理念上、组织上、材料上)的基本矛盾中作战,以此作为日常训练。这本可以构成包豪斯的隐蔽遗产。

BAUHAUS一词的直译即“建造之家”,我们往往对这个词的接受过于顺畅,没能留意到为了命名一所学校而把它生造出来时显示出的对“建造”的过度偏执——它要把全部力量用来对建造者和建造物实施双重建造。这在世界被全面瓦解后草草黏合起来的魏玛共和时期,可谓与“破坏即创造”相对的另一种激进实验。当1919年包豪斯宣言宣称“一切创造活动的终极目的都是完整的建造!”时,实际上勾勒的就是这样一个同时面向“总体艺术作品”和“新型共同体”的不可能的总体。为此,在之后数年它不得不让自己摆荡在个体主体性和集体主体性这两极之间,同时摆荡在乌托邦想象和现实合理性这两极之间。

在带有强烈建构意图的目标和抵达目标的手段之间,包豪斯为自己设计了极其迂回的路线。它似乎构想了无数代人的事业,结果只存活了14年。就好像深谋远虑的一场旷日持久的战争,结果防御战还没打完,抗战就结束了:敌方胜出,相持和反攻的战略基本没派上用场。如果包豪斯能够被想象成一场注定的大失败,或许这场失败所标记的能量黑洞并不在于横遭命运截流的宏大计划本身,也不在于声名远播且毁誉参半的总体理念。历史地来看,这一能量黑洞恰恰存在于包豪斯的悖论中——总体取向与个体取向的悖论早就以最大张力内置在它的核心——在那里,总体是不可能的,而裂隙又总是被过早缝合的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。