在进化人类学家马雷特看来,原始人的宗教“与其说是凭空想出来的东西,毋宁说是跳舞跳出来的”①。羌族的口传艺术,很大一个特点便是与其原始而独特的信仰紧密相连。总体而言,中国西部少数民族的舞蹈艺术有四大特点。其一为群体性,舞蹈艺术强调以村落(族群)为中心的参与性,很多舞蹈都以群体性的面目显现。舞蹈既是一个村落的公共活动,也是族群的集体活动:

原始舞蹈还有一个显著的特点是它的集体性,它是带有巫术性质的群众性的欢庆或祈禳活动,不是单纯为了观赏的表演,没有专业的表演者,但往往由一个巫师领舞。这种集体舞一般表现为环形舞,它是原始人类生产生活的集体性的反映。原始人的狩猎,一般是围猎。无论是游牧民族的帐篷,还是农耕民族的住房,都喜欢围成一圈,中央为广场。这些生活生产实践,经过艺术升华,就发展为形形色色的圆圈舞。②

其二,舞蹈艺术带有强烈的表征性,在这种表征的意义中,舞蹈艺术具有鲜明的指向性,其符号特征明显,换而言之,舞蹈者只是一个特定村落与族群的文化与历史的载体,舞蹈行为所蕴含的符号体系总是暗含着村落与某个族群独有的文化与历史的记忆片段。

其三,舞蹈艺术具有强烈的巫术性质,很多时候巫舞一体,“有巫必

①[英]E.E.埃文斯-普里查德:《原始宗教理论》,孙尚扬,译,北京:商务印书馆2001年版,第39页。

②游修龄主编:《中国农业通史·原始社会卷》,北京:中国农业出版社2008年版,第398页。有舞”,其古朴的特质正如新疆大学历史系苏北海在专著《新疆岩画》中对舞蹈起源新探索中所认为:

舞蹈是比诗歌音乐更为强烈的情感表现。如果把舞蹈理解为一种人体动态的审美表现,以及一种人体文化过程来认识,那么舞蹈应首先起源于两性关系,即原始初民最强烈的生殖崇拜。更广泛些说,人体的运动和平日的体魄锻炼实际都是舞蹈。古代所称的巫与舞同音,其字形也是同源,小篆中的巫直接由卜辞中舞发展变化而来,都是表现一个人两手拿着一件东西在舞动。[97]

其四,形体艺术与歌唱乃至诵经等口传习俗密切相连,以至很多时候,我们在分析中很难将舞蹈与歌唱乃至诵经等口述传统单独区分开来。

在羌族的口传艺术中,带宗教意义的祭祀舞蹈,带巫术性质的音乐节奏,不仅将以上的特征融于一身,而且在很多方面还有其独有的特点,其文化价值与历史价值自然非同寻常。

(一)沟通人、鬼、神三界的神器

神鼓本是中国少数民族宗教祭祀活动中常见的通神器,比如佤鼓木鼓、基诺族的牛皮鼓、北方萨满的皮鼓、壮族的铜鼓,等等。这是巫师与神灵之间加强联络的重要媒介。如傅厄斯就认为:

在各种乐器中,有一种是全世界共有的,这就是打击乐嚣及用来为歌曲打拍子的更为高级的乐器。最简单的打击乐器是用棍棒敲击木板或其他能产生共鸣的东西。此外,到处可见人们使用各种不同形式的鼓,有的是空木箱,有的是空圆桶,有的是一个圆圈上面蒙上兽皮,有的土著人则使用拨浪器或其他响器。[98]

在中国宗教祭祀活动中,鼓也是最为普遍的巫术法器,“在中国宗教祭祀过程中,某些特定的祭祀法器往往起着沟通人与神灵关系的特殊作用,它们包括鼓、槌、铃、号角等通神之器,人们在各种祭祀活动中,通过击鼓、摇铃、吹号角来向神灵传递信息。在通神器中最具有代表性的是神鼓”[99]。童恩正也认为:“考古学资料和历史记载表明,在中国古代,不论南方或北方,巫师和祭师的活动往往与音乐舞蹈相连,而其中鼓又是最重要的一种法器。其实从古到今……以鼓为主要伴奏的音乐和歌舞都是巫师和祭师必不可少的通灵的手段,也是一切神秘教派仪式的基本内容,此可视为全世界一种极为广泛的文化现象。”[100]

他分析指出,鼓之所以成为巫师必不可少的作法工具,可能有以下三点理由。

(一)频率固定的鼓声可以使巫师易于集中自己的精神,并消除其他的分散注意力的刺激。众所周知,对一切神灵的培训而言,精神的高度集中是一最关键的因素。

(二)鼓声和其他的嘈杂的乐声能够干扰正常的心理进程,使精神容易转入另外一种状态。

(三)有频率的鼓声可以影响脑电波,从而改变神经活动。关于此点,内尔(Neher)曾于六十年代发表过两篇文章,并且广为传播。近年来虽有人对其测量脑电波的准确性提出质疑,但就节奏刺激(包括其他的音乐和舞蹈)对人类生理产生的影响而言,此种论点无疑还是值得考虑的。有趣的是,早在两千余年以前,司马迁即曾提出过这种音乐影响生理的理论。《史记·乐书》引太史公曰:“故音乐者,所以动荡血脉,通流精神而和正心也。”应该就是指此而言。[101]

有学者又认为:“从萨满响器的象征意义来看,可以说满族萨满的响器除本身的乐器使用功能外,更重要的则是用以制造神秘、威严的气氛,昭示萨满与神的交往,显示萨满本身的法力这三种象征意义。”[102]萨满响器的这三种象征意义,也是包括法鼓在内的巫术法器普遍具有的特质。

沿历史追溯,先羌文化中的马家窑文化出土的系列舞蹈纹彩陶盆,很大程度上,均可以将之定性为带祭祀性质的原始巫舞。这一悠久的历史传统在羌族社会生活中世代相传至今,无论大小节庆活动,天旱求雨乃至驱秽撵煞等法事,婚丧嫁娶等人生礼仪,羌族的巫师释比都会咏唱经典,且舞且歌。在羌族地区,民间的祭祀性歌舞根据区域的不同,可分为流行于杂谷脑河下游一带的“莫恩纳莎”(羊皮鼓舞)和流行于黑水河一带的“卡斯达温舞”(铠甲舞),其中,尤以2008年被列入第二批国家非物质文化遗产保护项目名录的“羊皮鼓舞”最为著名。

羌族神鼓——羊皮鼓俗称手鼓,又称“铃鼓”,是羌族释比作法时重要的道具,也是羌族口传艺术中常用的辅助乐器,以及羌族口传艺术中巫术类唱经与作法表演最主要的乐器。鼓有两种形制,鼓面均蒙羊皮,鼓音高低不一,鼓槌为竹制,敲击的一端略微呈弓形。一种是圆盆形单面铃鼓,直径大约30~40厘米,鼓边宽约15厘米,鼓柄置于正中,抓柄的长度与鼓面的直径大致相同,左手从背面握柄,为“抓执型”,即“单面抓执式羊皮鼓”,此鼓在四川省汶、茂、理三县羌族巫师中普遍使用。另一种是扇子形双面铃鼓,鼓框和鼓柄为铁制,抓柄端有一装饰环圈,圈内串以数个铜钱,为“握柄型”,即“单面握执式羊皮鼓”。此鼓笔者只在四川省平武县清漪江流域的部分羌族自治乡,看见“端公”表演傩戏时使用,但其与其他省市地区傩戏法器——“神鼓”形制无二。

羌族羊皮鼓,一般分为两种用途。其一,巫器。专门用于祭祀与驱秽等活动中,为释比跳神时所用(表8-10),羊皮鼓“不固定”的特征表现鲜明。巫师手持此鼓跳巫舞,又称“皮鼓舞”或“跳经”,南部羌语称为“莫恩纳莎”。其二,巫器兼乐器。多用于唱经念咒等仪式中,巫师大多以鼓点调节口传节奏,并用以表达情绪和章节转换,羊皮鼓放置于地,位于巫师身前,又带有“固定式”的特征。

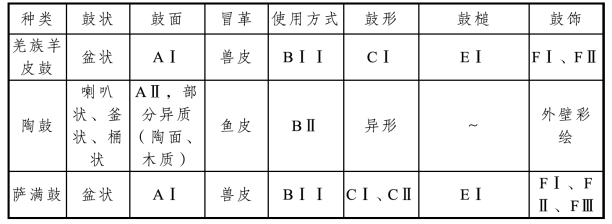

表8-10 释比唱经《绷鼓》中鼓的分类表

(二)古羌陶鼓与皮鼓的关系考辨

本节笔者的研究,延续《阿里岩画中的原始法鼓考》的思路[103],只以“抓执型”单面羊皮鼓为研究、分析对象,以此对羌族羊皮鼓的源流作一个小考。首先对新石器时代黄河上游主要是考古学界认为族属与“古羌”有关遗存中出土的鼓与现今羌族巫师仍在使用的羊皮鼓,两者之间作一比对。

1.文献所记古羌的“土鼓”

依文献所记,古羌以鼓而舞、以鼓而乐的历史十分悠久,其初期的器乐形质应为土鼓,即陶鼓。《礼记·明堂位》便言:“土鼓……伊耆氏之乐。”《吕氏春秋·贵生》云:“其土苴,以治天下。”高诱注:“土,瓦砾也。苴,草蒯也。土鼓、蒯桴,伊耆氏之乐也。”《礼记·郊特牲》云:“伊耆氏始为蜡。”郑注:“伊耆氏,古天子号也,……或云即帝尧。”而《礼记·礼运》孔疏引《正义》:“土鼓为中古神农氏之器也。”《世本·作篇》则云“夷作鼓”“巫咸作鼓”。文献中明言“土鼓为神农氏之器”,这一方面说明,神农氏之时便存在了土鼓;另一方面,土鼓在神农氏时期应是一种代表世俗权力和巫术权力兼而有之的神器。

文献中所言“炎帝”,虽然对于“羌”“姜”孰先孰后的问题学界见解不一,但“炎帝”的传说如真实存在,其应为古羌之先祖,看法却是一致的。如陈连开《宝鸡秦川地区在中华民族一体格局中的地位与影响》一文中说:“炎黄两大集团在距今6000~5000年这个千年纪向西往黄河上游及甘肃地区与今川西北发展,即形成了夏商周三代的氐羌西戎。此所以炎黄禹都有出于西羌的传说之故。”何光岳《氐羌源流史》又证:“羌人乃炎帝神农氏之裔。”[104]

故先从文献所记来看,可知羌人远古有使用土鼓的习俗。

2.考古所见古羌的“陶鼓”

从考古发掘情况而言,在新石器时代与古羌文化遗存相关地点考古发现的“土鼓”,始于陶寺遗址。

费玲伢《新石器时代陶鼓的初步研究》一文,对此有所概述:

在以往的考古工作中,陶鼓时有发现,而真正对陶鼓有所认识,则始于陶寺遗址。该发掘报告称:“在大型墓中,成对的木鼓与石磬、陶异形器(土鼓?)同出,放置位置固定,外壁着彩绘,这种器物上、下口连通,不可能是容器。在大型墓中每与鼍鼓、石磬同出,故而推测或许是古文献中以瓦为匡的‘土鼓’。……关于土鼓,古文献有明确记载,但从未见过实物,这次陶寺遗址出土的标本,假若推测不误,或可弥补这一空白。

其后,青海民和县阳山墓地也发现了陶鼓,发掘简报称:“喇叭状陶器,形制奇特,数量稀少,出土随葬品较丰富的大墓中,当是氏族部落中具有某种权威人物所特有的器物,死后葬入墓中。其乳钉可用来绷兽皮,其用途可能是一种原始的乐器——鼓”。

甘肃永登乐山坪墓地出土的新石器时代陶器的报道中,首次将该类陶器明确定名为陶鼓:“乐山坪出土的这批陶鼓,实为一面蒙革,可能将兽皮进行加工制革,乘湿勾蒙其上,待阴干后即可敲击”[105](图8-2)

图8-2 黄河流域上游史前典型陶鼓

1A型Ⅰ式[北首岭77M 17:(1)]2A型Ⅰ式(原子头F14:2)3A型Ⅰ式(姜寨T283W 277:1)4A型Ⅰ式(姜寨ZHT5M 76:6)5A型Ⅰ式(北首岭T125)6A型Ⅰ式(姜寨ZHT37H493:32)

图据:《新石器时代陶鼓的初步研究》

申莹莹在《中国新石器时代出土乐器研究》中将已确认的100余件新石器时代鼓乐器中的78件纳入类型学研究范畴,共分为:A型(喇叭形)、B型(束腰形)、C型(釜形)、D型(罐形)、E型(筒形)五形。[106]文中划分出的A型和E型文化遗存大多分属马家窑文化与齐家文化,与古羌关系密切,出土典型器物如下。

A型:现藏于甘肃省博物馆属马家窑文化的47251号陶鼓。彩陶质,器由大小、造型不同的两头及细长中腔组合而成。大头部分略呈半球形,口沿内敛,口沿外缘处均匀分布6个鹰爪状倒钩,应为冒革所用;小头部分呈折腹罐口状,口沿略向外翻;两头外沿同侧各有一环形耳;中腔修长,呈圆筒状。三部分以泥条盘筑法接合成形,上下贯通。器体中腔及小头饰黑色宽带纹、斜旋纹、锯齿纹等彩饰。

甘肃永登乐山坪属半山—马厂文化马厂期的179号彩陶鼓。大头部外侈明显喇叭状,小头部缩小简化。器身通体饰黑、红色彩绘。大头部饰旋涡纹,内夹锯齿纹;中腔饰宽带纹,中间夹纹锯齿;小头部饰菱形格纹。

乐山坪马厂期的183号索陶鼓。夹砂红渴陶质,器表较粗糙,与上例形制相似,唯中腔一侧有一扁长鸡冠形一耳,耳上穿三孔,应为系彩带装饰之用。

E型:甘肃庄浪小河村齐家文化的陶鼓。细泥红陶质,鼓身作细长筒状,一头略残,另一头口沿微侈,沿外有一周尖齿状突起。

文中就新石器时代鼓类乐器总体特征有过归纳。首先,就器形来看,“新石器时代鼓类乐器的地域性特征比较明显:A型喇叭形鼓集中于甘、青地区马家窑、半山、马厂文化遗址。AI式主要出现在马家窑文化中,到半山、马厂时期,All式占据明显优势,器体大头部外侈呈明显喇叭形,小头部则有逐渐简化缩小的趋势……E型筒形鼓的出土数量较少且出现时间也较晚。目前可确知的仅陶寺鼍鼓与庄浪小河村陶鼓……从以上各型鼓乐器口沿的形制来看,应均为单面鼓。”其次,就演奏方式而言,“A型鼓鼓身一侧上下均各有一环形耳,应为悬绳所用,据此推测此型鼓可悬奏。至于青海民和阳山陶鼓M60:30腰部的绳勒痕迹反映出该型鼓有作为腰鼓使用的可能”;“D型和E型鼓,因均为平底,植奏的可能性较大。”最后,就乐器材质而言,新石器时代陶鼓占绝大多数,鼍鼓较少。

3.“羊皮鼓”与陶(土)鼓特征对比分析

据不完全统计,至今黄河流域出土的陶鼓约44件,虽可以证明古羌用鼓历史的悠久,但并不能说明羌族“羊皮鼓”与其之间存在的源流关系。将以上鼓形与今羌族“羊皮鼓”相比,我们会发现其形态差异很大,特质完全不同。

就以上出土器物与羌族“羊皮鼓”比较而言,其一,从器形上看,黄河流域出土的陶鼓依其外形的不同,可分釜形、喇叭形、座形、尖底深腹罐形、葫芦形、束腰鼓形、罐形和缸形八型,其中,甘青地区流行喇叭形陶鼓,渭水流域流行釜形陶鼓。[107]其形状与今羌族“羊皮鼓”完全相异,陶寺遗址虽出土有木鼓,但为桶形,也与今羌族“羊皮鼓”的盆形大相径庭。

其二,从冒革材质上判断,因鼓革不易保存,易于朽烂,故今黄河流域出土陶鼓鼓革为何,不好作总体判断,但1978年在山西襄汾陶寺遗址发现新石器时代晚期的鼍鼓实物可作一证:“在大型墓中,成对的木鼓与石磬、陶异形器(土鼓?)同出,放置位置固定。鼓身皆作竖立桶形,当为树干挖制而成,外壁着彩绘。鼓皮已朽,但鼓腔内常见散落的鳄鱼骨板数枚至数十枚不等,由之可证,原以鳄鱼皮蒙鼓,即本文献中记载的鼍鼓无疑。”[108]再以甘肃、青海两地出土的细腰鼓状彩陶器为例,现大多认为是“彩陶细腰鼓”。其中,马厂类型锯齿纹喇叭形陶器1981年青海省民和县新民公社下川口大队阳山小队马厂文化早期大型墓葬出土。左器高35.5厘米,右器高43.5厘米。均为泥质红陶。造型纹饰基本相同。器口呈扁罐状,其下颈部为直筒形,下部扩展为喇叭状。口沿下和喇叭口的边缘上各安一环形纽,以备穿带用,喇叭口上还附有勾状小乳钉一圈。左器口部绘褐色锯齿纹一道,下部绘锯齿纹三道、粗弦纹四道。口沿内饰一圈勾连纹。右器颈部绘多道弦纹,下部绘三道折线纹。器物两头相通;甘肃省永登河桥乐山村出土半山时期喇叭状彩陶鼓,此器呈细腰鼓状。一端呈喇叭状,一端呈广腹罐状,中间为筒状细腰。喇叭口状的一端较大,周身绘有直线圈纹及三角纹饰。广腹罐状的一端较小,也绘有直线圈纹和三角纹饰,并在三角纹饰中填以网状纹饰。较大之喇叭口状的一端,口沿未见彩绘,布有十二枚倒勾状小乳钉。较小之广腹罐状的一端,口沿绘有红褐色粗纹一圈,未见倒勾状小乳钉。喇叭口口沿外侧和广腹罐与筒状细腰的连接处,各有一环形纽。器形与青海“喇叭形陶器”相同。依学者的研究,其特征如下:①两件彩陶器根据环状纽的位置,均应系带平悬之。②登河桥乐山村出土器物,两头相通,一头可能蒙革。故“两面蒙革”之说,看来不是早期而是晚期细腰鼓制度的印象。[109]

关于冒革材质,古籍方面,《山海经·大荒东经》记上古奇兽夔牛“其状如牛,苍色无角,一足能走,出入水即风雨,目光如日月,其声如雷,名曰夔。黄帝杀之,取皮以冒鼓,声闻五百里”;《绎史》卷5引《黄帝内传》又云:“黄帝伐蚩尤,玄女为帝制夔牛鼓八十面,一震五百里,连震三千八百里。”吴任臣《山海经广注》引《广成子传》:“蚩尤铜头啖石,飞空走险。以馗(夔)牛皮为鼓,九击止之,尤不能飞走,遂杀之。”学者又考证,夔与鼍古文相通,可见此时,鼓革大多应为牛皮或鱼皮而成,而在羌族“羊皮鼓”中,羊皮不仅是单纯的冒革材质,在羌族文化中,它本身就是通灵的神圣之物,是羊崇拜行为的典型神显,是这种鼓宗教学意义上最为本质与核心的元素。在西北地区新石器时代遗存中,虽马家窑文化遗址中已出土羊骨,但至青铜时代遗址中出土的山羊和绵羊骨骼才是确凿无疑的家羊,[110]而羊皮鼓之冒革材质——“羊皮”,成为宗教崇拜之物,是人与羊物质关系中密切的产物,这是人与羊精神关系于宗教信仰中发生关联必需的基础与条件,这种基础与条件,只有在驯化羊时期才能得以普遍满足;笔者又证,古羌由原始石头崇拜发展进化出的白石崇拜习俗的成型与成熟期,包括其宗教信仰与巫术行为的成型期,都大致应在齐家文化时期至商之间。[111]这两点决定了今羌族“羊皮鼓”诞生的上限不太可能早于齐家文化时期。

其三,据考证,甘肃、青海两地出土的陶鼓应为细腰鼓,“根据环形纽的位置,似乎应系带平悬之”[112]。也有学者以为,青海省民和县新石器时代的彩陶细腰单面鼓,鼓面一头较小,中部较细,另一头呈喇叭形,器物两头相通,且一头可蒙革,鼓上设两环以绳系于身上拍击;[113]青海同德宗日遗址出土彩陶盆上舞蹈人像中的“双人抬物”彩陶盆,所抬之物疑是鼓,与舞蹈纹彩陶盆联系在一起,先民们手拉手跳仪式性舞蹈,双人拍着大鼓。[114]但无论如何,从出土的其他木、陶鼓形态和体积来看,均平置于地或系带而悬,或双人抬举,应是其主要的演奏姿势,这与现今羌族羊皮鼓“抓执型”的特点完全相异。

费玲伢认为“鼓匡和鼓革是构成陶鼓的最主要条件,所以第一、二条标准代表了判断是否为陶鼓的基本要素”,[115]这两点其实也是判断与区分鼓的种别与源流关系的标准之一,从以上标准分析对比可以看出,西北地区新石器时代诸多遗存出土的土鼓,与今羌族“羊皮鼓”似乎并无源流关系。(表8-11)

表8-11 羌族羊皮鼓与土鼓特质对比

4.羊皮鼓与萨满鼓关系考辨

笔者认为,羌族“羊皮鼓”在形态与功能上,更近于亚洲大陆腹地的北亚阿尔泰语系中萨满的神鼓“依木钦”,即萨满的“单面抓执式皮鼓”。在该片区域的埃文克人(Evenki)、奥斯加克人(Ostyak)、吉利亚克人(Gilyak)、布里亚特人(Buryat)、图瓦人(Tuvinian)、雅库特人(Yakut)、堪察加人(Kamchadal)以及萨莫耶德人(Samoyed)、杜科哈人(也称察坦人或查唐人,Tsaatan)中,以上族群虽分布区域不同,但均信仰万物有灵观,其萨满鼓与今中国满族、蒙古族、达斡族尔、赫哲族、鄂温克等民族具有基本相同的形制特征,即:①鼓形为圆形或椭圆形,以圆形居多;②蒙皮:均为单面;③鼓圈与鼓身:宽窄大小不一,无定型,但鼓圈与鼓身木制;④鼓槌:按形状划分有棒式、锤式、鞭式、铲式,木制;⑤鼓饰:多为金属环或铃;⑥执鼓方式:为典型的“抓执型”(抓鼓),在鼓背设绳索或木架抓而执之,木架又可分为“双梁并列”“双梁十字”与“单梁式”三类。[116]以上六大特征,几乎一一又完全与羌族“羊皮鼓”吻合。(图8-3)

图8-3 羌族“羊皮鼓”(左)与西伯利亚雅库特人的萨满鼓(右)

右图据:《人类与宗教》[117]

特别重要的一点在于,正如笔者在论文《阿里岩画中的原始法鼓考》中所言,皮鼓蒙皮(鼓革)的形态(单或双面,非材质也)为其“文化DNA”,与羌族“羊皮鼓”一样,萨满神鼓也均为单面蒙皮;在另一巫鼓文化的“文化DNA”点上,即执鼓方式,也与羌族“羊皮鼓”完全相同,[118](图8-4)木架类型中的“双梁十字”与“单梁式”,也是羌族“羊皮鼓”至今仍在使用的方式,特别是“单梁式”,至今所见仍十分普遍。这点从羌族羊皮鼓与古羌陶鼓、萨满鼓(AⅠ+BⅡ,单面+不固定类抓执式)的特质对比表中能得到更为直观的认知(表8-12)。

图8-4 羌族“羊皮鼓”(左)与通古斯人萨满鼓(右)执鼓方式

右图据:《人类与宗教》[119]

正如前文所言,因羌族“羊皮鼓”与萨满鼓均为“单面不固定类抓执式”皮鼓,故在此只以之为对象,相联陶鼓再列出相应分类标准,关于皮鼓的更多详尽分类标准,可参见笔者拙作《阿里岩画中的原始法鼓考》,不再赘述:

A.冒革面数,下分:AⅠ单面,AⅡ双面;

B.使用方式,本书中只涉及以下分类:BⅡ式不固定类抓执式(鼓内把手),BⅡ固定类;

C.鼓形类,本书中只涉及以下分类:CⅠ为圆形,CⅡ为椭圆形(蛋圆形);

E.鼓槌类,为便于羌族“羊皮鼓”比对,本书中只涉及以下分类:EⅠ为棒式;

F.鼓饰类:FⅠ为金属环或铃,FⅡ为飘带(纸或布质),F Ⅲ为鼓面绘巫符(图)。

表8-12 羌族羊皮鼓与古羌陶鼓、萨满鼓(AⅠ+BⅠ Ⅰ)特质对比表

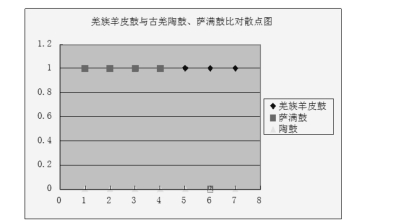

注:~表不详

从以上特质对比表可以看出,在古羌陶鼓和萨满鼓之间,羌族羊皮鼓与前者特质几乎完全相左(陶鼓是否有鼓槌之类,或鼓槌之形态之大多已不可考),而与后者特质高度相似;从以下羌族羊皮鼓与陶鼓、萨满鼓比对散点图(图8-5)我们也可以看出,羌族羊皮鼓与萨满鼓近似点完全重合,显示出一致、共向的同类性与“文化DNA”的同源性,而与陶鼓线性分离,显示出是两种完全不同的类型。同样的情况与完全相同的结果也出现在上表七大特征的关键数据点的比对折线图中(图略)。

图8-5 羌族羊皮鼓与陶鼓、萨满鼓比对散点图

注:本表中羌族羊皮鼓以上表中七大特征为母本指标,数据为1,对比标本与之相合为1,相反为0,多样化为1+N。

萧梅在论文《响器制度下的“巫乐”研究》中,不仅认为刘桂腾将国际学界的萨满鼓研究从北纬45度南移至北纬40度是突破性研究,而且认为,这个纬度还可南移,举证中也谈到羌族羊皮鼓,事实上,也是将羌族羊皮鼓视为与萨满鼓是同一类型的。[120]

5.兼论羌族巫术文化与萨满文化的关系

人们普遍认为,作为一种原始巫术行为,萨满应萌芽于人类社会的蒙昧时期,兴起并繁荣于母系氏族社会,其在全球范围内的早期原始宗教中都有所体现。在亚洲大陆腹地,古亚细亚语诸族、通古斯—满语诸族、萨莫耶德语诸族、乌戈尔语诸族、南西伯利亚诸族等中,均流行萨满术。通过考古证明,北亚萨满教,在西伯利亚地区以贝加尔地区考古为例,这一地区萨满教约起始约在公元前2千纪中叶;[121]在中央亚细亚地区,如托卡列夫所言,萨满术也是其原始社会最主要的宗教信仰形态。色音在《萨满教与南方民族民间宗教比较研究》中认为,藏族的本教巫师、彝族的苏尼、纳西族的桑尼以及羌族的端公等民间巫师和北方民族萨满的巫师之间具有很多相似之处,“尽管各民族对本民族巫师的称谓各自不同,但从其宗教特征来看具有明显的萨满教特征,所以借用宗教人类学上通用的‘萨满教’这一术语来统称各民族中流行的民俗宗教是完全可以的。”[122]班玛更珠认为:“利用比较宗教学的研究方法,从灵魂观、神灵观和神性观等三个方面对藏族本教、古波斯祆教和我国北方民族萨满教的宗教观念进行对比研究,可看出本教、祆教和萨满教在宗教观念之间的异同及三者都存在的二元论、三界观和多层天界观等文化元素,而原始宗教意义上的本教和萨满教在宗教观念上则具有更多相似点。”[123]钱安靖坚持胡鉴民的看法,认为羌族原始宗教与北方民族萨满教相类:“羌民的宗教文化却与亚洲北部各民族和我国阿尔泰语系各民族相似,宗教观尚滞留于灵气和灵物崇拜,表现为亚洲北部寒带文化圈宗教信仰的特征。羌民的巫师羌语称‘比’或‘释比’,与亚洲北部各民族的萨满相似。羌族先民原为亚洲北部民族之一,其宗教文化与此文化圈相调适,亦属当然。”[124]他进一步分析认为,羌族原始宗教与北方民族萨满教的相似体现在以下两个方面:宗教观和崇拜对象相类;神职人员及其职能相类;“这些都说明,羌族原始宗教与北方民族萨满教,作为宗教文化,是属于同一类型的”[125]。

这些理论的分析和认定,和笔者在论文《阿里岩画中的原始法鼓考》中对阿尔泰等语系至汉藏语系诸族22种“单面抓执式皮鼓”的类型学统计筛选和典型特质的量化推算,其结果完全是吻合的,即今羌族羊皮鼓与原始斯巴本法鼓同源而异流,其原型均来源于新石器时代的原始萨满鼓。[126]对此,钱文也认为:“从法器来看,北方民族的萨满和羌族的释比法器均较多,但其共同特点是对鼓非常重视。不但有种种神话传说,甚至鼓的形制,都有特殊规定。羌族的释比也非常重视鼓,不仅有神话传说,在释比经中还专门有鼓的唱经。对鼓的形制与萨满也很相似。鼓成了一种宗教文化的象征物。”[127]

麦高文认为:“中央亚细亚为西方和东方的中介者,此举实足以重大影响全人类的文化发展,我们于此,但举二三重要之例。这些文化特征的互相交换,其开始远在有史纪录之前。”[128]国内现有许多学者将萨满教文化作为中国北方的文化源头之一加以重新审视和研究。[129]萨满神鼓与羌族“羊皮鼓”之间的诸多共因,以及联系到中国北方和西北少数民族在新石器时代广泛的迁徙与文化交流,笔者认为,不排除二者之间存在着除了文化扩散以外更深层次与更广范围上的联系。

以学界研究为例,李星星以为:

本波可能发源于一种古老的、其根源深厚的、发展程度高于一般的原始宗教。其发源地当在西部,很可能是在西亚区域或扩及中亚。笔者猜想其原始名称可能就是“萨满”。萨满比所有宗教都更早地在广泛领域里传播。“十三”的时空观可能就在其中,以至成为世界性的原始文化要素。古代地中海地区、中国古代的“十三”观念,以及北美玛雅“十三重天”的观念,阿兹特克祭司与占星术联系的十三个月的“托诺拉马特”历等等,均可以资比较。前述伽本即雍中本以前藏地原始宗教“实不知其所名”,现在来看,其名可能就是与“萨满”发音近似的“西瞒”、萨巴、什巴或斯比之类。[130]

就此段论证而言,依北部羌语区的羌人传说,“西瞒”也为其巫师的祖先之一,“斯比”为尔苏藏族的巫师,其称谓也与羌人“释比”完全一致,李星星将萨满教—本波—羌族巫术文化三者结合于他提出的“藏彝走廊本波文化带”加以研究,注意到了后两者与萨满教天然的联系,是与历史事实的客观性相合的,如西北羌人的内迁,吐蕃早期与古羌之间的联系,等等。笔者认为绝非是“泛萨满主义”的模糊定义。[131]

又以出土文物为例,如神杖,现大多认为应为印欧语系与阿尔泰语系中巫师的标志性物件。羌族释比法器中也必有神杖,其形状也与萨满神杖一致,即杖头饰有神偶像,神杖下端楞尖。萨满神杖木柄多用蛇皮包缠,英国人托马斯20世纪初在羌区所见一古老神杖,整个杖身从下至上饰有一条蜿蜒盘旋的蛇,其形制与北亚萨满蛇皮缠杖的习俗似有内在的关联。

再以近来考古发现为例,有学者已论证,在卡约文化(1600B.C.—600B.C.)的丧葬礼仪中,二次葬以及断身(包括砸碎头骨和断指)习俗都源于古老的萨满教,是萨满教典型的仪式和特点。[132]这足以证明远古羌人确曾深受萨满教影响。再以新疆于田县流水墓地为例,这是一处距今3000年前的青铜时代遗址,墓葬皆由石围或石堆与竖穴土坑状墓室两部分构成,有的石堆或石围表面有焚烧痕迹,部分石堆上还发现炭灰、烧土和烧骨;人骨多以二次葬形式分层埋葬,个别完整的人骨为侧身屈肢,陪葬家畜以山羊为主,陪葬双耳陶罐、石珠和砺石;特别是M26石围墓中3号人骨(15~20岁女性)仰身高屈肢,左下肢还压着一块石头,这都是明显带“羌”因素的文化特征:“从墓葬形制和丧葬习俗来看,流水墓地与位于昆仑山以西的巴基斯坦北部毽陀罗地区提马尔伽哈墓地为代表的‘残肢葬’文化较为接近。随葬品中,陶器的器形与乌兹别克斯坦费尔干纳盆地的楚斯特文化陶器(如双耳罐、杯、钵等)有相近之处。但器形和纹饰均类似的陶器,目前已知的资料仅有西藏拉萨河谷曲贡墓地出土的个别单耳陶罐。新疆地区已发现的考古学文化中,这类陶器纹饰尚未见到;至于在且末扎滚鲁克墓地等文化遗存中发现器形类似的陶器,年代差距较大,可能是继承了流水墓地的陶器风格。铜刀的整体风格,与新疆察吾乎沟文化出土的铜刀(IVM176:7、IVM4:14)和哈密焉不拉克墓葬的同类器(M175:36)均类似。铜、金质的铃式耳坠与西伯利亚地区早期斯基泰文化中的耳环样式相似。铜马镳、马衔及带尾钩的箭簇,则与西伯利亚阿尔瓒(Arzan)的出土器物相近。”[133]这一方面说明流水墓地文化与种族的多元融合与复杂,另一方面也证明,当地文化中有源自中亚与西伯利亚文化因素的存在,众所周知,此两地区长期盛行萨满教,而且历史十分久远。

而在学界认定族属“古羌”的辛店文化中,如汤惠生便认为:“辛店文化中的‘双勾太阳纹’应是萨满教中宇宙山(包括宇宙树)直接符号化表现(有的与此图案相伴的还有狗、羊、鸟、鹿等动物),其最终的文化内涵是死亡与再生二元对立中对再生这一肯定因素的崇尚。马家窑彩陶纹饰以其流畅的圆点涡纹而著名,按金布塔的观点来看,这是表现‘生命生成过程’的图案。其中圆点即为孕育生命的‘卵’,而涡纹则是表示‘生成’和‘变成’的图案,这种‘生成’的图案除涡纹外,尚有十字纹、太阳纹等。我们将保加利亚、乌克兰和甘青地区出土的新石器时代彩陶上所谓的‘生成’图案放在一起比较一下,会发现它们之间有着惊人的相似之处。由此可见萨满教二元对立思维在古代社会的普遍性,及其对于人们日常生活诸方面的普遍影响。”[134]

从以上研究分析、考古发掘和相关考证来看,“古羌”文化基因应与萨满文化存在天然的联系。宋兆麟曾提出,中国东北、北方、西北转向西南,有一条文化带,有不少相近文化:“在半月形文化带有突出的信仰,早期普遍信仰萨满教,至今在北方十多个民族中还信奉萨满教,西南民族也有不少萨满信仰内容,其特点是神灵附体、多神性,信仰对象多自然现象。”[135]钱安靖进一步认为:“根据我们近两年的调查,结合文献资料,还可以从其他方面论证这个问题。《说文解字》:羌本西戎,主牧羊,故羌字从羊人,固以为号;又羌从羊儿。史籍谓古羌人所居无常,随畜逐水草,为游牧部族,尔后其一支徙居崛江上游。羌族端公的唱经之一《羌戈大战》亦称:羌族祖,先游牧于大草原之上,后被魔兵驱赶,乃集众西行,到川青之间的‘补孕山’时,再被迫东南下,越大雪山,抵‘日兹’(松潘)境,然后迁到茂汶。这说明羌族先后与亚洲北部雅库特、布里亚特以及阿尔泰系各民族,在远古均为北方大草原上的游牧部族。据史籍记载,我国东北的女真、蒙古、赫哲、鄂伦春等族都曾崇奉萨满教,直到解放前,赫哲、鄂济春等族仍然信奉萨满教,把跳神的人称为‘萨满’。据上述情况,我们认为说羌族端公是萨满,是有历史根据的。”[136]而羊皮鼓与萨满鼓的同源性,正是构成此关系的重要物证。

这一切再次证明,包括今羌族在内的整个中华民族的文明史,是不同历史阶段各个民族融合与团结的产物,也是不同民族之间文化交流与互动的产物。

另一方面,孟慧英在论及中国原始宗教研究的方法论时认为,中国原始宗教历史漫长,状况极其特殊、复杂,它的特点包括历史延续的复杂性、类型的丰富性、演变方式的多样性等,“无论考古发现,还是民族调查都表明,中国原始宗教包含着不同发展阶段和历史形态。这种状况要求我们把不同类型的宗教文化现象经过具体深入的分析后,纳入中国原始宗教文化的各个发展阶段,进行纵横交错的整体构思”[137]。笔者以为,在研究中国原始宗教过程中充分注意不同区域之间的差异,固然是个重要方面,但差异并不等于孤立,鉴于历史上长期的民族与文化融合的总体背景,起码对于羌族而言,早期,“羌”本为泛称,[138]以后,迁徙与融合、分化又几乎成了整个民族发展与演化进程中基本的部分,在对羌族原始宗教研究的过程中,关注其历史上曾有过的融合与互动,比偏于强调现今的差异,也许更能还原出历史的本来与经过。汤清琦在文中,对此也有过表述:“至少从新石器时代晚期开始,东北至西南边地的半月形地带就出现了一条萨满教文化带,并延续到近现代。究其原因,一是相似的自然生态环境造成相似的经济文化类型。在上述区域内,多是高原灌木丛和草原,自古是畜牧或半农半牧民族繁衍生息的场所;二是民族迁徙促进了该文化带的形成和发展,最终也导致了它的没落。自新石器时代晚期,半月形边地以南和以东逐渐为农耕民族占据,北方或西部的游牧民族也逐渐迁徙。但由于人为压力,他们通常只能沿长城一带和青藏高原东部移动,在迁徙中扩大了这些民族的思想观念和宗教文化的交流。加速了萨满教的成熟,尤其是原居于西北的氐羌系民族南迁,扩大了萨满教的影响范围。”[139]

也许,“同中求异”与“异中求同”相结合,兼及古羌自身特有的漫长的历史演化路径,多学科交叉比对和辨析,对于我们研究今羌族释比文化的缘由与结构构成,无疑是相当关键的。如四川羌区营盘山遗址出土陶质雕塑人面像与哈休遗址出土的陶塑人面像和北方萨满教的丧葬面具之间是否有关;[140]族源认为与古氐羌有联系的尔苏藏族独特的“起骨色”丧葬仪轨中,以牙齿、头发代替逝者的灵魂和肉体正式入葬,其观念、行为与萨满教的“头骨崇拜”——即认为“魂寓于牙齿、头发、头骨之中”[141]——之间是否同源,这些问题,如本文以“单面抓执式皮鼓”为具体分析对象所引申出的“羌族巫术文化与萨满文化关系”问题一样,都可以从不同角度和方面,在深入和多元化的研究中,以一个个点汇成面,逐渐勾勒出羌族释比文化更为清晰的原貌,组织出羌族释比文化的结构特征与构成,而这一切,也正是今天羌学界过多偏于“就(今)羌论(古)羌”的现状中迫切需要改进的。

这几年,在对羌族巫术文化的比较学研究中,其与本波(吐蕃早期)宗教文化的关系研究开始多了些,但就羌族巫术文化与萨满文化关系的专题研究,似乎除了早年钱安靖有过极富开创性的工作,发表了几篇论文,[142]以后就无人再续了。笔者在此书愿继续前辈工作,乐于“狗尾续貂”也。

【注释】

[1]鲁特·克吕格尔,女,犹太裔女作家,纳粹屠杀犹太人暴行的亲经者与幸存

[2][美]罗伯特·莫菲:《文化和社会人类学》,北京:中国文联出版公司1988年版,第137页。

[3]羌族房顶供奉的五方神,“五方”是方位的泛指,具体神灵与具体方向说法不一,难以确认。

[4]孟燕、归秀文、林忠亮编:《羌族民间故事选》,上海:上海文艺出版社1994年版,第5页。

[5]申晓虎、陈建明:《叶长青康藏民族学研究综述》,载《西南民族大学学报》(人文社科版),2010(10)。

[6]申晓虎:《比较的视角:叶长青康区宗教文化研究探析》,载《北方民族大学学报》(哲学社会科学版),2011(1),第122页。

[7]冯宪华:《近代内地会传教士叶长青与川边社会——以〈教务杂志〉史料为中心的介绍探讨》,载《西藏研究》,2010(6)。

[8][英]陶然士著,吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第119页。

[9][英]陶然士著,吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第195页。

[10][美]葛维汉著,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社2004年版,第52页。

[11][美]葛维汉著,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社2004年版,第27页。

[12][美]葛维汉著,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社2004年版,第101-102页。

[13]徐嘉瑞:《大理古代文化史》,北京:中华书局1978年版,第290页。

[14]〔民国〕张宗南:《萝菔寨羌民的端公》,载《边疆服务》,1943(2)。

[15]〔民国〕教育部蒙藏教育司编:《川西调查记》,辽阳书社1943年版。

[16]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,载《边疆研究论丛》,1941。

[17]〔民国〕胡鉴民:《羌民的经济活动型式》,载《民族学研究集刊》,1944。

[18]〔民国〕编者:《本刊宗旨》,载《边疆服务》,1943年(创刊号),第26页。

[19]〔民国〕周蜀蓉:《〈边疆服务〉评述》,载《西南民族大学学报》(人文社科版),2010(4)。

[20]〔民国〕刘恩兰:《松理茂汶的介绍》,载《边疆服务》,1934(2),第3页。

[21]〔民国〕张宗南:《萝菔寨羌民的端公》,载《边疆服务》,1934(2),第19页。

[22]〔民国〕鲁愚:《闲话羌民》,载《边疆服务》,1945(8),第18页。

[23]〔民国〕范文海:《羌区旅行记》,载《边疆服务》,1948(7,8)。

[24]〔民国〕海秋:《四川西北区概況》,载《边疆服务》,1948(9,10)。

[25]〔民国〕王文萱:《四川西部羌人之信仰》,载《旅行杂志》,1944(1),第117-118页。(https://www.xing528.com)

[26]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,载《边疆研究丛刊》,1941年。

[27]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,载《边疆研究丛刊》,1941年。

[28]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,载《边疆研究丛刊》,1941年。

[29]〔民国〕王文萱:《四川西部羌人之信仰》,载《旅行杂志》,1944(1)。

[30]〔民国〕鲁愚:《闲话羌民》,载《边疆服务》,1945(8)。

[31]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,转引李绍明、程贤敏编:《西南民族研究论文选:1904—1949》,成都:四川大学出版社1991年版,第195-196页。

[32]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,转引《西南民族研究论文选:1904—1949》,成都:四川大学出版社1991年版,第196-197页。

[33]黄芳:《中国第一本旅行类刊物——〈旅行杂志〉研究》,湖南师范大学博士学位,2005年。

[34]〔民国〕上海中国旅行社:《旅行杂志》,1944年第18卷第1期,第117页。

[35]何愈:《西南少数民族及其神话》,北京:新世纪出版社1951年版,第55-56页。

[36]〔民国〕范文海:《羌区旅行记》,载《边疆服务》,1948(7,8)。

[37]〔民国〕胡鉴民:《羌族的信仰与习为》,传引吕大吉、何耀华主编:《中国各民族原始宗教资料集成:纳西族卷.羌族卷.独龙族卷.僳僳族卷》,北京:中国社会科学出版社2000年版,第478页。

[38]王明珂:《根基历史:羌族的弟兄故事》,转引黄应贵主编:《时间、历史与记忆》,中国台北:中央研究院民族学研究所,1999年版。

[39]王明珂:《根基历史:羌族的弟兄故事》,转引黄应贵主编:《时间、历史与记忆》,中国台北:中国台北研究院民族学研究所,1999年版。

[40]《文学史》此处引于“《民间》(中)”,作者“汪和明”为原引处误记,真实作者应为“王和明”。

[41]周辉枝、鞠莉:《中国羌族故事精选》,北京:台海出版社2010年版,第40页。

[42][法]马塞尔·莫斯:《巫术的一般理论:献祭的性质与功能》,桂林:广西师范大学出版社2007年版,第37页。

[43]这种隐约表现族群与文化碰撞的故事,也见于流传于该村的传说《罗乌布的故事》以及相邻杨柳寨的《素果木的故事》中。

[44]茂县羌族文学社编辑:《西羌古唱经》(内部资料),茂县:茂县羌族文学社2004年版,第1页。

[45]马成富:《掀开羌族〈释比史诗〉神秘的面纱》,参见《阿坝师范高等专科学校学报》,2006(3)。

[46]段宝林:《民间长诗分类问题的理论创新——兼论民间抒情长诗之艺术特色》,参见《贺州学院学报》,2007(1)。

[47]向柏松:《民间叙事长诗的艺术特征及民间抒情长诗的分类》,参见《湖北民族学院学报》(哲学社会科学版),2009(5)。

[48]“那萨”(又译“纳萨”)为南部羌语,意为“供白石的塔子”,北部羌语称“纳克萨”。

[49]李绍明:《〈羌族释比经典〉评议》,载《阿坝师范高等专科学校学报》,2009(2)。

[50]羌人信仰中的“白石”为神的泛称,指代广泛,最重要为天神,故“敬火神”唱经中反而不见“白石”,但因“盗火说”故收入。

[51]眉毛石:指突出墙面的片石块。

[52]原书中有两处将“石”误写为“舌”,引文中笔者加以更正。

[53]沈仲常、黄家祥:《白石崇拜遗俗考》,载《文博》,1985(5)。

[54]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,载《考古学报》,1974(2)。

[55]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地》,载《考古学报》,1975(2)。

[56]甘肃省文物考古研究所《:甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报》,载《文物》,2009(10)。

[57][英]麦克斯·谬勒:《宗教的起源与发展》,金泽,译,上海:上海人民出版社2010年版,第109页。

[58]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,载《考古学报》,1974(2)。

[59]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地》,载《考古学报》,1975(2)。

[60]甘肃省博物馆:《甘肃武威皇娘娘台遗址发掘报告》,载《考古学报》,1960(2)。

[61]钱耀鹏、周静、毛瑞林,等:《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘的收获与意义》,载《西北大学学报》(哲学社会科学版),2009,39(5)。

[62][民国]庄学本:《羌戎考察记》,上海:上海良友图书印刷公司1937年版,第34页。

[63]宋兆麟:《后洼遗址雕塑品中的巫术寓意》,载《文物》,1989(12)。

[64]瞿明安:《沟通人神:中国祭祀文化象征》,成都:四川人民出版社2015年版,第28页。

[65]宁夏文物考古研究所、中国历史博物馆考古部:《宁夏菜园:新石器时代遗址、墓葬发掘报告》,北京:科学出版社2003年版。

[66]刘宝山、窦旭耀《:青海化隆县下半主洼卡约文墓地第二次发掘简报》,载《考古与文物》,1998(4)。

[67]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地》,载《考古学报》,1975(2)。

[68]乔虹:《卡约文化的丧葬礼仪》,载《青海民族研究》,2002(1)。

[69]甘肃省博物馆:《甘肃武威皇娘娘台遗址发掘报告》,载《考古学报》,1960(2)。

[70]夏鼐:《考古学论文集》,北京:科学出版社1961年版,第27页。

[71]夏鼐:《考古学论文集》,北京:科学出版社1961年版,第28页。

[72]夏鼐:《考古学论文集》,北京:科学出版社1961年版,第30页。

[73]中国社会科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,载《考古学报》,1974(2)。

[74]胡俊锋、陈思然:《从墓葬空间对死者世界的“他者”建构看生者的自我形象》,载《现代人类学通讯》,2013(7),第126页。

[75]徐克谦:《美国汉学界对中国古代宗教的研究》,载《文史知识》,1997(7)。

[76]管振湖:《巫术·译后记》,转引[法]让·塞尔韦耶:《巫术》,管振湖,译,北京:商务印书馆1998年版,第176页。

[77][英]陶然士:《羌族宗教的基本精神理念》,蒋庆华,译,转引吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第215页。

[78][英]陶然士:《羌族宗教的基本精神理念》,蒋庆华,译,转引吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第227页。

[79][英]陶然士:《中国最早的传教士:古代“以色列人”》,[英]白洁,译,转引吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第353页。

[80][英]陶然士:《中国最早的传教士:古代“以色列人”》,[英]白洁,译,转引吴达民、谌海燕整理:《陶然士作品选译》,成都:巴蜀书社2016年版,第211页。

[81][美]葛维汉著,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社2004年版,第58页。

[82][美]葛维汉著,李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社2004年版,第62-65页。

[83]黎光明、王天元著,王明珂校:《川西民俗调查记录1929》,中国台北:中国台北研究院历史语言研究所2004年版,第176页。

[84]黎光明、王天元著,王明珂校:《川西民俗调查记录1929》,中国台北:中国台北研究院历史语言研究所2004年版,第172-173页。

[85][民国]王文萱:《四川西部羌人之信仰》,载《旅行杂志》,1944(1),第124页。

[86][民国]吴祖黎:《萝菔寨的阴历十月初一》,载《边疆服务》,1946(11),第29页。

[87][民国]张宗南:《萝菔寨羌民的端公》,载《边疆服务》,1934(2),第17页。

[88]有部分出版物未注明口述者、采录者以及时间、地点等资料,以“口述者不详”标注。

[89]汶川县人民政府:《羌族释比的故事》(内部资料),汶川:汶川县史志办2006年版,第11页。

[90]朱金龙口述:《经书的遗失》,转引何斯强主编:《羌族:四川汶川县阿尔村调查》,昆明:云南大学出版社2004年版,第238页。

[91]佚名:《打“羊皮子”的来历》,转引冯骥才主编:《羌族口头遗产集成·神话传说卷》,北京:中国文联出版社2009年版,第322-323页。

[92]李祥林:《羌族羊皮鼓及其传说的文化底蕴透视》,载《民间文化论坛》,2013(3)。

[93]丁乃通:《中国民间故事类型索引》,郑建成,等,译,北京:中国民间文艺出版社1986年版,第10页。

[94][德]艾伯华:《中国民间故事类型》,王燕生、周祖生,译,北京:商务印书馆1999年版,第435页。

[95]丁乃通:《中国民间故事类型索引》,郑建成,等,译,北京:中国民间文艺出版社1986年版,第20页。

[96]陈兴龙:《羌族释比文化研究》,成都:四川民族出版社2007年版,第195-196页。

[97]苏北海:《新疆岩画》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社1994年版,第301页。

[98][美]弗朗兹·博厄斯:《原始艺术》,金辉,译,上海:上海文艺出版社1989年版,第324页。

[99]瞿明安:《沟通人神:中国祭祀文化象征》,成都:四川人民出版社2005年版,第164页。

[100]童恩正:《中国古代的巫、巫术、巫术崇拜及其相关问题》,转引童恩正文集:《人类与文化》,重庆:重庆出版社2004年版,第333页。

[101]童恩正:《中国古代的巫、巫术、巫术崇拜及其相关问题》,转引童恩正文集:《人类与文化》,重庆:重庆出版社2004年版,第333页。

[102]张晓光、刘希仁:《满族萨满响器的应用及其象征意义》,载《黑龙江民族丛刊》(季刊),1998,54(3),第92页。

[103]辛怡华:《秦川地区早期农业文化在中华民族一体格局中的地位》,载《宝鸡社会科学》,2001(4)。

[104]何光岳:《氐羌源流史》,南昌:江西教育出版社2000年版,第193页。

[105]费玲伢:《新石器时代陶鼓的初步研究》,载《考古学报》,2009(3),第296页。

[106]申莹莹:《中国新石器时代出土乐器研究》,北京:中央音乐学院博士论文,中国古代音乐史,2012。

[107]费玲伢:《新石器时代陶鼓的初步研究》,载《考古学报》,2009(3),第299页。

[108]中国社会科学院考古研究所山西工作队、临汾地区文化局:《1978-1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报》,转引解希恭主编:《襄汾陶寺遗址研究》,北京:科学出版社2007年版,第50页。

[109]牛龙菲:《有关新石器时代的彩陶细腰鼓资料》,载《音乐研究》,1987(1),第107-108页。

[110]焦虎三:《甲骨文中的“羊”与“羌”》,载《阿坝师范高等专科学校学报》,2011(1)。

[111]焦虎三:《释比文化的渊源与社会功用》,载《四川民族学院学报》,2013(3)。

[112]逯克胜:《古羌乐舞初考》,载《西藏大学学报》(社会科学版),2012,27(4),第88页。

[113]牛龙菲:《有关新石器时代的彩陶细腰鼓资料》,载《音乐研究》,1987(1),第107-108页。

[114]逯克胜:《古羌乐舞初考》,载《西藏大学学报》(社会科学版),2012,27(4),第88页。

[115]费玲伢:《新石器时代陶鼓的初步研究》,载《考古学报》,2009(3),第298页。

[116]a.刘桂腾:《西伯利亚诸族与满族萨满的象征——鼓的音乐学比较》,载《乐府新声》(沈阳音乐学院学报),1999(3);b.王宏刚、富育光:《萨满神鼓探微》,载《北方文物》,1992,29(1);c.刘桂腾:《中国东北阿尔泰语系诸族的萨满乐器及其文化特征》,载《中国音乐学(季刊)》,2004(2)。

[117][苏]谢·亚·托卡列夫:《人类与宗教》,谢庆征,译,北京:中央编译出版社2009年版,第59页。

[118]焦虎三:《阿里岩画中的原始法鼓考》,载《西藏研究》,2015(4)。

[119][苏]谢·亚·托卡列夫:《人类与宗教》,谢庆征,译,北京:中央编译出版社2009年版,第29页。

[120]萧梅:《响器制度下的“巫乐”研究》,载《民族艺术》,2013(2),第33页。

[121]孟慧英:《考古与萨满教》,载《北方文物》,2002(1),第84页。

[122]色音:《萨满教与南方民族民间宗教比较研究》,载《云南社会科学》,2000(3)。

[123]班玛更珠:《比较宗教学视野中的本教、祆教与萨满教的宗教观念》,载《西北民族大学学报》(哲学社会科学版),2008(1),第33页。

[124]钱安靖:《论羌族原始宗教与北方民族萨满教相类》,载《宗教学研究》,1990(Z2),第39页。

[125]钱安靖:《论羌族原始宗教与北方民族萨满教相类》,载《宗教学研究》,1990(Z2),第39页。

[126]焦虎三:《阿里岩画中的原始法鼓考》,载《西藏研究》,2015(4)。

[127]钱安靖:《论羌族原始宗教与北方民族萨满教相类》,载《宗教学研究》,1990(Z2),第43页。

[128][美]麦高文:《中亚古国史》,章巽,译,北京:中华书局1958年版,第15页。

[129]孟慧英:《考古与萨满教》,载《北方文物》,2002(1),第84页。

[130]李星星:《藏彝走廊本波文化带概论》,载《广西民族大学学报》(哲学社会科学版),2008,30(6),第28页。

[131]郭淑云:《中国萨满教若干问题研究述评》,载《民族研究》,2011(3)。

[132]乔虹:《卡约文化的丧葬礼仪》,载《青海民族研究》(社会科学版),2002,33(1)。

[133]巫新华、艾力:《新疆于田县流水青铜时代墓地》,载《考古》,2006(7)。

[134]汤惠生:《青海史前彩陶纹饰的文化解读》,载《民族艺术》,2002(2),第155页。

[135]宋兆麟:《古代器物溯源》,北京:商务印书馆2014年版。

[136]钱安靖:《论羌族巫师及其经咒》,载《宗教学研究》,1986年,第82页。

[137]孟慧英:《关于中国原始宗教研究的思考》,载《西北民族研究》,2009(3),第124页。

[138]焦虎三:《甲骨文中的“羊”与“羌”》,载《现代人类学通讯》,2012,6(e16)。

[139]汤清琦:《论中国萨满教文化带——从东北至西南边地的萨满教》,载《宗教学研究》,1993(Z2),第76页。

[140]郭淑云:《萨满面具的功能与特征》,载《民族研究》,2001(6)。

[141]郭淑云:《北方丧葬面具与萨满教灵魂观念》,载《北方文物》,2005,81(1)。

[142]钱安靖关于羌族巫术文化与萨满文化关系专题研究主要有:a.《论羌族巫师及其经咒》,载《宗教学研究》,1986年;b.《论羌族原始宗教》,载《社会科学研究》,1990(5);c《.论羌族原始宗教与北方民族萨满教相类》,载《宗教学研究》,1990(Z2);d.《羌族原始宗教今昔》,载《宗教学研究》,1994(4)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。