对于古羌的白石崇拜习俗,沈仲常、黄家祥等学者认为其源远流长:古羌“对石头的崇拜在齐家文化以前就已经出现,前面述及半山一马厂文化的墓葬中随葬有砾石、小白石的现象恰是一个很好的证据。羌人对石头的崇拜除可上追到新石器时代晚期的半山—马厂文化,当这种对石头的崇拜成为羌人固定的宗教习俗后,在进入青铜器时代的卡约石棺葬文化中就保存下来,以后便留下很多的民间传说。例如羌人奉白石为最高的天神”,同时认为“这种石头崇拜在它们的发展过程中,除去宗教和巫术的意义之外,可能附带的寓有纪念性和标志的意思”[53]。

笔者认为,判定古羌石头崇拜习俗最早产生于马家窑文化中、晚期是完全合理的,从发展角度而言,综合甲骨文与西北地区岩画来判断,将古羌由原始石头崇拜发展进化出的白石崇拜习俗的成型与成熟期定在齐家文化时期与商之间,也是较为妥切的,依据如下。

其一,从考古资料来分析。先秦时期,古代羌人的白石崇拜习俗,在这一时期的考古发掘中较之以前有大量发现,如在甘肃永靖大何庄6座齐家文化墓葬中发现有小白石子随葬,每墓2~48块不等,大都放在肱骨或盆骨旁;[54]永靖秦魏家发现21座齐家文化墓中葬有小白石子,各墓2~103块不等,撒在人骨周围或堆放在一起。其中,墓19,盆骨旁放35块小白石块;墓49,头骨分离,上压大砾石一块;墓56,右手旁及13块小白石块;墓60,两具骨架头,腹部共压5块大石块;合葬墓中,又在成人腹部发现3块小白石块;[55]武威皇娘娘台62座齐家文化墓葬中也有21座葬有小白石子,占近1/3,其中M52葬290块,M48多达304块;甘肃临潭磨沟齐家文化墓地中,M164随葬器物中发现有50余件白色滑石粉磨制、切割而成的滑石珠,还有由褐色砂质岩琢制的石球,M206中滑石珠有70余件,另有由浅褐色砂质岩磨制而成的砺石,M303中发现滑石珠高达450件,也带有砺石。[56]

其二,从白石随葬的神显来分析。石头崇拜这种原始宗教信仰行为的起源,在宗教学奠基人麦克斯·谬勒看来,是因其与地球上最早居民称之为明显的或真实的事实有关,“明显的”不仅是原始知识古老体系中重要的一类,而且,“它们是原始社会的人们最熟悉的生活用语”[57]。以后,伊利亚德对石头神显的分析更为全面与客观,在他看来,石头不仅是丰产与生殖的象征,它还以纪念碑的形态与死者崇拜相连。石头是保护生命抵御死亡的工具,它也是灵魂的坟墓,是“亡者之家”。原始人对墓葬石与“世界中心”的解释,并不相互排斥,一座坟墓,既可被视为死者、生者以及诸神的联系地,也可以成为一个中心。

这种在葬式中显现出的成体系的石头崇拜观,是石头崇拜习俗成型的标志。从甘青地区史前考古资料来看,这种标志也正是古羌人在齐家文化至商之间发展成熟起来的。如齐家文化中普遍发现以羊肩胛骨为主的卜骨;卜骨“共14块,都用羊的肩胛骨,未加整治;有灼,无钻、凿的痕迹。其中灼痕少者2处,多者24处。T35:4已残,灼痕16处,长约16厘米。T45:2灼痕24处,长20厘米。出自F3‘石圆圈’遗迹的南边。T6:8已残,灼痕8处(有的相连),长约16厘米。此外,在‘石圆圈’遗迹的旁边,还发现有3块未经灼过的羊肩胛骨,可能也是准备占卜用的”[58]。甘肃永靖秦魏家齐家文化墓地有卜骨三块,“都是羊的肩肿骨,只灼,无钻凿痕迹。灼痕2—4处不等。M23:6,灼痕四处(其中二处已残破),长12.2厘米。出自于高领双耳罐(M23:2)内。此罐腹部已残,卜骨从此残破口放进,再把残破下来的陶片盖上”[59]。甘肃武威皇娘娘台遗址出土羊胛卜骨21片,猪胛卜骨4片。[60]

这一历史时期内,四坝文化中发现竖穴积石墓;卡约文化发现火葬墓,化隆半主洼卡约文化墓地发现两座火葬,其中一座人骨架用泥包住再用火烧,使人骨架被红烧土紧紧裹住。循化阿哈特拉和苏志多火葬,有的甚至将墓圹的壁、底部都烧红了。辛店文化中在青海省民和县簸箕掌遗址发现石棺墓;在甘肃临潭磨沟齐家文化墓地中,不仅有火葬,其中M285坑内放置1件双耳陶罐,罐内装满烧骨碎块,当为人骨。陶罐四周用经过人工修整的石板围成一圈,顶部用一块石板封盖;M233左偏室口部摆放两排共10件随葬陶器,包括双耳罐4件,侈口罐、小口圆腹罐、碗各2件。其中1件小口圆腹罐内装满烧骨,1件侈口罐内夹杂少量烧骨,1件双耳罐内装有骨灰;[61]寺洼文化中不仅有火葬墓,也将骨灰盛入陶罐中并用石片盖顶;特别值得注意的在于后一种独特的葬式,至20世纪中叶,居于岷江上游的羌族人仍在沿用,如庄学本《羌戎考察记》中便记:“这类的岩洞,多是他们的祖先火葬以后埋葬骨灰的墓穴。因为羌民还未同化之前,多数采用火葬,在山顶上将尸首与一把大火焚化,用一个罐子盛着烧余的尸灰,藏在深山的岩穴中。”[62]

其三,考古分析已经证明,史前时期的陶器,不仅是必不可少的生产与生产用具,也是带宗教与巫术意义的礼器与法器。在早期,随葬的陶器与财富无关,更多还是体现出史前时期人们的宗教观与巫术仪式。宋兆麟认为在我国新石器时代遗址出土的大量人像(形)陶雕(塑、绘)品,当属当时进行巫术与宗教活动的重要用具,而人像(形)石质雕刻品应为当时巫觋执行巫术运作的工具,[63]原始陶艺品中出现的人像(面、体)塑、雕、绘的艺术作品,至今为止仍属新石器时代的古羌文化遗存中出土最多,表现形态也最为丰富。从以上众多与人像有关的古羌原始陶艺品中,我们可以看出一个大致发展轨迹,即马家窑文化、半山—马厂文化以“人头像”“人面像”居多,至辛店文化,开始以“人形像”“人身像”为主,彩陶中出现了“双犬纹巫师像”,另一个“人形纹彩陶罐”,考古学者也认为与巫师有关,这说明古羌“巫师”成形下限应在辛店文化时期。辛店文化时间上比商稍晚,但其早期遗存一般认为与齐家文化晚期遗存存在十分明显的继承和发展关系,故辛店文化这种陶器上的“巫史纪录”起码可视为齐家文化的发展与延续,故其上限放入齐家文化也为客观。

其四,从宗教发展轨迹来看,白石崇拜是原始石头崇拜发展变化出的一种高级行为,是对白石崇拜这种泛宗教信仰细化后的界定与规范。这种界定与规范,从石头崇拜产生伊始,其发展与演变应有一个漫长的形成过程:“羌族的尚白习俗与古羌人是西北的游牧民族及其特定的地理环境有关。即西北地区海拔高,纬度高,许多地方终年积雪。雪水滋润了牧场,灌溉了农田,与人们的生产生活有着密切的关系。雪是有用的,所以人们崇尚它,因而崇尚白色。这种尚白习俗与石头崇拜信仰相结合,便构成了羌人独特的白石崇拜现象。在古羌人的观念中,雪山似乎就是一块巨大的白石。相传古羌人在被魔兵围追时,幸遇天神的三女儿从空中投下三块白石变成三座大雪山,挡住魔兵,羌人才化险为夷。另外,在羌语中,山与石的含义是相通的,这反映了两种文化的血缘关系。石头崇拜与山的崇拜相沟通,使羌人的白石崇拜和雪山崇拜统一为一体。因此,白石崇拜与雪山崇拜相沟通,使白石成为各种神灵的象征。”[64]从西北新石器时代文化序列的发现轨迹来看,远古羌人由石头崇拜至白石崇拜习俗的演化轨迹也是清晰的,如在宁夏菜园新石器文化遗址,这是仰韶文化庙底沟类型与马家窑文化马家窑类型的过渡性文化层,即石岭下类型,其中:切刀把墓地随葬品中石器较少见;瓦罐嘴墓地中随葬石器分为打制和磨制两种,前者为石核、石叶和石料,后者大多为石刀、石镞、砍砸器和刮削器;寨子梁墓地随葬品中石器为石斧;工岭子墓地随葬品中未见石器,[65]这些随葬石器均为生产与生活用具,带半山—马厂文化类型中带装饰和宗教性质的白色石器与白石珠,完全没有。

这种石头崇拜进化至白石崇拜的演化实例,在当时可以青海化隆县下半主洼卡约文墓地为例,下半主洼卡约文墓地“17座墓葬中11座为次扰乱葬,1座瓮棺葬。一座是男女双人合葬墓,有两座仰身直肢葬的人头‘碎颅葬’葬俗。死者头部和脚下都垫有石块。”[66]随葬品还发现有石贝、钮扣状石饰,而且,M8墓主颈部还散布20余枚白石珠,可见石头崇拜与白石崇拜的共存现象。

其五,在现今羌族的信仰体系中,白石崇拜与羊崇拜是最具代表性的信仰行为,也是存在共存关系的信仰行为。如笔者在羌区调查时,曾发现羌人将羊角分别插入房顶正中央的白石神两边,其形近于甲骨文“岳”字的上半部(羌人信仰中,房顶四角各有一白石代表四方神,另在正中建一小塔,上立一白石,插神技,为最大神,代表“玉皇大帝”)。(https://www.xing528.com)

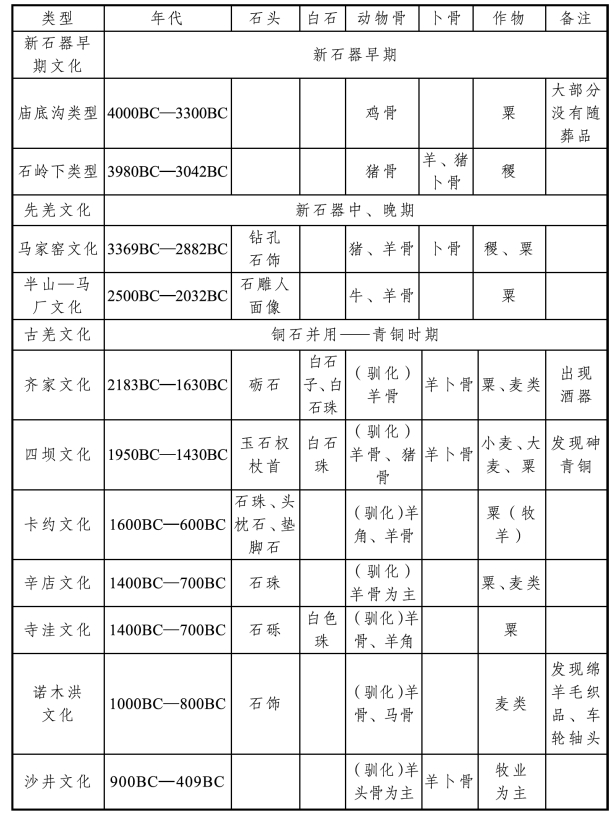

这种共存关系的信仰行为,在这一时期也有所反应,如永靖秦魏家遗存中,尸骨上或周围摆放小白石块,有些墓中数量竟达上百块之多,同时墓中又发现有卜骨3块,均为羊肩胛骨,只灼,无钻凿痕迹,其中一块(M23:6)更放置于一高领双耳罐内,可见其受重视程度。[67]在随后的卡约文化中有所明显,如上文所示,卡约文化墓中死者头部和脚下均垫有石块(即石垫和石踏),可见石器在当时具有强烈的宗教意味,同时“存在动物殉葬的习俗。湟中下西河潘家梁、循化阿哈特拉、大通黄家寨和上孙家寨等墓地都发现用羊来殉葬。多以某一段肢体,而很少用整只羊,只在潘家梁墓地发现一例用整只羊来随葬。循化阿哈特拉的墓葬流行随葬羊角,并以此作为财富的象征”[68],其中一个墓中竟有108对羊角随葬;在甘肃武威皇娘娘台遗址中,除了上文提及的隨葬小白石子,考古发现牛、羊、猪的骨骼众多,但在卜骨中,牛胛卜骨仅发现1片,猪胛骨片也只有4片,但羊胛骨片多达21片,[69]明显可以看出,羊的地位更为重要。更为明显的表现于寺洼文化遗址墓地中不仅发现盛装火葬骨灰并用砂石片盖住口部的陶器,而且,“第一号、第二号墓葬中,都会发现大块的石砾”[70];“第四号墓中又放置山羊角一对(4.8),斜靠在陶罐的侧壁上。安特生也曾在他所掘的第八号墓中得到山羊角一对,据说可能是家畜的,不是野生的。我们在第一号墓中获得小陶球及大理石球各一件,都是放在陶罐的旁边。”[71]依夏鼐对墓葬的详记,在一号墓葬中,除了砾石、石球、乳白色大理石石制圆球外,还发现一红陶(11.4)内装羊类腿骨二;[72]在永靖大何庄遗址,共发现五处带祭祀与原始信仰行为的“石圆圈”遗迹,遗迹旁发现有羊骨架与羊卜骨,墓葬中也发现随葬的白色小石块(片)。[73]由此可见,石崇拜与羊崇拜此一时期已并生存在。(表8-7)

表8-7 西北古羌原始宗教信仰(随葬品)考古发掘表

续表8-7

注:表中选取主要或具代表性的随葬品,并非全部。

其六,从以上所举墓葬的空间结构来分析,随葬的物件,如白石、羊骨、羊卜骨、羊角等,以及这些物件摆放的位置,都可以明显看出,这绝不是一种无意义的随意行为,这说明:“墓葬空间的建构是生者对死后世界的建构,其中所体现的是并不是死者,而这其中恰恰是对生者自身形象的一种表达;当然这种建构并不是个体随意性的建构,而是背后有着其强大的知识(信仰)体系作支撑,正是通过这种知识(信仰)体系中的生死世界的建构来呈现‘人’的形象;反过来,个体对于死后世界的期许在同一性中存在着差异性,这又将引致个体之间在不违背共同的知识(信仰)体系的情况下建构出极具个体性的空间,从中呈现出群体中‘人’的个体形象。这其中是一个互动联系的过程。”[74]由此可见,古羌人这些独特的葬式习俗,正以其成形的宗教信仰与巫术体系作为理论支撑。

此外,笔者以上提出的“羌古老的宗教信仰与巫术崇拜仪轨在新石器时代晚期应大致已经成形”的观点,目前在国外汉学界也是一种较普遍的看法,如在美国汉学界:“一些学者根据属于新石器时期和殷商时期的出土文物,认为中国后来的许多宗教观念和实践,早在新石器和殷商时期就已经有了萌芽。凯特利(David N.Keightley)认为新石器时期和商代的丧葬实践,一方面显示着社会不断走向层次化,一方面也反映了当时人们对死后生活的信仰,从中可以看出祖先崇拜及其相应仪式的起源(《死而不亡:丧葬实践在新石器和红铜时代中国文化形成中的角色》,《圣言》1985年1月号)。艾伦(Sarah Allan)把古代坟墓的功能理解为生者与死者之间灵魂的通道,认为墓葬中的装饰和随葬品都证明当时人们对死后阴间生活的信念(《龟甲的具象:古代中国的神话、艺术和宇宙》,纽约州立大学出版社,1991)。”[75]在国内,也有部分学者持以上看法,如管振湖认为:“就历史悠久的中华文明而言,人类思想发展过程中可谓必经的一个阶段——先科学、先哲学的思维阶段,从一个角度来看,也就是巫术阶段。我国各民族不仅未曾绕开,而且有过长久盛行的时代。只说中华民族的主体汉族,殷人信巫,是几乎人尽皆知的常识,还可以说,从已断定为夏代遗址出土的类似神坛的建筑构件、礼器等等来看,恐怕这种原始信仰在那时成为体系即已显露端倪。”[76]这些看法和笔者的推断大多也是完全一致的。

作为羌族的“百科大全”,释比文化博大精深,包罗万象。它对于远古古羌(氐)宗教文化起源的研判,对于我们今天深入而全面研究羌族的宗教文化与民俗文化,对于我们今天保护和传承羌族的山地村寨文化与非物质文化遗产,都具有重要的源流价值,正本方能清源。而源头清晰了,才能确保对流程辨析的清晰,对其分支及其流变的梳理有一个准确的起点。笔者在此节中,仅就古羌宗教文化的渊源与原始功能提出了自己的初步看法,从对众多与古羌存在关联的新石器文化遗存的分析解读中,其一,认为马家窑文化至齐家文化时期,古羌的原始宗教信仰体系已基本成型与成熟,即今释比文化的基础与底层信仰模式,如羊崇拜、羊卜、专职巫师身份的确立与白石崇拜习俗等,相应基本成型与成熟;其二,认为古羌石头崇拜习俗最早产生于马家窑文化中、晚期是完全合理的,从发展角度而言,综合甲骨文与西北地区岩画来判断,将古羌由原始石头崇拜发展进化出的白石崇拜习俗的成型与成熟期定在齐家文化时期与商之间,也是较为妥切的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。