语言服务于这一事实(也就是说它为此提供保证):人能历史地存在。语言并不是人所掌握的工具,毋宁说,它是掌握着人的存在的最大可能性的东西。我们首先得确定语言的这一本质,才能进而真正把握诗的活动领域以及诗的本质。

——海德格尔:《荷尔德林与诗的本质》

我们将把话语的手段分为三部分:表达故事时间和话语时间之间关系的叙事时间,叙事体态或叙述者观察故事的方式,以及叙事语式,它取决于叙述者为使我们了解故事所运用的话语类型。

——兹韦坦·托多洛夫:《叙事作为话语》[1]

对于“叙事”与“叙事学”而言,前者英文主题为“Narrative”,后者主题为“Narratology”,在中国学者的译述中,对于前者之释义与译文并无大的争议,而对于后者,也有学者认为“叙事学”作为一门学科,重点在于研究“叙述之术”而非“叙述之事”,建议将之译为“叙述学”或“叙术学”,从“叙事学”倾向于研究“叙述”之对象关系、结构层次、互动功能而言,这种建议也并非毫无道理。而“叙述之术”或“叙述之道”,正为叙事所依之则,也为叙事学成立之原。换而言之,就“叙事”而言,是以“叙”为器讲述“事”,;而“叙事学”,则以“事”入手研究“叙”。

在本书中,我们认为,“叙事”为述之道,而“叙述”为叙之术。两者互有关联之处正在于叙事原则的存在。对于这种存在,杰拉德·普林斯(Gerald Prince)[2]将之理解为:“最广泛地说,叙事学赋予我们一种既深入支配符号与意指实践系统,也支配我们对它们的阐释的原则之洞察力。研究所有的可能性叙事且仅仅是可能性叙事,解释它们的形式与功能,考察我们如何以及为什么能够建构它们、意释它们、扩展它们,或基于情节、叙述者、受述者和人物之类范畴组织他们,也就是研究这些根本方法中的一种(而且是独属于人类的一种)。通过这种方法我们获得意义。”[3]

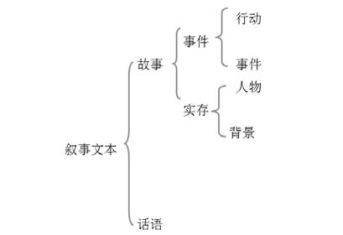

通常的结构主义诗学理论认为,叙事由两个部分组成,一为故事;二为话语。故事的要件为:内容与事件,人物以及场景的实存;话语是内容传达的方式:

通俗地说,故事即被描述的叙事中的是什么(What),而话语是其中的如何(How)。(https://www.xing528.com)

查特曼用以下图表来示意“叙事的诸要素”:

图5-1 叙事的诸要素图

在《叙述学词典》中,普林斯引用雅克·索维奇(Jacques Souvage)的“叙述策略”(Narrative strategy)来表达这一概念:“在详述某一叙述过程中,所遵循的一套叙述程序或用来达到某特定目的而使用的叙述技巧。”[4]在这一策略中,作为“后经典叙事学”的积极提倡者,杰拉德·普林斯也认识到“叙事原则”对于“叙事学”的奠基石作用:“尽管叙事学已经发生了变化,它却没有放弃‘其最初致力于开发最为可能的描述模式和解释模式的愿望’(Narratologies,3)。无论叙事学家们是持有经典立场还是后经典立场,是聚焦于叙事网络的具体本质还是聚焦于研究各种因素影响这些网络的方式,是将注意力全部聚焦于形式还是部分聚焦于形式,对这些模式的精心设计之于学科的整合性以及之于其对象的系统研究都至关重要。换言之,至少在这种意义上说,无论叙事学朝着哪个方向发展,它都将是形式主义的。”[5]这种“叙事学”的形式主义原则,作为“叙述策略”的构成,就是“叙事原则”的核心。换而言之,作为口头艺术的叙事原则,就是指口头艺术的叙事过程中遵循的一套基本的叙述程序与为实现特定功能而使用的叙述技巧。它主要包括故事原则、叙事语境和实践功能三大部分。

从本书的角度而言,本章以研究羌族口头艺术的叙事原则为主旨,专注于羌族口头艺术的形式+结构的分析,也是立足于羌族独特的历史语境与文化生态系统的剖析,主要对“故事原则”加以讨论;叙事语境并入本章“叙事的故事原则”“实践功能”,并入后一章“叙述结构”中加以分析。

在这里,如米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)功能主义的“神圣存在”仍然“存在”,而克洛德·列维·斯特劳斯(Claude L é vi-Strauss)结构主义的“面具之道”仍然“有道”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。