在口头艺术中,不同的艺术(文学)种类与讲述方式都存在着讲述者角色的差异。这种差异不仅源于叙事形态本身类别的不同,如歌手演唱和民间故事讲述家讲述故事这两种形态之间叙事存在明显的差异,也源于个体生活阶段的变化,在这里,法国人类学家阿诺尔德·范热内普是用“阈限”(Liminality)的概念揭示了角色变化的过程。[26]正如我们下面将要谈及,羌族口述角色中巫师的角色存在着不固定性,他的“阈限阶段”形成了混杂与复杂的代表角色。

当我们仅从“民间文学”角度进行细分时,不同的文学种类都有相应的讲述者,有时他们角色是单一的,有时角色是复合的。“民间文学是劳动人民的集体创作。在广大的群众作者里面,有一些很有见识和才能的民间艺术家。他们熟悉民间文艺,具有较高的编唱或演出水平,探受人民群众爱戴。他们被称为民间诗人、歌手和故事讲述家。”[27]这里将口头艺术的讲述者主要分为三类:民间诗人、歌手和故事讲述家。而Albert Bates Lord直接将“Oral Tradition”(口语传统)的讲述者称为“Epic Singers”(史诗歌手),如其著作Epic Singers and Oral Tradition(1991),有时又简称“Singers”,如著作Singer of Tales(1960)、The Singer Resumes the Tale(1995)。在他看来,“故事歌手是故事的创作者。歌手、表演者、创作者以及诗人,这些名称都反映了事物的不同方面,但在表演的同一时刻,行为主体只有一个。吟诵、表演和创作是同一行为的几个不同侧面”[28]。

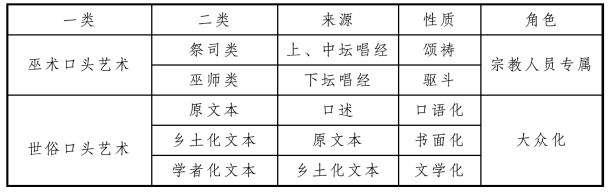

正如前文所言,对于羌族的口头艺术,现今学者主要将其分为两种:其一主要是民间性质的神话、传说、寓言、故事和民歌民调;其二主要为羌族的巫师表述的史诗唱经。这种对羌族口头艺术的分类,主要是从口述角色的角度来加以划分的,如《羌族口头传统的灾后境遇及思考》一文认为:“羌族口头传统传承人主要以释比、民间歌手两部分构成”[29];也有学者从“口头传统史诗”的角度,认为“就史诗说唱主体而言,专指四川省汶川县、茂县、理县、黑水县、北川县等地区的‘释比’(或者‘比’),以及四川省松潘县说唱‘尼萨’的口头史诗演述人”[30]。这种以口述角色为主体的分类,主体鲜明,针对性强,有一定的合理性。但问题的关键在于,羌族口述角色,主要是巫师的角色存在不固定性。在平时,南部羌语区的“释比”与北部羌语区的“许”,其身份与其他村民的农民身份并无二致,他们只有在需要作法时,才从传统(普通)的角色转换为神圣(巫术)的角色。这种身份的转化,使口述角色中的释比口头艺术显现出繁杂与交叉,事实上成为Seymour Chatman所言的“Omnipresent Narrator”,[31]即所谓“无所不在的叙事者”。在叙事角色中,这通常意味着叙述者能够在同时位于两个或更多不同空间以及不同场景和地点之间自如地来回进行表演活动。比如:在日常生活与生产中,“释比”与“许”由于是一个村落文化与历史自觉的口头传承者,又经过一系列师徒间口耳相传的严格培训,他们往往比其他村民能记忆更多的民间神话、传说与故事,当这些表述在日常生活中加以呈现时,他们“巫”的角色是不存在的,起码也是不明显的,这一种客观事实决定了,口述角色中羌族口头艺术的分类,必须考虑角色的变化与非确定性。故笔者认为,口述角色中的羌族口头艺术主要应分为两类,即以大众讲授和歌唱加以世代传承,其口头艺术形式大多为民间神话、传说、寓言、故事和民歌民调等的“世俗口头艺术”与羌族的巫师——释比依靠严格的宗教仪轨,以师徒或“神授”的方式加以代代相继,其口头艺术形式大多为史诗唱经或与宗教仪式相关的特殊言语表达的“巫术口头艺术”。

以下一个实例,可以证明这种分类的合理性所在。据钱安靖1983年调查所述《戈基嗄补》(《羌戈大战》)是汶川龙溪乡巫师唱经,“为秋收还愿中演唱的主要经典之一,与其他地方释比演唱的内容基本相同”[32]。众所周知,《羌戈大战》是羌族著名的三大史诗之一,我考证更加证明其是羌族最为重要的传统节庆“羌年”中释比必须唱颂的上坛经典之一。[33]在《经典》中该史诗共分为十小节1315行(小节标题不计入内,下同);《史诗》中收录的1987年采访汶川县绵虒镇簇头寨释比王治国的版本未分节共434行,1980年采访汶川县雁门乡原索桥大队小寨子生产队(现索桥村小寨子组)袁祯祺的版本分九节共523行,这些口头史诗分行排列,结构整齐,完全符合释比击鼓唱颂、以鼓点伴奏、抑扬顿错的特质,唱词本身均为释比上坛法经,毫无疑问应属于巫术类的口头艺术,而在《故事》中,收集有2002年汶川县雁门乡索桥村释比袁世琨讲述与羌戈大战内容近似的《羌族自古立地根源》,共2700字,《民间》(阿)中以“羌戈大战”为题,收集了袁世琨讲述的另一版本,约998字,这两篇口头文学为平面化的叙事作品,故事化特征明显,丝毫不带史诗的语法结构特征,表述者虽为释比,但作品应归于世俗口头艺术之中。在汶川龙溪乡村民中还曾流传有《农户和熊家婆斗智》的故事,故事中的“熊家婆”即为“戈基人”,双方斗争的内容和细节与《羌戈大战》完全相同,这一《羌戈大战》的异本,就应完全归于世俗口头艺术之列了。

在“巫术口头艺术”与“世俗口头艺术”中,叙事结构遵循完全不同的原则,从口述发生学角度而言,这种转换是完全由口述者角色变化决定的。在“巫术口头艺术”中,口述者在宗教仪轨的要求下,强调内容的诗化特色与节奏感,复沓和排比、重章叠句和重词叠句的大量出现,使叙事结构中语言显现交叉与复线的维度;而“世俗口头艺术”中口述者追求故事平面化的表述,内容的直线化进程使叙事结构显得更加简单与清晰。

同时,在“世俗口头艺术”中,又存在“乡间化文本”与“学者化文本”的巨大差别。上文所用《祖先骑木马东渡》为“乡间化文本”较为典型的一个例本,它的口述本身显示出日常式的口语化特征,较少有书面语,语言也不存在文学化的色彩。“学者化文本”,是指翻译过程中经过文学化(书面化)处理的文本,以上所引“D”与“E”两段均是“学者化文本”的产物。语言流畅规范,富于逻辑感,“乡土化文本”中的随意性,特别是以大量虚词、感叹词为主的“转换语”,在“学者化文本”中很少出现。在这点上,“巫术口头艺术”与“世俗口头艺术”中的“乡土化文本”,也存在着明显区别,“巫术口头艺术”一般以鼓点节奏作为唱咏的转换工具,而后者,如前言,大多以虚词、感叹词作为较固定的转换词。

而在“巫术口头艺术”中,依上、中、下三坛释比身份的差别,似又可再细分为“祭司类”与“巫师类”两小类,即存在祭司类“巫术口头艺术”与巫师类“巫术口头艺术”的差异。在这点上,马林诺夫斯基对于“宗教”与“巫术”本质的阐释以及它们各自表征的差别,是完全足以支撑以上细分原则的。(https://www.xing528.com)

公共性质的集会与仪式,乃一般宗教的显然之点。宗教需要整个地方社会一切分于共同崇拜圣物与神祗,同时社会也需要宗教以维持精神上的律法与治安。而巫术则多有个人性质的活动,满足个人当时的需要。所以,巫术和宗教是有分别的。宗教创造一套价值,直接达到目的。巫术是一套动作,具有实用的价值,是达到目的的工具。[34]

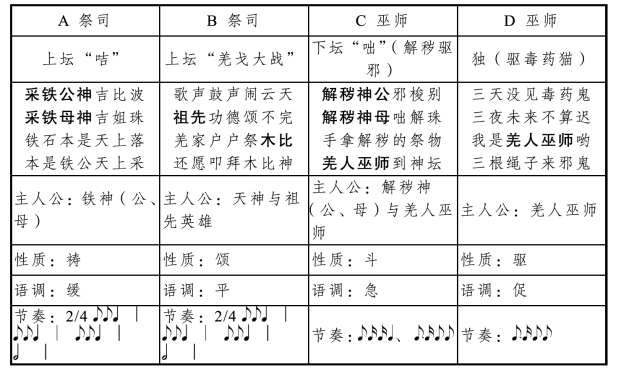

在羌族的“巫术口头艺术”中,“祭司类”属于上、中两坛,角色与唱词以敬神祭神为主,口述中主人公多为神灵与祖先英雄,带“颂祷”的性质,比如:上坛经《木姐珠与斗安珠》歌颂羌人的始祖——男性斗安珠与女性木姐珠,《赤几格布》歌颂羌人英雄赤几格布,等等;“巫师类”只属下坛,角色与唱词以驱鬼禳解为主,口述中主人公多以释比用“我是羌人巫师”的身份自代,带“驱斗”的性质。“宗教是对于较高势力的乞吁。被祈祷者是超自然的势力或神祗,这一点不同于巫术。原始宗教实质是道德的,它所应付的是命运的问题,是间接的故事,所以没有巫术那种解铃还需系铃人的活动。巫术行为的目的永远都是清楚的、直接的、明确的。宗教礼节则无事后的目的,其目的是在诸如诞生礼、青春期礼和丧礼等仪式本身中达到的,这就是宗教的办法。相反在巫术中,其目的是通过仪式达到的,是明确的。在神圣领域以内,巫术是实用的技术,所有的动作只是达到目的的手段;宗教则是包括一套行为本身便是目的的行为,此外,别无目的。”[35]以下我们从片断上、下两坛中,各取一段唱经加以对比,从中可以看出“祭司类”与“巫师类”不论从口述对象、口述性质,乃至节奏和语调上都存在明显区别。

表2-1 羌族“祭司”与“巫师”唱经特质对比表

事实上,就比较而言,我们似乎可以将这种区别无限划分下去,比如在“巫术口头艺术”的表演时间上,“祭司类”几乎都从白昼开始,如果渡过整个夜晚,也只是为了保证口述流程的完整性;而与此相反,“巫师类”几乎都在夜晚举行,这种白黑对比可视为阳阴两面,这也和口述内容所涉对象的活动空间——上界与地下——保持着高度一致性。[36]但这种差异只是“巫术口头艺术”总类中的区别,它们并不存在绝对的对立。从这个角度而言,“祭司类”与“巫师类”仍要遵从“巫术口头艺术”总的禁忌与原则,在这些禁忌与原则中,两者可以达到彼此平衡的互助,用以加强“巫术”或宗教信仰的功能与权威。诚如罗兰·巴特在对索诸尔语言学教程文稿的注释所言:“意义是两种混乱状态之间的一种秩序,而这个秩序基本上又是一种区分”[37]。“祭司类”与“巫师类”口头艺术维系着羌族“巫术口头艺术”的秩序,而秩序本身又将它们区分出亚类与不同的值项。

以上就口述角色而言的羌族口头艺术的分类与细化,可列表如下:

表2-2 口述角色中羌族口头艺术分类表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。