诚如前文所言,这三类学科的内容与形式都与口头艺术存在千丝万缕的联系。故它们的显性重叠项也可视为口头艺术特质的组成部分,可视为它们与口头艺术特质的共性部分。除此之外,口头艺术还据有更加个体化特征的要素。将共性与个性组合,口头艺术的主要特质表现可以总结如下。

①历史性。口头艺术是历时性的产物在共时性关系中的显现。我们不能把口头艺术简单理解为历时性与共时性互动的产物,口头艺术最终是历史的,也是传统的,它的存在以共时性中关系与元素的显现过程为条件,但最终为历时性服务。“源”在口头艺术中,特别是在史诗说唱、神话传说与巫术唱经中占据崇高的位置,这是一种解释人类存在的根本法则的宗教性叙事。正如本书第七章将要对羌族两个重要叙事对象分析的那样,“白石神”代表祖灵崇拜,关注民族的产生与生存;“羊皮鼓”代表信仰崇拜,关注巫术的由来与仪式。它们不仅是族群身份的根基,也是信仰的源泉。从这个角度而言,共时性只是口头艺术必需的条件,但历时性才是其原初动力之一。

②古老性。口头艺术是人类最早产生的艺术形态之一,是人类少有的仅靠自身器官,在不依赖或很少依赖外物(道具、特定空间与场所)的条件下,就可独立完成的艺术形态,是真正意义上的纯粹的“人的艺术”。不仅民间故事、笑话寓言、村落流言等带强烈文学色彩的叙述形态完全符合以上特点,以羌族为例,就是在偏向艺术与表演色彩的叙事形态中,也体现出此点。例如后文将要分析的羌族“多声部民歌”,不需要舞台与道具,也不需要音乐与伴奏,在羌人生活与生产的空间,随情伴景,依性由心,自由表达。演唱时,听众与表演者的角色也可互换,演唱者与聆听者互为融合。

同时,口头艺术的古老性与历史性,是话语中哈拉尔德:韦尔策所谓的“有意识回忆形式”(bewuβte Formen des Erinnerns)中的同卵双胞胎(Monozygotic Twins),正如“共时”与“历时”之于历史的作用,“共时”与“历时”也维持着口头艺术的古老性。以羌族为例,每逢节日集会、婚丧嫁娶、修房造屋,都离不开酒。借酒叙事抒情,成了他们生活中必不可少的内容。其酒歌繁多,但大致可分为两类:一种是仪式酒歌,是在某种仪式上唱诵的歌,这类歌常带有一些宗教色彩;另一种是生活习俗歌,大都以宴席曲的形式出现,其内容广泛,多为相互祝福之词。《郭郭围》是一支喝开坛酒之前由释比吟唱的仪式歌,共三节,186行。这是一支记述古羌人造酒起源的歌,它描述羌族祖先“底莫珠”和“玛木珠”夫妇二人从八月将青稞、小麦播种到青稞小麦破土、发蔸、长苗、抽节、含苞、收割、晾晒、脱粒、酿造的整个过程,同时,也备述了与酿酒有关的生产劳动全过程。每于开坛吃酒之前,人们都吟诵此歌。歌曲有现实场景的描述,也有历史事件的追述,这种古老的口头艺术,表现出羌人“共时”与“历时”的统一,传达出他们对祖先的回忆与敬重。

(1)《资料》,P206,王治国演唱,汪友伦翻译,[郭郭围]

青稞喷酒香了,

麦子喷酒香了。

有蜜糖那么甜,

又与蜜糖的甜味不一样,

有核桃那么香,

又与核桃的香味不一样。

酒香了,

酒甜了,

底莫珠和玛木珠先敬神。

神不喝,

他们不敢喝,

神不咂,

他们不敢咂。

③口头性。口头性是口头艺术最为显性的特质。用口头语言创作和传播是口头艺术的一个主要特征。口头艺术并不等于单纯的“口语”与“口语行为”,但语言的表达却是这门艺术存显的基础。在“本文”与“文本”的关系中,“本文”放置入特定语境无疑是具有一定功用主义意义的类型,但口头艺术是将这一类型进行转码,在语言与“文本”间建立起走向的通道。在这点上,包括羌族在内的中国众多少数民族的口头艺术在“民族的文本”与“族群的本文”之间并不存在部分学者曾认为的不可调的矛盾与巨大的差异。只要口头性的本真性得以保留,“讲述”与“书写”都只是类型中不同功能的体现,也是语言在转码中存在辐射的可能维度。换言之,口头性是保证口头艺术真实的最重要条件,也是我们今天追溯口头艺术“文本作品”谱系关系最可靠的手段。而“民族的文本”与“族群的本文”之间的冲突,可能更多还是源于“口头文化”与“印刷文化”两者跨行业语法规范的差异。

另一方面,虽然语言研究史表明人们对书面语和口语的关系的看法分歧很大,书面语也一直是语法规则诠释的主要依据,即使将书面语和口语现在看成是两种可选择的“平等的”语言表达系统,但“语音实体”呈现的空气压力运动形式与书面语使用“图文实体”为典型的平面标记形式之间,基本的特点、结构与功能差异性仍十分明显。在这些方面,口头艺术的“口头性”据有以下特质:口语的自发性和快速性使复杂的事先计划的机会减少到最低程度,并且助长了话语人“当机立断”的特征——比较松散的结构、重复、重新措辞、插入语,以及用语调或停顿把话语分割成易懂的意群;[62]口语中常常依赖语境帮助倾听者理解口述内容,通过音量或音调、人体动作与表演形成复杂的口述程式。在某些传统的解释中,认为口语具有以下一些特点,这些均是构成口头艺术最为显性的特质:

口语的变化、发展比较快,创新的成分比较多;口语比较粗糙,有不准确、不规范或多余的成分;口语用于直接交际,可借助语言环境和身势、表情等辅助手段,简化、省略的情况就比较多。[63]

④群体性。口头艺术的群体性并不简单对等于民间文学的集体性。我们固然可以通俗地认为,口头艺术的集体性是指由特定的群体共同完成并为其共同拥有的文化财富。

我们现在所看到的某个精怪故事很可能是个大杂烩,多多少少混合了各种历史悠久、远道而来的故事片段,然后经过修补,这里加一点,那里减一点,有时候还会和其他故事混作一团,直到说故事的人亲自编排,好满足现场观众的需要——这些观众可能是小孩,或是婚礼上的醉汉,可能是下流的老妇人,或是守灵的哀悼者,又或者只是她自己。[64]

但同时,口头艺术的群体性意味着它面对的受众和文化传播的区域特征。一方面,口头艺术的言说是在群体环境中得以实现的,与喃喃自语不同,它最少需要一位在场聆听者,叙事行为方能成立。而事实上,一件口头艺术作品产生后,它面对是孕育它产生的特定群体的广泛流传;另一方面,口头艺术的言说方式与手段是由特定群体约定的,它也在特定群体中进行公共传播和大众传承。而C.G.荣格正是认识到后一点中集体化的功能,将之视为“集体无意识”的“原型”;德国社会心理学家哈拉尔德·韦尔策(Harald Welzer)[65]在论著中,从“文化记忆”(das kulturelle Gedächtnis)的角度将之视为“认同具体性”(“die Identitätskonkretheit”),[66]它是与一个群体集体认同的根本意义相关联的知识记忆。

其次,口头艺术是集体的历史记忆,也是集体的历史活动;它是集体的文学分享,也是集体的文学创作。“历史活动是群众的事业,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大。”[67]这意味着,我们很难对口头艺术的群体性划定一个明确的边界。很多优秀的口头艺术作品,常常以不同语言,以类似或异本的形态在不同区域和民族中流传。

同时,就群体性而言,口头艺术与民间文学的确也拥有同质性。所谓集体创作,既包括作品内容的思想、感情和想象,形式和艺术表现以及作品的所有权等诸方面,更包括整个创作和流传的过程。有些作品,在不断传唱或讲述的过程中,受到无数唱述者的加工、琢磨。所以,民间文学作品一般无法署名。正如Angela Carter(1940—1992年)所言:“它们也是匿名和无性别的,我们也许会知道某个故事的某个讲述者叫什么名字、是男是女,仅仅因为采集者把他或她的名字记了下来,但我们永远都不会知道最初创作这个故事的人姓甚名谁。我们的文化是高度个体化的,我们坚信艺术作品是独特的一次性事件,艺术家则是富于创意和灵感的神人,能创造一系列独特的一次性事件。可是精怪故事就不是这样,它们的创作人也不同于人们想象的艺术家。”[68]有一些民间文学作品,经群众中具有优秀才能和丰富经验的歌唱者、说故事人的加工,具有一定的个性,但其个性是能够与大众口头创作的集体性融合在一起的。

另一方面,正是口头艺术的集体性,起码从功用上使“口头作品”向“文本作品”的转码成为可能。将此问题扩大可视为,口头艺术的存在对文字的产生起了积极的推动作用。雅克·勒高夫(Jacques Le Goff,1924—2014年)[69]对“历史记忆”的研究正揭示出此间的隐秘联系:

文字的出现与集体记忆的一场深刻变化有关。自“旧石器时代中期”开始,出现了一些图形,人们从中发现了一些与口语中的神话相一致的“神秘文字”。文字使得集体记忆获得了双重的进步,它是两种记忆形式之间的一次飞跃。[70]

从更窄小的概念而言,文字必须据有的最重要特质源于它普遍的规则,即记录与交流符码的统一性,人们也常将之视为“约定俗成”,这种统一性与其说产生于符码的统一,不如说是与口头艺术的“集体性”有关。

在口头艺术的行动过程中,集体性还意味着表演和叙事的互动化倾向,将叙事的转换手段而非转换规则扩大化,这也意味着转换性的另一种可能,虽然我们将在下面谈及“转换性”。以羌族的口头艺术表演为例,集体性的互动化倾向主要体现于艺术形态方面,即人们认为的民间歌唱与共娱的舞蹈唱颂,在这些艺术形态中,表演者与听者、叙事者与聆听者,角色是自由松散的,可以依具体情况随时互换,比如羌族有名的多声部民歌,又如节庆与礼仪仪轨中的合唱;而比如较严格遵从单一(向)叙事的故事讲演形态中,表演者与叙事者的角色是合一的,聆听者被放置于这种单一性的对立面,但其间出现的大众的对叙、杂叙与旁叙,也使得这种合一出现叙事与表演过程的丰富性,这种丰富性是切入单一性之中的,它们共同组成了口头艺术的集体场景,也维持着口头艺术的集体氛围,虽然,在后期对口头艺术的文字整理之中,几乎所有的处理规则都将之视为“杂波”加以“过滤”,但这同样也是互动化的。如第二章中会提及的“祖先骑木马东渡”传说故事中:

(2)

Ⅰ.[B]赵小送灯台,一去引不来(A),可视为表演过程中的“对叙”或“引叙”

Ⅱ.C你们好久去睡觉?可视为表演过程中“杂叙”的一种

Ⅲ.D(起身回家)走了哦,可视为表演过程中的“旁叙”

⑤符号性。语言是文化传播体系中最重要的符号,也是文化传承与人际交流最直接的手段。口头艺术的产生与发展,是建立于一套成熟或约定俗成的“符码圈”内的“言说”,这些“言说”组成了特定的“语义编码”(Semanitic Code),并结构出口头艺术的符号体系。例如羌人独特的历史生活、人地关系的互动以及信仰、本民族的语言等,构成了自己言说的“符码圈”,言说“在内”的语义编码活动形成本民族的符号体系,用以口头艺术的表达和表演。作为一个只有语言而没有文字的民族,在这里,我只需要特别指出在于,“口头艺术”更多生存于自己的大地,而不是片面存在于与“文本主义”对立的领域。就这个意义而言,口头艺术的产生需求与发展状况,与它的传播者“识不识字”并无直接的关系。换而言之,“口头艺术”在特定族群的发达与否可能与这个族群对文字的需求与否存在着一定程度上的互对关系,但与口头艺术家识字率的多少并无直接关联。

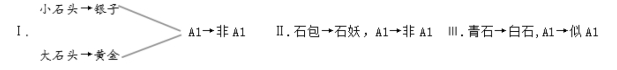

⑥转换性。口头艺术存在明显的转换规则(Transformational Rule)。在口头艺术中,叙事由“语义编码”构建出人物和场景,这些编码内的语符列存在一定的结构,而口头艺术的自由化叙事向度能让语符列在不同语景中发生变化。这种转换可能是结构变化,也可能是方式变化,但很少影响叙事人物和场景的本义。比如本书第七章中谈及的与“白石神”有关的叙述,同样的叙事,可以在民间传说与巫术唱经中转换,巫师可以把它们当作故事讲述,也可以作为经书内容进行宣叙,这是方式的变化,即:A1→B1;同样在第七章,我们还摘录了两则变异的与“石头”有关的故事,即陈海元讲述的《石头变黄金》与尤德林搜集的《石妖,树精》。在这两则故事中,“石头”分别被视为“金银”与“石妖”,这是结构的变化,即:A1→非A1;或,A1→似A1。后者语义编码的转换规则为:(https://www.xing528.com)

(3)

同样的转换也存在于羌族口头艺术的语义轴中,它们可能是同一元素语义层面上的对立,如我们在第七章摘录的大量与“羊皮鼓”相关的故事。它的结构描写模型可表达为:A与非A/与(L)有关,这里“L”为“Leitmotif”(“主导母题”),即与人物、场景和事件等相关并对其元素反复出现或强调的母题。在A与非A的关系中我们引入“t”(Turning Point),它代表两者存在关系的转折节点,它的语义指对为“r。下面我们选取其中一类的一个典型版本演绎,它们依故事流程组成了下列公式:

(4)《汶川》,P4~9,节,王志高口述,向世茂、周辉枝翻译,[羌族的文字和羊皮鼓]

Ⅰ.Al/非A1—→羊/r(经书遗失)/t(偷吃经书的)/羊

Ⅱ.A2/非A2—→羊/r(复仇)/t(被杀死的)/羊

Ⅲ.A3/非A3—→羊(皮)/r(经书失而复得)/t(有记忆魔力的羊皮)/鼓皮

当我们将“t”与“r”在母题中重合,这个同元素转换模型可简化归纳为:A/r(t)/非A

当然,也可以是不同元素语义层面上的互联,如上文提及的我们将在第七章摘录的大量与“白石神”相关的故事。它们的结构描写模型可表达为:A与A+/r(t)有关。下面我们选取两类共三个典型版本演绎,它们依故事流程依次组成了下列公式:

(5)

《长诗选》:P27—28,节,袁祯祺(释比)口述并翻译,[必格纽·鏖战]

《史诗》:P24,节,袁祯祺(释比)口述并翻译,[必格纽·鏖战]

Ⅰ.“战争(羌戈大战)类”:A与A+—→白石/r(武器)/t(击败敌人)/白石神

(6)《民间》(羌);P14~15,节,罗世泽编写,[燃比娃取火]

Ⅱ.“取(盗)火类”:A与A+—→白石/r(火器)/t(人工取火)/白石神

同样,当我们将“t”与“r”在母题中重合,这个不同元素转换模型可简化归纳为:A/r(t)/A+。

此外,口头艺术的转换性并非只针对口头艺术本身的层次而言,它更重要之处在于,也代表了跨层次的变化,即语言向文本的转码,最为明显的例证就是无文字的“口头文化”向确实性成果——文学作品——的转化。关于此一点,本书第三章和第七章还有所详述。

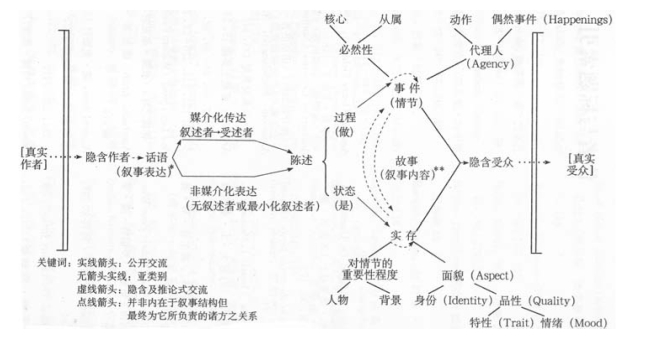

⑦叙事性。“叙述学”将“叙事”理解为由一个、两个或数个(或多或少显性的)叙述者向一个、两个或数个(或多或少显性的)受叙者传达一个或更多真实或虚构事件的表述。它出现在有史以来或自人类学诞生以来所记载的每一个人类社会中。叙事是产品和过程的结合,它层次上包括对象、行为以及结构。虽然学界都认可言语对于“叙事”的底层作用,但就其功能阐释并不一致。如热拉尔·热奈特[71]对故事、叙事和叙述这三个不同的概念作了界定,认为故事指真实或虚构的事件,叙事指讲述这些事件的话语或文本,叙述则指产生话语与文本的叙述行为。“叙事的第二层含义不大普遍,但为今天叙述方面的分析家和理论家所常用,它指的是真实或虚构的、作为话语对象的接连发生的事件,以及事件之间连贯、反衬、重复等等不同的关系。”[72]在他看来认为叙事在本质上是一种言词表达的模式,包括事件的语言详述或讲述。一般认为叙事据有六个基本结构元素:摘要、取向、复杂化行动、评价、结果(冲突解决)和编码。口头艺术的叙事性,更接近于叙事学的“双重结构主义模式”,即叙述世界的两大部分:故事与话语。在更深的层次上,它也涉及叙事领域的组合,即叙事过程的关联和语法。虽然“叙述学”将史诗、神话、民间故事、传说和民歌等口头艺术只作为叙事过程的形式,但口头艺术却将“叙事性”视为存在的根本。因为从宽泛的角度而言,口头艺术的“口头性”显现与叙事话语也存在同质关系。同样的,正如西摩·查特曼“叙事结构图”所示意,在叙事结构中,话语的叙事表达构成了媒介化传达的源头。

图1-2 叙事结构示意图[73]

在西摩·查特曼与此表相关的简单说明中,叙事表达的形式——“话语”——通过媒介的陈述以“故事”的方式达于受众,这是结构图中贯穿的主线,它是公开性的叙事,联系起亚类别的内容与形式。针对口头艺术叙事性的流程,此“结构图”揭示了叙事表达的重要意义。

⑧功用性。口头艺术作为一种叙事行为,叙事产品的价值源于其功能。从任何角度来看,口头艺术都是有一定目的性的艺术活动,口头艺术中各类表演行为的功能可以千差万别,它可以是共娱,也可以是交流;可以是倾叙,也可以是传承,但功用性却是唯一的。首先,口头艺术的功用是叙事的:“叙述世界/叙事不仅是一种产品,而且还是一种过程,不仅仅是一种目标,而且还是由于某些因素和完成某些功能(告密、转移注意力、娱乐、劝说,等等)而在某一情境中发生的行为。更为具体地说,叙述世界/叙事是双方之间的一种语境限定交换。这种交换起因于双方(至少其中一方)的欲望,并进而使得‘相同的’故事在不同的情境中具有不同的价值。”[74]

其次,口头艺术的功用也是社会实践的,它不仅有精神世界的意义,对于社会与生活的方方面面都有着深刻的影响。恩格斯对写于1839年秋的《德国民间故事书》中收集于中世纪的德意志民间故事大加赞赏,并指出了民间故事的现实性及人性的功用。

一本书能被称为民间故事书,称为德国民间故事书,这难道不是对它的高度赞扬吗?但是,正因为如此,我们就有权对这类书寄予更大的希望;也正因为如此,这类书就应当满足一切合理的要求并且在各个方面都称得上是尽善尽美的。民间故事书的使命是使农民在繁重的劳动之余,傍晚疲惫地回到家里时消遣解闷,振奋精神,得到慰藉,使他忘却劳累,把他那块贫瘠的田地变成芳香馥郁的花园;它的使命是把工匠的作坊和可怜的徒工的简陋阁楼变幻成诗的世界和金碧辉煌的宫殿,把他那身体粗壮的情人变成体态优美的公主。但是民间故事书还有一个使命,这就是同圣经一样使农民有明确的道德感,使他意识到自己的力量、自己的权利和自己的自由,激发他的勇气并唤起他对祖国的热爱。[75]

⑨表演性。表演性是口头艺术一个显明的特质。“口头故事不必永远是口头的。但是当它一旦适宜于用口头语言表达,它就像其他故事一样受到说书人的控制。它变成告诉给一批听众或至少一个听者的某件事情,而不是读者阅读而得知的某件事情。它的作用不再是通过书写的或印刷的言词的联想而间接产生,而是通过历代讲述者行之有效的面部表情、手势、词语反复以及重复模仿而直接产生。”[76]

理查德·鲍曼认为口头艺术是一种表演。理解这一观念的基础,是将表演作为一种言说的方式,是讲述性的口头交流模式与展示的交流的能力。他“在双重意义上应用‘表演’这一术语以指涉两个层面的含义:一方面,它指的是‘艺术性行为’,即‘口头艺术’本身的呈现;另一方面,它指的是‘艺术性事件’,即表演的情境、包括表演者、艺术形式、观众、背景等因素。”[77]

口头艺术是一种表演的艺术,首先是指,口头艺术必须存在于某种特定的语言生态环境中,它大多拥有一定的相应实物修饰和场所活动;其次,在言语功能的传播过程中,口头艺术不是无所旨意与企图的,它显性或隐性地表达出一定的社会、文化、历史与美学意义的指向;最后,口头艺术的沟通行为大多伴随音乐节奏和体态动作组合等音乐或戏剧化的表演手段。音乐节奏可以来源于叙述中语气、语调的调节、叹词与语气词的运用,也可以来源于外部简单化修饰物——大多为法器——的运用;戏剧化的表演可以借助面部表情、语言及肢体语言来完成,也可以借助身饰修饰物——如面具、身饰或手持的法器等——来完成。

在这里,我还要强调口头艺术表演的可视化特质,它们可分为“显性的表演”与“隐性的表演”。前者,我视为“硬表演”,它包括聆听或观看者对讲述或表演者一目了然的身形动作、仪式举动与声音(音乐)的节奏明显变化;后者,我视为“软表演”,它包括隐含于口头艺术表演过程中的细微部分:特殊语言(如感叹词)的运用;讲述者表情的转化;语调、语率的细小过渡;具地方特色的土语与俚语讲述时配合的神态,都可视为“软表演”的范畴。

对于讲述或表演者而言,“硬表演”与“软表演”是一体的;而对于聆听或观看者而言,“硬表演”是显性可视与真实的,“软表演”却是瞬间即逝与模糊的。

⑩程式性。口头艺术内在的逻辑性是依靠程式化来加以维系的,它是保证口头艺术在代代相传或由甲(人、地)传达到乙(人、地)的基本的叙事元素得以保持统一的必要限制条件。口头艺术的程式性,具体表现为语言程式与表演程式两个方面。前者可视为叙事程式,在叙事学中,它表述为:“程式是在相同的步格条件下,常常用来表达一个基本观念的词组。程式是具有重复性和稳定性的词组,它与其说是为了听众,不如说是为了歌手——使他可以在现场表演的压力之下,快速地流畅地叙事。在不同的语言系统中,程式可能具有完全不同的构造。”[78]结构语义学家中,如A.J.格雷马斯(Algirdas Julien Greimas,1917—1993年)[79],认为这种基本结构与语义轴有关,它通过义素的衔接来完成;而叙事学中,起码部分学者认为影响叙述行为连贯性的是母题或最小叙述单元。而表演程式,可视为由口头艺术表演性决定和衍生出的手段与器物。

⑪动态性。口头艺术的动态性据有两个方面:其一口头艺术的产生与传播过程是运动的,它与书面文本的静止性存在对立;其二口头艺术具有变异性。由于口头语言的不稳定性,口头艺术作品在流传和讲唱的过程中,常常因时间、地域、民族的不同,以及传播者的主观思想感情和听众的情绪变化等因素,而有所变异。正如斯蒂·汤普森(Stith Thompson,1885—1970年)[80]所言:“故事的讲述是一种稳定的活动,这在任何地方似乎都很清楚。但是这种活动并不意味着它在世界各地是一致的,当一个人走遍各大洲,他就会在一般习惯的一致性中发现非常多的变异性。初看来这种变化似乎仅仅是五花八门的和无规则的,但是只需作一点仔细研究就显示出,像人类文化的所有其他要素一样,民间故事并不仅仅是际遇的奴隶。它们存在于时空之中,从而受到它们所流行的地方的自然状态,人们语言的和社会的交际,以及岁月推移和历史变迁的影响。”[81]这些特征正是上文所述的口头性与集体性所共生出的自然结果。

⑫传承性。口头艺术同风俗习惯一样,一般都靠行动、语言等方式加以传播和继承。正如朝戈金研究所揭示的,在“史诗文本类型”中,口头文本或口传文本与源于口头的文本,都是口头创编、口头演述,并由听觉接受;在“口头诗歌分类”中,口头演述、声音文本与往昔的声音,也是口头创编、口头演述,并由听觉接受。[82]所以,共时的“口耳相传”与历时的“口口相传”成为口头艺术传统传播与传承的主要形态。

⑬整合性。以上口头艺术的特质,在形式上显现出组合性,在内容上具有整合性。从历史的角度而言,它的历史性与古老性具有互通性;从运动的角度而言,它的口头性与动态性存在互生性;从传统的角度而言,它的集体性与传承性、功用性与转换性存在密切联系;从叙事的角度而言,它的符号性与叙事性是互为的;而从传播的角度而言,它的表演性与程式性存在互助性。但这种组合,并不影响口头艺术特质的整合性,换而言之,特质的整合性才使组合成为意义,而不是相反,组合的拼结成为整合。以“讲故事”为例,如Dotlald A.Ritctfie[83]所言:“各种各样的文化均依赖讲故事来传递知识和理解。故事的讲述者可能是在教育孩子的父母、回忆着公共传统的部落老者、布道的牧师、一位讲着奇闻轶事的老水手,或者也可能是讲着吸引了众人的以往经历的某个人。民俗学家发现,故事、家训、社区传说的传承方式与它们的内容一样有价值。事实上,这些故事通常超越了个人的经验,是集体共有的。在社区口述历史收集中听到重复的故事,这表明这是他们历史经验中非常重要的一个方面。”[84]

在这里,口头性、集体性与传承性、功用性与转换性、口头性与历史性等的特质都集于一处,它们是整合一体的,而组合只是依实践需要的手段的具体选择。这犹如堆叠积木,“整合”是行动者构思中某个建筑物的整形,它可以是一张图、一个框架的构想,而组合是块与块的拼凑,它过程是自由的,但最终受制于整合的框架。正如莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs,1877—1945年)[85]所言:“历史可以被看作人类的普遍记忆。可是没有普遍记忆这个东西。每个集体记忆都有一个时间上和空间上贫受到限定的团体作为载体。”[86]这说明,作为一套系统的文化传播体系,口头艺术的内涵是丰富的,外延更能显现出放射性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。