皇帝的营帐显然是又一个清廷声称具有内亚军事机动性和威力遗产的象征。在1751年乾隆南巡中,基本上是轮流使用两套宿营设施。

它们由数以百计的巨幅布料组成,用以搭建大城、蒙古包(满文Monggoi boo,汉文又称穹庐)和各种其他的帐篷和临时性的设施。[41]一套设备总是置于下一个营地,而已在前一个营地使用的另一套设施,在皇帝一行离开后拆卸,运至前面的第二个营地。这一“交替前进”运送设备的方法,确保了皇帝宿营地一直处于搭建完成状态,皇帝一行每天行程结束抵达时,就可以使用。

在巡幸队伍开拔之后,总理行营处和向导处就开始履行白天的职责——最重要的是为皇帝队伍的到达准备宿营地并维持亲军的纪律和秩序。当皇帝一行抵达指定的宿营地,总理行营大臣就鸣锣,提醒有关服务人员,立即清空宿营地或是行营的警戒区域。晚上,总理行营大臣分派官员检查作为扈从的每一支亲军队伍,要上报并处分那些擅离岗位的兵丁。[42]

每日营地拆卸和物资设备运输的方案,也直接援用军事扎营标准。[43]内务府人员和亲军负责皇帝的辎重和装备最先出发。接下来是晚上宿营的设备,同行的是负责搭建的三名参领和三班护军。来自上驷院的十名护卫以及八名披甲负责看管奴克特(满文nukte),即所有的驮载辎重。[44]诸王以下的人员只有在这些装载车队离开前一宿营地之后才能出发,禁止扈从人员超前或滞后。

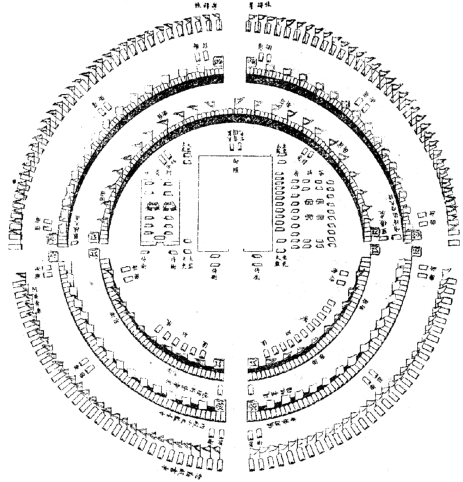

图4 皇帝驻跸大营图

资料来源:《清会典图》(光绪),卷104,页3a—b。

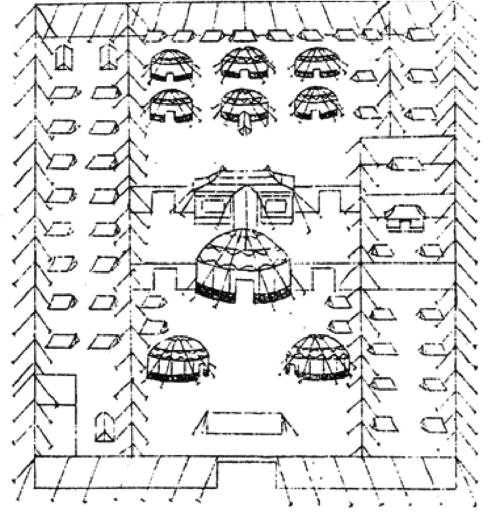

图5 “黄城”:皇帝驻跸御幄图

资料来源:《清会典图》(光绪),卷104,页62。

在圣驾抵达当日宿营地之前,护军统领和营总指挥一名武备院院卿、一些工部官员,以及三名参领和八十名护军,搭建组成皇帝宿营地核心的御幄、蒙古包和临时性帐篷。这一核心划分为四个嵌套区域:中心是正方形的“黄城”,其外环绕着内城、外城,再向外是四座警跸营帐(图4)。

由黄布围成的方形幕帷,每边长15丈(172.5英尺),构成了黄城,这是御营的最里层部分(图5)。[45]幕帷只南向有开口,皇帝最心腹的二十名侍卫站立把守,由两名内大臣指挥。[46]八旗左右两翼的办事机构占据了黄城东西各一百步远的较小区域。[47]

“鱼网城”围绕着黄城。[48]就在这鱼网城的外围一圈搭建了175顶帐篷,叫作“内城”。[49]

内城的三个入口,鱼网城南、东、西三个方向,以两面金龙旗为标志。每个门分派上三旗的两班护军把守。每班由一名参领和一名护军校以及十名护军组成,总计有七十二名护军把守通向内城的入口。[50]

内城向外二十丈(230英尺)远,是由254顶帐篷组成的又一圆圈。[51]这两层同心帐篷圆圈形成了被称作“外城”的安全警戒线。外营的东南西北四个方向有入口,由两面金色的“飞虎”旗为标志。两班声望较低的下五旗护军在每个入口处站立警卫,另外四队在东北和西南位置,作为北面入口队伍的补充。[52]就规模和位置而言,所有这些队伍与上面所提到的那些相同,共计144名护卫被指派到外城区域。

最后,还有四座警跸营帐坐落在外城的东南、西南、东北、西北方向各六十丈(690英尺)远的地方。[53]每座警跸营帐由十班护军组成,总计四十班。每班包括一名参领和十五名护军。这四十名参领和600名护军的唯一职责是在营地周边全天候警戒。

御营的布局极像在京师的做法。但若认为这种相似是源自更具固定性的城市结构,那就错了。组织结构的影响似乎应从相反的方向考虑,欧立德指出,在清朝,满洲人狩猎形式的启示,才是北京重新布局的根本原因,尤其重要的是“安营时,兵丁的帐篷围绕御幄形成了一个保护圈——这一做法极易让人联想到蒙古人的斡鲁朵(ordo)”。[54]

换言之,在南巡期间,乾隆御营影射着更具游牧性以及部落性质的草原治理方式以及政治构成,其中,机动性自身就是一种安全形式,也是一种武力标志。乾隆时期身为清朝贵族和史家的昭梿(1780—1833)[55],在《啸亭杂录》中指出,在皇帝打猎和巡幸中使用御营是“崇尚俭朴”,兼有“不忘本”之意。[56]对于乾隆皇帝自己而言,宿营地唤起的是在广袤草原任意驰骋的景象。1751年5月初,乾隆皇帝在返京途中刚进入山东时,作有一首《氈室》诗:

陆宿仍氈室,

虚窗驹影留。

往来任南北,

寒暖适春秋。

乍觉招新兴,

兼宜送远眸。(https://www.xing528.com)

顿移庐不改,

拟合唤原舟(原注:谓平原之舟也)。[57]

来自江南的汉族精英也认识到了乾隆皇帝使用营帐固有的军事含义。例如杰出诗人、文艺评论家苏州人沈德潜(第六章对他重点介绍),描述他在1751年和1757年的陛见,就发生于在黄河与大运河交汇处清江扎营的“武帐”内。[58]

南巡等使用的营帐是清朝在内亚权势的典型象征。它们是官方描绘每年木兰秋狝的宫廷绘画(图6)——四巨幅卷轴组成的《木兰图》(约1750年代)——中最显眼的部分。[59]

图6 大营入口。郎世宁《木兰图》(约1750年代),卷2局部。巴黎吉美亚洲艺术博物馆藏。

图片版权:法国国家博物馆联盟协会;图片来源:纽约艺术资源。

这种巨大、环形的营帐分别在1758年和1759年用以款降吐鲁番伯克、拔达山汗(图7)。它们也是一组共十六幅所组成的名为《平定伊犁回部战图》的画作(约1766年,又名《得胜图》)所着意突出的。[60]在1750和1760年代,这种营帐无可争辩地与内亚的政治风格联系在一起:以在塞外的皇帝打猎及讲武和内亚草原上的战事及部落外交为主。

当然,营帐不是乾隆皇帝仅有的住宿形式,他也可以住在固定的行宫中。1750年代末和1760年代建造了越来越多的行宫,乾隆皇帝也经常在行宫居住。[61]但是这并没有排除在江南使用营帐,毕竟,即使最精心建造的行宫也容纳不了乾隆皇帝两三千随从。例如,在五个已修建了行宫以供过夜的地方,还要为了皇帝随从,共计额外需要1100顶帐篷。[62] 1756年,富裕盐商在扬州天宁寺附近建造了一座行宫,位于城墙的北面,紧邻城墙,为乾隆第二次南巡做准备。然而,第二年,当皇帝一行抵达扬州时,许多低级官员、兵丁、服务人员与他们的马匹、骆驼不得不在空地上安营。[63] 1762年和1765年乾隆第三、第四次南巡,军机处官员、其他京卿以及地方大员扈驾时,也经常住在帐篷中。知名的史家、诗人赵翼(1727—1814)1756年时正担任军机章京,他后来回忆这种安排所提供的工作条件不怎么理想:“戎帐中无几案,率伏地起草,或以奏事黄匣作书案,而悬腕书之。”[64]

图7 《平定伊犁回部战图》(约1766年,又名《得胜图》)之“拔达山 汗纳款”(1759年)。北京故宫博物院藏。

资料来源:《清代宫廷绘画》,页190;复制得到了北京故宫博物院的许可。

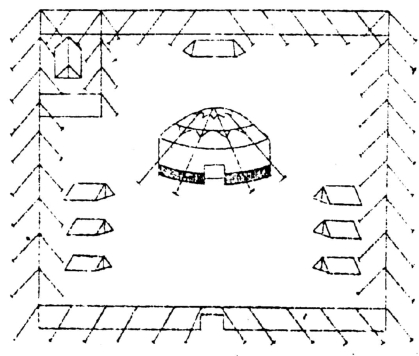

最后,在每天的巡幸途中,皇帝会在中途休息地点(汉文“尖营”“墩营”或“乌墩”,后一词是满文歇息地点uden i ba的音译)用膳和召见官员。[65]办理尖营章程与大营相似:四十名护军在来自护军营的两位参领以及来自武备院的官员指挥下,在每一处尖营营地,负责搭建黄城、蒙古包、帐篷,供休息和接见官员使用(图8)。[66]

图8 尖营:皇帝停跸顿营图。

1755年,乾隆皇帝颁布新的章程,规定负责尖营的这些护军至少一半专门从蒙古八旗中挑选。而且,甚至当在一些尖营修建了永久性的建筑,官方的章程仍然特别要求在所有尖营使用黄城和蒙古包。[67]

换言之,尽管乾隆朝沿南巡路线出现了大量的行宫(表B7),但野外营帐的使用并没有衰退。

即便在长江三角洲人口最稠密、汉人占优势的城市地区,乾隆皇帝坚持继续使用营帐和蒙古包,这些由满洲和蒙古旗人监管。

从最基本的后勤和物资形式来看,南巡很像皇帝打猎和军事演练。前面数页所开列的章程和做法也适用于每年木兰秋狝(满文Muran i aba)对仪卫扈从和宿营的安排。

资料来源:《清会典图》(光绪),卷104,页8a。[68]从组织和人员构成看,这一移动的朝廷绝对属于旗务。在皇帝巡幸期间,除了提供侦察、踏勘以及安全保障,这些听命于兆惠、努三等人指挥的皇帝护卫人员,在皇帝狩猎过中也起着关键作用。他们负责侦察皇帝特定打猎区域,接下来在更为广阔的木兰围场找到合适地点搭建皇帝的大本营。[69]军事战争、木兰秋狝和南巡,后勤办理人员都是同一群人,这意味着在江南巡幸时,乾隆朝廷就像进行某种军事演练的一群民族征服者精英。

第二章已经谈及巡幸与狩猎多有重叠之处,并非互不相容。康熙还有乾隆皇帝,都将打猎作为包括他们南巡在内的所有巡幸的内在组成部分。[70]到十九世纪初,汉字“围”——指大规模哄赶猎物进行打猎,即“打围”(满文aba),包括哄赶猎物的“行围”以及哄赶猎物的所在地即“围场”——在广义上,也已经指称皇帝的巡幸、巡狩。[71]狩猎和巡幸的汉文用词的混用,在十八世纪中叶已很明显,这源自皇帝巡幸和狩猎间后勤的相似性。

1750年代和1760年代,内务府大臣和八旗将军等在向皇帝所上奏折的汉文部分,常常将他们在南巡中的职责称作“随围”。[72]我们可以依字面将“随围”(跟随打猎)译为“following on a hunt”或“following the hunting party”,但这并不完全准确。在他们奏折的满文部分,八旗高官和内务府官员用词远为准确,在扈从乾隆南巡和参加更为正式(或大规模)的皇帝狩猎间做了重要的区分。用满文书写时,他们将乾隆皇帝的南巡径直称为“dele Jiyangnan golode giyarime genre de”(皇上欲巡视江南省);而扈从一般巡幸只是简单称为“dahalame genembi”(随往)。[73]对比之下,满文aba abalambi表示“打围”,aba de tucimbi是“随围”。所有这些意味着,至少在这个例子中,汉文“随围”一词可以更准确翻译为“to accompany the imperial phalanx”(跟随皇帝的方阵队伍)。不论人们如何翻译该短语,它应带有军事的涵义,显示出,对于参加皇帝巡幸的京营八旗来说,依旧暗指军事动员的传统。这样译才算完美。很显然,南巡与皇帝狩猎不完全等同,然而,从后勤的角度,皇帝巡幸和狩猎相似。

南巡使得清廷重建了一个在马背之上和营帐之中更具机动性的朝廷。它们也让人联想到由乾隆家产式统治机构(朝廷贵族和八旗精英)的杰出成员所主导的季节性迁移和军事演练的尚武传统。就此而言,在长江三角洲地区大张旗鼓地以移动的朝廷出现,也是用一种微妙的方式提醒所有的人:江南只是在一个幅员辽阔的多民族的帝国进行踏勘、考察、规划和驻防的一个部分而已。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。