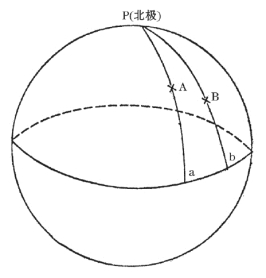

二十八宿虽然分布在黄道的沿线,是用以表示日、月、五星位置的标志,但我国古代对于二十八宿在天空中的位置和范围,却不像近代天文学那样主要用黄经和黄纬来表示,而是主要用类似于赤经和赤纬的距度和去极度来表示。各宿的距度和去极度均是通过其标准星——距星来进行测定的。如图1-23 所示,某宿的距度是指该宿的赤经跨度,也就是该宿距星A 与其东侧邻宿距星B 之间的赤经差 ;某宿的去极度,是指该宿距星A 与天球北赤极P 之间的纬度差

;某宿的去极度,是指该宿距星A 与天球北赤极P 之间的纬度差 ,也就是近代天文学所谓的极距,它等于该宿距星A 的赤纬的余角。二十八宿各宿的距度之和,等于我国古代所测定的周天度数

,也就是近代天文学所谓的极距,它等于该宿距星A 的赤纬的余角。二十八宿各宿的距度之和,等于我国古代所测定的周天度数![]() 。

。

至于日、月、五星在天空中的位置,其纬度与二十八宿的距星一样,也是用它们的去极度来表示的,而经度则是用它们在二十八宿各宿中的入宿度来表示的。所谓入宿度,即为该天体与其所在宿的距星之间的赤经差。

图1-23 距度、去极度示意图

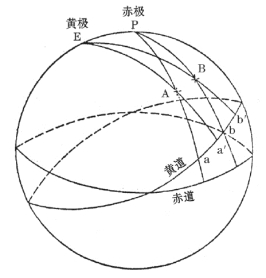

其实,我国古代也早已产生了黄道概念。如,《石氏星经》曰:“黄道规牵牛初,直斗二十度,去极[百]一十五度。”[68] 西汉刘向(前77—前6 年)《五纪论》曰:“日月循黄道,南至牵牛,北至东井。”②《后汉书·律历志》还记载了东汉太史官用黄道铜仪所测得的二十八宿“黄道距度”和二十四节气“黄道去极度”。不过,由于我国古代没有产生黄极概念,这些“黄道距度”实际上只是二十八宿的赤道距度在黄道上的投影,也就是经过各宿距星的赤经圈所夹的黄道弧长。它们与以黄道为基本圈、黄极为极点的真黄经不是一回事,应该是一种“似黄道距度”。而“黄道去极度”也只是黄道上二十四个节气点至北赤极的去极度。如图1-24 所示,A、B 分别为二十八宿中自西向东排列的某相邻两宿的距星,经过A、B 的赤经圈 、

、 分别与黄道相交于a、b,经过A、B 的黄经圈

分别与黄道相交于a、b,经过A、B 的黄经圈 、

、 分别与黄道相交于a′、b′,则

分别与黄道相交于a′、b′,则 和

和 即为中国古代所认为的A 宿的“黄道距度”和“黄道去极度”,

即为中国古代所认为的A 宿的“黄道距度”和“黄道去极度”, 和

和 则为A 宿的真黄道距度和真黄道去极度。

则为A 宿的真黄道距度和真黄道去极度。

图1-24 中国古代的“黄道距度”与“黄道去极度”示意图

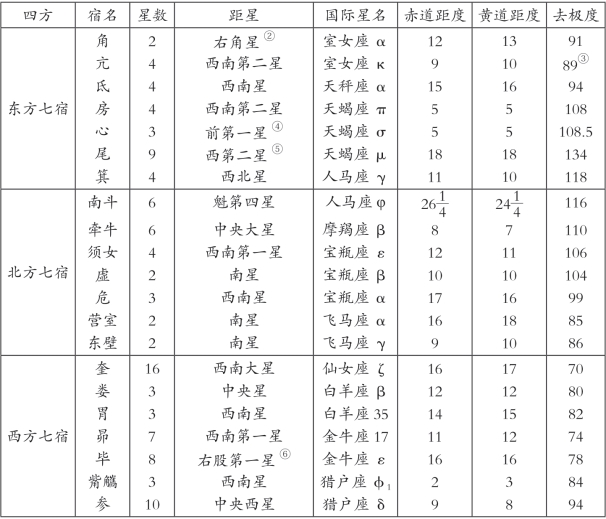

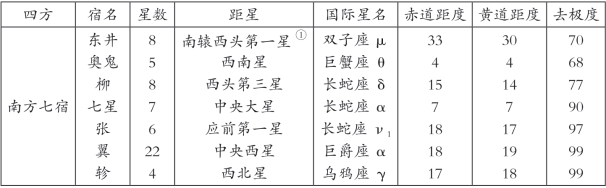

1.石氏二十八宿的星数、距星、距度和去极度

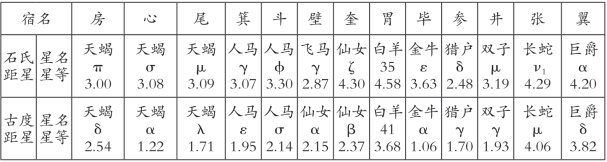

在现有的史料、文献中,石氏二十八宿各宿的名称最早完整地见于战国早期的曾侯乙墓漆箱盖,其各宿赤道距度最早完整地见于西汉初期的《淮南子·天文训》,黄道距度最早完整地见于《后汉书·律历志下》,各宿星数最早完整地见于《晋书·天文志上》,各宿距星及其去极度最早完整地见于唐代的《开元占经》卷六十至六十三和敦煌文献P2512[69] 。现根据以上史料、文献,将石氏二十八宿各宿的星数、距星、赤道和黄道距度、去极度等进行整理,列于表1-10。

表1-10 石氏二十八宿的星数、距星、赤道和黄道距度、去极度表

② 《开元占经》原文作“左角”。因二十八宿距度为自西向东计量,我国古代通常以东为左,以西为右,故疑原文“左角”系“右角”之误。

③ 《开元占经》“亢宿占”缺去极度,“星图”作“八十度”,《旧唐书·天文志》和《新唐书·天文志》均作“八十九度”。亢宿与角宿相邻,二宿的去极度应较接近,不会相差太远,故应以“八十九度”为是。

④ 《开元占经》“心宿占”作“前第二星”,“星图”作“前第一星”。应以“星图”所记为是,理由同② 。

⑤ 《开元占经》“尾宿占”作“东第二星”,疑为“西第二星”。理由同② 。

⑥ 《开元占经》“毕宿占”作“左股第一星”,疑为“右股第一星”。理由同② 。

续表

① 《开元占经》“东井占”作“北南辕西头第一星”,“星图”作“南辕西头”。疑前者衍“北”字,后者脱“第一星”。

除了石氏二十八宿距度以外,《开元占经》还同时辑录了刘向《洪范传》所记载的一套二十八宿古距度。如:

石氏曰:角二星,十二度。刘向《洪范传》曰:与古度同。

石氏曰:南斗六星,二十六度四分度之一。《洪范传》:古二十二度。

石氏曰:心三星,五度。古十二度。

……(https://www.xing528.com)

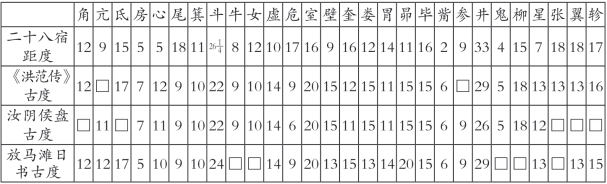

现将《开元占经》所辑录的石氏二十八宿距度、《洪范传》古距度进行整理、对照,列于表1-11。

表1-11 石氏二十八宿距度与古距度对照表

由该表可以看出,两套二十八宿距度有着明显的区别,一般相差2°~3°,个别(如尾宿)可差达9°。导致这种状况的原因是两套距度采用了不同的距星。例如,关于斗宿的距星,《开元占经》卷六十一引石氏曰:“南斗六星……度距魁第四星先至。”斗宿“魁第四星”的国际星名是人马座φ。《新唐书·历志三上》指出:“古历以斗魁首为距。”“斗魁首”的国际星名为人马座ζ。

关于牛宿距星,《开元占经》卷六十一引石氏曰:“牵牛六星……度距中央大星先至。”牛宿“中央大星”的国际星名是摩羯座β。《新唐书·历志三上》指出:“古以牵牛上星为距。”“牵牛上星”的国际星名为摩羯座α。

关于参宿距星,《开元占经》卷六十二引石氏曰:“参十星……度距中央西星先至。”参宿“中央西星”的国际星名是猎户座δ。《新唐书·历志三上》指出:“古历以参右肩为距。”“参右肩”的国际星名是猎户座γ。

据研究,二十八宿古度距星与石氏距星相比,不相同者达17 宿,仅有11 宿相同。在17 宿不相同的距星中,古度距星有13 颗选用的是各宿中的较亮之星[70] ,而石氏距星则一般选用各宿中位置最靠西边的那一颗(表1-12)。

表1-12 部分二十八宿石氏距星与古度距星亮度比较表

1977 年在安徽省阜阳西汉汝阴侯墓出土的漆制圆盘上[71] ,以及1986年在甘肃省天水市放马滩秦墓出土的竹简《日书》中[72] ,也写有一套二十八宿石氏距度(见表1-11)。与二十八宿石氏通行距度和古距度相比,漆盘上和《日书》中的距度数据大多相同于古距度,而与通行距度不同。这表明,漆盘上和《日书》中的距度都属于古距度系统。据研究,云梦睡虎地秦简《日书》中“除”篇、“官”篇的月星关系,以及长沙马王堆汉墓帛书《五星占》中的五星行度表都是利用古距度推算出来的[73] 。

2.甘氏二十八宿有关数据的失传原因

值得注意的是,上述见于古代文献和出土文物的二十八宿距星、距度和去极度等都属于石氏系统,而甘氏系统仅有一个斗宿的距度幸存于《开元占经》之中。该书卷六十一记曰:

石氏曰:南斗六星,二十六度四分度之一。甘氏同。

其他涉及甘氏各宿星名的古代文献,都没有提供甘氏距星、距度和去极度的任何情况。那么,甘氏二十八宿的这些重要资料怎么会失传了呢?其主要原因可能与该系统的长期停止使用有关。

如前所述,二十八宿甘氏系统和石氏系统在战国中期分别由甘德和石申夫测定以后,曾经在战国、秦、汉时期并驾齐驱,同时流行。例如,《吕氏春秋》的《十二月纪》和《有始览》,《史记》的《律历》和《天官书》,《汉书》的《天文志》等文献都分别记录了当时使用甘、石两个系统的情况。特别是西汉的中后期,甘氏系统甚至一度得到重用,被当时取代秦《颛顼历》的《太初历》作为观测和制历的基本依据,用于测定冬至点的位置[74] 和太岁纪年法中的岁星晨出位置[75] 。不过到了西汉末年,刘歆(?—23 年)在把《太初历》改编成《三统历》献给篡夺汉朝刘氏政权的新莽政权的时候,虽然袭用了《太初历》根据八十一分法所确定的朔策、岁实等许多基本数据,却偏偏弃用了《太初历》所依据的二十八宿甘氏系统,启用了被《太初历》放弃的石氏系统[76] 。而到了东汉中期编制和颁行《四分历》时,《三统历》虽然被废弃,但它所使用的石氏二十八宿系统却得到沿用,而没有被废弃[77] 。而且自此以后,历代王朝的天文历算工作者一律都是使用石氏系统,再也没有出现过复用甘氏系统的情况[78] 。为什么甘、石两个二十八宿系统在经过秦、汉时期历法改革的交替使用后,石氏系统最终得到了古代天文工作者的一致认可,而甘氏系统却被放弃了呢?这恐怕要从甘、石两个系统各自的特点中去寻找原因。

石氏系统的特点是其基本结构的稳定性,也就是其星宿组成的一贯性。前面曾经提到,战国初期的曾侯乙墓出土的漆箱盖上已经写有二十八宿的全部星名。这表明,至少在甘德、石申夫生活的战国中期之前一百多年,二十八宿体系已经创立,甘氏、石氏两个系统均是源自二十八宿的古系统。不过,在如何继承古系统的问题上,甘德和石申夫采取了明显不同的原则和方式。石申夫的原则表现为维持古系统所构建的基本框架,即保留古系统所选定的全部二十八个星宿,以此为基础,再对古系统中不尽合理的地方进行适当的调整。其具体做法就是:把古系统多以亮星作为各宿标准星(距星)的做法调整为以位置最靠西边的恒星作为各宿的标准星(距星)。由于各宿的距度都是从其距星开始自西向东量度至其东边邻宿的距星,石申夫经过对距星的上述调整,就可保证组成各宿的所有恒星都能位于各宿距度的范围以内,从而使观测者对日、月、五星位置的判断和测量更加方便、准确。在对各宿距星进行调整以后,石申夫还重新测量了各宿的距度,其测量结果就是所谓石氏距度。而刘向《洪范传》所记录的古距度,则很可能是在二十八宿体系初创时所测得。石氏系统建立以后,其星宿的组成也一直固定不变。即使后来随着时间的推移,某些星宿的距星由于岁差的作用,与其他星宿距星之间的赤经差逐渐发生变化,历代(如唐、宋、元、明、清)的天文工作者也只是在使用石氏系统的过程中,根据实测的结果对这些星宿的距度或者距星进行个别调整,但从不用别的星宿去更换这些星宿[79] 。

与石氏系统的稳定性形成鲜明对照的是甘氏系统的变动性。首先,对于构成二十八宿古系统的各个星宿,它不像石氏系统那样采取完全继承的做法,而是采取大部分留用、少部分更换的做法。本节在前面已经指出,秦汉时期文献中所记载的甘氏系统可大致分为三个版本。与古系统相比,这三个版本均对少数星宿进行了更换。它们除了一致用建星代替了古系统中的斗宿以外,有的还用斗宿代替箕宿(如“版本一”),有的用狼、弧代替井宿和鬼宿(如“版本二”),有的用参、罚更换觜、参(如“版本二”“版本三”),有的甚至把七星、张两宿的前后排序颠倒为张、七星(如“版本二”“版本三”)。总之,三个版本所更换的星宿在名称和数量上均不相同。也就是说,甘氏系统自创立以后,人们在使用该系统的过程中,一直在根据不同的情况和需要,对其中的某些星宿不断进行更换和调整。虽然这些被更换、调整的星宿只是少数,但由于不同星宿的赤经跨度及其距星的赤经位置均不相同,若干个星宿的不断变换,不仅会使有关星宿的距度出现相应变化,也会使其他相邻星宿的距度受到影响,从而使整个系统的星宿组成和距度体系始终处在反复变化的状态之中。

然而,二十八宿体系本是用来确定日、月、五星运动位置的一个标准,如果这个标准自身就变化无常,没有一个稳定、准确的状态,它又何以能够准确地衡量别人?特别是认识日、月、五星的运行规律,不是通过一次或者几次观测、在短期内就能解决的问题,它需要数十年、甚至数百年观测资料的长期积累,并在此基础上加以总结和计算。如果作为天文观测基本标准的二十八宿体系存在着人为的、反复无常的调整变化,那么,后人在利用前人积累的观测资料进行研究时,必然会遇到很大的麻烦。因此,尽管西汉王朝所颁行的重要历法《太初历》曾经采用甘氏系统作为制历的依据,尽管刘歆所编制的《三统历》是为篡夺汉刘政权的新莽政权服务的,但东汉王朝在编制《四分历》来取代《三统历》的时候,却没有复用《太初历》所使用的甘氏系统,而是继续沿用《三统历》所使用的石氏系统。如果不是石氏系统在天文观测和历法编算工作中具有比甘氏系统较明显的优越性,东汉《四分历》的编制者恐怕是决不会这样做的。较之于甘氏系统,石氏系统的优点正是体现在其基本结构的稳定性上。东汉以后历代王朝的天文工作者一直坚持选用石氏系统作为观测、制历的基本依据,不再复用甘氏系统,其主要原因大概都在于此。

另外,崇敬上天,把自己神化成受命于天的天子,是历代王朝统治者所奉行的基本理念。每一次朝代的更替,新王朝的统治者虽然都要“改正朔、颁度量”,制定和颁布一系列新的法规、制度,以体现自己对全国臣民的统治权,但他们对待上天却没有,也不能有这种权力。例如,对于二十八宿这一度量天上“七曜”(日、月、五星)运行规律的标准,如果人间可以按照自己的需要和喜好随意对它进行更换,显然与封建统治者所极力宣扬和维护的敬天、顺天的原则和理念相抵触。东汉及其以后历代王朝的天文工作者之所以选用组成结构一直稳定的石氏系统,放弃了组成结构多次被人为改变的甘氏系统,恐怕这也是一个重要原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。