1.观测的节日

从《尧典》的记事可知,观测四仲中星是为了“以殷仲春”,“以正仲夏”,“以殷仲秋”和“以正仲冬”。《尚书·孔传》云:“殷,正也。”这说明,观测的目的是校准一年四时的四个仲月,使四个仲月与观测四仲中星所确定的节气保持固定的对应关系。由此可知,四仲中星的观测日期应该分别处于当时历法的仲春、仲夏、仲秋和仲冬这四个月之内,这是不言而喻的。

那么,《尧典》记事到底使用的是什么历法呢?大家知道,使用以月亮朔望周期纪月、以太阳回归周期纪年、以闰月固定每年各月节气的阴阳合历,是中国古代天文学的特点之一。《尧典》云“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”,表明其所记历法即为阴阳合历。由于朔望月和回归年的周期都不是整数日,且两个周期之间没有整倍数关系,古人在尚未准确测定这两个周期的时候,通过天象观测来不断校准历法各月所对应的节气,就是十分必要的。

不过,中国古代历法的岁首有周正、殷正和夏正之分[33] ;不同岁首的历法,其四时仲月所对应的节气也各不相同。《尧典》没有明确指出其历法的岁首如何,也没有明确给出四时仲月所对应的节气,但其所记用以校准四仲月的另外四种天象——“日中”“日永”“宵中”和“日短”,则为问题的解决提供了依据。

从《尧典》对这四种天象的表述来看,“日”与“宵”对应。《尚书·孔传》云:“宵,夜也。”可见,“宵”指夜晚,而“日”则为白天。又“永”与“中”和“短”对应。《尚书·孔传》云:“永,长也。”可见,“日中”“日永”“宵中”和“日短”的字面意思分别是“中等长度的白天”“长的白天”,“中等长度的夜晚”和“短的白天”。大家知道,我国地处地球北半部,一年之中的昼夜长短变化有如下特点:夏至节前后的白天时间较长,且以夏至日为最长;冬至节前后的白天时间较短,且以冬至日为最短;春分和秋分两节气前后的昼夜长短比较接近,且春分日和秋分日两日的昼夜长度基本相等。《尧典》既然是以昼夜时间的长短作为校准春、夏、秋、冬四时仲月的标准,而春分、夏至、秋分和冬至这四个节日的昼夜长短的特征又最为显著,所以,“日中”“日永”“宵中”和“日短”所分别代表的正是二分、二至这四个节日的天象。也就是说,《尧典》四仲中星的观测日期应该分别是春分、夏至、秋分和冬至这四天。对此,人们的意见比较一致。

另外,需要指出的是,中国古代历法的岁首,存在周正建子、殷正建丑、夏正建寅等多种情况,只有以寅月为正月的夏正历法的仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四仲月,分别依次与春分、夏至、秋分和冬至四节气保持固定的对应关系。例如,战国后期的秦国所使用的《颛顼历》即属于夏正历法,所以,当时的秦国文献《吕氏春秋·十二月纪》记曰“仲夏之月……日夜分(春分)”“仲夏之月……日长至(夏至)”“仲秋之月……日夜分(秋分)”“仲冬之月……日短至(冬至)”。因此,《尧典》所记历法的岁首为夏正,应是可以肯定的。

2.观测的目标

在《尧典》所列举的“星鸟”“星火”“星虚”和“星昴”等四个观测目标中,“星虚”和“星昴”所指是比较清楚的。因为,在我国古代的二十八宿恒星区划体系当中,确有分别名为“虚”和“昴”的两宿。因此,“星虚”和“星昴”就是指的虚宿和昴宿,如此理解应是没有什么问题的。

需要弄清楚的主要是“星鸟”和“星火”。

先说“星鸟”。在我国古代的恒星命名中,没有直接以“鸟”命名的星宿。不过,有人注意到,我国古代还将二十八宿划分为“东方苍龙”“西方白虎”“南方朱鸟”和“北方玄武”四象,于是认为:“星鸟”即为四象中的南方朱鸟,它共包括井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿。然而笔者认为,《尧典》中的“星鸟”似乎不应当以“朱鸟”七宿来解释。因为,依《尧典》所述,其用以校准仲秋和仲冬两月的分别为虚宿和昴宿各一个星宿,那么其用以校准仲夏之月的“星鸟”亦应当是一个星宿,而不会是七个星宿。鉴于在二十八宿的四象里,虚宿恰好处于北方玄武七宿(斗、牛、女、虚、危、室、壁)正当中的位置上,昴宿也恰好处于西方白虎七宿(奎、娄、胃、昴、毕、觜、参)正当中的位置上,那么,“星鸟”就应是指处于南方朱鸟七宿正当中位置上的那一宿。该宿全名“七星”,有时简称“星”,它的第一号星——“星宿一”就是上一节所论定的鹑火星。《尧典》把虚宿和昴宿分别称作“星虚”和“星昴”;但不把七星宿称作“星星”,而是称作“星鸟”。王世舜先生认为,这是为了“避免重词”[34] 。这样解释,合乎《尧典》整理者的用意,是可以成立的。

再说“星火”。既然“星鸟”“星虚”和“星昴”分别为“四象”中南方朱鸟、北方玄武和西方白虎的正中之宿,那么,按照这一确定原则,“星火”是否就是四象中东方苍龙(角、亢、氐、房、心、尾、箕)的正中之宿“房宿”呢?不少人认为应该如此认识。另外,古人还曾将二十八宿划分成“十二次”,用于岁星纪年,而十二次中的“大火”次是由房、心、尾三宿组成,房宿是其中之一。如《尔雅·释天》云:“大辰,房、心、尾也。大火谓之大辰。”这也表明,《尧典》中的“星火”有可能与房宿有关。

不过需要指出的是,“大火”在古代还常常被视为心宿的代称。例如,《左传·襄公九年》云:“心为大火。”《夏小正》云:“大火者,心也。”心宿之所以能获得“大火”之美名,大概是因为它的第二号星——“心宿二”(天蝎座α)是一颗又红又亮的一等明星,其形象犹如星空中的一团火。在古代用于岁星纪年的“十二次”当中,之所以有一次被冠名以“大火”,很可能也是因为心宿是组成该次的三宿之一。另外,如果《尧典》所记“星火”是指房宿而不是指心宿,它就应该像记虚宿为“星虚”,记昴宿为“星昴”那样把房宿记为“星房”,而不应该记为“星火”。因此,“星火”是指心宿而不是指房宿,其可能性似乎更大一些。

3.观测的方式

我国古代把恒星星象与月份或时节联系起来,其观星的方式有多种,即或者观测恒星的东升,或者观测恒星的西没,或者观测恒星的南中天;且观星的时间亦有不同,即或者选择在黄昏,或者选择在昧旦,或者选择在夜半。这些不同的观星方式,在《夏小正》中就有不少体现。如,正月“鞠则见”,四月“昴则见”,五月“参则见”等,都是指昧旦观测恒星的东升;三月“参则伏”,八月“辰则伏”,都是指黄昏观测恒星的西没;四月“初昏南门正”,五月“初昏大火中”,都是指黄昏观测恒星的南中天;八月“参中则旦”,则是指昧旦观测恒星的南中天。

《尧典》没有说明以“星鸟”“星火”“星虚”和“星昴”校准春、夏、秋、冬四仲月,究竟是观测它们的南中天,还是观测它们的东升或西没;也没有指出观测的时间究竟是在黄昏,还是在昧旦或者夜半。不过,由于“鸟”“火”“虚”“昴”四星分别居于朱鸟、苍龙、玄武、白虎四象正中的位置,且人们在入睡之前的黄昏时分观星又要比夜半或者昧旦时观星方便得多,所以古今中外的学者大多认为,《尧典》以鸟、火、虚、昴校准四仲月的方法是黄昏时观测这些恒星的南中天。例如,早在东汉时期,经学家马融和郑玄就已明确指出:

星鸟、星火,谓正在南方。春分之昏七星中,仲夏之昏心星中,秋分之昏虚星中,冬至之昏昴星中。[35]

如今,人们正是因为认为《尧典》是以观测恒星昏中的方式来校准四时的仲月,才把星鸟、星火、星虚和星昴统称为《尧典》的“四仲中星”,并且以此认识为依据,应用岁差原理来推算它们的观测年代。

另外需要指出的是,我国古代二十八宿的各宿都不是由一颗恒星构成,而是由两颗或者两颗以上的恒星构成,且各宿均有一定的互不相等的赤经跨度——距度。以战国时期由魏国天文学家石申夫所测定的“石氏距度”为例,其各宿的距度多则可达33°(如井宿),少则只有2°(如觜宿)。这样,《尧典》四仲中星的观测方式既然可以确定为昏时观测恒星的南中天(即恒星正好处在子午线的位置上),则作为观测对象的星宿就不能是组成该星宿的各颗恒星,而只应是其中一颗最具有代表性的恒星。关于这个问题,竺可桢认为,在《尧典》四仲中星的观测目标中,除了心宿是取其最明亮的二号星“心宿二”以外,其他各宿均是取其最西边“初度”位置上的距星,它们包括柳宿一、星宿一、张宿一、房宿一、尾宿一、虚宿一和昴宿一等[36] 。不过据研究,二十八宿体系在创立之初所测得的距度是不同于“石氏距度”的“古距度”,而“古距度”大多是以各宿中的最亮星而不是西边第一星为距星进行测量的[37] 。再说,较明亮的星比较暗淡的星似更有利于作为南中昏星的观测目标。因此,《尧典》取有关星宿中最明亮的恒星作为四仲中星的观测目标,其可能性应该更大一些。若是这样,《尧典》的观星目标就应该分别为柳宿六、星宿一、张宿二、房宿三、心宿二、尾宿五、虚宿一和昴宿六。

4.观测的时刻

虽然《尧典》四仲中星的观测时间可大致认为是二分、二至的黄昏,但要推算四仲中星的观测年代,还必须把观测它们的具体时刻弄准确。因为,观测时刻若误差一小时,恒星视位置的赤经误差就达15°,据以推出的观测年代的误差就会在一千年以上。

影响确定观测时刻的因素主要有以下几个方面:

第一,古今关于黄昏时刻的规定不同。

大家知道,人们在白天无法看到满天的恒星,是因为强烈的阳光被地球大气所散射,以至于淹没了众星的光芒。由于同样的原因,当太阳没入地平线以下的时候,天空的亮度仍会持续一段时间,致使人们无法立即对恒星进行观测。现代天文学把这种日没后天空仍保持明亮的现象称为昏影,并且规定:太阳没入地平以下6°时为“民用昏影终”,此时天空开始变暗,最亮的恒星已经出现,户外活动开始需要人工照明;太阳没入地平以下18°时为“天文昏影终”,此时天空完全变黑,肉眼可见的最暗恒星已经出现。

我国古代关于黄昏时刻的规定不仅与现代不同,而且很不统一。

西汉时期及其以前的一些规定主要因计时制的不同而有所不同,且各种计时制的黄昏都不是只表示某一瞬间,而是代表着一个时段。例如,云梦秦简《日书》记有分一昼夜的十二时的时刻制度,规定黄昏为亥时[38] ,即相当于现今24 小时制的21 时至23 时;西汉简牍记有十六时制和十八时制两种计时制度[39] ,其中十六时制的黄昏相当于24 小时制的18 时至19 时20 分。由于这些计时制所规定的黄昏时段的范围宽达1.5 ~2.0 小时,所以,若用它们来推算《尧典》四仲中星的观测年代,是很难得到准确结果的。

东汉时期及其以后通行百刻计时制,黄昏不再代表计时制中的一个时段,而是被规定为太阳西没地平以后的某一瞬间时刻。例如,东汉蔡邕《月令章句》是以日入地平后三刻为昏;《晋书·天文志》是以日入地平后二刻半为昏。按照百刻计时制与现今24 小时计时制的换算关系,三刻相当于0.72 小时,即43.2 分钟;二刻半相当于0.6 小时,即36 分钟。因两种规定的黄昏时刻有7.2 分钟之差,这样,分别使用两种规定所测得的南中恒星就会有1.8°的赤经差,观测同一恒星昏中的年份就会相距一百多年。况且这两种规定产生的年代又都比较晚,它们是否适用于《尧典》四仲中星的观测,也令人怀疑。

第二,日没时刻和黄昏时刻的季节性变化。(https://www.xing528.com)

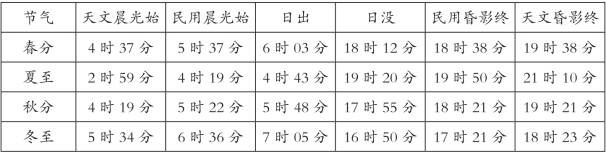

由于地球的自转轴倾斜于而不是垂直于其绕太阳公转的轨道平面,从而导致地球表面的各个地方的昼夜长短以及日出、日没时刻和天明、黄昏时刻都存在季节性的周年变化。对于位于地球北半部的我国各个地方来说,则表现为夏季昼长夜短,天明及日出时刻较早,日没及黄昏时刻较迟;冬季昼短夜长,天明及日出时刻较迟,日没及黄昏时刻较早。以传说中的帝尧都城为例,《史记正义》引《帝王世纪》云:“尧都平阳。”平阳故城在今山西临汾。20 世纪70 年代,考古工作者在这个地区的襄汾县陶寺,发现了相当于帝尧时期的新石器龙山文化遗址[40] ,证明古代传说并非空穴来风。临汾的地理纬度约为北纬36°,其地二分、二至的日出、日没时刻,天文晨光开始时刻(即最暗目视恒星的晨隐时刻)和民用晨光开始时刻(即最亮目视恒星的晨隐时刻),民用昏影终止时刻(即最亮目视恒星的昏见时刻)和天文昏影终止时刻(即最暗目视恒星的昏见时刻)可从现代天文年历上查知,现转录如表1-1。

若以民用昏影终止时刻作为黄昏开始的标准,从表1-1 可以看出,尧都平阳夏至和冬至这两天黄昏开始的时刻约相差2.5 小时。查阅现代天文年历,可以得知,我国中原地区,乃至北起黑龙江省、南到海南省的任一地点的冬至、夏至这两天的黄昏开始时刻都差两小时以上。这种巨大的时间差,古人即使不使用计时仪器,也能够明显地感觉出来。

表1-1 尧都平阳的日出、日没和晨光始、昏影终时刻表[41]

所以,我国古代对昼夜长短随季节变化的认识是比较早的。例如,《尧典》用以校准春夏秋冬四时仲月的标准除了四仲中星之外,还包括具有显著特点的四个节日的不同昼夜长短,即“日中”“日永”“宵中”和“日短”;《夏小正》也有“五月……时有养(长)日”,“十月……时有养(长)夜”的记载。只是这些记载都没有提供昼夜长短的具体数据。

云梦秦简《日书》以十六时制具体记述了一年十二个月的日(昼)夕(夜)长短变化,其简828(反面)~简836(反面)记曰:“正月日七夕九,二月日八夕八,三月日九夕七,四月日十夕六,五月日十一夕五,六月日十夕六,七月日九夕七,八月日八夕八,九月日七夕九,十月日六夕十,十一月日五夕十一,十二月日六夕十。”[42] 不过,从其二月(春分节所在月)、八月(秋分节所在月)的昼夜长短均为“日八夕八”的情况看,可知其日与夕的分界不是昧旦和黄昏,而是日出和日没。由于日出和日没时刻的天空仍处于明亮状态,恒星在这两个时刻都不可能出现,所以上述秦简《日书》“日夕表”并不适合作为恒星观测时刻的依据。

第三,日没时刻、昏影持续时间和始昏时刻都存在地理纬度上的差异。

如前所述,既然古代文献中有关黄昏时刻的规定和数据都不适宜作为推算《尧典》四仲中星观测年代的依据,相比之下,直接以四中星的观测地在二分、二至等四个节日的实际黄昏时刻为准进行推算,可能更加妥当一些。这也是近现代学者们所普遍采用的办法。

关于《尧典》四仲中星的观测地点,人们有两种不同的观点。一种观点认为,观测地点在传说中的尧都平阳;另一种观点认为,观测地点在《尧典》文中所说的嵎夷、南交、西土和朔方(北方)等四个地方。观测地点的不同,意味着地理的经度或者纬度可能会有差别。近代天文学证明,对于处于同一纬度的两地来说,无论它们的距离有多远,时差有多大,两地的昼夜长短却总是相同的,两地的日没和始昏的地方平时也总是相同的。但如果两地的地理纬度不相同,则它们的昼夜长短以及日没、昏始的地方平时就会出现差异。就同一节日而言,观测地点的纬度越高,日没时刻就越迟,昏影持续的时间就越长,黄昏时刻也就开始得越晚。

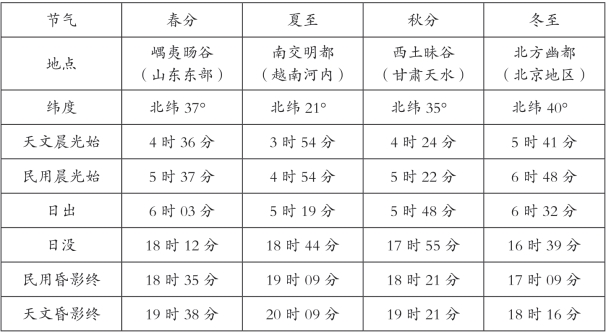

按照《尧典》本文所说,四仲中星的观测是在东、南、西、北四个地点分别进行的。观测星鸟的羲仲是“宅嵎夷,曰旸谷”,观测星火的羲叔是“宅南交,曰明都”,观测星虚的和仲是“宅西[土],曰昧谷”,观测星昴的和叔是“宅朔方[43] ,曰幽都”。关于这四个观测点的具体位置,《史记正义》云:“嵎夷,青州也。”青州相当于今山东省东部,其最东端临海处的纬度约为北纬37°。《史记索隐》云:“南交则是交阯不疑也。”交阯相当于今越南北方,其首都河内的纬度约为北纬21°。《史记集解》引徐广曰:“西者,今天水之西县也。”天水的地理纬度约为北纬35°。《史记正义》云:“北方,幽州。”幽州的中心在今北京地区,其纬度约为北纬40°。

这四个观测点在二分、二至等四个节日的日出、日没时刻,天文及民用晨光开始时刻,天文及民用昏影终止时刻,如表1-2 所示。

表1-2 嵎夷、南交、西土和幽都的日出和日没时刻,天文及民用晨光开始时刻和昏影终止时刻表[44]

如果把表1-2 与表1-1 相对照,即可看出,昼夜长短(民用晨光始至民用昏影终)随地理纬度的变化不如随季节变化那么显著。例如,旸谷的纬度较平阳偏北1°,但两地春分日的昼夜长短是相同的;西土的纬度较平阳偏南1°,两地秋分日的昼夜长短也是相同的。幽都的纬度较平阳偏北4°,两地正南北向的里差约为400 公里,冬至日的日没时刻和民用昏影终止时刻均有约10 分钟的差距;这种差异,虽然古人不用计时器仔细测量不容易察觉,但对恒星昏见时刻的影响却是不能忽略的。至于明都与平阳的纬度相差约15°,两地昼夜长短的差距更大,其对于恒星昏见时刻的影响就更不能忽略不计了。

第四,星光亮度对观测时刻的影响。

亮度不同的恒星,在黄昏时出现的时间是不同的:星光越明亮,出现的时间越早;星光越暗淡,出现的时间就越晚。因此,要确定《尧典》四仲中星的观测时刻,不能不把星光亮度这个因素考虑在内。

国际天文学统一用星等来表示星光的亮度,把肉眼可见最亮恒星的视星等定为0 等,把肉眼可见最暗恒星的视星等定为6 等。

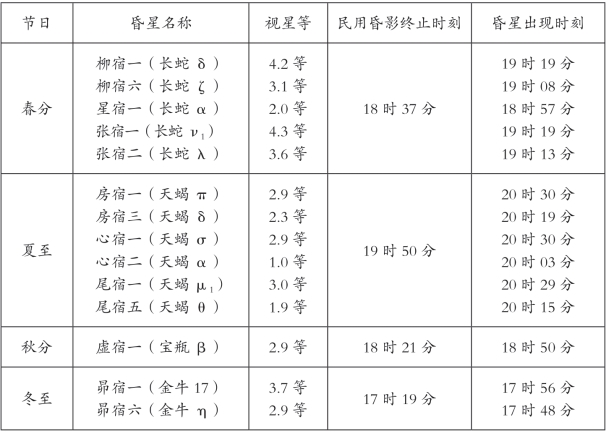

我国古代所划定的二十八宿各宿都是由两颗以上的恒星组成。关于《尧典》四仲中星的具体所指,竺可桢所认为的可能恒星及其亮度分别为柳宿一(长蛇座ζ)4.2 等,星宿一(长蛇座α)2.0 等,张宿一(长蛇座ν1)4.3 等,房宿一(天蝎座π)2.9 等,心宿二(天蝎座α)1.0 等,尾宿一(天蝎座μ1)3.0 等,虚宿一(宝瓶座β)2.9 等,昴宿一(金牛座17)3.7 等。在这些恒星当中,最亮的为1 等星(心宿二),最暗的仅为4.3 等(张宿一)。这样,如果依竺可桢所说,把尧都平阳的民用昏影终止时刻(即最亮目视恒星的出现时刻)作为《尧典》四仲中星的观测时刻,就有可能出现见不到所测恒星的问题。

那么,恒星的视亮度与昏见时刻之间的对应关系具体是怎样的呢?从表1-1、表1-2 列举的数据可以看出,各观测地点二分、二至的“民用昏影终止时刻”和“天文昏影终止时刻”之间一般都是相差1 小时左右。这表明,从出现0 等视亮度恒星的“民用昏影终止时刻”起,天空每出现较暗一等视亮度的恒星,大约需要经过10 分钟。根据这一对应关系,即可大致求出不同亮度的恒星在各观测地点不同节日昏见的具体时刻。

关于《尧典》四仲中星的具体所指,本书前面已经论证,它们不应该是竺可桢所认为的各宿“石氏距度”的距星——位置最偏西者,而应该是各宿“古距度”的距星——亮度最大者。而对于四仲中星的观测工作来说,选取各宿中的最亮恒星作为观测目标,显然也更加实用和方便。

表1-3 《尧典》四仲中星在尧都平阳的昏见时刻表[45]

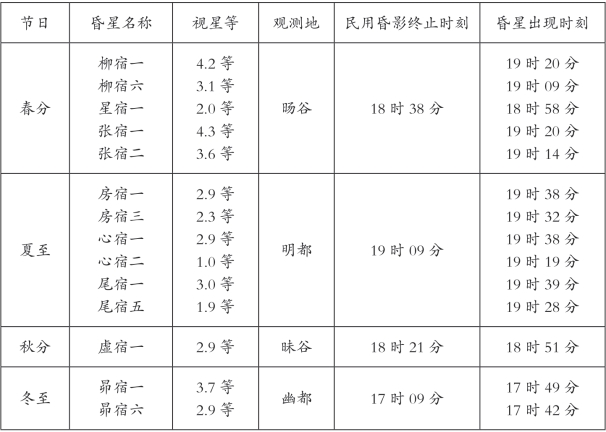

根据上面的讨论,我们把可能作为《尧典》四仲中星观测目标的恒星的视星等以及它们于二分、二至在尧都平阳的昏见时刻列为表1-3,在旸谷、明都、昧谷、幽都等四地的昏见时刻列为表1-4。

表1-4 《尧典》四仲中星在旸谷、明都、昧谷、幽都四地的昏见时刻表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。