明末入华的耶稣会士利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610),体认到中国政府对天算的重视,乃极力在教会中鼓吹“知识传教”的策略,致使天算之学因缘际会地成为中西两大文化交会的主要接触点之一。[67]天主教天文家为突显西法的优越,连带使中国人对西士所传的宗教亦能另眼相看[68],乃多方抨击中法的疏陋,尤其竭力指斥其中被天主教义视为迷信的部分。与术数关系密切的四余,即因此成为当时天主教天文家抨击的焦点之一。

明末参与修纂《崇祯历书》的耶稣会士罗雅谷,在其《月离历指》一书中,即尝力辩“天行无紫炁”,称:

至于紫炁一曜,即又天行所无有,而作者妄增之,后来者妄信之,更千余岁未悟也。今欲测候既无象可明,欲推算复无数可定,欲论述又无理可据,所以未从断弃者,或不能考定三之实有,故不能灼见一之实无耳……旧说谓紫炁生于闰余,闰余者,朔周不及气盈之数也……若紫炁以闰余为纪,竟不知何所起?何所止?据云二十八年而行天一周。谓此十闰之数何以终于十乎?十闰者不足二十七年,非二十八也。[69]

罗雅谷在此以一理性的务实态度抨击紫气的无稽,他认为若此曜确为闰余,则将无从定义其起终,且实际之闰余亦与紫气的周期有差。

同书中,罗雅谷更从历史的角度指斥四余乃为后人所造的诐辞,其文曰:

(四余)唐以前未闻其说,即唐以后传其说矣,而中、西两家凡为正术者,皆弃弗录也。盖其法名为西历,而实西国之旁门,如所称《西域星经》《都赖聿斯经》及婆罗门李弼乾作《十一曜星行历》,皆诐辞耳。鲍该,曹士荐(笔者按:应为曹士蒍)尝业之,然士荐[蒍]所为书,止罗、计两隐曜《立成历》,而先是李淳风亦止作月孛法,五代王朴作《钦天历》,以罗,计为蚀神首尾,行之民间小历,可见紫炁一术即用彼法者,犹弃弗录也![70]

此文很可能参考了邢云路的《古今律历考》一书,因两者的用语甚至讹误之处均颇为接近。[71]

入清以后,中、西法的争辩更加激烈,导致钦天监中对四余的存废、定义以及推步之法,曾做了几次大尺度的修改。由于清代各年所颁的《七政经纬躔度时宪历》,现留存尚多,如笔者在台北故宫博物院即见有从康熙朝以迄光绪朝大部分的《七政历》,其中康熙元年(1662)至五年(1666)的历,乃由汤若望负责编制,后因“历狱”的发生,导致西法遭废,故自康熙六年(1667)的《七政历》起,又重新使用旧法,但从康熙九年(1670)以后,因“历狱”的平反,《七政历》中又再度使用西法。下文即以这些历日为基本的史料,试析四余内容的演变。

汤若望在其于顺治(1644—1661)初年所上的新法中,尝有“四余删改”一条,称“罗 即白道之正交,计都即中交,月孛乃月行极高之点,至于紫气一余,无数可定,《明史》附会,今俱删改”[72],在此,汤若望虽仍以正交(或天首,阳历口)为罗

即白道之正交,计都即中交,月孛乃月行极高之点,至于紫气一余,无数可定,《明史》附会,今俱删改”[72],在此,汤若望虽仍以正交(或天首,阳历口)为罗 所在,中交(或天尾、阴历口)为计都所在,但实际上却已将传统正交及中交的定义颠倒[73],同样地,天首与天尾或阳历口与阴历口的定义亦被颠倒[74],亦即当时乃以白道过黄道的升交点为罗

所在,中交(或天尾、阴历口)为计都所在,但实际上却已将传统正交及中交的定义颠倒[73],同样地,天首与天尾或阳历口与阴历口的定义亦被颠倒[74],亦即当时乃以白道过黄道的升交点为罗 (此又回复先前自印度所传入的定义),以降交点为计都。

(此又回复先前自印度所传入的定义),以降交点为计都。

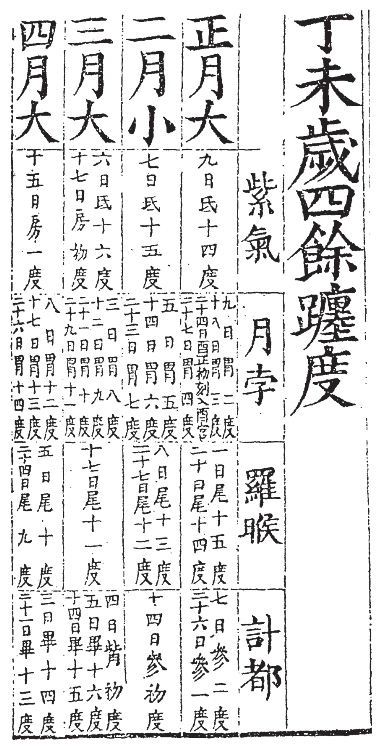

除了颠倒罗、计的定义之外,新法所推两曜的行度,亦与旧法明显有差。黄白交点的运动,自古多以为是均匀退行的,但汤若望则认为此一运动不仅速率不均匀,甚至连方向亦有顺有逆,并称其所推为“正交(中交)实行(指实际行度)”,以别于旧法所推的“正交(中交)平行(指平均行度)”[75]。在台北故宫博物院现存康熙元年至五年的《七政历》中,我们即可清楚见到罗、计位置顺逆参差的现象(见图一)。此历乃据新法所编。其中所记的三栏坐标,从上而下分别对应于月孛、罗 及计都三曜。

及计都三曜。

图一 康熙五年《七政经纬躔度时宪历》书影(台北故宫博物院藏)

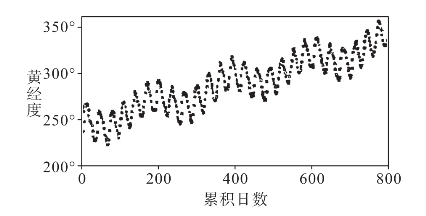

由于中国传统的星占术数与天主教教义甚不相容,故汤若望以正交(中交)实行推步罗、计的目的,应是为屏弃四余的迷信色彩,而在历中引进较科学的内涵。然而依据现代天文知识,正交(中交)实行之值,并不可能出现明显顺行的情形(见图二);事实上,汤若望当时所推的躔度与黄白交点实际黄经间的误差,甚至要较旧法所用的单纯平均值为大。[76]

图二 白道升交点黄经度的理论值变化[此图为自雍正十二年正月初一日(最左)起,每十天计算一次的结果]

至于月孛的行度,新、旧法同以为是均匀顺行的,但据推算,月亮远地点的实际黄经度,虽然在较长的时间区隔下,大致保持顺行,但在较短的时距(如数天一测)内,其在黄道上的运行速率不仅不均匀,甚至连方向亦有顺有逆,变化既快且幅度亦相当大(见图三)。亦即当时新法所推罗 、计都及月孛三者的坐标,并非真如汤若望所宣称的较密合天行。

、计都及月孛三者的坐标,并非真如汤若望所宣称的较密合天行。

图三 月亮远地点黄经度的理论值变化[此图为自雍正十二年正月初一日(最左)起,每两天计算一次的结果]

汤若望在钦天监中所行用的新法,在顺治十四年(1657)时,首次遭到回族天文家吴明炫的严厉抨击,吴明炫此举或为回族科当时所受一连串排挤而引发的强烈反弹。其中颠倒罗、计一事,所以变成争执的焦点之一,部分原因或与此两曜在《回回历》中的地位相关,因用《回回历》推步日、月食时,得先推求此两曜的位置,如欲求日食的食分,即需知计都的行度,又如历中判断月食可否发生的条件,即为:望日太阴经度与罗 或计都度相离一十三度之内,太阴纬度在一度八分之下,为有食。[77]

或计都度相离一十三度之内,太阴纬度在一度八分之下,为有食。[77]

至于删除紫气一事,吴明炫采取的是一非理性的论据,他谄称顺治帝不尚杀,并以此乃木德之验,而因紫气为木之余气,故他认为此即印证紫气之必有,并称紫气即所谓“东方之白气”。汤若望除反驳吴明炫“强援东方之白气以为紫气”外,并称:“苟如其说,则天下臣民安享恬熙,皆不必感朝廷而感紫气,而自古暴虐如桀纣,皆得卸咎于紫气之无灵。”[78]

吴明炫当时亦沿旧说强调四余皆所谓的余气,汤若望对此则提出强有力的质疑,曰:

夫所谓余气,必其与本星相连者也……如其果连,则今年正月朔,土在辰宫五度,炫所指土之余气乃在丑宫,是相连有三宫也;火在寅宫二十六度,炫所指火之余气乃在未宫,是相连有五宫也。一星之气而占天九十度或百五十度,有是理乎?如谓余气不与本星相连,则何所见,而以在辰之土,妄指其余气在丑,在寅之火,妄指其余气在未,又有是理乎?[79]

指称四余的位置根本不与其本星相连,故实无理由谓之余气。但在吴明炫此一抨击新法的事件中,由于四余的争论较难验证,以致全案的焦点在稍后即被转移至观测水星伏见一事,吴明炫并在众多因素的影响之下惨遭失败。[80]

康熙三年(1664),杨光先在掀起“历狱”时,又再度将删改四余一事提出,并诡称:

人传新法之由,是利玛窦以千金买回族科马万言之《二百年恒年表》,其紫炁未经算授,故新法只有三余而无四余,其说似乎近真。今考《见界总星图》之度数,可见其学之不自胸中流出,始信传闻之不谬也。[81]

杨光先并对新法提出有力的反击,称:

四余自隋、唐始有,而若望今亦有三余,是若望又与隋、唐同,而未尝新也!而所谓新者,仅删除紫炁而已,若真见古法之为无,则四余应该尽削,若真见唐、宋历之为有,则四余应当尽存,何故存罗、计、月孛,而独删一紫气耶?不古不今,不无不有,成何断案。如以紫气无体,则月孛又何尝有体耶?何得独存于若望耶,若望之言曰:“月孛是一片白气,在月之上”,使月孛果在月上,则月孛一日当同月行十二度,一月一周天,何故九月而始历一宫耶?况月上之白气,有谁见之耶

文中批评汤若望既称古法并无四余。而是自隋、唐始有,欲不曾尽削四余。又,四余皆无体,但汤若望却仅以紫气无体而删之。再者,汤若望以月孛是月上的一片白气,杨光先即以汤若望原驳四余非木、水、火、土四星余气的相似论据加以反驳。

杨光先并曾在“历狱”审讯的过程中,供称万历丙辰年间(1616)东方尝出现一道白气,直冲紫微垣,经观测后,以为是紫气所变,万历皇帝因而遣官祈祷。杨光先在口供中即谄称紫气乃东方木旺之气,由于世祖在稍后不久入主中原,故“‘紫气实乃我朝创业之占兆,汤若望独删四余内紫气一曜,不知意欲何为?’汤若望在庭上则辩称自己亦曾见到万历年间之白气,但他以为此乃彗星而非紫气。”[83]

对于西士所强调与推算交食攸关的罗 与计都[84],杨光先则从传统的看法出发,认为“罗属火,计属土,其所躔宿度各有吉凶之应,每闻星士推算五星,俱必按罗、计之序,以定人休咎,是以不宜颠倒”[85],并驳汤若望曰:

与计都[84],杨光先则从传统的看法出发,认为“罗属火,计属土,其所躔宿度各有吉凶之应,每闻星士推算五星,俱必按罗、计之序,以定人休咎,是以不宜颠倒”[85],并驳汤若望曰:

罗、计无体,不知其何以知隋唐之罗非罗、计非计也?岂罗、计亲对若望言:“我是罗非计,我是计非罗”,不然何所据而颠倒之耶!敬授人时,以便民用,使之趋吉避凶,兹以火罗为土计,以土计为火罗,火土异用,生剋异宜,令民将何从也![86]

康熙四年,杨光先成功地自天主教天文家手中取得钦天监的控制权,由于五年的《七政历》已来不及重编,故自六年的《七政历》起,始又以传统的方式推步并定义四余。

图一及图四分别是康熙五年及六年《七政历》中的部分书影,两历分用新、旧二法,在五年的历中可明显发现缺了紫气一栏,而由两者所载罗 与计都的行度(如参与觜为二十八宿中相邻的两宿,但五年历中记十二月罗

与计都的行度(如参与觜为二十八宿中相邻的两宿,但五年历中记十二月罗 在觜,六年历中则以正月计都在参),即可清楚印证前述所称中、西法有颠倒罗、计一事。又,在五年历中,对二十八宿的次序乃定义为参前觜后,而在六年的历中,因重行采用古法的觜前参后,以致计都的位置即由二月十四日的参初度退行至三月四日的觜初度。此一觜参次序的不同,亦为当时中、西法论辩的另一焦点。[87]再者,新法所使用的黄道宿度亦与旧法同名异义,新法所求是欲测点与距星间的黄经差,而旧法则指的是两者赤经差在黄道上的投影,今亦有学者称之为极黄道宿度[88],两值往往可差至十余度[89]。

在觜,六年历中则以正月计都在参),即可清楚印证前述所称中、西法有颠倒罗、计一事。又,在五年历中,对二十八宿的次序乃定义为参前觜后,而在六年的历中,因重行采用古法的觜前参后,以致计都的位置即由二月十四日的参初度退行至三月四日的觜初度。此一觜参次序的不同,亦为当时中、西法论辩的另一焦点。[87]再者,新法所使用的黄道宿度亦与旧法同名异义,新法所求是欲测点与距星间的黄经差,而旧法则指的是两者赤经差在黄道上的投影,今亦有学者称之为极黄道宿度[88],两值往往可差至十余度[89]。

图四 康熙六年《七政经纬躔度时宪历》书影(此历据旧法所编,台北故宫博物院藏)

罗 与计都的定义,原或仅为推步交食的方便而订,王朴即尝称此两曜的出现“盖从假用,以求径捷”[90],赵友钦亦称“月道与黄道相交处在二交之始,强名曰罗

与计都的定义,原或仅为推步交食的方便而订,王朴即尝称此两曜的出现“盖从假用,以求径捷”[90],赵友钦亦称“月道与黄道相交处在二交之始,强名曰罗 ;交之中,强名曰计都”。汤若望颠倒罗、计之举成为旧法派人士攻击的焦点之一,实在相当不值得,因罗、计均仅为代号,孰为升交点或孰为降交点,本无绝对的必然性。

;交之中,强名曰计都”。汤若望颠倒罗、计之举成为旧法派人士攻击的焦点之一,实在相当不值得,因罗、计均仅为代号,孰为升交点或孰为降交点,本无绝对的必然性。

以汤若望为首的信奉天主教的高阶天文官,在“历狱”中或遭罢斥,或遭处斩,历日的编纂随即落于使用《大统历》的天文家手中。唯因《大统历》法不用已二十余年,故监官的步算颇多乖误,七年八月,因此遭监副吴明烜奏劾,并奉旨由吴明烜依《回回历》法将次年的《民历》及《七政历》推算进览。七年十一月,康熙又将吴明烜所造的八年《民历》及《七政历》发交南怀仁查对差错,南怀仁指称其中有舛误数十条,经公同测验后,发现“南怀仁所指逐款皆符,吴明烜所称逐款不合”,遂议定自康熙九年(1670)起由南怀仁以西法推历。[91]

但有关四余中的紫气应否删除一事,当时却引起争议[92],南怀仁称“罗 、计都、月孛系推算历日所用,故此造上,其紫气星无象,推算历日时并无用处,故不造上”,吴明烜亦被逼表态,以“紫炁星推算历日并无用处,造上也可,删去也可,但只是算卦之人用得着”。由于两造均无人坚持必用紫气,八年正月,诸王、贝勒、大臣因此议决:“自康熙九年起,将紫炁星不必造入《七政历日》内”,并奉旨依议。

、计都、月孛系推算历日所用,故此造上,其紫气星无象,推算历日时并无用处,故不造上”,吴明烜亦被逼表态,以“紫炁星推算历日并无用处,造上也可,删去也可,但只是算卦之人用得着”。由于两造均无人坚持必用紫气,八年正月,诸王、贝勒、大臣因此议决:“自康熙九年起,将紫炁星不必造入《七政历日》内”,并奉旨依议。

但此事在稍后却又生变化,二月二十九日,礼部奉上谕称:“紫气、月孛、罗 、计都此四星向来历日既经开写,今不宜独缺其一,以后钦天监衙门官推算历日,着仍将紫气星一并推算开写。”南怀仁因此上疏力争,曰:

、计都此四星向来历日既经开写,今不宜独缺其一,以后钦天监衙门官推算历日,着仍将紫气星一并推算开写。”南怀仁因此上疏力争,曰:

紫气一项,实无理可考,无数可推,于天象则毫无凭据,于历法则毫无干涉,若仍开写历内,是怀仁以无为有,捏假为真,反以钦定合天之法变为不合天矣!今不题明,倘有知者辨驳其非,则怀仁隐默之罪将谁诿乎?且我朝历典已被光先坏乱数载,若非皇上明断克复,则一代之良法,几为佞口所泯没矣!兹所推七政将成,理应恭照世祖章皇帝钦定旧式颁行,则钜典克继前徽,历法可永传于后世矣!

七月初四日,此事奉旨交礼部重议。礼部诿称“紫气星向来历日开载,既奉上谕开写,不便停止,今南怀仁九十六刻《七政历》内,仍照旧开写可也。”因此七月二十五日又奉旨:“紫气星系何代用,何代不用,着详察具奏。”礼部在问讯监官并查考文献后,上覆曰:“元、明二代皆有四余之说,至何代用紫气与不用之处,亦未开载。”八月二十三日,奉旨将此事交议政王、贝勒、大臣会同确议具奏,和硕康亲王杰淑等二十六位满洲亲贵,在会议时即采纳了南怀仁“天行无紫气”之说,且称“世祖章皇帝时,《七政历》内并未造写紫气,今既将一应历日俱交与南怀仁推算,则紫气不必造写《七政历》内可也。”九月初二日,奉旨依议,此一持续近十个月的紫气存废之争始告一段落。今在故宫所藏的康熙九年《七政历》中,即可清楚发现此议在翌年的历日中即已施行。

新法虽在“历狱”平反后又获得正统地位,但学界或民间仍见有依循旧法以定义四余者,如方中履于康熙二十一年(1682)所撰的《古今释疑》一书中称:“月道半出黄道外,半入黄道内……其相交处,自内出外,曰阳历口,世谓罗 ,亦名首头;自外入内,曰阴历口,世谓计都,亦名龙尾。”[93]即依古法以罗

,亦名首头;自外入内,曰阴历口,世谓计都,亦名龙尾。”[93]即依古法以罗 为降交点,计都为升交点。又,魏明远于康熙六十年(1721)所编的《增补象吉备要通书》中,虽称“今大清历考正,罗易计位、计易罗位”,但仍保留紫气,并据旧说论述四余,如以罗

为降交点,计都为升交点。又,魏明远于康熙六十年(1721)所编的《增补象吉备要通书》中,虽称“今大清历考正,罗易计位、计易罗位”,但仍保留紫气,并据旧说论述四余,如以罗 乃“顺宫逆度,亦无退、伏、迟、留”[94],此与当时官本《七政历》中所推,罗

乃“顺宫逆度,亦无退、伏、迟、留”[94],此与当时官本《七政历》中所推,罗 有顺、有逆的情形不同。笔者在北京中国科学院自然科学史研究所的图书馆中,亦见有由民间所编印的《大清康熙五十岁次丙申便览全备通书》及《大清雍正二年岁次甲展便览溪口通书》二书,书中均仍用传统方式推步四余。

有顺、有逆的情形不同。笔者在北京中国科学院自然科学史研究所的图书馆中,亦见有由民间所编印的《大清康熙五十岁次丙申便览全备通书》及《大清雍正二年岁次甲展便览溪口通书》二书,书中均仍用传统方式推步四余。

南怀仁在康熙九年的《七政历》中,依然沿用汤若望所采行的托勒密(Claudius Ptolemeus,c.85—c.165)小轮体系[95],以推算罗、计的行度。雍正八年(1730)六月初一日,钦天监监正明图、戴进贤(Ignace Kögler,1680—1746)率监官共同测验日食,结果发现推算值与实测值颇疏,于是上疏请详加以校定修理,十年四月,戴进贤等新修成依据刻卜勒(Johannes Kepler,1571—1630)椭圆定律推算的《日躔、月离表》[96],并对汤若望推步正交实行的方法进行了修正[97]。由于新订之法所推黄白交点的位置与实际的行度相当吻合(见图二),此故在稍后的《七政历》中,罗、计即不再出现顺行的现象(见图五)[98]。

然而官方对四余的态度并未就此尘埃落定,乾隆五年(1740)六月,和硕庄亲王允禄等在奏请更改《万年时宪书》及《选择通书》的内容时,即建议将罗 与计都援古法更正,其文曰:

与计都援古法更正,其文曰:

《七政时宪历》之罗 ,计都乃月行正交、中交之度,古以正交为罗

,计都乃月行正交、中交之度,古以正交为罗 ,《新法算书》以中交为罗

,《新法算书》以中交为罗 ,星命家以为罗

,星命家以为罗 属火,计都属土,遂谓颠倒罗、计,查罗

属火,计都属土,遂谓颠倒罗、计,查罗 、计都并非实有此星,亦于字义无取,于算法尤无关碍,应俱依古改正。[99]

、计都并非实有此星,亦于字义无取,于算法尤无关碍,应俱依古改正。[99]

图五 雍正十二年《七政经纬躔度时宪历》书影(此历据新法所编;台北故宫博物院藏)

事下大学士、九卿议奏。五年七月二十五日,大学士鄂尔泰等奏题曰:

查罗 、计都生于日月交行,谓之天首,天尾,中法以天首属罗、天尾属计,自古而然,今以西法起算,由彼土占候,后天行一日,遂以罗为尾,计为首,查罗、计止入《七政书》内,应如所奏,依古改正。再,七政古有四余,今以紫气无凭起算,遂去其一,然古法俱在,应请添入,以备四余之用。[100]

、计都生于日月交行,谓之天首,天尾,中法以天首属罗、天尾属计,自古而然,今以西法起算,由彼土占候,后天行一日,遂以罗为尾,计为首,查罗、计止入《七政书》内,应如所奏,依古改正。再,七政古有四余,今以紫气无凭起算,遂去其一,然古法俱在,应请添入,以备四余之用。[100]

七月二十七日,奉旨依议。鄂尔泰等在此奏中以西法颠倒罗计乃因“由彼土占候,后天行一日”,此一理由实属牵强附会,但因天文历算乃属极端专门的学问,故一般人亦无能辨明。

《清史稿》中以乾隆九年始“更定罗 、计都名目,又增入紫炁为四余。”[101]但此说恐误,因笔者在乾隆七年的《七政历》中,即发现当时已改依古法,亦即已定罗

、计都名目,又增入紫炁为四余。”[101]但此说恐误,因笔者在乾隆七年的《七政历》中,即发现当时已改依古法,亦即已定罗 所在为降交点,计都所在为升交点,此一定义并一直沿用迄今[102]。唯因故宫的藏本中恰缺乾隆六年的《七政历》,故目前尚无法确定是否在奉旨依议的翌年,即已更定罗、计的名目。

所在为降交点,计都所在为升交点,此一定义并一直沿用迄今[102]。唯因故宫的藏本中恰缺乾隆六年的《七政历》,故目前尚无法确定是否在奉旨依议的翌年,即已更定罗、计的名目。

另外,我们从各年《七政历》编写格式的不同,亦可间接了解中、西法天文家对四余的态度。如康熙六至八年的《七政历》乃据传统方式所编[103],其所附的四余躔度表,是列出各曜行至二十八宿各宿整数度的所有各日(见图4)。至于西法天文家所编各历,则固定列出每日初一日、十一日以及二十一日三天的位置,并详细给出度、分。传统《七政历》中所列四余行度的方式,显然受到术数实际运作的影响,因在所有使用四余躔度以推命的方法中,均只要求知道各曜入宿的整数度,而使用西法的天文家,则将罗 、计都及月孛视作推步交食与月离的重要数据,此故他们将各曜在每月固定三天的位置详推至分,且不特意去推求其行至各宿整度数的日期。

、计都及月孛视作推步交食与月离的重要数据,此故他们将各曜在每月固定三天的位置详推至分,且不特意去推求其行至各宿整度数的日期。

又,钦天监虽于乾隆五年(1740)奉旨将紫气的推步再度加入《七政历》中,但或因在西法熏陶下的监官,并不十分心悦诚服,故在表中即将紫气列于四余之末,而在旧历中,紫气一直是列于月孛、罗 与计都各栏之上(见图4),且旧历在躔度表前均题为某某岁的“四余躔度”,但在新法所推各历中(即使在被迫加入紫气后),则仅称某某岁的“七政行最高卑并罗计躔度”,似乎刻意淡化四余的色彩。

与计都各栏之上(见图4),且旧历在躔度表前均题为某某岁的“四余躔度”,但在新法所推各历中(即使在被迫加入紫气后),则仅称某某岁的“七政行最高卑并罗计躔度”,似乎刻意淡化四余的色彩。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。